この記事が含む Q&A

- スクリーンタイムが長いと自閉症の子どもにはどんな影響が見られるのですか?

- 不安や落ち込みの点数が高くなり、感情の反応が強くなる傾向が見られるほか、左前頭上部の体積が小さくなる可能性が示唆されています。

- 研究はどのような仕組みで影響を説明していますか?

- 画面時間が長いことが「左前頭上部の発達の差」を介して不安や抑うつの強さに結びつくという媒介効果で説明されています。

- 具体的にはどう対応すればよいですか?

- 親子で一緒に見る時間を決める、見終わった後に感想を話す、外で体を動かす時間を確保するなど日常の工夫が有効とされています。

自閉症の子どもたちが、タブレットやスマートフォン、テレビなどの画面に向かう時間が増えると、どんな影響があるのでしょうか。

中国の吉林大学の研究チームが行った最新の調査は、その問いに脳の変化という視点から答えています。

研究では、3歳から5歳までの自閉症の子ども149人を調べたところ、「スクリーンタイム(画面を見る時間)」が長い子どもほど、不安や落ち込みの傾向が強く、その背景に「脳の前の部分の発達の違い」が関係している可能性があることがわかりました。

研究チームは、子どもたちを「長く画面を見るグループ」と「短いグループ」に分けて比較しました。

平均すると、短いグループは1日あたり約25分、長いグループは約3時間でした。

年齢はどちらもおよそ3歳から5歳で、すべて自閉症の診断を受けています。

家庭の収入や出生時の条件などには大きな差がありませんでした。

研究ではまず、子どもの発達や行動、感情の状態を評価しました。

「チャイルド・ビヘイビア・チェックリスト」という質問票を使い、保護者が子どもの様子を記入します。

このチェックリストでは、不安、落ち込み、攻撃的な行動、睡眠の乱れなどが細かく数値化されます。

点数が高いほど、その傾向が強いことを意味します。

また、脳の発達を見るために、全員がMRIという機械で脳の写真を撮りました。

MRIとは、放射線を使わずに体の中を詳しく見ることができる装置です。

眠っている間に撮影を行い、脳のいろいろな場所の大きさや形を調べました。

とくに「前頭部」と呼ばれる、おでこの裏あたりの部分に注目しました。

この部分は「気持ちのコントロール」に関わるところで、人が感情を切り替えたり、我慢したりする力を支える場所です。

結果ははっきりしていました。

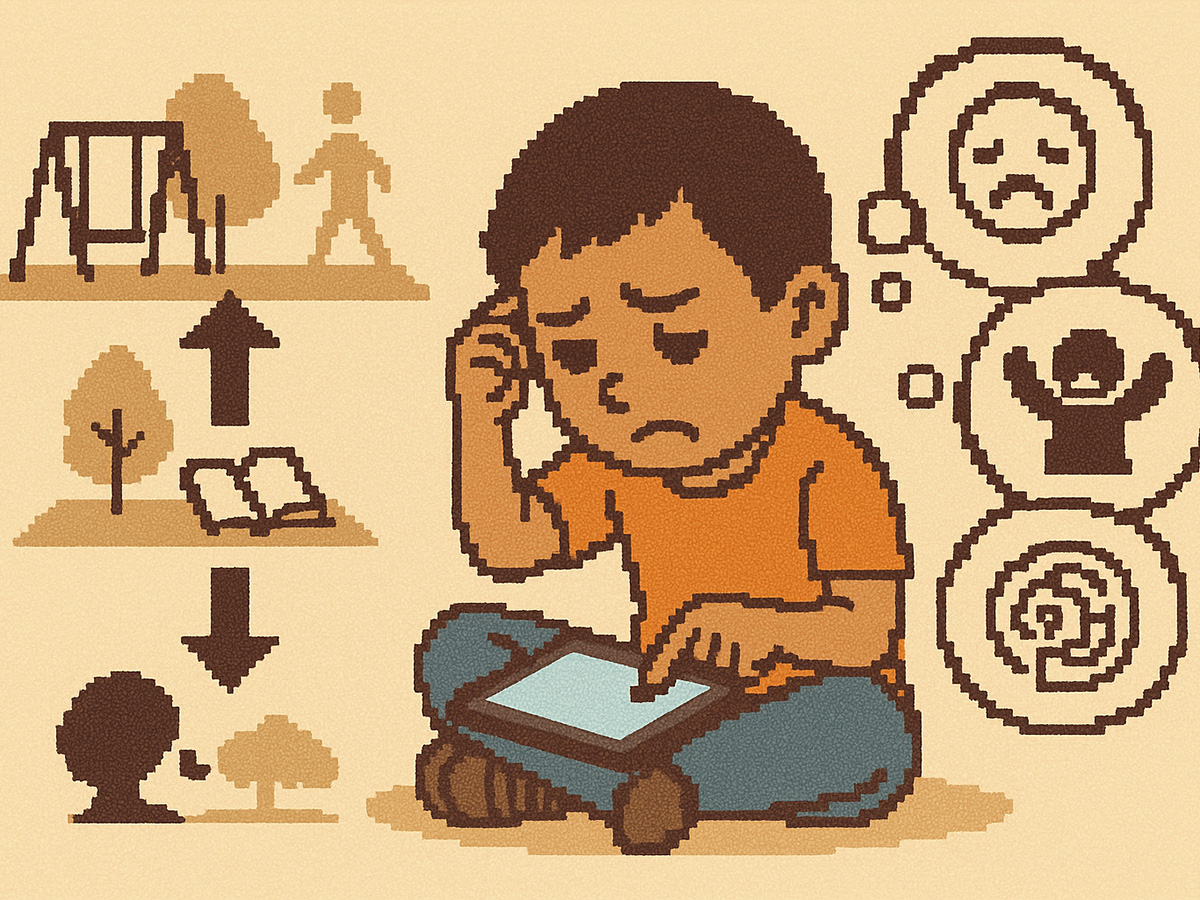

画面を見る時間が長いグループでは、不安や落ち込みの点数が明らかに高くなっていました。

感情が強く反応しやすい傾向(「すぐ泣く」「パニックになる」「こだわりが強まる」など)も多くみられました。

さらに、脳の左側の前頭部の一部――専門的には「左前頭上部」と呼ばれる場所――の体積が小さくなっていました。

この違いは統計的にも有意(確かな差)とされ、偶然ではないと判断されました。

この「左前頭上部」は、私たちが気持ちを整理したり、嫌な気分を乗り越えたりするときに働く部分です。

ここがしっかり機能すると、心が安定しやすくなります。

反対に、この部分の発達がゆっくりだと、感情をうまく抑えたり切り替えたりするのが難しくなることがあります。

研究チームは、画面を長時間見ることが、この部分の発達に影響を与え、その結果として不安や落ち込みが強くなっている可能性があると考えました。

詳しい分析では、スクリーンタイムが長いほど、脳のこの部分が小さく、その小ささが不安や抑うつの強さと関係していることがわかりました。つまり、「画面を見る時間が多い → 前頭部の発達が小さめ → 不安や落ち込みが強くなる」という流れが見えたのです。

研究者たちはこれを「媒介効果」と呼んでいます。

ここでいう媒介とは、「間に入ってつなぐ役割」を意味します。つまり、画面の時間と心の状態をつなぐ“橋渡し役”が脳の前の部分だったということです。

この結果は、「スクリーンタイムが直接的に心を不安定にする」のではなく、「脳の発達を通じて影響している」という新しい理解を示しています。

なぜ、画面を見る時間が脳に影響を与えるのでしょうか。

研究チームは、その理由を「置き換え仮説」という考え方で説明しています。

これは、画面を見ている時間が長くなると、本来なら発達に役立つ他の活動――たとえば外で体を動かすこと、親子で会話をすること、絵本を読むこと――に使える時間が減ってしまうという考え方です。

画面に向かう時間が長くなるほど、脳に必要な刺激が限られてしまい、とくに「考える」「感情を整理する」などの力を育てる経験が減ると考えられます。

また、もう一つの考え方として「選択的除去」という脳の仕組みも関係しているかもしれません。

脳は成長の過程で、「よく使う神経のつながり」を残し、「あまり使わないつながり」を自然に消していきます。

この整理のことを「シナプスの刈り込み」と呼びます。

子どもが受け身で画面を見続けると、感情や対話に関わるつながりがあまり使われなくなり、その結果、発達のバランスが崩れる可能性があります。

今回の研究は、自閉症の子どもを対象にした点で特に重要です。

自閉症の子どもは、もともと脳の情報のつながり方が独特で、音や光などの刺激に敏感な場合があります。

そのため、強い視覚刺激や早いテンポの映像に引き込まれやすく、画面から離れにくい傾向もあります。

こうした特性が、スクリーンタイムの影響を受けやすくしている可能性があります。

興味深いことに、この研究では、画面を長く見ているグループの方が、言葉の理解や使い方の発達も遅れ気味でした。

たとえば、「聞く力」「話す力」の発達指数が短いグループよりも低かったのです。

これは、画面を通した刺激が「ことばの練習」になりにくいことを示唆しています。

画面越しの声や動きは、一方通行であり、子どもが自分の気持ちを伝えたり、相手の反応を感じ取ったりする機会が少ないためです。

研究チームは、こうした結果を踏まえて、「スクリーンタイムは、自閉症児の心の健康に影響する要因のひとつ」と結論づけています。

さらに、「脳の前の部分の発達がその影響の鍵を握っている」と指摘しました。

もちろん、この研究にはいくつかの限界もあります。

たとえば、どんな内容を見ていたのか(教育的な動画なのか、刺激の強い映像なのか)までは区別していません。

また、データは一時点のもので、「長時間見たから不安になったのか」「もともと不安が強い子が画面に頼ったのか」はまだ分かりません。

今後は、時間を追って変化を調べる必要があります。

それでも、この研究が示した関係は、今後の支援の方向を考えるうえで重要なヒントになります。

子どもが安心して育つためには、単に「画面を減らす」ことではなく、「どう使うか」を考えることが大切です。

たとえば、親子で一緒に見る時間を決める、見終わった後に感想を話す、外で体を動かす時間を意識的に確保するなど、日常の工夫が有効です。

また、自閉症の子どもにとって「視覚的な情報」は理解を助ける大切な手がかりでもあります。

完全に取り上げるのではなく、映像を補助的に使いながら、対話や体験を重ねていくことが望ましいと考えられます。

吉林大学の研究チームはこうまとめています。

「スクリーンタイムは、自閉症児の不安や落ち込みを予測できる重要な指標であり、その背景には脳の発達の違いがある。

だからこそ、早期の支援ではスクリーンタイムの管理を取り入れることが必要だ」と。

この言葉は、親や支援者への警告ではなく、理解と工夫への呼びかけです。

子どもの心の健康を守るために、家庭でできる最初の一歩は、「どんな時間が子どもの脳を育てているのか」を意識することかもしれません。

(出典:BMC Pediatrics DOI: 10.1186/s12887-025-06203-5)(画像:たーとるうぃず)

「完全に取り上げるのではなく、映像を補助的に使いながら、対話や体験を重ねていくことが望ましい」

です。

ただ、禁止にするというような安直で乱暴なやり方はけっして良い結果にはなりません。

(チャーリー)