この記事が含む Q&A

- 自己同定とは何で、診断とはどう異なるのでしょうか?

- 自己同定は本人の体験から「自分は特性をもつ」と語ることであり、診断は医療機関による判断です。

- なぜ自己同定が支援の出発点となると言われるのでしょうか?

- 長い待機期間やアクセスの不平等の中で、自分を守る手段として自己同定が支援の入口となることが多いからです。

- 医療や教育の現場がとるべき具体的な取り組みは何ですか?

- コープロダクションを進めること、自己同定を研修で理解すること、記録として臨床所見と並列に扱うこと、地域連携を強化することの五つを挙げています。

人はいつ、自分のことを「発達に特徴がある」と名のるのでしょうか。

それは診断を受けた瞬間でしょうか。

それとも、長い経験の中で「自分の感じ方や考え方には一定の傾向がある」と気づいたときでしょうか。

この問いに、医療や教育の現場はまだ十分な答えを持っていません。

診断がなければ確かな根拠がないという考え方も根強くあります。

しかし一方で、診断を受けるまでの道のりそのものが、多くの人にとって遠く、複雑で、不平等であるという現実があります。

今回紹介する研究は、イギリスのマンチェスター大学NHSファウンデーショントラスト、マンチェスター大学、そしてユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究チームによって行われたものです。

テーマは、「神経発達の特性をもつ人が、自らをニューロダイバージェント(神経多様な人)と名のることの意味と社会的意義」。

研究チームは、臨床、教育、社会支援という三つの分野をまたいで、自己同定(セルフ・アイデンティフィケーション)をどう理解し、どう支えるべきかを整理し、新しい実践の枠組みを提案しています。

研究で使われている「自己同定」という言葉は、「自分は自閉症スペクトラムやADHDなどの特性をもつ」と自ら認識し、そのように語ることを意味します。

これは「診断」とは異なります。

診断は医療機関によって与えられるものですが、自己同定は本人の体験や理解から生まれるものです。

たとえば、人の目を見ると疲れる、雑音が多いと集中できない、予定の変更がとても不安だ――そんな日常の中の違和感や困難を通して、自分の感じ方に気づき、それが特性に由来するのだと理解したとき、人は自分をニューロダイバージェントとして受けとめ始めます。

研究チームは「この自己同定こそが、支援への最初の一歩になることが多い」と述べています。

イギリスでは、発達障害の診断を受けるまでに非常に長い時間がかかることが多いと報告されています。

家庭医(GP)を通して専門外来に紹介されるまでに、数か月から数年。地域によっては、ADHDの診断を受けるまで十年以上待たされたという例もあります。

そのあいだ、人は学校や職場、家庭で困難を抱え続けます。

支援が受けられず、原因もわからず、「自分が悪いのではないか」と思い詰めてしまう人も少なくありません。

そうした状況の中で、「自分は発達に特性がある」と名のることは、自己理解を取り戻すための現実的な手段となります。

研究では、自己同定に至る背景として、いくつかの要因が挙げられています。

ひとつは、診断までの長い待機期間です。

もうひとつは、医療機関へのアクセスの不平等。

医療者側の知識や研修の不足、人種や性別、社会階層による偏り、医療モデルへの不信感も大きな理由となっています。

たとえば、医療者が自閉症やADHDに関する正式な研修を受けていない場合、本人の訴えが軽視されることがあります。

「仕事はできているから問題ない」「人付き合いができているから違うだろう」と判断され、専門外来への紹介が見送られる。

その結果、支援にたどりつけない人が生まれます。

こうした現実を背景に、自己同定は「診断を待つ間の仮の理解」ではなく、「自分を守るための選択」として機能していると研究チームは指摘します。

研究の中で重要なキーワードとなっているのが、「マスキング(カモフラージュ)」です。

これは、自分の特性を隠し、周囲に合わせようとする行動のことです。

たとえば、人の目を見るのがつらくても我慢して見続ける、会話の中で相手の表情をまねして安心させようとする、感情の反応を抑えて「普通にふるまう」。

マスキングは、社会で生きるための適応行動でもありますが、同時に大きな精神的負担を伴います。

とくに診断面接の場では、短時間で特性を「見せる」ことが求められるため、普段からマスキングに慣れている人ほど困難が伝わりにくくなります。

研究チームは、「マスキングの存在を理解しないまま、診断がつかない=特性がないと判断するのは不公平だ」と述べています。

マスキングは自己防衛でもあるため、「やめなさい」と言うのではなく、「どんな場面でそうなるのか」を理解し、本人とともに整理していく姿勢が必要だと強調しています。

研究はまた、「あえて診断を求めない」という選択についても触れています。

その理由として、社会的なスティグマ(偏見)と不利益の恐れが挙げられています。

職場での昇進、保険、教育支援などの場面で、「診断を持つことが不利に働く」と感じる人も少なくありません。

また、過去の医療体験の中で「自分の声を聞いてもらえなかった」「誤解された」といった経験を持ち、制度そのものに不信を抱く人もいます。

さらに、医療モデルが「欠如」や「障害」といった言葉で自分の生き方を説明することに違和感を覚える人もいます。

そのため、「他人から理解されること」よりも「自分で自分を理解すること」を優先し、診断を求めない人がいるのです。

研究チームは、これは反抗ではなく、自己防衛としての合理的な選択だと述べています。

論文が繰り返し強調しているのは、「自己同定を疑うこと」ではなく、「なぜ自己同定が必要になるのか」を問うことの重要性です。

問題は、人が自分を名のることではなく、そうせざるを得ない社会の側にあります。

制度の遅れや支援へのアクセスの不平等があるかぎり、人は自分を守るために自己同定を選ばざるを得ません。

研究チームは、「自己同定を取り締まる(ポリシング)よりも、自己同定が必要になる構造的理由をなくすことこそが課題だ」と述べています。公平でアクセスしやすく、当事者の知見を尊重する診断と支援の体制が整うまでは、自己同定は正当で重要な道であり続けるのです。

研究チームは、現場で実践できる提案として五つの方向性を示しています。

第一に、神経多様性を肯定的にとらえる文化を築くことです。

自己同定を誤りや混乱とみなさず、自己理解と自尊心の表れとして扱うことが求められます。

第二に、当事者との共創(コープロダクション)を進めることです。

教育、福祉、医療の設計段階から当事者の声を組み込む仕組みを作る必要があります。

第三に、自己同定を扱うための研修を導入することです。

診断や支援に関わる専門職が、自己同定の意味を理解し、適切に対応できるようにします。

第四に、紹介や評価のプロセスで自己同定を正式に記録することです。

本人の語りを臨床的な所見と並列に扱い、診断の参考として位置づけることが重要です。

第五に、地域コミュニティとの接続を強化することです。

医療だけでなく、ピアサポートや家族支援、ソーシャル・プリスクリプション(地域活動の処方)などを通して、支援を多層的に整える必要があります。

これらの提案は、診断の有無よりも「どのようにその人を支えるか」という視点を中心に据えています。

研究の終盤では、「ダブル・エンパシー問題」という考え方が紹介されています。

これは、自閉症者と定型発達者のあいだで生じる誤解やすれ違いは、一方の欠如ではなく、相互理解のギャップにあるという考え方です。

つまり、「共感できない人がいる」のではなく、「異なる形で共感している人どうしがすれ違っている」のです。

自己同定をめぐる社会の混乱も、この構造の中にあります。

社会が「理解」や「共感」を定型的な形でしか測らないとき、それに当てはまらない人は「間違っている」とされてしまいます。

しかし実際には、彼らもまた世界を感じ、考え、表現しているのです。

研究チームは、自己同定を「権利の回復」として位置づけています。

誰かに認められなければ自分を語れない社会から、誰もが自分を語れる社会へ。

その転換を支えるのが、ニューロダイバージェントの自己同定です。

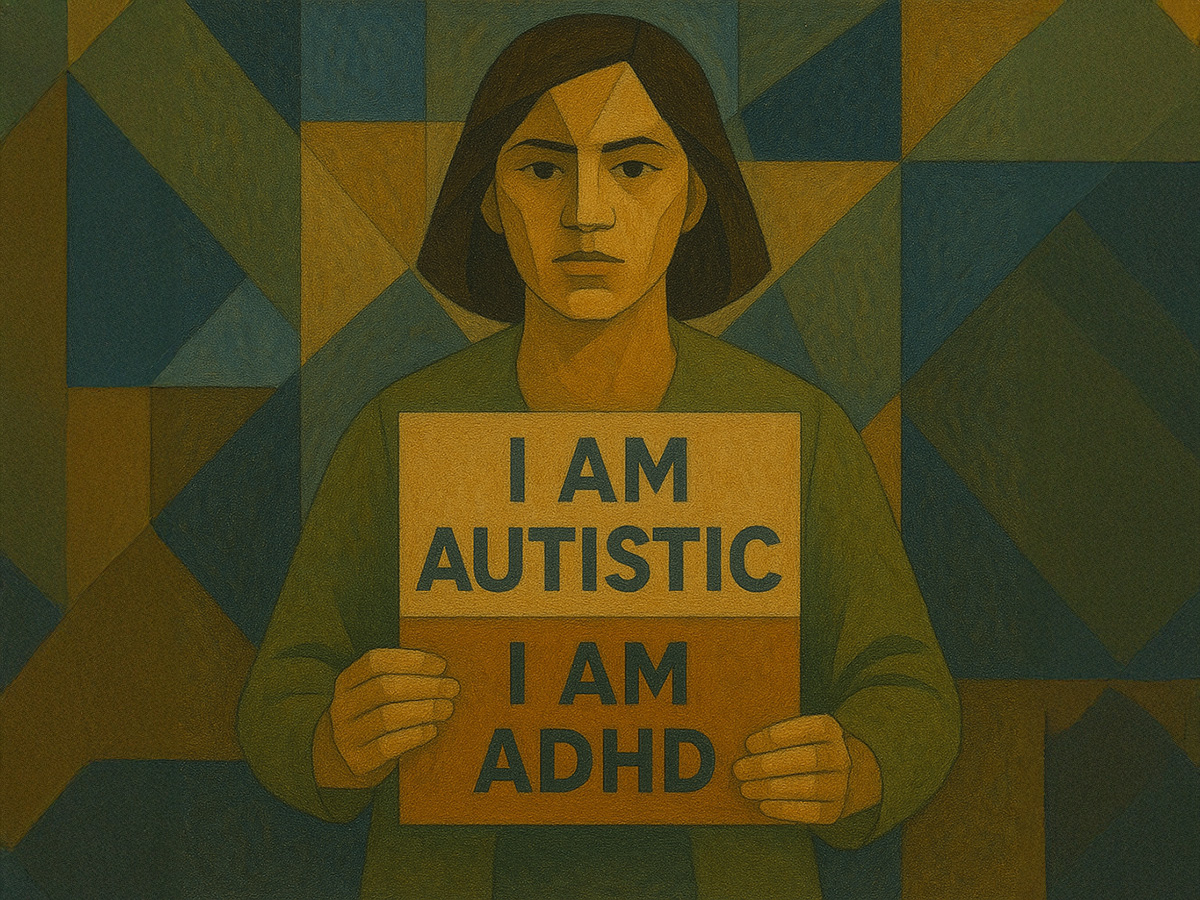

「私は自閉症だ」「私はADHDだ」と語ることは、医療的な判断を否定するものではありません。

それは、自分の感じ方や行動のパターンを理解し、同じ経験を持つ人とつながるための言葉です。

このプロセスを通して、人は自分の困難を「個人の欠陥」から「社会の設計上の問題」として見直すことができます。

そして、社会のほうが変わるべきだという認識へとつながります。

この研究が伝えるのは、自己同定を正確さの問題ではなく、アクセスと尊厳の問題として考えるべきだということです。

支援の入口に立てない人たちがいる限り、自己同定は必要であり続けます。

研究チームは、「臨床の現場で自己同定を排除するのではなく、対話の出発点として尊重すべきだ」と締めくくっています。

人が自分を語るとき、それは科学的な分類以上の意味を持ちます。

それは「私はここにいる」という存在の宣言であり、理解されたいという願いの表現です。

そして、社会がその声に耳を傾けるとき、初めて真の意味で支援が始まるのだと、この研究は静かに教えています。

(出典:Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry DOI: 10.3389/frcha.2025.1682129)(画像:たーとるうぃず)

「誰かに認められなければ自分を語れない社会から、誰もが自分を語れる社会へ。」

心から願います。

自閉症の人が「ふつう」に見せるためにするマスキング。その影響

(チャーリー)