この記事が含む Q&A

- ADHDの人は努力を避けやすいと言えますか?

- はい、想像上の努力さえも避ける傾向があることが研究で示されました。

- ADHDの症状が強い人は、健康的な生活習慣を取りにくいですか?

- はい、生活習慣の改善が難しい傾向が見られます。

- 支援方法として効果的なのは何ですか?

- 小さな報酬の設定や努力のハードルを下げる工夫が有効です。

私たちは毎日の生活の中で、運動をするかどうか、健康的な食事をするかどうか、たばこを吸うかどうか、さまざまな選択をしています。

こうした選択は、その人の性格や環境だけでなく、脳の特性や精神的な傾向とも深く関わっているかもしれません。

スペインのナバーラ大学とエクアドルのサンフランシスコ・デ・キト大学の研究チームは、「ADHD(注意欠如・多動症)」の症状がある人が、どのようにして日々の選択をし、健康にどのような影響を与えているかを詳しく調べました。

その結果、ADHDの症状が強い人は、「努力を避けようとする傾向」があり、それが喫煙や運動不足、さらには肥満や飲酒ともつながっている可能性があることがわかってきました。

この研究は、ADHDという神経発達症の理解を深めるだけでなく、私たちが「なぜ健康的な行動を選べないことがあるのか」という日常の悩みにも、大きなヒントを与えてくれます。

研究チームは、スペインに住む18歳から33歳までの若者181人を対象に、複数の実験や質問票を用いて調査を行いました。

参加者のうち、一部はADHDの診断を受けており、そのほかの人々は診断を受けていない一般の若者たちでした。

年齢も性別もさまざまで、幅広い背景を持つ人々が協力しています。

研究の中心になったのは、「努力を避ける傾向が、ADHDの症状とどのように関係しているのか」というテーマです。

ADHDの人は、集中力が続かない、計画的に行動するのが苦手、といった特徴があると言われますが、それが日常生活での「努力の感じ方」にどう影響しているのかは、これまであまり詳しく調べられていませんでした。

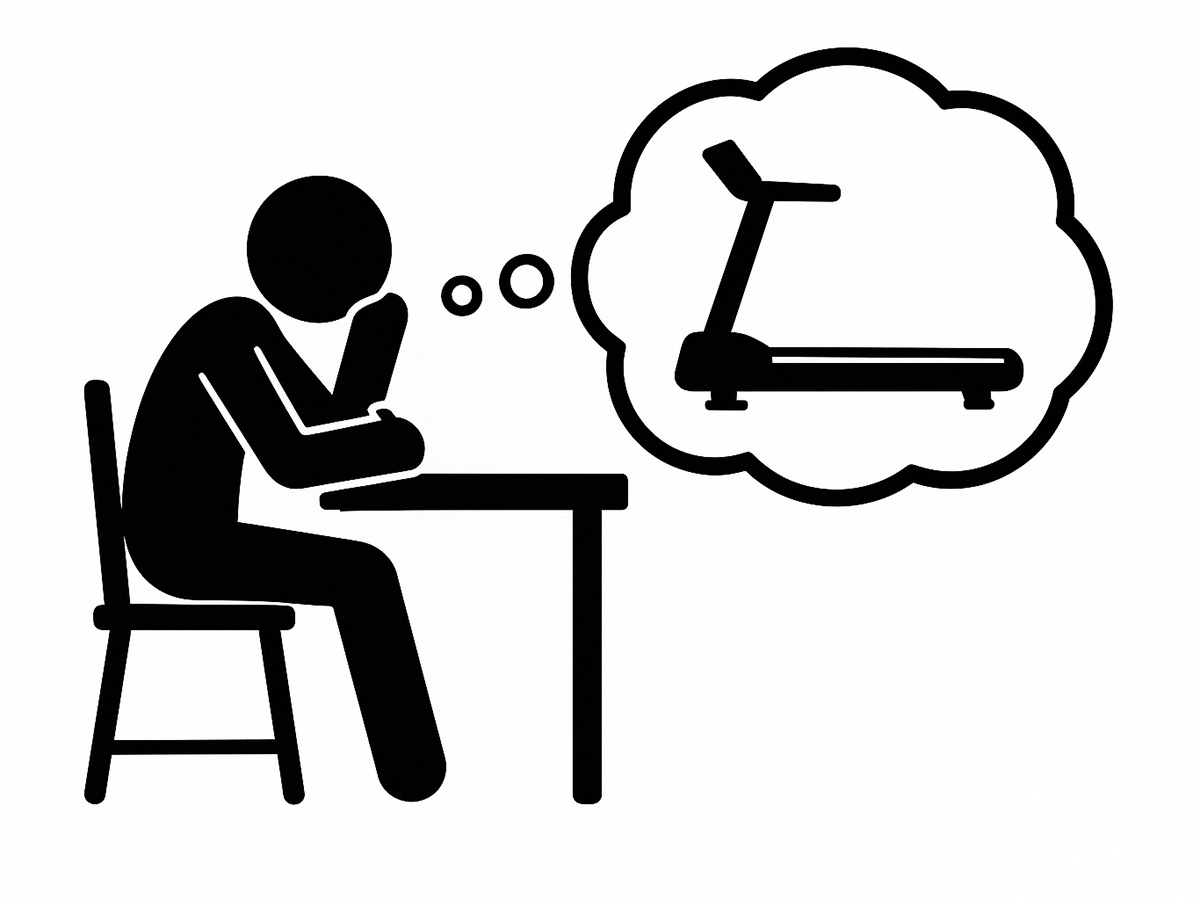

研究ではまず、「想像上の努力」をどう感じるかを調べる課題を行いました。

研究ではまず、「想像上の努力」をどう感じるかを調べる課題を行いました。

これは、たとえば「今からトレッドミル(ランニングマシン)で10分間走るとしたら、どれくらい大変だと感じるか」を、頭の中でイメージして選んでもらうというものです。

実際に走るわけではありませんが、その想像だけで「それは面倒そうだからやめておこう」と判断する人もいれば、「それくらいならできる」と感じる人もいます。

この課題を通してわかったのは、ADHDの症状が強い人ほど、「想像の中の努力」さえも避けようとする傾向があるということです。

つまり、まだ実際には始まっていないことに対しても、「なんだか面倒くさそう」と感じて行動を控えてしまう可能性が高いのです。

こうした「努力を避ける傾向」は、生活習慣にも関係していました。

研究チームは、参加者たちに対して運動量や座って過ごす時間、食習慣や喫煙、アルコールや薬物の使用についても詳しく質問しました。

その結果、「努力を避けがちな人」は、日常的な運動量が少なく、座りっぱなしの時間が長くなる傾向があることがわかりました。

つまり、頭の中で「動くのは大変そう」と思う人ほど、実際にもあまり体を動かさないという現象がみられたのです。

さらに、ADHDの症状が強い人は、喫煙する割合も高いことがわかりました。

さらに、ADHDの症状が強い人は、喫煙する割合も高いことがわかりました。

興味深いのは、この喫煙がさらに、BMI(肥満度)やアルコールの消費量とも関連していた点です。

喫煙している人ほど太りやすく、お酒の量も多い傾向が見られたのです。

これらはすべて、健康に対してよくない影響をもたらす要素です。

では、ADHDの人がなぜこうした行動をとりがちなのでしょうか。

研究チームは、ADHDに特有の「即時の報酬を優先する傾向」や「計画性の欠如」が影響していると考えています。

たとえば、運動をすることで健康になるという「将来の報酬」よりも、「今すぐにラクをしたい」という気持ちが強くなることで、目の前の行動選択が変わってしまうのです。

この考えをさらに検証するために、研究では「EEfRT」と呼ばれる課題も行われました。

これは、参加者が画面上でボタンを連打することで報酬を得るというゲーム形式の実験です。

より大きな報酬を得るためには、より多くの努力(たくさんボタンを押す)をしなければなりません。

実験の結果、ADHDの症状が強い人は、一般的に「努力をしてでも大きな報酬を得よう」とは考えにくい傾向がありました。

実験の結果、ADHDの症状が強い人は、一般的に「努力をしてでも大きな報酬を得よう」とは考えにくい傾向がありました。

つまり、「がんばること」自体が、心理的なハードルになっているのです。

しかし、ADHDの薬(たとえばメチルフェニデートなど)を服用している人は、この実験で「努力をしてでも報酬を得る」という選択をする割合が高くなることもわかりました。

これは、薬が注意力や意欲を高め、努力に対する心理的な壁を和らげる効果を持っていることを示している可能性があります。

このように、ADHDの症状と努力を避ける傾向、さらにそれが生活習慣にどう影響しているかを総合的に見たこの研究は、非常に多くの示唆を与えてくれます。

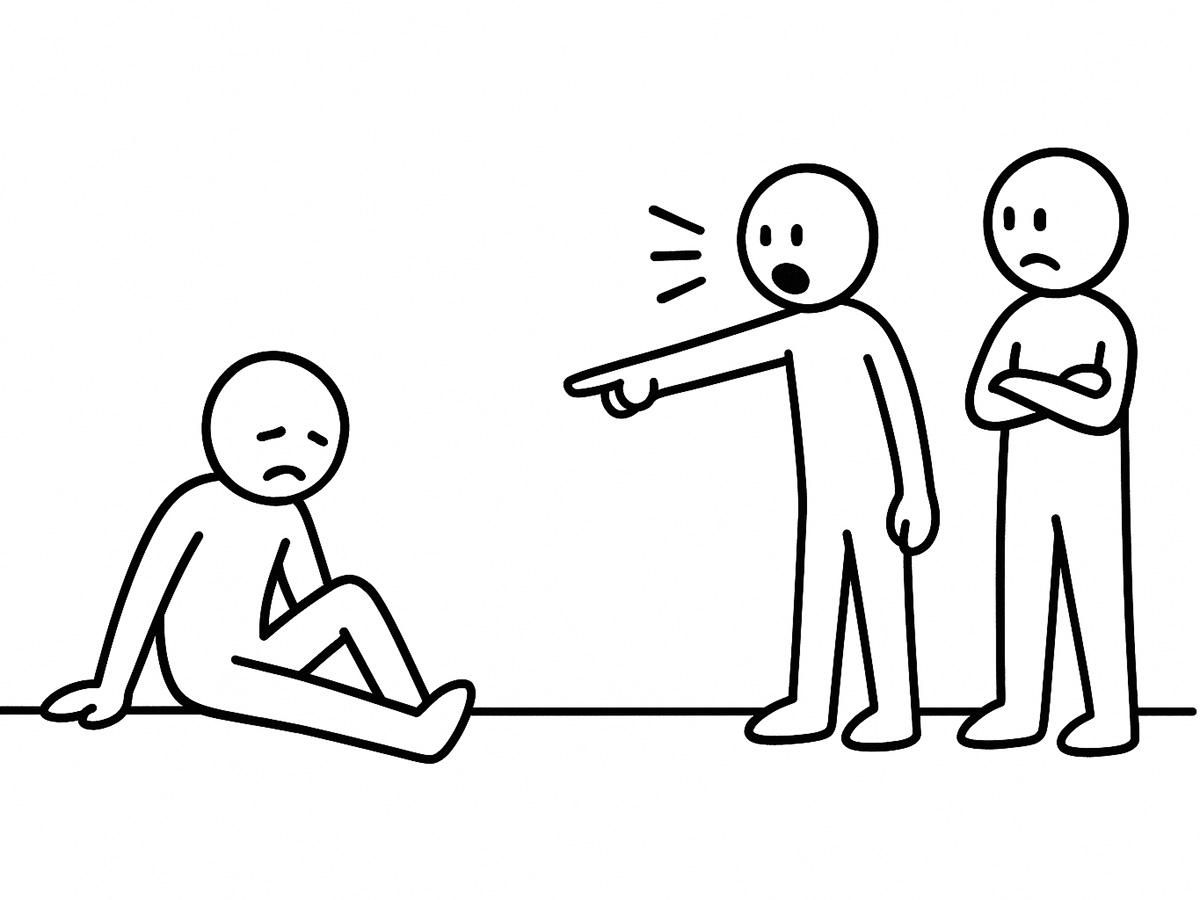

まずひとつは、ADHDの人にとって「運動不足」や「不健康な生活習慣」は、単なる「だらしなさ」や「意志の弱さ」ではなく、脳の認知的な特性による結果である可能性があるということです。

つまり、「運動しなさい」と言っても、それが本人にとっては非常に困難に感じられる場合があるのです。

そしてもうひとつは、そうした特性を理解した上で、支援の方法を考える必要があるという点です。

たとえば、運動のハードルを下げる工夫や、報酬を小刻みに設定する方法、あるいは薬をうまく活用して努力の感覚を変えるなど、さまざまなアプローチが考えられます。

また、社会全体としても、「怠けているように見える人」や「不健康な生活をしている人」に対して、一方的な非難や指導をするのではなく、その背景にある認知特性や心理的な傾向にも目を向けることが重要だといえるでしょう。

また、社会全体としても、「怠けているように見える人」や「不健康な生活をしている人」に対して、一方的な非難や指導をするのではなく、その背景にある認知特性や心理的な傾向にも目を向けることが重要だといえるでしょう。

ADHDという言葉は、子どもの問題として語られることが多いですが、大人になっても症状が続く人は少なくありません。

そして、社会の中での役割が増えるほど、そうした症状による困難も深刻になります。

今回の研究は、そうした大人のADHDの人たちが直面する「見えにくい障壁」に光を当てた、貴重な成果だといえます。

私たちは皆、何かしらの「面倒くささ」や「努力への抵抗感」を感じながら生きています。

しかし、それがあまりにも強い場合、健康や人間関係、仕事や学習にまで悪影響を与えることもあります。

ADHDの研究は、そうした「生きづらさ」のメカニズムを解明する手がかりになるかもしれません。

今後、こうした研究がさらに進み、個々の特性に合わせた支援や社会制度の整備が進むことで、多くの人がより健康に、より自由に生きられるようになることが期待されます。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-02024-9)(画像:たーとるうぃず)

そんな特性もあるのですね。

「社会全体としても、『怠けているように見える人』や『不健康な生活をしている人』に対して、一方的な非難や指導をするのではなく、その背景にある認知特性や心理的な傾向にも目を向けることが重要」

適切に支援を行うには、知っておかなければなりません。

(チャーリー)