この記事が含む Q&A

- ASDのきょうだいがいる家庭の日常関係には、楽しい場面と大変な場面が共存しますか?

- はい、雪遊びや映画鑑賞など楽しい時間が多い一方、声が大きくなってけんかになる場面もあり、衝突や興味の差が生まれやすいです。

- 3Dデザイン学習プログラムを通じたきょうだい関係には、どのような変化が見られますか?

- 兄が得意分野で力を発揮し妹が学ぶ立場になる役割逆転が起き、協力が増え、日常の難点を乗り越える機会が生まれます。

- 今後の支援で家庭はどう動くべきですか?

- 家族全員を巻き込み、ASD児の得意を共有する活動を取り入れて、共感と尊重を深めることが推奨されています。

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもを持つ家庭にとって、きょうだい同士の関係は、家族の生活や雰囲気に大きな影響を与えます。

きょうだいは、多くの場合、人生の中で最も長く続く人間関係です。

幼いころから互いに影響を与え合い、支え合い、時に競い合いながら成長します。

しかし、一方がASDの場合、その特性が関係に特有の色を与えます。

ASDは、社会的コミュニケーションや対人関係に関する困難、そして繰り返し行動や限定的な興味を特徴とします。

こうした特徴は、きょうだいの遊び方や協力の仕方、会話の流れにも影響します。

たとえば、興味の対象が全く異なるために一緒に遊ぶ機会が限られたり、行動や反応の違いから誤解が生まれたりすることがあります。

その一方で、ASDのきょうだいを持つことで、思いやりや忍耐、独自の視点が育まれることもあります。

アメリカ・ユタ大学 家政・消費者学部とブレノー大学の研究チームは、ASDの兄と妹、そして母親を対象に、日常生活とASD児の強みを活かす特別なプログラムという二つの場面でのきょうだい関係を比較しました。

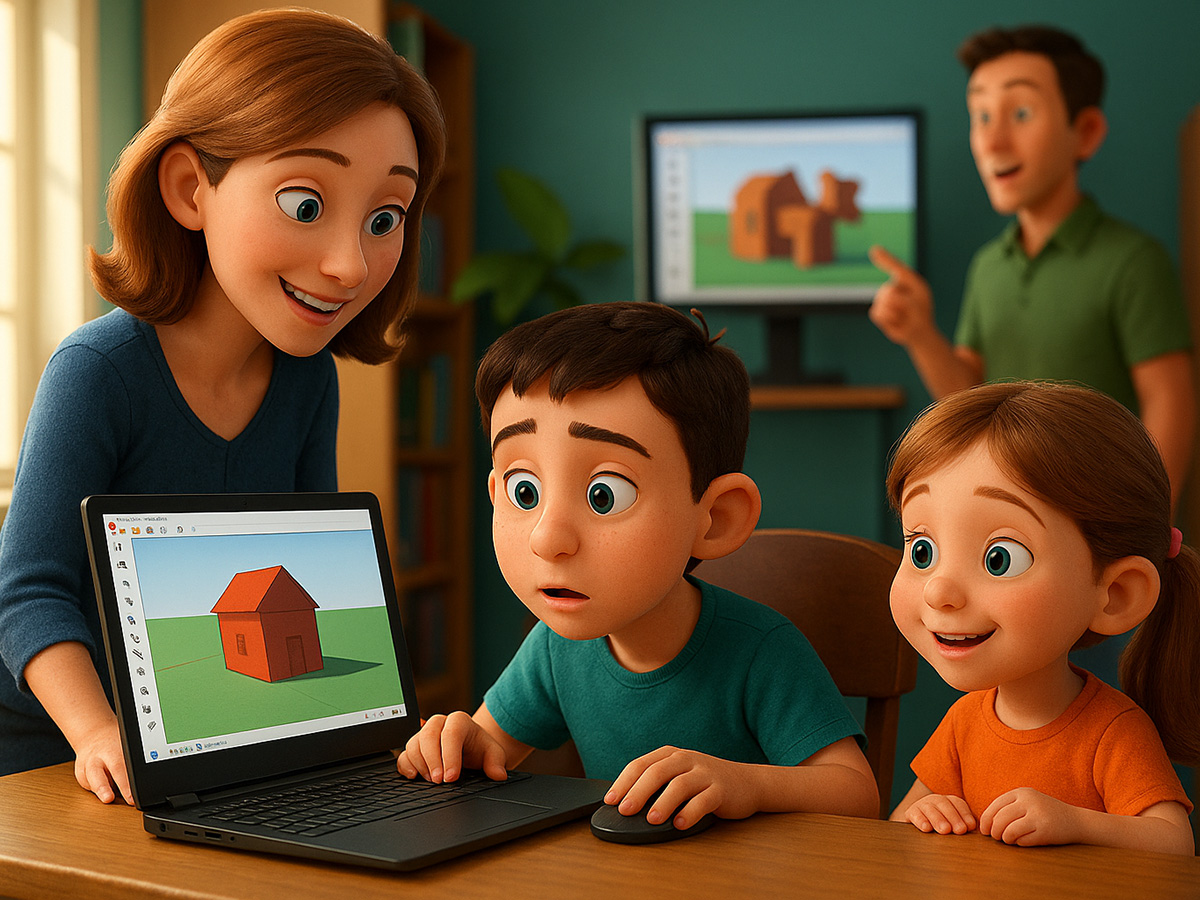

このプログラムは、ASD児が興味を持ちやすく、得意とする視覚的・空間的能力を活かすことを目的にした3Dデザイン学習です。

無料ソフト「スケッチアップ」を使い、子どもたちは建物や動物、架空の世界を立体的に作り上げます。

授業は認定インストラクターが基本操作を教えるところから始まり、その後は各自の作品作りに集中します。

完成した作品は、家族や地域のイベントで発表され、質問に答えます。

兄たちはこのプログラムを通じて、家族や周囲から評価される経験を得ました。

研究対象は7組のきょうだいとそのうち6人の母親です。

兄たちは小学校2年生から中学2年生、妹は7歳から14歳で、どの家庭も子どもは二人だけ。

ASDの診断は学校の個別教育計画(IEP)や母親の報告で確認され、ほとんどが高機能ASDでした。

研究では母親と妹それぞれに半構造化インタビューを行い、日常生活での関係やプログラムでの兄の様子について聞き取りました。

結果として、大きく二つのテーマが浮かび上がりました。

ひとつは日常生活でのきょうだい関係、もうひとつはプログラムを通じて変化した関係です。

日常生活の中で、妹たちは兄との関係を「楽しい部分」と「大変な部分」の両方を含むものとして自然に受け止めていました。

雪遊びやバスケットボール、ゲームや映画鑑賞など、一緒に過ごす時間は楽しいと感じています。

一方で、「大きな声で騒がしい」「すぐにけんかになる」といった不満もあります。

しかし、それらは特別なことではなく、「きょうだいなら普通にあること」として捉えていました。

妹の一人は「けんかもするけれど、仲良く遊ぶことも多い」と話し、別の妹は「一人っ子だったら退屈だと思う」と兄の存在の大切さを語っていました。

こうした発言からは、兄との関係の二面性を当たり前のこととして受け止める姿勢がうかがえます。

母親の見方は異なります。

母親たちは、兄のASDの特性によって生じる衝突や能力差、遊びや興味の不一致を課題として強調しました。

「一緒にいても別々のことをしている」「協力するのが難しい」といった場面が多く挙げられ、妹が兄との関係で負担を感じているのではないかという懸念も聞かれました。

また、母親たちはきょうだい間の能力差を具体的に語りました。

「妹は運動神経が良く、兄は運動を好まない」「兄はコンピュータが得意だが、妹はあまり興味がない」など、こうした違いが共同活動を難しくしていると感じていました。

両者が共通して認識していたのは、妹が兄を支える「養育的役割」を担っていることです。

年下であっても兄に勉強を教えたり、生活の準備を手伝ったり、友人関係を仲介するなど、年上のような振る舞いをする場面が多く見られました。

一方、3Dテクノロジープログラムでの関係は大きく変わりました。

ここでは、兄が得意分野で力を発揮し、妹が教えを受ける立場になる「役割の逆転」が起きていました。

妹たちは兄の作品を誇らしげに語り、「自分にはできないことを兄ができる」ことを強く意識していました。

母親も同様に、兄が評価され注目される姿に喜びを感じ、「兄が自分の分野で妹より優れていることを実感できる場」としてプログラムを高く評価していました。

ある母親は「息子が誇りを持てる活動を見つけられた」と語りました。

プログラムでは、兄が自信を持ち、周囲から認められる場面が多く見られました。

日常生活では妹に優位性があることが多かった関係において、兄が「トップ」に立てる経験は、自己肯定感を高めるだけでなく、妹や母親の兄への見方を大きく変えるきっかけとなりました。

さらに、共通の活動を通じて協力し合う機会が増え、普段は別々のことをして過ごす時間が多かったきょうだいが、一緒に取り組む様子も見られました。

発表会で兄が妹を呼び寄せ、二人でプレゼンテーションを行う場面は、母親にとって「普段では考えられないほどの協力」として印象に残ったといいます。

母親たちは、兄が「仲間の中で自然体でいられる」ことの重要性も語りました。

プログラムに参加する子どもたちは似た特性や興味を持ち、兄は安心して関わることができました。指導者は子どもたちを対等な存在として扱い、意見を尊重し、それが子どもたちの自信につながっていました。

この研究から、ASD児の強みを生かす活動が、きょうだい関係をより良く変化させる可能性が示されました。

母親は日常生活では困難に注目しがちですが、こうした活動を通じてポジティブな側面に気づくことができます。

妹もまた、兄を誇りに思う経験を通じて、関係を新たに捉えることができます。

研究チームは、今後の支援では家族全員を巻き込み、ASD児が得意とすることを共有できる活動を取り入れることが重要だと強調しています。

それは、きょうだいの共通の楽しみを増やし、互いの理解と尊重を深めるだけでなく、家族がASD児を「強みを持つ人」として見る視点を養うきっかけにもなるからです。

(出典:Nature DOI: 10.1007/s10826-014-9915-6)(画像:たーとるうぃず)

感動的な研究です。

(チャーリー)