この記事が含む Q&A

- 自己診断の人は承認をどう求める傾向が強いですか?

- 回答: 自己診断の人はソーシャルバリデーションとメディアバリデーションの両方を強く求める傾向があります。

- 承認は「両刃の剣」とはどういう意味ですか?

- 回答: 承認は前向きな安心感を与える一方で否定的な自己像や社会の偏見の自分への投影を強めることがあります。

- 臨床診断の有無は承認の影響にどう関係しますか?

- 回答: 臨床診断を受けた人は承認の影響が強く出やすく、自己像の安定につながりやすいです。

ADHDについて自分のことを確かめたいとき、いま多くの人が最初に向かうのは病院ではなく、オンラインのコミュニティです。

そこには経験を語る人、似た悩みを抱える人、そして「自分も同じかもしれない」と感じる人が集まっています。

ミシガン州立大学コミュニケーション学部、湖北大学歴史文化学院、ケント州立大学コンピュータサイエンス学部の研究チームは、このオンラインの場で起きていることをていねいに観察しました。

舞台はSNS「Reddit」の大規模コミュニティ「r/ADHD」。ここに寄せられた45万件以上の投稿(14年分)を、言葉の使い方の特徴から分析しました。

この研究が焦点を当てたのは、人が自分の体験や気持ちを「だれかに確かめてもらう」行為です。

論文ではこれを「バリデーション(承認)」と呼び、二つに分けています。

ひとつは、家族や友人、身近な人から「それ、ADHDの特徴に近いね」と言われるような「ソーシャルバリデーション(社会的承認)」、もうひとつは、SNSの投稿や動画などを見て「自分に当てはまる」と感じる「メディアバリデーション(メディア承認)」です。

さらに研究は、この承認の受け取り方が「自己診断の人」と「臨床診断(専門家による診断)を受けた人」とでどう違うのかを比べました。

あわせて、投稿に表れる「自己像」の二つの側面――前向きに自分を捉える「肯定的な自己像」と、「自分はダメだ」と感じる「否定的な自己像」――そして「社会の偏見の自分への投影(内面化されたスティグマ)」が、承認とどう結びついているのかも調べています。

この研究で用いられた理論「セルフ・ベリフィケーション理論(自己確認理論)」は、人が自分のイメージを確かめて安定させたい、という心のはたらきを指します。

たとえ自分への見方がつらいものであっても、人はそれを裏づける反応を求めやすい――この考え方は、承認を求める行動を理解する土台になりました。

また「社会の偏見の自分への投影」とは、社会にある偏見の目線を自分自身にも向けてしまい、価値が低いと感じてしまう状態を指します。

研究の結果は率直でした。

まず、自己診断の人は、臨床診断を受けた人に比べて、ソーシャルバリデーションもメディアバリデーションも「求める傾向が強い」ことがわかりました。

同時に、自己診断の人には「否定的な自己像」や「社会の偏見の自分への投影」が表れやすいという差も確認されました。

一方で「肯定的な自己像」については、両者の差ははっきりしませんでした。

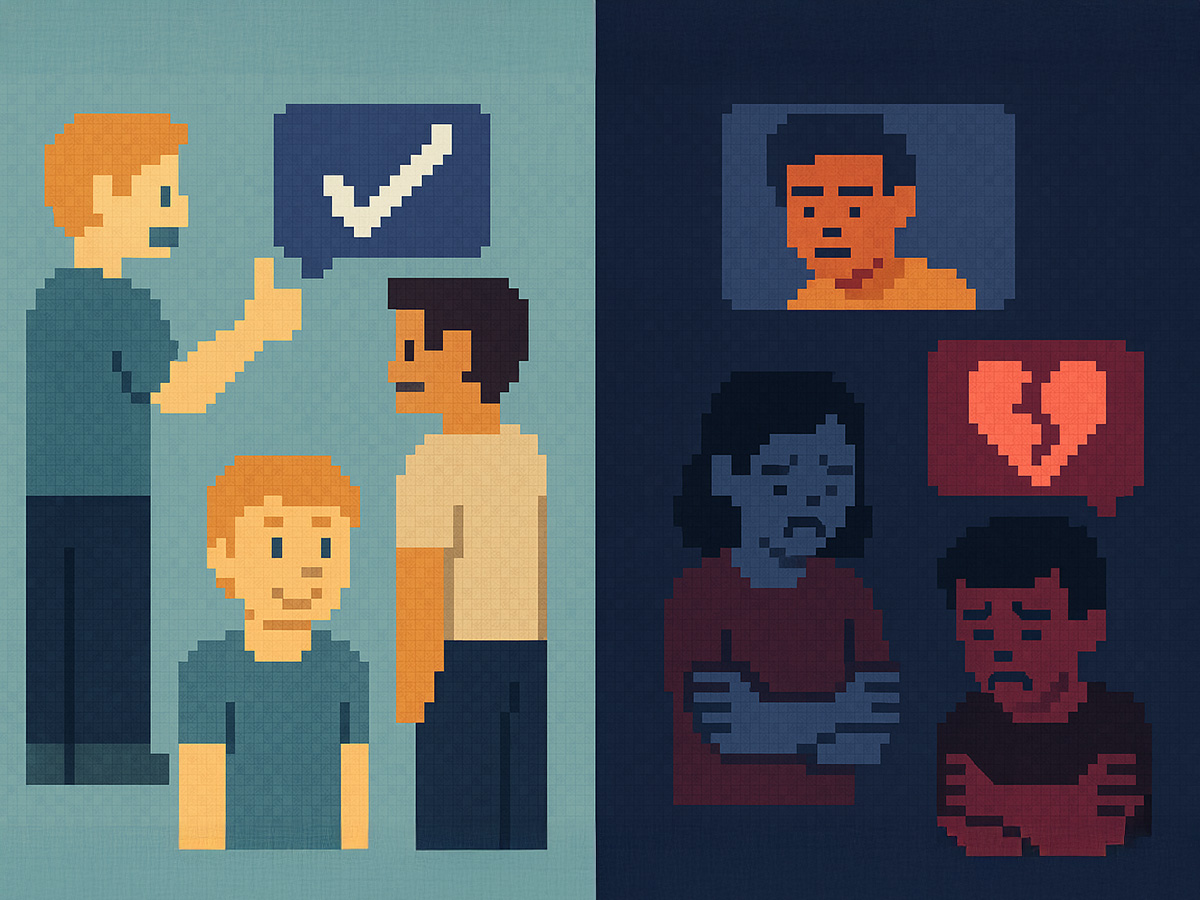

もうひとつ重要なのは、承認が「両刃の剣」であることです。

とくにソーシャルバリデーションは、安心感や「自分を理解してもらえた」という前向きさを強める一方で、同時に「やはり自分は欠けている」という否定的な自己像や社会の偏見の自分への投影も強める関連が見られました。

つまり身近な人の言葉は、温かさと痛みの両方を運んでくるのです。

これに対して、メディアバリデーションは自己像への直接的な影響が弱く、深い確信をもたらしにくいことが示されました。

では、臨床診断の有無は承認の働きをどう変えるのでしょうか。

研究は、臨床診断を受けた人ほど、ソーシャルバリデーションの影響が「強く出る」ことを示しました。

身近な人からの言葉が、肯定的な自己像にも、否定的な自己像やスティグマにも、よりはっきりと結びつくのです。

対照的に、自己診断の人では、承認を求める回数は多いのに、その影響は弱まる傾向が見られました。

診断という「土台」がないまま承認を重ねても、確信が揺らぎ続け、気持ちの安定に結びつきにくい――その姿が数字の上に浮かび上がりました。

研究のもう一つの柱は、投稿の言葉を機械学習で分類・集計し、統計モデルで関係を調べた点です。

対象はr/ADHDの公開投稿で、削除やURLのみの投稿を除いて前処理を行い、分類器を学習させ、最終的に多くの投稿に「自己診断」「臨床診断」「肯定的自己像」「否定的自己像」「ソーシャルバリデーション」「メディアバリデーション」「社会の偏見の自分への投影」のラベルを付与して解析しています。

複数の投稿が同一ユーザーから出ていることも考慮し、ユーザーごとにばらつきを認める統計モデルで分析しました。

長期間の変化も見落とさないよう、投稿時期の影響も調整しています。

ここで、投稿に現れた言葉の例を紹介します。

ある人は「ADHDのおかげで人を笑わせる力がある」と、前向きな気持ちを書き込みます。

別の人は「ADHDが自分の青春をこわした」と、深い落ち込みを吐き出します。

さらに、「配慮を求めるのが恥ずかしかった」と、偏見の目線を自分自身に向けてしまった感覚を綴る人もいます。

これらの言葉は匿名の投稿ですが、研究ではこうした表現をていねいに拾い上げ、どのタイプの自己像や承認に当たるのかを分類していきました。

この「事例」のイメージを束ねると、次のような姿が浮かびます。

自己診断の人は、動画や投稿を見て「自分にも当てはまる」と感じ、コミュニティに相談します。

すぐに「自分も同じだよ」という反応が集まり、心が軽くなる一方で、「やはり自分は普通ではないのだろうか」という不安も膨らみます。

臨床診断を受けた人は、似た言葉を受け取っても、「これは自分の特性を説明する一つの枠組みだ」と受け止めやすく、安定した自己像につながりやすい。

研究の数字は、この二つの違いを確かに指し示しました。

親や支援者にとって、この結果はどんな意味を持つでしょうか。

まず大切なのは、オンラインで承認を求める動きが「自然な流れ」であることを知ることです。

人は自分の経験に名前を与え、共感の輪を探します。

ただし、承認はいつも安心だけをもたらすとは限りません。

とくに身近な人の言葉は、あたたかさと同時に、自分をせばめる思い込みも強めてしまうことがあります。

研究は、臨床診断を「ラベルを貼るだけの作業」ではなく、承認を受け止めるための「土台づくり」として位置づけています。

オンラインで得た気づきを臨床につなぎ、臨床で得た理解をオンラインでの交流に持ち帰る――この往復が、承認を安心へとつなげる近道になると、論文は示唆しています。

一方で、研究だからこそ持つ注意点も正直に書かれています。

舞台はr/ADHDという特定のコミュニティであり、そこに集まる人の特徴が結果に影響しているかもしれません。

ことばの分類は慎重に検証されていますが、皮肉や複雑なニュアンスを完全に読み取れない可能性もあります。

自己像やスティグマのような複雑な心の動きを、今回は「ある/ない」の形で数える必要がありました。

さらに、関係が同時に動いている瞬間を切り取っており、原因と結果を断言する設計ではありません。

こうした限界をふまえても、デジタル時代の承認が自己像にどう関わるかを、これだけ大規模に示した意義は小さくありません。

ここまでをまとめると、

三つのポイントが浮かび上がります。

第一に、自己診断の人は承認をより強く求め、否定的な自己像や社会の偏見の自分への投影が表れやすい傾向があること。

第二に、ソーシャルバリデーションは前向きさもつらさも同時に強めうる「両刃の剣」であること。

第三に、臨床診断という土台は、承認の働きを大きく変え、ときに確信と安定をもたらすことです。

オンラインでの語り合いは、たしかな支えになります。

けれども、そこにある承認は、心の重さを増すこともある。

だからこそ、臨床で言葉を受け取りなおす機会は、土台を整える意味を持ちます。

いずれか一方ではなく、両方をつなぐこと。

経験をわかちあう場に、確かな理解の枠組みを持ち帰ること。

そうして初めて、承認は安心へと形を変え、社会の偏見の自分への投影のループをゆっくりほどいていけるのだと、研究は静かに教えてくれます。

(出典:PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0331856)(画像:たーとるうぃず)

「承認はいつも安心だけをもたらすとは限りません。

とくに身近な人の言葉は、あたたかさと同時に、自分をせばめる思い込みも強めてしまうことがあります。」

たしかにそうです。気に留めておかなくてはなりません。

(チャーリー)