この記事が含む Q&A

- ADHDと自閉症は、SNS上でどのように関係づけられるようになったのでしょうか?

- 近年、両者が似た意味合いで語られることが増え、境界が曖昧になっています。

- どうして「AuDHD」という新しい言葉が生まれたのでしょうか?

- これは、ADHDと自閉症の特徴を兼ね備える人々の体験を表現するための造語です。

- SNS上の発達障害に関する投稿内容はどのように変化しているのですか?

- 子ども支援から大人の悩みや体験へと焦点が移り、感情的な体験や日常生活の話題が増えています。

ADHDと自閉症。

どちらも多くの人たちが関心を寄せる発達障害です。

この2つの状態は、これまで別々のものとして扱われてきましたが、最近ではそれぞれが重なり合う部分にも注目が集まっています。

そして、そうした「結びつき」が、日常の会話やSNS上でも急速に強まっていることがわかってきました。

オーストラリア・メルボルン大学の研究チームによる大規模な調査が行われました。

彼らは、アメリカの掲示板型ソーシャルニュースサイト「Reddit(レディット)」における10年間の投稿を対象に、ADHDと自閉症がどのように言及され、語られ、交差してきたかを詳しく分析しました。

その結果、ADHDと自閉症は、SNS上で次第に「近いもの」として認識され、語られるようになってきたことが明らかになりました。

これは単なる投稿数の増加ではなく、語られ方そのものが変化し、両者の境界がぼやけてきているということです。

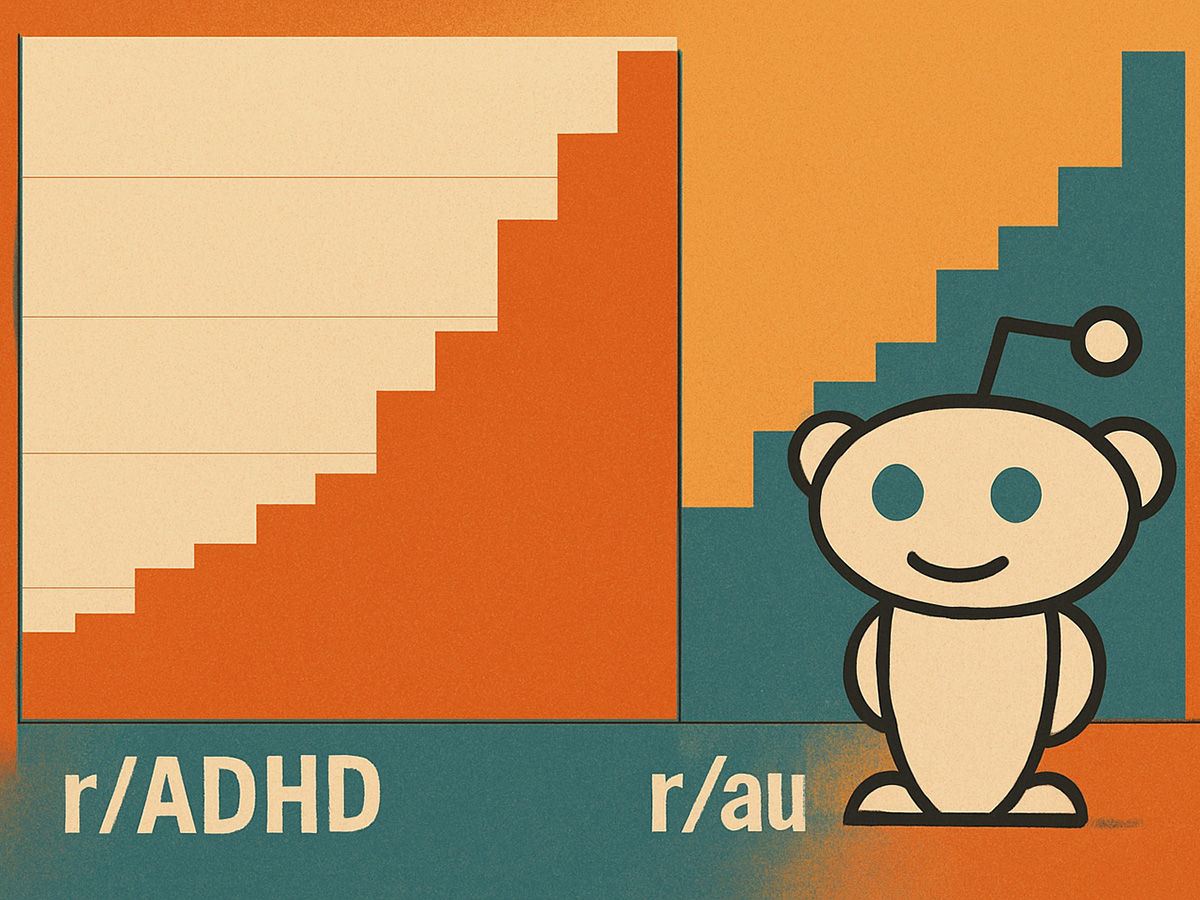

研究チームが注目したのは、Redditの中でも特に規模の大きい「r/ADHD」と「r/autism」という2つのコミュニティです。

2012年から2022年までの投稿、合計約48万件を収集・分析しました。

まずは、それぞれの掲示板で、もう一方の状態についてどの程度言及されていたかを調べました。

その結果、「r/ADHD」では2021年ごろから「自閉症」という言葉の出現頻度が急増し、それまで多かった「うつ病」や「強迫性障害」などを追い抜いて、最も多く言及される状態となりました。

逆に「r/autism」でも「ADHD」への言及が増え続けており、両者の関連性がユーザーたちの間で強く意識されるようになっていることがうかがえます。

さらに、両コミュニティをまたいで投稿しているユーザーの割合も2020年以降に大きく増加しており、「同じ人がどちらの話題にも参加している」現象が加速していることが示されました。

では、こうした言及の増加だけでなく、言葉の使われ方そのものはどうでしょうか。

研究チームは、投稿内の「ADHD」や「自閉症」といった単語が、どのような文脈で語られているかを数値化し、「意味の近さ」を測定しました。

その結果、2019年ごろから「ADHD」と「自閉症」の意味的な距離が縮まり、似たような文脈で語られることが多くなってきたことが明らかになりました。

他の精神疾患(双極性障害、強迫性障害、PTSDなど)と比べても、この2つだけが特に「似た意味合いで使われている」傾向が強くなっていたのです。

こうした傾向が表れているのは、言葉だけではありません。

研究チームはさらに、投稿全体の話題(トピック)についても調べました。

「r/ADHD」と「r/autism」で語られる内容が、どのように変化してきたのかを、2012〜2019年と2020〜2022年の2つの時期に分けて分析しました。

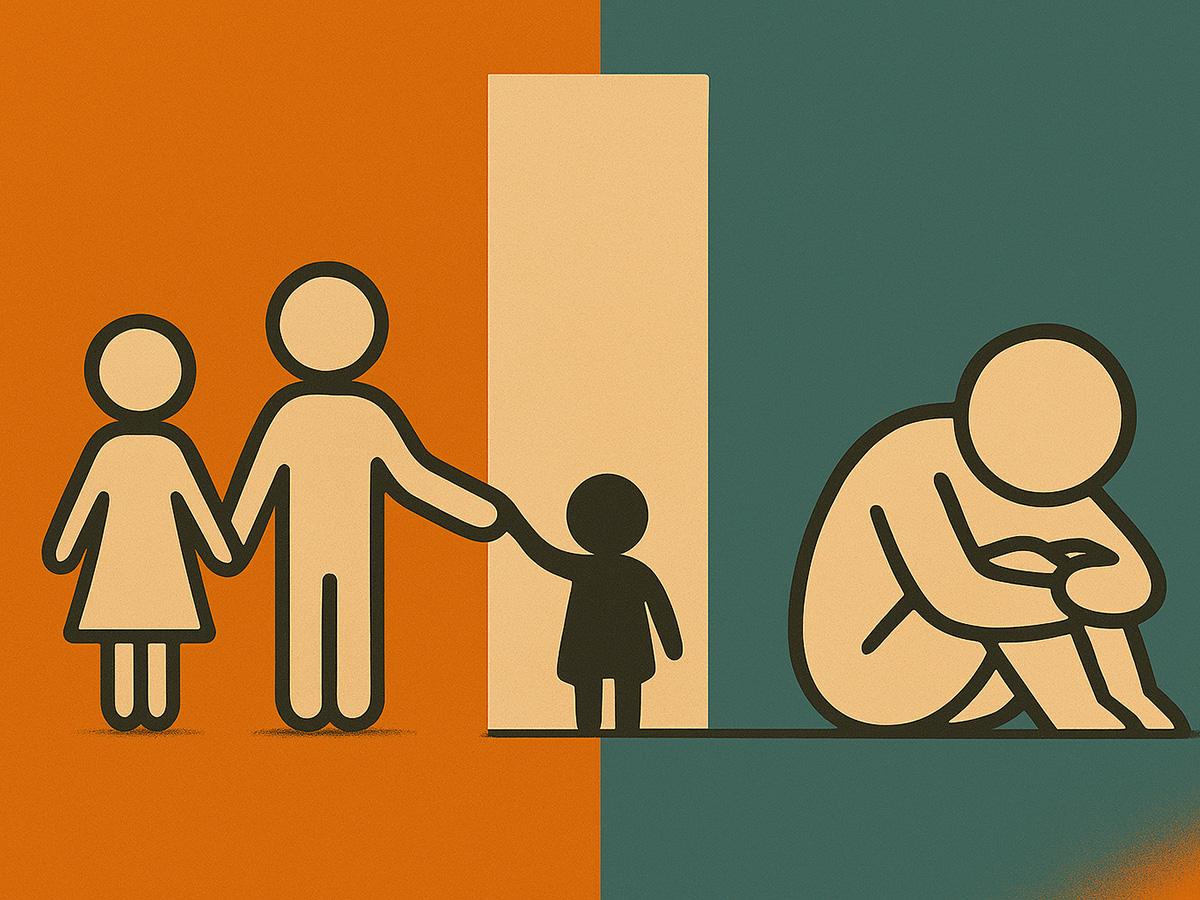

その結果、どちらの掲示板も、これまで中心だった「子どもや親の支援」に関する話題が減少し、「大人本人の悩みや体験」に関する投稿が大幅に増えていることが明らかになりました。

たとえば、「ADHD」の掲示板では、「仕事での困難」「集中力を上げるアプリの活用」「人間関係の悩み」などが多く語られ、「自閉症」の掲示板では、「診断を受けるまでの道のり」「職場での苦労」「音への敏感さとその対策」など、大人としての日常生活に直結する話題が増えていました。

また、両コミュニティの共通トピックも増えてきました。

以前は「診断基準」や「支援ツールの紹介」などが中心でしたが、最近では「友人関係が築けない悩み」「診断を受けたいがハードルが高い」「働く場での孤立感」といった、より個人的で感情的な体験が共有されているのです。

このように、SNS上では、ADHDと自閉症が単なる医学的な分類を超えて、「共通する生きづらさ」や「つながる感覚」を軸に語られるようになってきています。

たとえば、「AuDHD」という言葉も生まれました。

これは、両方の特徴を持つ人の独自な体験を表現する造語で、公式な診断名ではありませんが、多くの共感を集めています。

こうした文化的な変化は、良い面もあれば課題もあります。

「自分の感じていた生きづらさが、これだったのか」と気づき、安心する人が増える一方で、過剰診断や、軽々しいラベリングにつながる懸念もあります。

この研究は、そうした文化的・社会的変化を「数値」と「構造」で明らかにし、今の時代における精神的多様性の理解のあり方に新たな視点を提供するものです。

医療や教育だけでなく、社会全体で「発達」と「違い」をどう受け止めていくかを考えるうえで、非常に示唆に富んだ研究といえるでしょう。

私たちは今、「診断名」よりも「生きている実感」に近い言葉で語り合う時代に入っています。

SNSという日常の声の中から、その変化を読み取っていくことは、これからの社会にとって欠かせないかもしれません。

(出典:Journal of Medical Internet Research DOI: 10.2196/70914)(画像:たーとるうぃず)

自閉症、ADHD、そうしたことば、ラベルによって、当事者は体験や困難を伝えられ、支援や研究の対象とすることができます。

当事者、支援者、研究者の間で、ラベルに大きなズレがないように、それが意味することを、言わば客観的に定量化する方法を作ったのは素晴らしいですね。

(チャーリー)