この記事が含む Q&A

- VRを使った動きのデータはADHDの診断や評価の客観的な補助になる可能性がありますか?

- 可能性はあるものの現時点では限界があり、補助的な役割と捉えるのが適切です。

- 家庭で観察する際には「動きの量」「動きの速さ」「止まっている時間」に注目することは有効でしょうか?

- はい、集中の変化や感情の状態を見つける手がかりになり得ます。

- 本研究の限界としてどんな点が挙げられますか?

- サンプル数が45名と少なく、VR環境が現実世界を必ずしも反映しない点などが指摘されています。

日常のなかで、お子さんの「動き」や「落ち着きのなさ」が気になることはありませんか。

宿題をしているときに体を揺らしたり、立ち歩いたり、手を動かし続けてしまったり。

また、ちょっとしたことでイライラしたり、衝動的に言葉や行動が出てしまうこともあるかもしれません。

それが単なる元気の良さなのか、あるいは集中や感情のコントロールの難しさからくるものなのか――。

その違いを見極めることは、親にとっても支援者にとっても、とても難しいことです。

今回の研究は、そんな「子どもの動き」そのものを科学的に測定し、ADHD(注意欠如・多動症)の特徴や、いらだち、攻撃的な傾向との関係を明らかにしたものです。

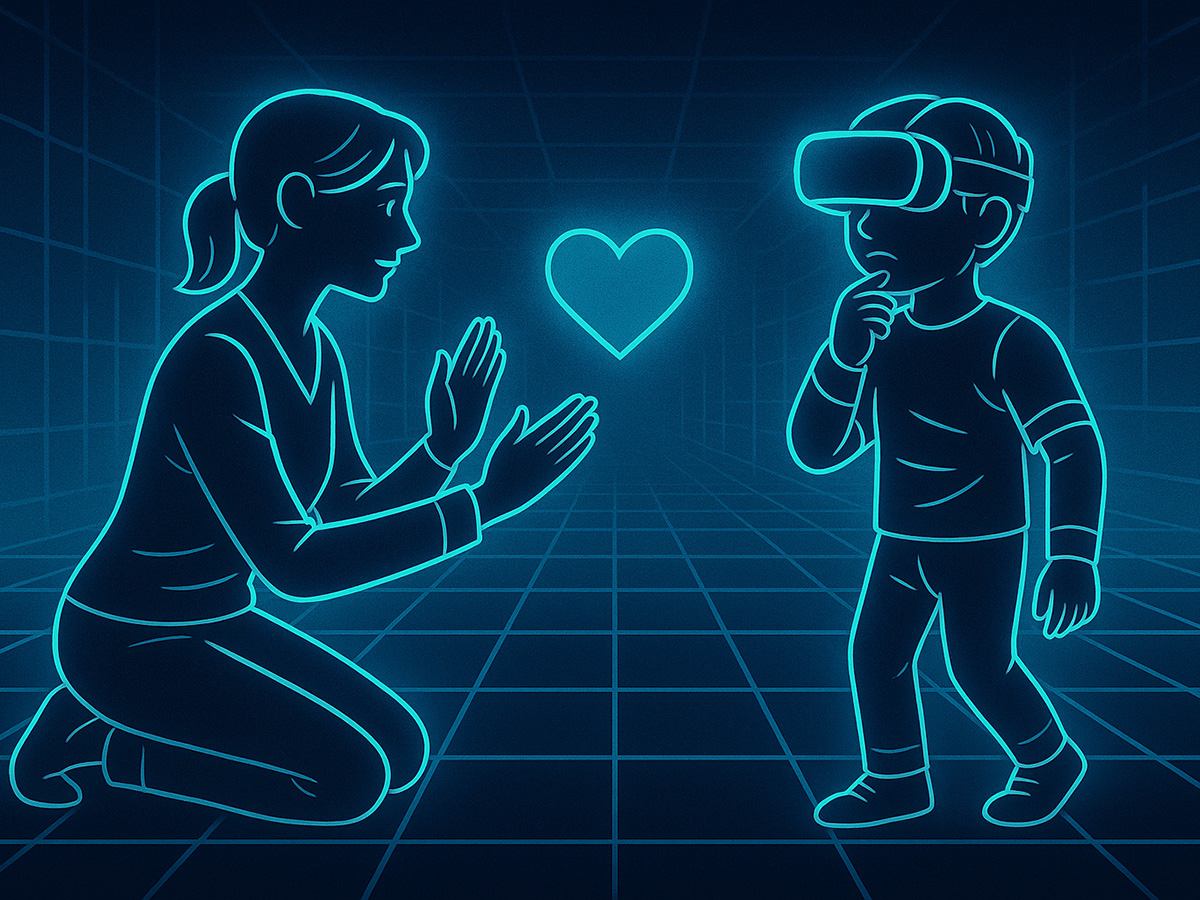

しかも、研究で使われたのは特別なテストではなく、子どもたちが自由に会話したり動き回ったりするバーチャルリアリティ(VR)空間でした。

この研究を行ったのは、韓国・ソウルのチャ大学(CHA University)医学部を中心とする研究チームで、韓国科学技術研究院(KIST)や韓国科学技術院(KAIST)の研究者も参加しています。

心理学、医学、情報工学の専門家たちが力を合わせ、テクノロジーを使って子どもの行動を「データ」として見つめ直そうとしました。

子どもが自然に過ごすような時間をそのままデータに変えていく。

そして、その「動きのかたち」から、心の状態を見つめる――。

この研究は、これまでにない新しいアプローチをとりました。

研究チームは、9歳前後の子ども45名(ADHDの診断を受けた子ども28名、一般発達の子ども17名)を対象に、Oculus Quest 2というVRヘッドセットを使って実験を行いました。

VRの中には、3次元の部屋と、話しかけてくれるアバター(キャラクター)が用意されていました。

子どもたちは特に課題を与えられることもなく、自由にその空間の中を歩き回ったり、アバターと話したりして過ごします。

時間はおよそ5分。

その間に、頭と両手の位置情報が0.5秒ごとに自動で記録されました。

つまり、体の揺れ、動く速さ、移動した距離、立ち止まる時間――そうした一つひとつの動きが、データとして集められたのです。

研究チームは、そこから7つの指標を算出しました。

- 平均速度。子どもがどれくらいの速さで動いていたか

- 平均加速度。動きの変化の大きさ。

- 総移動距離。実験中にどれくらい動き回ったかの量

- 動いた範囲の広さ(占有面積)。

- 手と頭の距離。つまり体の使い方の特徴

- 動作の頻度。短い間にどれくらい動いたか

- 静止時間。動きを止めていた時間の割合

この7つの数字をもとに、研究チームは保護者が回答した質問紙(ADHD-RSという症状尺度、いらだちを測るARI、攻撃性を測るRPQなど)の結果と比べました。

つまり、「動きのデータ」と「親の目から見た行動傾向」とを突き合わせたのです。

結果として、いくつかの重要な関連が見つかりました。

まず、ADHDの「多動・衝動性」のスコアが高い子どもほど、総移動距離が長い傾向がありました。

単純に言えば、たくさん動き回る子ほど、多動の特徴が強く見られるということです。

研究チームは、総移動距離が多動性を最もよく説明する要素だったと述べています。

次に、「不注意」のスコアと最も強く関連したのは、平均速度でした。

動きの速さが一定せず、落ち着きがない、あるいは集中が続かない状態が、平均速度の高さとして表れていたのです。

さらに、いらだちや攻撃性についても、動きの特徴と関係がありました。

たとえば、いらだちの強い子どもは、平均速度が高いだけでなく、動作の頻度が少ないという逆の関係も見られました。

これは、動きが速くても、リズムが乱れているような状態――つまり、短い衝動的な動きが増えている可能性を示しています。

また、静止時間が長いほど、多くの症状スコアが低い傾向も見られました。

動きが落ち着いている時間が長い子は、いらだちや多動が少ない傾向にあるということです。

このように、VRで得られたデータの中に、ADHDや感情の特徴が「動きのかたち」として刻まれていたのです。

研究チームは、こうした結果から、VRを使った客観的な評価の可能性を指摘しています。

従来、ADHDの診断や評価は、保護者や教師の観察に基づく主観的な報告に頼る部分が多くありました。

それに対し、VRでの動きの記録は、だれでも同じ基準で測れる「数値」になります。

これは、症状の変化や治療効果を客観的に追ううえでも大きな意味を持つとされています。

一方で、研究者たちは課題も強調しています。

今回のサンプルは45名と少なく、VR空間の内容もシンプルでした。

もっと多様な状況や年齢、症状の程度でデータを積み重ねる必要があります。

また、VR空間での動きが必ずしも現実世界そのものを反映するとは限らないため、環境や文脈による影響も慎重に考える必要があります。

それでも、この研究は「子どもの行動を科学的に見る」方法の新しい扉を開きました。

これまで「落ち着きがない」とひとまとめにされていた行動の中に、実は速度や距離、止まる時間といった細かなパターンが隠れている。

そのパターンをつかむことで、子どもの状態をより正確に理解できるかもしれません。

さて、ここから、研究の知見をもとに、家庭でもできる「観察と支援のヒント」をいくつか紹介します。

もちろん、ここで述べることは診断や治療ではありません。

でも、日常のなかでお子さんを観察するとき、少し違う視点をもてるきっかけになるはずです。

まず一つ目は、「動きの量」に注目することです。

たとえば、食事や宿題のときに、体をどれくらい動かしているか。

座っていても足が動いているか、手が常に何かを触っているか。

こうした総移動距離にあたる部分を、ざっくりでも意識してみると、調子の違いに気づけることがあります。

昨日よりも今日はよく動いている、逆に今日はあまり動かない――その変化が、集中のしやすさや感情の状態を反映していることがあるのです。

二つ目は、「動きの速さ」の観察です。

急に立ち上がる、走るように移動する、声のトーンまで速くなる――そうしたときは、頭の中もスピードが上がっているかもしれません。

それは興奮や不安の表れであることもあります。

一方で、動きがゆっくりになっているときは、疲れや気分の落ち込みが隠れている場合もあります。

つまり、速さの変化は、心のテンポの変化でもあるのです。

三つ目は、「止まっている時間」。

落ち着いて座っている時間がどれくらいあるか、あるいは、静かにしている時間の表情や手の様子はどうか。

研究では、静止時間が長い子ほどいらだちや多動のスコアが低い傾向がありました。

つまり、「止まれる」ということは、心の安定と深く関わっています。

子どもが自分で体を止めていられる瞬間を見つけたら、それを認めてあげることが大切です。

たとえば、「今、すごく落ち着いて座ってるね」「そのまま話聞いてくれてうれしいよ」

そんな声かけは、静止時間を増やすサポートにもなります。

四つ目は、「手と体の動かし方」。

研究では、手と頭の距離も指標のひとつでした。

これは、体の使い方の特徴を表します。

手が顔の近くで常に動いているとき、無意識の緊張や安心を求めるしぐさであることがあります。

また、物をいじる動作が多いとき、それが集中を助ける「自己調整行動」になっていることもあります。

ですから、そうした動きをすぐに「やめなさい」と止めるのではなく、「どんなときにそうなるのか」を見守る視点が大切です。

五つ目は、「動作のリズム」。

研究では、動作の頻度も分析されました。

頻繁に細かく動くときと、長い動きが多いときでは、感情の状態が違います。

動作のリズムが乱れるときは、気持ちがざわざわしていることもあります。

一方で、安定したリズムで動いているときは、落ち着いて課題に向かいやすい状態です。

音楽や呼吸に合わせてゆっくりした動きを促すことは、リズムの調整に役立ちます。

最後に、「動きの意味を決めつけない」こと。

研究が示しているのは、動きの違いがそのまま「悪い」わけではないということです。

動きの多さや速さは、エネルギーや創造性の表れでもあります。

ただ、その動きが本人にとって疲れにつながったり、周囲との関係で困りごとになるときに、少し整えていく工夫が必要なのです。

親としてできることは、「動きを観察し、そこにある心のメッセージを感じ取る」ことです。

「また落ち着きがない」と見るか、「今日は体が動きたいんだな」と受け止めるかで、親子の関係も変わります。

そして、動きを通して感情を知る視点をもつことで、子ども自身が自分の状態を理解しやすくなります。

研究チームは、このVRを使った方法が、将来の診断や支援の補助ツールになることを期待しています。

それは単に「数字で測る」ためではなく、子ども一人ひとりの行動の背景にある心の働きを、より客観的に理解するためです。

もしその研究が進めば、親も医師も教師も、共通の言葉で「子どもの動き」を語れるようになるでしょう。

そして、その第一歩は、家庭でお子さんを見つめる日々のなかにもあります。

走り回る姿、立ち止まる瞬間、手を動かして何かを作っている時間。

その一つひとつの動きの中に、今の気持ちが隠れています。

動きすぎるときは、安心できる環境を。

動かないときは、ゆっくり待つ余裕を。

親の観察とまなざしが、子どもにとっての最初の“センサー”になります。

この研究が教えてくれるのは、ADHDの子どもの理解において、

「じっと見つめる」ことではなく「動きを感じ取る」ことの大切さです。

そして、科学がその“感じ取る力”を支える道具をつくろうとしているということです。

お子さんが動くたびに、「今、どんな気持ちかな」と少し想像してみてください。

その一歩が、支援のはじまりです。

(出典:JMIR Serious Games DOI: 10.2196/69146)(画像:たーとるうぃず)

心の内面を映しているはずです。

よく観る、知ろうとすることが、まず大事です。

自閉症やADHDの子に安心の場を。VRでの多感覚環境の可能性

(チャーリー)