この記事が含む Q&A

- 「誰でも少しは自閉症」と言われるのは正しい理解を妨げるのですか?

- はい、これは自閉症の実際の困難を軽視し、誤解を招く可能性があります。

- 自閉症は遺伝や脳の働き方の違いによるもので、後から発症することはありますか?

- いいえ、自閉症は生まれつきの脳の働き方の違いであり、後からなるものではありません。

- 「自閉症スペクトラム障害」という言葉は今後も使われ続けますか?

- 現在も使われていますが、多面的な理解が求められる議論が進んでいます。

先日、私は病院で自分が自閉症であることを伝えました。

自閉症があると、コミュニケーションや情報の理解が難しく、時には無意識に失礼な態度だと誤解されることもあるからです。

すると相手はうなずいて、「まあ、誰でも少しは自閉症みたいなところがありますよね」と言いました。

そして、睡眠不足のときに自分が苦労することを話し始めました。

こうした言葉を聞くのは初めてではありませんし、これからもきっと聞くことがあるでしょう。

病院に限らず、日常の交流やSNSなど、多くの場面でよくあることです。

こう感じているのは私だけではなく、ネット上には、多くの自閉症の成人や自閉症児をもつ親たちが、この言葉にイライラしている様子があふれています。

では、なぜこんな考え方が広がったのでしょうか?

つまり、自閉症の特徴は「誰にでもある人間らしい性質」を、単に「自閉症の人が極端に持っているだけ」と捉える考え方です。

これを理解するには、まず自閉症が何かを知る必要があります。

自閉症は、生まれつきの脳の働き方の違いです。

生まれながらに自閉症であるか、そうでないかのどちらかであり、後からなるものではありません。

歴史的に見ると、自閉症はさまざまな人たちの間で十分に診断されてこなかったという背景があります。

ただし、「白人の男の子」だけは例外的に診断されやすく、それ以外のグループ(女性や他の人種など)は見逃されがちでした。

これは、他の人たちが自閉症になりにくいというわけではありません。

むしろ、自閉症の診断基準や医療現場の認識が狭いイメージに限定され、「自閉症とはこういうものだ」という固定的な考え方があったためです。

とくに女性は「マスキング」を行うことが多いことがわかっています。

「マスキング」とは、自閉症の特徴を周りに気づかれないように隠し、自然な行動を抑えて周囲から否定的な反応を避ける行動です。

最近になって、この「マスキング」にも徐々に注目が集まっています。

自閉症があると、人とのコミュニケーションや、周りの環境との関わり方において困難を感じることがあります。

自閉症は、世界をどのように感じるか、コミュニケーションをどのようにとるか、感覚をどう処理するかなどに影響します。

社会的なルールがはっきりしない状況ではとくにコミュニケーションが難しくなります。

また、特定の光や音、手触りなどが強い苦痛となることもあります。こうした感覚の問題は、その日のストレス状況やホルモンの変化などによっても変わるため、常に一定とは限りません。

多くの自閉症の人は、日常生活での変化が苦手で、安心感を得るために習慣や馴染みのあるものを好む傾向があります。

予期しない出来事に圧倒されると、「常同行動」と呼ばれる動作(身体を揺らす、指で何かを叩く、物を触って遊ぶなど)をすることがあります。

これらの動作は気持ちを落ち着かせたり、感覚の過負荷を調整したりする役割があります。

私が自閉症について教えるとき、生徒たちに「感覚的な不快感や混乱があったとき、どう感じるか」を尋ねることがあります。

たとえば、道路工事の騒音が嫌だ、チクチクする服が気になる、引っ越しがストレスだといった答えがよく返ってきます。

たしかにこれらは誰でも感じることですが、それだけで「自閉症だ」とは言えません。

人生がストレスに満ちているのは普通で、ストレスホルモンのコルチゾールが高まるのも当然のことです。

大きな音に敏感であったり、変化に不安を感じたりすることも普通のことです。しかしそれは、自閉症の人と同じ脳の特性を持っているわけではありません。

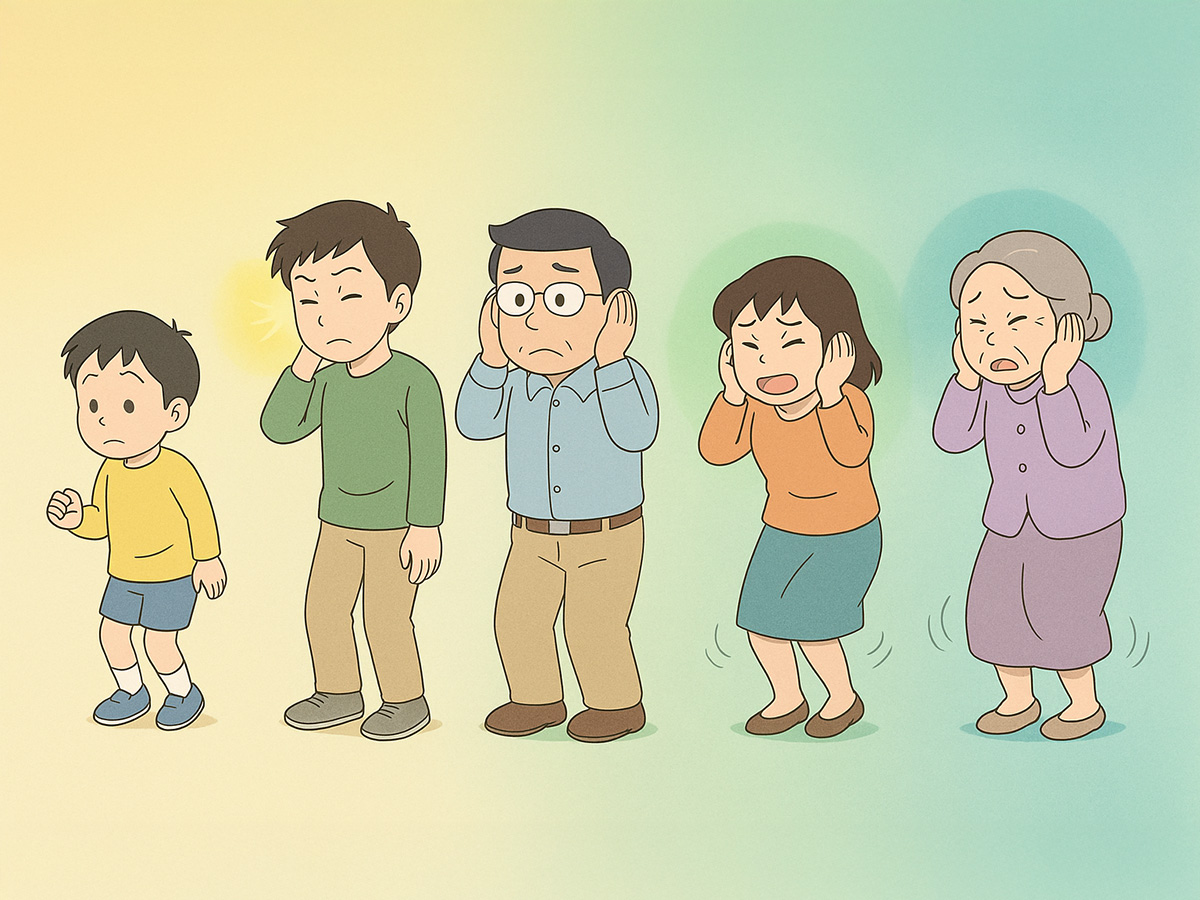

自閉症の人とそうでない人との違いは、直面する問題の種類だけでなく、その問題がどのくらい頻繁に、どれほど強く起こるかにもあります。

研究によれば、自閉症の人は感覚過敏、コミュニケーションの違い、繰り返し行動、社会的な困難を、そうでない人よりもずっと頻繁かつ強く経験しています。

多くの自閉症の人にとって、これらは時々起こることではなく、日常的な問題です。

もしここまで読んで、「自分に当てはまる」と感じるなら、自閉症の可能性があるかもしれません。

人口の約3%は自閉症と推測されていますが、実際に診断されている成人は約1%にとどまっています。

「誰でも少しは自閉症」という言葉は、こうした違いを軽視する誤解です。

まるで「まったく自閉症ではない」から「非常に強い自閉症」の間に誰もが位置しているような誤解を生みます。

これは、生物学的な検査で明確に判断できるものではないため、アンケートなどで自閉症かどうかを判断していることが影響しています。

しかし「少しだけ自閉症」という状態は存在しません。

1994年に初めて診断マニュアルに「自閉症スペクトラム障害」という言葉が登場し、「自閉症」と「アスペルガー症候群」がまとめられました。

ただし最近では、「スペクトラム」という言葉が直線的な尺度として誤解されやすく、本当は多面的である自閉症の姿を正確に表せないという批判も出ています。

自閉症の人たちにはそれぞれ、全く異なる強みや課題があります。

「誰でも少しは自閉症」という言葉は、有害な誤解を生みます。

自閉症の人が直面している問題を軽視し、「本当は支援が必要ないのでは」と誤ったメッセージを与える可能性があります。

次にもし自閉症の人が自分の苦労を話したら、自分のちょっとした経験と比べるのではなく、「それは大変ですね」と共感してみてください。

そして「何か手伝えることはありますか?」と聞いてみてください。その小さな気遣いが、自閉症の人にとって大きな支えになります。

なぜなら「誰でも少しは自閉症」という言葉は、私たちの困難をより見えにくくし、理解や支援を得ることを難しくしてしまうからです。

(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.1177/13623613221145783)(画像:たーとるうぃず)

悪意はまったくなしに、相手を尊重し、共感をしめす気持ちもあり、そう発言したのだとも思います。

しかし、実際にいつも困難に直面している方からすれば、そう思う気持ちもよくわかります。

本当に支援が必要な方への「軽視」につながる危惧には強く共感します。

(チャーリー)