この記事が含む Q&A

- ADHDはどのように診断されるのですか?

- 6か月以上症状が持続し、日常生活に支障をきたすことが基準となります。

- 男児と女児の診断率に違いがありますか?

- はい、男児は女児よりも約4倍多く診断されやすい傾向があります。

- 遺伝の影響はどの程度ありますか?

- ADHDの遺伝率は70〜80%とされ、家族にADHDの方がいる可能性が高まります。

発達障害とは、脳の発達の早い段階から影響を受けるさまざまな状態を指します。

たとえば、注意欠如・多動症(ADHD)や自閉症、ディスレクシアのような学習障害などが含まれます。

こうした状態は、幼児期から徐々に現れ、年齢を重ねるにつれて目立ってくることが多いです。

というのも、子どもが年齢に応じて自然に身につけるとされるスキルに遅れが出ることで、周囲が気づきやすくなるからです。

ADHDは、発達障害の中でもっともよく見られるもので、オーストラリアでは子どもの約8〜10%、大人の約2〜5%に影響があるとされています。

ADHDのある人は、たとえば気が散ってしまって作業が終わらなかったり、物をよく失くしたり、人の話に集中できなかったりすることがあります。

このような特徴は、学習や仕事、友人関係など、生活のあらゆる面に影響を与えます。

ADHDが診断されないままでいると、その困難が長期化しやすく、不安やうつ、自尊心の低下などのメンタルヘルスの問題にもつながる可能性があります。

では、ADHDはどのように診断されるのでしょうか。

現在のところ、ADHDの原因とされる特定の遺伝子や脳の異常は見つかっておらず、1つの検査だけで確実に診断できる方法もありません。

オーストラリアでは、正式な診断のためには、「不注意に関する診断基準」のうち子どもでは6項目以上(成人では5項目以上)、または「多動性・衝動性に関する基準」のうち子どもでは6項目以上(成人では5項目以上)に該当し、その状態が少なくとも6か月以上持続していることが必要です。

診断基準には、たとえば以下のような特徴が含まれます:

- 集中することの困難(話を聞き続けられない、細かいところを見落とす、課題を終わらせられないなど)

- 多動性(そわそわする、席にじっとしていられない、しゃべり続けるなど)

- 衝動性(会話や遊びに割り込む、自分の順番を待てないなど)

ただし、ADHDがあるすべての人が多動的とは限りません。「不注意優勢型」と呼ばれるタイプの人では、主に集中力の維持が困難で、とくに興味のわかない日常的な作業において顕著です。

「多動性・衝動性」と「不注意」の両方の基準を満たす場合は、「混合型ADHD」と診断されます。

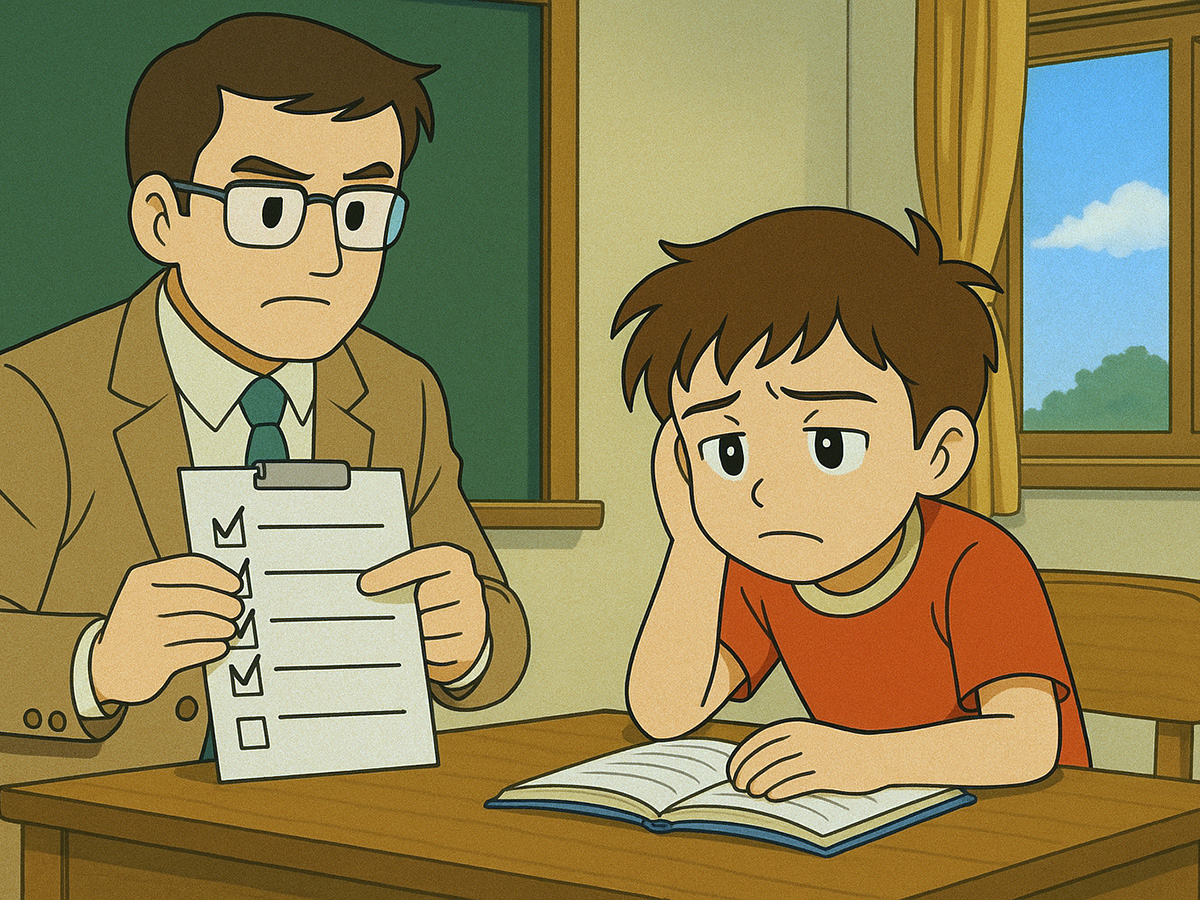

診断の信頼性についても注意が必要です。

というのも、こうした診断基準にあてはまる症状は、ADHDに限ったものではないからです。

たとえば、「集中できない」という症状は、うつ病でも見られることがあります。

そのため、オーストラリアの診断制度では、単に症状のリストにチェックを入れるだけでなく、「その症状が実際に日常生活にどれほど影響を及ぼしているか」が重視されます。

つまり、「ADHDのような特徴があるか」ではなく、「その特徴が原因で、学校生活や家庭、仕事に支障が出ているかどうか」が問われるのです。

そして、その「支障」は人によってまったく異なります。

たとえば、学校では集中できなかった人が、大人になってから写真家やジャーナリストのような、創造的だったり締め切りの厳しい仕事で能力を発揮することもあります。

また、人生のある時期だけで診断基準を満たす場合もあり、すべての基準に当てはまらない「閾値下ADHD(しきいちかADHD)」であっても、本人にとっては大きな困難をもたらすことがあります。

性別によっても診断率に違いがあります。

たとえばオーストラリアでは、4歳から11歳の子どもでは、男児が女児よりも最大で4倍ほどADHDと診断されやすいと報告されています。

この違いは、現在の診断基準が「多動的な男の子」を見つけやすく設計されていることが関係している可能性があります。

一方で、女児はあまり目立った行動をとらなかったり、集中の難しさを隠そうとしたりするため、診断が遅れやすいのです。

女児や女性では、うつなどの「内向的な症状」として現れることが多くあります。

ただし、過去40年間でこの「見逃し」は少しずつ改善してきており、女性の診断率も上がっています。

年齢が上がると男女差は縮まり、青年期に診断されるADHDでは、女性の割合が約38%と、男性との割合がより近くなります。

遺伝の影響についても、明確な傾向があります。ADHDの遺伝率はおよそ70〜80%とされており、これはADHDの個人差の大部分が、環境よりも遺伝によって説明できることを意味しています。

親や兄弟にADHDの人がいれば、その家族もADHDである可能性が高まるということです。

ただし、遺伝的要因は単純ではありません。

かつては、神経伝達に関係する6つの遺伝子がADHDに関係しているとされていましたが、それぞれの遺伝子の影響はごく小さなものでした。

現在では、ADHDは「多遺伝子性疾患」と考えられており、何千もの一般的な遺伝的変異が関与しているとされています。

これらの遺伝子の多くは、私たちの誰もが持っているものであり、それらが少しずつ積み重なることで、ADHDの傾向が現れてくるのです。

つまり、「ADHDのある人」と「まったくない人」の間に、明確な境界線はないということになります。

さらに、家族の中では、遺伝子と環境の両方が影響しあっているため、それぞれを分けて研究することはとても難しいのです。

環境要因も、ADHDに深く関係しています。

たとえば、子どもに合わせた柔軟な育児スタイルをとる家庭では、ADHDの症状が目立たなくなることがあります。

その結果、診断が遅れることもあります。

ただし、親のどちらか、あるいは両方にADHDがある場合、育児のスタイルそのものに影響が出ることがあります。

そうなると、子どもの行動が「遺伝によるもの」か「家庭の影響によるもの」かを見分けるのが難しくなります。

また、オーストラリアでは、学年の中で比較的年下の子ども(たとえば早生まれ)ほど、ADHDの治療を受ける割合が高いという調査結果もあります。

これは、ADHDそのものの原因を示すものではありませんが、「いつ診断されるか」に環境が関わっている可能性を示しています。

アリソン・ポールトン

豪シドニー大学ブレイン・マインド・センター・ネピアン上級講師

(出典:CONVERSATION)(画像:たーとるうぃず)

日本についても次になります、

- ADHD診断は、国際的な基準(DSM-5やICD-10/ICD-11)に基づいて行われる

- ADHDの診断には男女差があり、男の子の方がはるかに多く診断されている。小学生までの子どもでは、およそ4人に3人が男の子

- 早生まれの子どもほどADHDと診断される傾向がある。同じ学年の中でも4月生まれと3月生まれでは発達の差が大きいため

(チャーリー)