この記事が含む Q&A

- 3歳の視聴時間と5歳のADHD症状にはどんな関連が示されていますか?

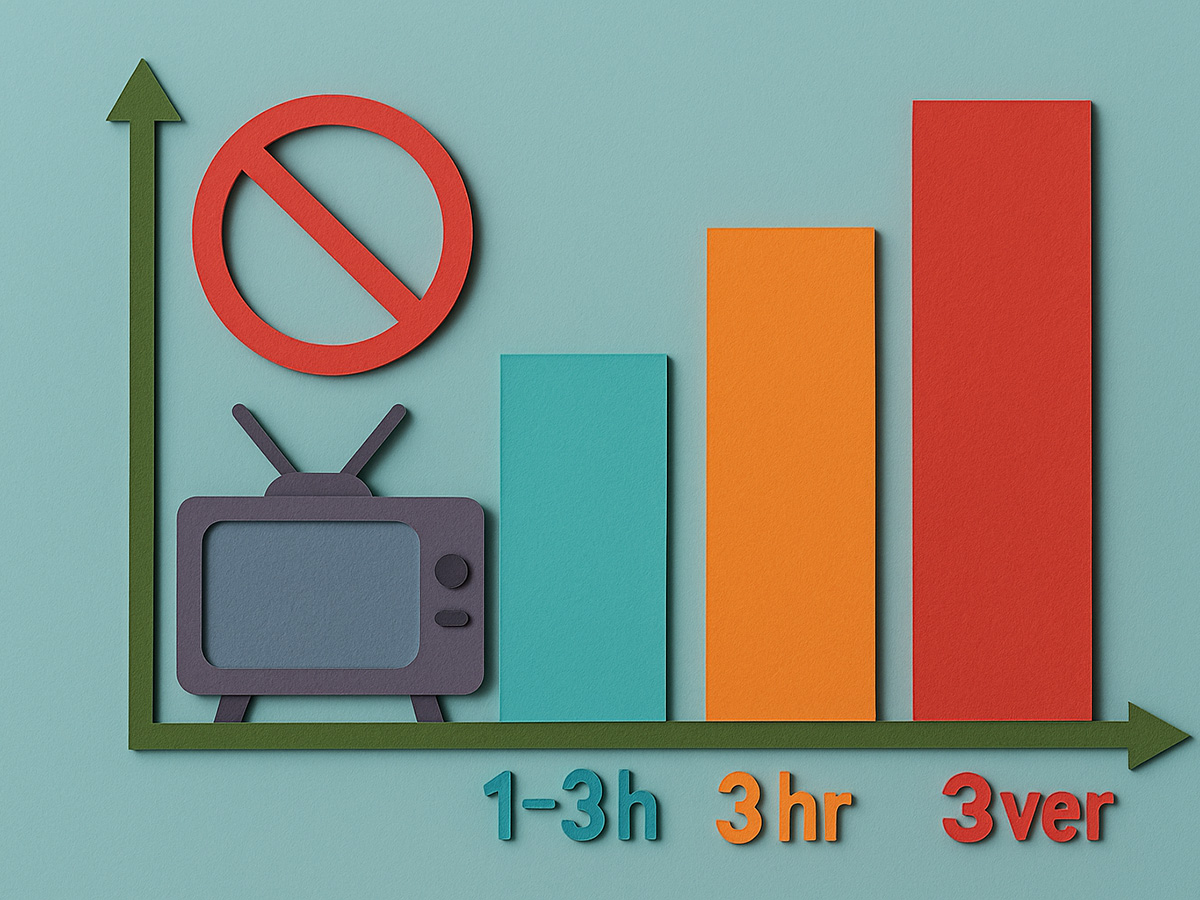

- 最も症状が低かったのは「1〜3時間」グループで、3時間を超えると症状の点数が高くなる傾向があり、まったく見ない場合も高くなる傾向が見られます。

- 「まったく見ない」こととADHD症状の関係はどのように解釈されていますか?

- 背景要因の影響が強く反映されている可能性が高く、単純な因果関係ではなく家庭環境や子どもの特性の影響を考えるべきとされています。

- 研究の強みと限界は何ですか?

- 全国規模の大規模サンプルと高度な統計手法・ネガティブ・アウトカム・コントロールが強みですが、視聴内容や見方の違い、保護者回答に依存する点などが限界です。

幼い子どもがどれくらいテレビや動画を見るかは、家庭の中でよく話題になります。

落ち着いてご飯を食べてほしいときや、親が家事をしたいときに助けになってくれることもあれば、「見せすぎて大丈夫だろうか」と心配になることもあります。

今回イギリスで行われた大規模な研究は、3歳のときのテレビや動画の視聴時間が、2年後の5歳のときにどのようにADHD(注意欠如・多動症)の症状と関連しているのかを、できるだけ丁寧に調べました。

この研究の特徴は、単に「見せると悪い」「見せなければ安心」といった単純な答えを探すのではなく、生活環境や子どもの特性といった多くの要因を考慮しながら、本当に「視聴時間そのもの」が症状に影響しているのかを探ろうとした点です。

研究チームはエディンバラ大学を中心とする心理学と精神医学の研究者たちで、イギリス全体から集められた出生コホート「ミレニアム・コホート・スタディ」のデータを用いました。

対象となったのは、イギリスで2000年代初めに生まれた子どもたちです。

研究では3歳のときのテレビ・動画の視聴時間を保護者にたずね、その後、5歳のときにADHDの症状を保護者が評価しました。

ADHDの症状は、不注意(集中が続かない、気が散りやすい)と多動・衝動性(落ち着かない、考える前に行動してしまう)という2つの面からなるもので、質問票(SDQ)の下位尺度を使って点数化されました。

視聴時間は「まったく見ない」「1時間まで」「1〜3時間」「3時間を超える」という4つのカテゴリーに分けられました。

子どもの数はとても多く、統計的に信頼できる分析を行うのに十分な規模でした。

ただし、このような調査には「たくさんの要因が影響してしまう」という問題があります。

たとえば、親の教育歴や収入、子どもの生まれたときの体重、家庭でのかかわり方、親のメンタルヘルスなどが、子どものテレビ視聴時間とADHD症状の両方に影響している可能性があります。

これを「交絡(こうらく)」と呼びます。

この研究では、そうした影響をできるだけ取り除くために「逆確率重み付け(IPTW)」という統計的手法が使われました。

これは、似た条件の子ども同士を比較するようにデータを調整して、「もしこの子が違う視聴時間のグループにいたら」という仮想的な比較を可能にする方法です。

結果として、最も症状が低かったのは「1〜3時間」のグループでした。

それに比べて、「3時間を超える」グループではADHD症状の点数が高くなる傾向が見られました。

また意外なことに「まったく見ない」グループも症状が高くなる傾向が示されました。

ただし、この「まったく見ない」ことと症状の高さとの関係については注意が必要です。

研究チームは確認のために「ネガティブ・アウトカム・コントロール」という方法を用いました。

これは、テレビ視聴時間とは直接関係しないはずの指標(今回は「向社会性」、つまり思いやりや助け合いの傾向)を使って、同じように分析する方法です。

もしADHD症状だけに特有の影響があるのなら、向社会性では同じパターンは出ないはずです。

しかし実際には「まったく見ない」グループでは向社会性も低くなる傾向が見られました。

つまり、ADHD症状との関連は「本当にテレビを見ないことの影響」というより、もともとの子どもの特性や家庭の背景といった別の要因が反映されている可能性が高いと考えられます。

一方で「3時間を超える」場合の影響は、向社会性では再現されませんでした。

したがって、こちらはADHD症状に特有の関連として信頼性が高いと考えられます。

効果の大きさは小さいものでしたが、確かに存在しました。

具体的には、ADHD症状の平均スコアは0から10点の範囲で表されますが、「1〜3時間」と比べた「3時間超」の差は0.35点ほどでした。

小さい数字ではありますが、公衆衛生の観点からは意味を持つ可能性があります。

研究チームは、世界保健機関(WHO)が推奨している「3〜4歳児のスクリーン時間は1日60分以内」といったガイドラインとも照らし合わせ、この結果は国際的な勧告とも整合していると述べています。

研究の強みは、全国規模の代表性を持つ大きなサンプルを使い、因果関係を推測するための高度な統計的方法を用いたことです。

さらに「ネガティブ・アウトカム・コントロール」を取り入れた点も、観察研究でありがちなバイアスを見抜く工夫として重要です。

一方で限界もあります。テレビや動画の「内容」や「見方」(テンポが速い番組なのか、教育的なものなのか、寝る前に見ているのかなど)は考慮されていません。視聴時間の測定も保護者の回答に頼っており、正確さに限界があります。また、ADHD症状そのものがすでに3歳時点で始まっていた可能性も完全には排除できません。

それでも、この研究が示したことは大切です。

幼児期に3時間を超えて長時間テレビや動画を見ることは、その後のADHD症状の高さとつながっている可能性があるということ。

そして「まったく見ない」ことの影響については、単純な因果関係ではなく、背景にある家庭環境や子どもの特性を丁寧に見ていく必要があるということです。

家庭や支援の現場では、この結果を「絶対に見せないほうがいい」「必ず見せなければならない」といった極端な方向に使うのではなく、あくまで「長時間の視聴を避けることが望ましい」という一つの科学的な根拠として参考にできるでしょう。

そして「なぜ見ないのか」「なぜ長時間見てしまうのか」という、その子どもや家庭の背景にある要因に目を向けることが、より重要なのかもしれません。

研究チームは、今後は「長時間の視聴を減らす介入を実際に試す研究」が必要だとしています。

実験的に時間を減らすことで症状にどのような変化が見られるのかを調べることで、この関連が本当に因果関係なのかをより明確にできると考えられます。

今回の研究は、「どれくらい見せるのがいいのか」というシンプルな問いに対して、「少なくとも過剰な視聴はリスクとなり得る」「まったく見せないことの意味はもっと複雑」という答えを示しました。

日常生活で子どもに動画をどれくらい見せるか悩むとき、この研究の知見は一つの道しるべとなるでしょう。

(出典:BMC Pediatrics DOI: 10.1186/s12887-025-05973-2)(画像:たーとるうぃず)

「見過ぎ」は、そうだろうとして、

「見ない」も、ADHDの症状に関連とのこと。

そして「なぜ見ないのか」「なぜ長時間見てしまうのか」という、その子どもや家庭の背景にある要因に目を向けることが、より重要だと。

そのとおりですね。

(チャーリー)