この記事が含む Q&A

- ADHDの子どもはエビングハウス錯視でだまされにくい傾向があると言えますか?

- はい、周囲の影響を受けにくく、対象の大きさを正しく判断しやすい傾向が示されました。

- ADHDの子どもはミュラー=リヤー錯視でだまされやすいのですか?

- はい、この錯視ではADHDの子どもが影響を強く受けやすい傾向が見られました。

- 年齢によって差はありますか?

- はい、年齢が上がる10代になると群間の差が消える傾向があり、統合処理の発達が影響している可能性が示唆されました。

私たちは目で見ていると思っている世界を、実際には脳で「解釈」しています。

同じ形でも、大きく見えたり小さく見えたり。止まっているのに動いて見えたり。

そうした「錯覚(イリュージョン)」は、人間の知覚の仕組みを映す鏡のようなものです。

メキシコの国立自治大学(Universidad Nacional Autónoma de México)などの研究チームは、注意欠如・多動症(ADHD)の子どもと10代が、どのように視覚の錯覚を体験しているのかを詳しく調べました。

その結果、ADHDのある子どもたちは、いくつかの錯覚では強く、別の錯覚では弱く反応するという、繊細で興味深い傾向を示しました。

それは、ADHDの脳が「見え方」そのものの段階で少し違っていることを示すかもしれません。

研究チームは、メキシコシティの児童精神科病院に通うADHDの子どもと10代あわせて112名と、同じ年齢・性別の典型発達の子ども112名を比較しました。

年齢は6歳から16歳。全員が通常または矯正視力をもち、知能指数は80以上。

ADHD群は少なくとも3か月間、薬を服用していない状態で検査を受けました。

比較のための対照群は、メキシコシティ周辺の公立・私立学校の児童生徒から選ばれ、精神的な問題がないことを確認する質問票(SDQ)でスクリーニングされました。

実験で使われたのは、5種類の有名な錯覚です。

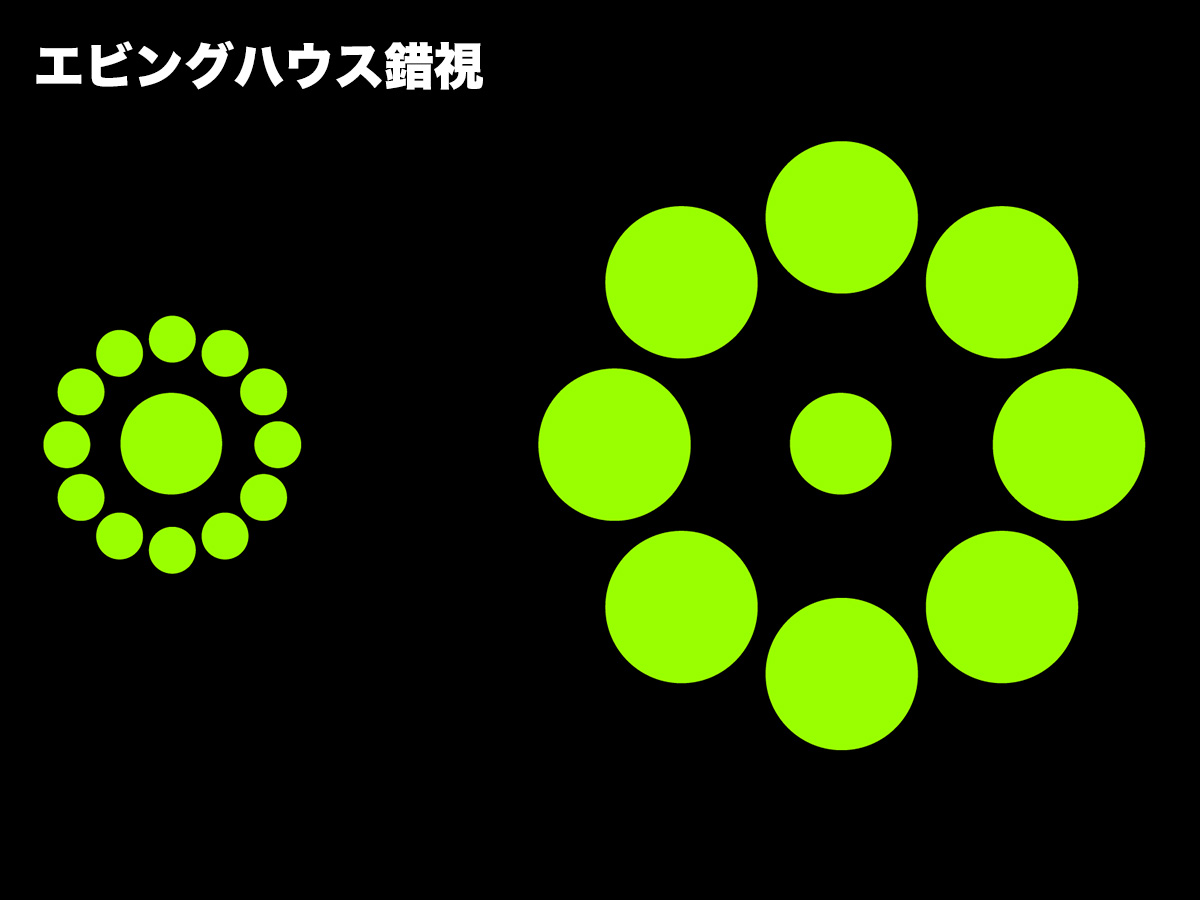

ひとつは「エビングハウス錯視」。大小の円に囲まれた中央の円の大きさが、周囲の影響で違って見えるものです。

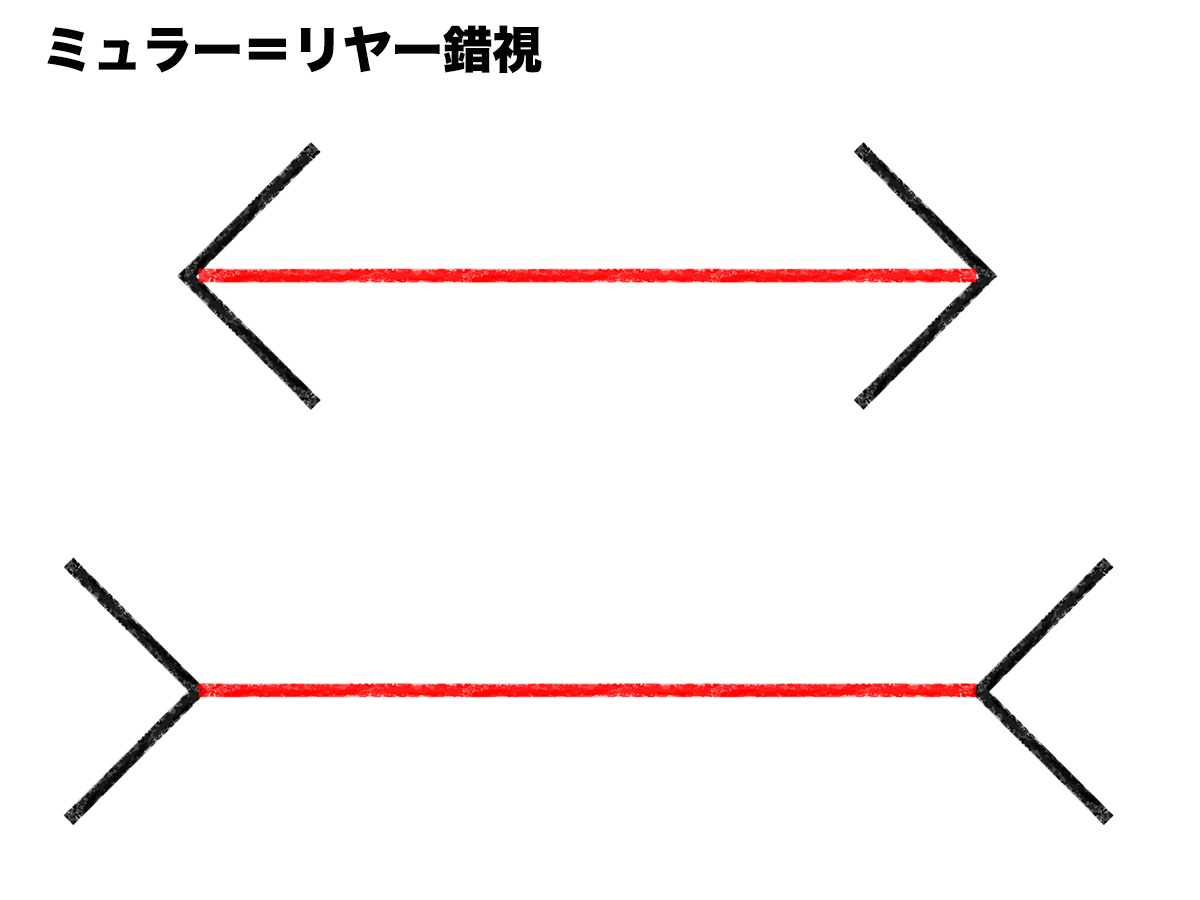

もうひとつは「ミュラー=リヤー錯視」。矢印の向きによって線の長さが変わって見える錯覚です。

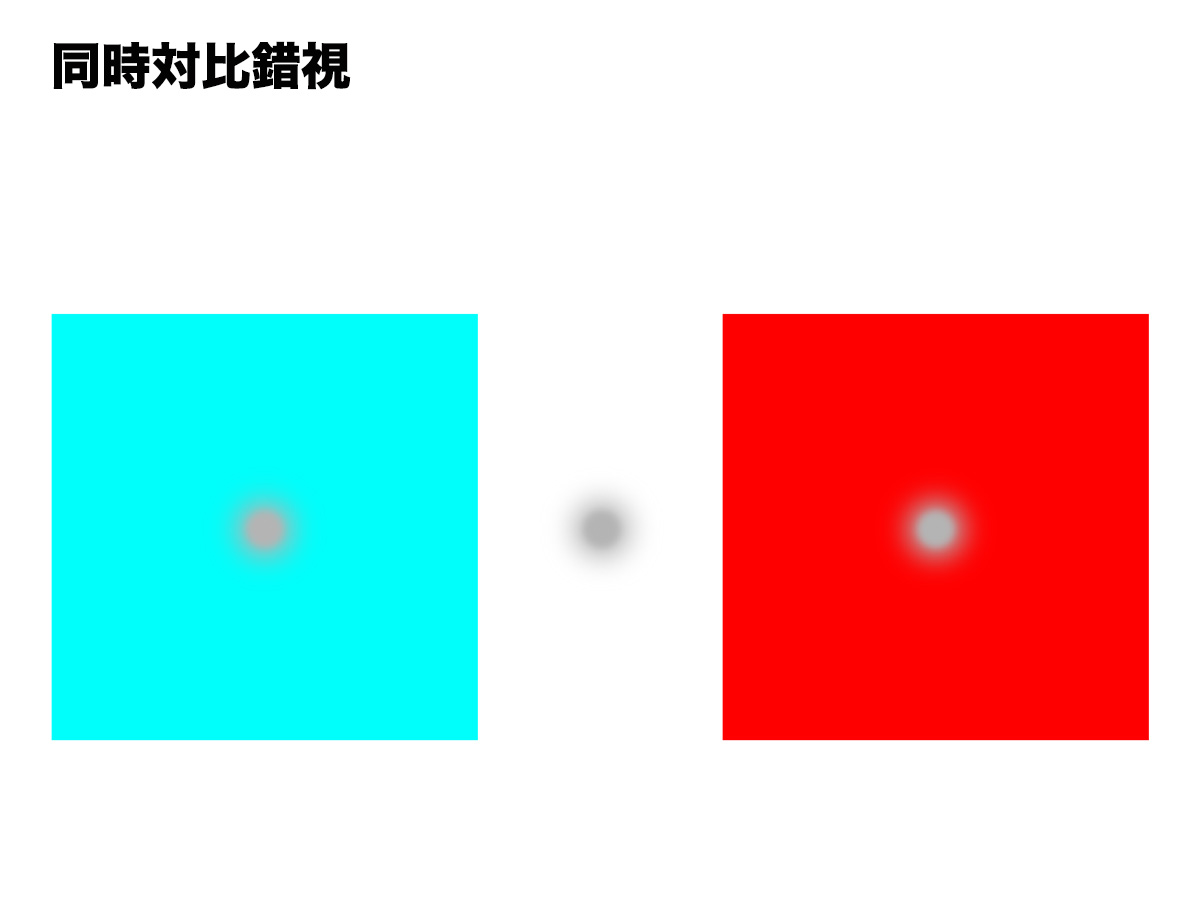

ほかに、背景の明るさによって灰色の濃さが違って見える「同時対比錯視」、

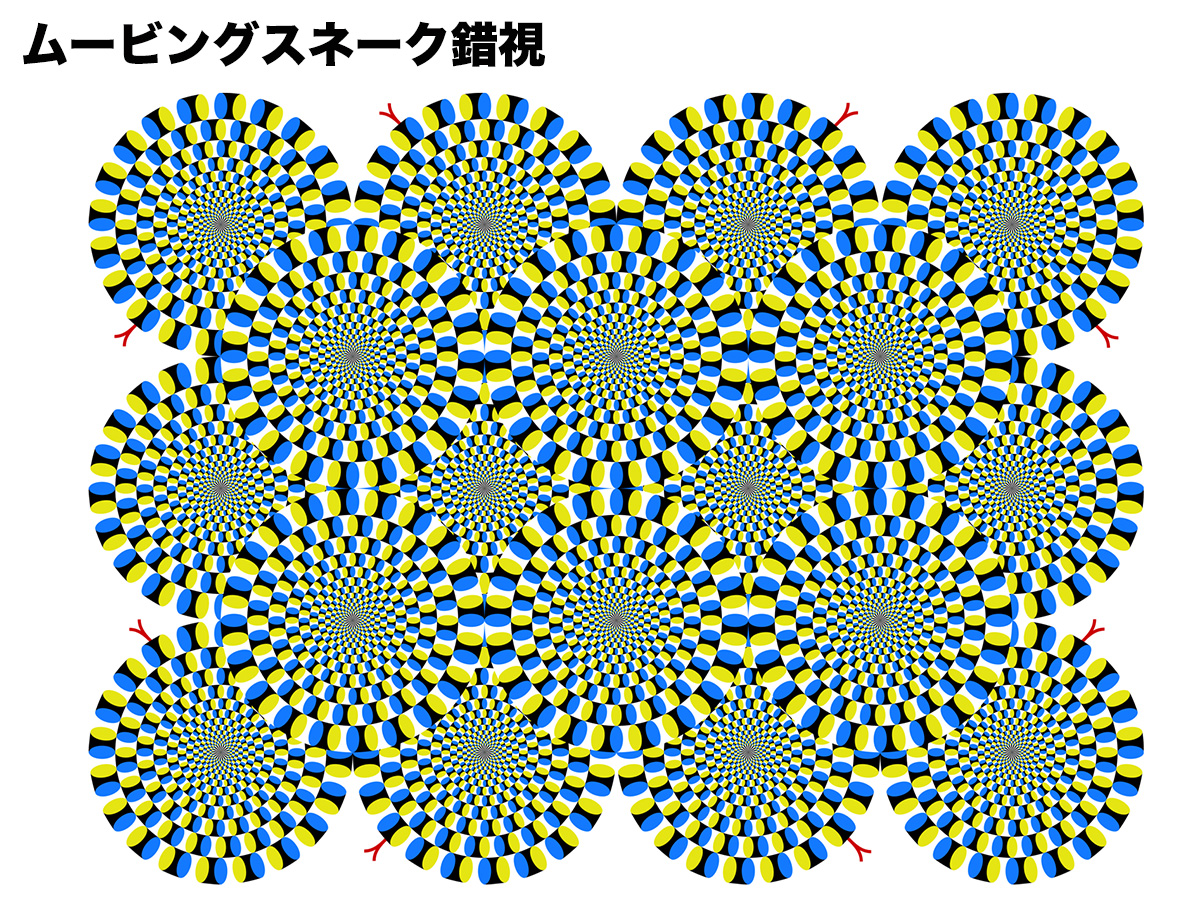

止まっているのに動いて見える「ムービングスネーク錯視」、

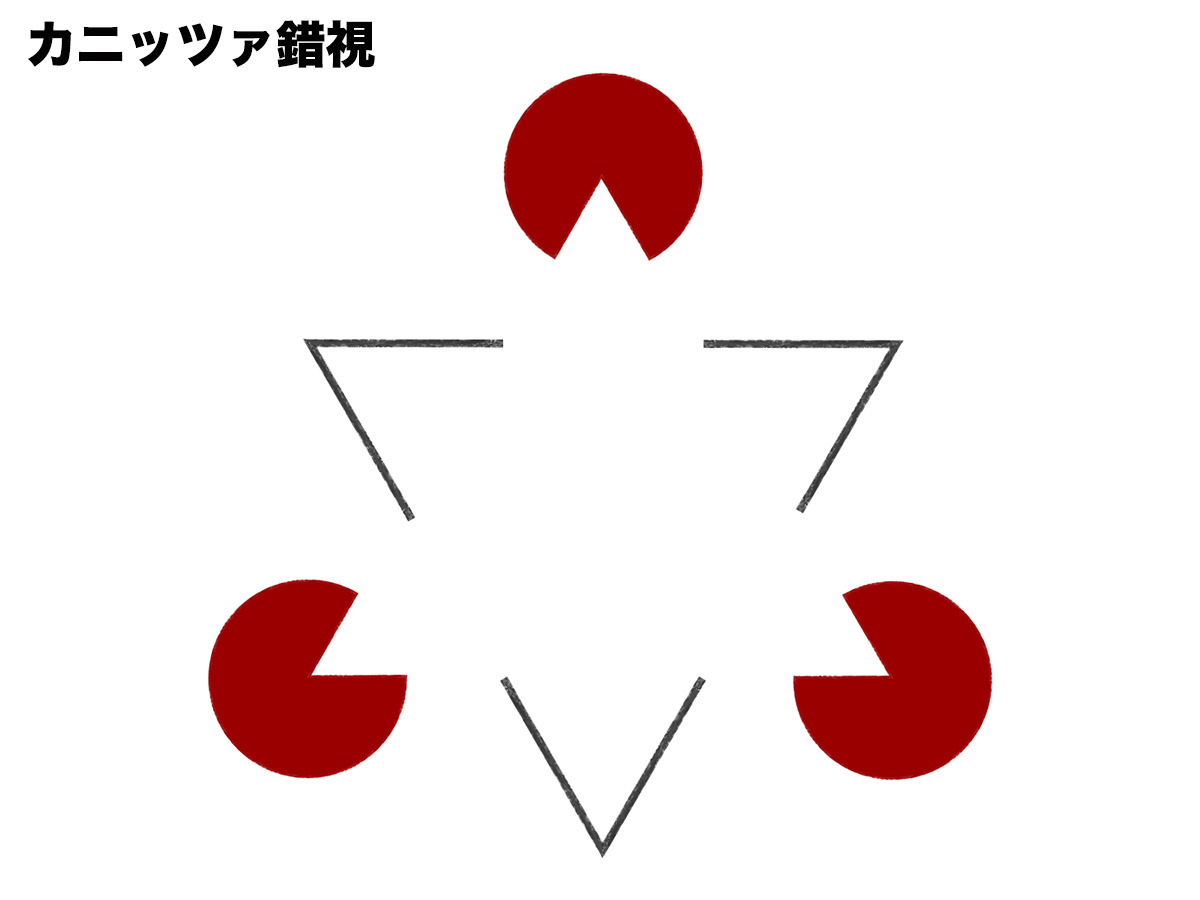

そして実際には存在しない線が浮かび上がる「カニッツァ錯視」がありました。

参加者は、これらの錯覚をもとに作られた103組の画像を見て、2つの絵のどちらが大きいか、明るいかなどを選びました。

すべての課題はパソコン上で行われ、回答はマウスで選択します。

研究ではさらに、視線追跡装置(アイトラッカー)を使って、画面から目を離す時間も測定しました。

これにより、注意の持続に差があるかどうかも同時に確認したのです。

結果は驚くほど細やかでした。

まず、エビングハウス錯視では、ADHDの子どもたちは「だまされにくい」傾向を示しました。

つまり、周囲の円の影響を受けにくく、正しく大きさを判断できたのです。

一方で、ミュラー=リヤー錯視では逆に「だまされやすい」傾向が見られました。

この錯覚では、線の両端の矢印が向く方向によって長さの見え方が変わりますが、ADHDの子どもたちはその影響をより強く受けていました。

同じ「幾何学的錯覚」でも、タイプによって反応が異なるのです。

そして、カニッツァ錯視では、ADHDの子どもは「四角が見えた」と答える割合が低く、典型発達の子どもよりもその錯覚を感じにくい傾向がありました。

いっぽう、明暗を利用した同時対比錯視や動いて見えるムービングスネーク錯視では、ADHD群と対照群のあいだに差はありませんでした。

全体として、ADHDの子どもたちはいくつかの錯覚に対しては感受性が高く、別のものでは低い。

つまり、視覚情報を「文脈全体として捉える力(グローバル処理)」と「部分的に捉える力(ローカル処理)」のバランスが、一般的な発達とは少し違っている可能性があるのです。

これらの結果は、単に「見え方の違い」を超えた意味をもちます。

エビングハウスやミュラー=リヤーのような錯覚は、脳が過去の経験や文脈をもとに世界を予測しながら見る「トップダウン処理」を反映しています。

この処理がうまく働かないと、形の文脈的な補正がずれてしまう。

ADHDの子どもたちが示した「錯覚の違い」は、そのトップダウン処理のわずかなずれ、つまり「全体的な統合」の微妙な遅れを表している可能性があります。

研究チームはまた、反応時間にも注目しました。

錯覚が生じる条件のとき、人は一般に早く答える傾向があります。これは「錯覚を感じて即座に判断する」ためと考えられます。

今回の実験でも、ADHD群と対照群のあいだに反応時間の大きな差は見られませんでしたが、全員が錯覚条件ではやや速く答える傾向を示しました。

つまり、ADHDの子どもたちも錯覚そのものを感じ取ってはいるのです。

違いが現れたのは、「どの錯覚で」「どのように」だまされるかという、より精密な知覚のパターンにありました。

また、アイトラッカーによる分析では、ADHD群と対照群のあいだに「画面から目を離す時間」の差は見られませんでした。

これは、ADHDの子どもたちも課題中の集中度は同程度に保っていたことを意味します。

したがって、今回の結果は注意力の持続の問題ではなく、知覚の仕組みそのものに関わる差を示していると考えられます。

研究チームは、こうした微細な差を神経科学の視点からも説明しています。

脳の後部にある視覚野(V1〜V5)の構造や厚みは、錯覚の強さと関連することが知られています。

たとえば、一次視覚野(V1)が小さい人ほど、錯覚を強く感じやすいという報告があります。

ADHDの脳では、この視覚野の灰白質や白質の体積が少ないことが確認されており、今回の結果とも符合します。

つまり、ADHDの人たちは、視覚情報を統合する神経ネットワークの働き方が少し異なっているのかもしれません。

この研究で使われた錯覚は、それぞれ異なる神経経路を利用しています。

そのため、複数の錯覚を同時に比較することは、どの経路がどのように発達しているかを知るうえで有効です。

研究チームは、「錯覚テストのような簡単で非侵襲的な方法が、発達の特徴を知るための行動指標として使える」と指摘しています。

実際、こうしたテストは子どもにも負担が少なく、遊びに近い形で脳の発達の特徴を測ることができます。

興味深いことに、今回の結果では年齢の影響も見られました。

子どもでは錯覚の違いが顕著でしたが、10代になると群間の差は消えていきました。

これは、思春期にかけて脳の統合処理が発達し、ADHDのある子どもたちでも視覚的な統合能力が追いついてくる可能性を示します。

脳の成熟過程が錯覚の感じ方に反映されているのです。

研究チームは、ADHDの人たちの知覚の違いを「欠陥」としてではなく、「脳の情報処理の別のかたち」として捉えるべきだと述べています。

錯覚への感受性の違いは、彼らが世界をどのように感じ取っているかの「手がかり」です。

たとえば、エビングハウス錯視にだまされにくいということは、周囲の文脈よりも対象そのものを正確に見る傾向を意味します。

それはある種の「分析的な視点」としての強みとも言えます。

一方で、ミュラー=リヤー錯視にだまされやすい傾向は、空間の奥行きや方向感覚を利用する認知の過程で、異なる戦略をとっていることを示しているのかもしれません。

視覚錯覚の研究は、神経発達症の理解に新しい道を開く可能性があります。

これまでADHDの研究は主に注意や行動の側面から行われてきましたが、「どのように世界を見ているか」という感覚の次元からの理解は、まだ始まったばかりです。

錯覚という身近で楽しい現象が、脳の複雑な働きとつながっている。

そのことを改めて示したのが今回の研究でした。

研究チームは、「錯覚への反応の違いはわずかだが意味が大きい」と結論づけています。

小さな知覚の差が、学習や社会生活での体験に影響を与えている可能性もあるからです。

今後は、錯覚テストを通じて、ADHDやその他の発達特性を早期に見つける手がかりを探る研究が進むと期待されます。

(出典:Journal of Attention Disorders DOI:10.1177/10870547251369665)(画像:NTTイリュージョンフォーラム 立命館大学 北岡明佳の錯視のページ)

錯視は面白いですよね。大好きです。

そして、やはり違いが見られたと。

「どのように世界を見ているか」

を考えさせてくれます。

(チャーリー)