この記事が含む Q&A

- 自閉症の子どもが算数を学ぶ際、どのような学習法が効果的とされていますか?

- 視覚的に整理する方法で、絵や図を使い「増える・減る」といった関係を線や枠で示すことが効果的です。

- ペテルの学習で「絵を描くこと」はどんな役割を果たしましたか?

- 絵を用いて考えを整理・理解・説明する手段となり、考える力を支える基盤になりました。

- 教育現場における重要な教訓は何ですか?

- 一人ひとりに合わせた柔軟な教え方と、言葉・絵・数の間を自由に行き来できる支援が鍵で、視覚支援は誤解を減らす助けになります。

子どもが算数の問題を解くとき、そこにあるのは単なる数字の計算ではありません。

言葉を読み、場面を思い浮かべ、登場するものの関係をつかんで、そこから式を考えます。

自閉症のある子どもにとって、この流れはとくに難しいことがあります。

言葉の意味をとらえること、場面の変化を理解すること、そしてそれを数の関係に置き換えること。

それぞれの段階で小さな壁があり、つまずくと答えまでたどり着けません。

スペインのカンタブリア大学の研究チームは、そんなひとりの少年の学びの過程を2年間にわたってていねいに追いました。

少年の名前はペテル(仮名)。

重度の自閉症と知的障害をもち、特別支援学校で学んでいました。

研究の目的は、ペテルがどのようにして「数えること」から「考えて解くこと」へ進んでいったのかを明らかにすることでした。

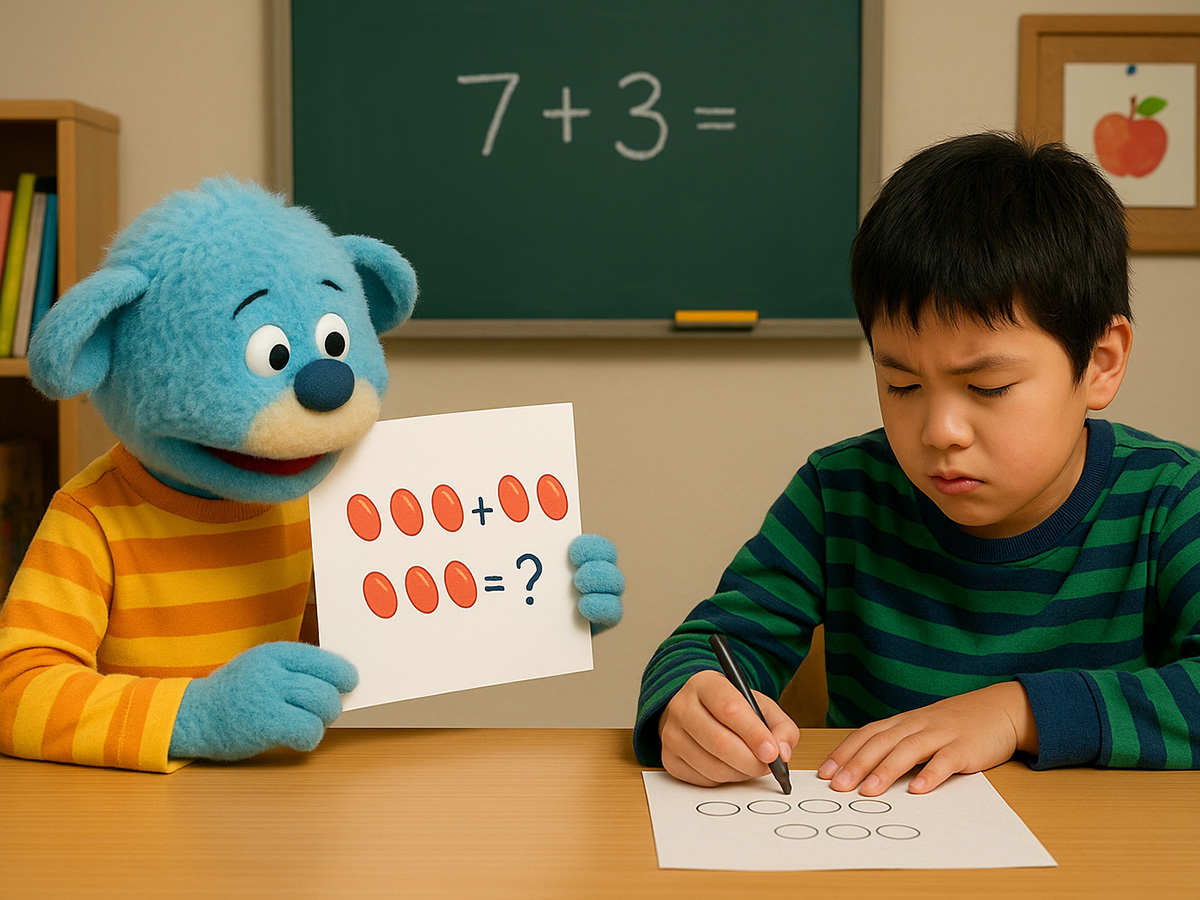

13歳9か月のとき、ペテルは最初の学習に参加しました。

テーマは「たし算」と「ひき算」の文章題。

たとえば「マリアは7個のキャンディーを持っていました。

3個もらいました。いま何個ありますか?」のような問題です。

はじめのうち、ペテルはこうした問題を読むと、まず紙に丸を描いて数えていました。

7個の丸を描き、そこに3個足して、全部を数えます。

あるいは、丸を消して減らすこともありました。

しかし、問題の言葉の中に「ふえる」「へる」といった言葉が出てくると、意味を取り違えてしまうことがよくありました。

「なくす」と書いてあるのに、たし算をしてしまう。

「もらう」とあるのに、ひき算をしてしまう。

そうした混乱が続いていたのです。

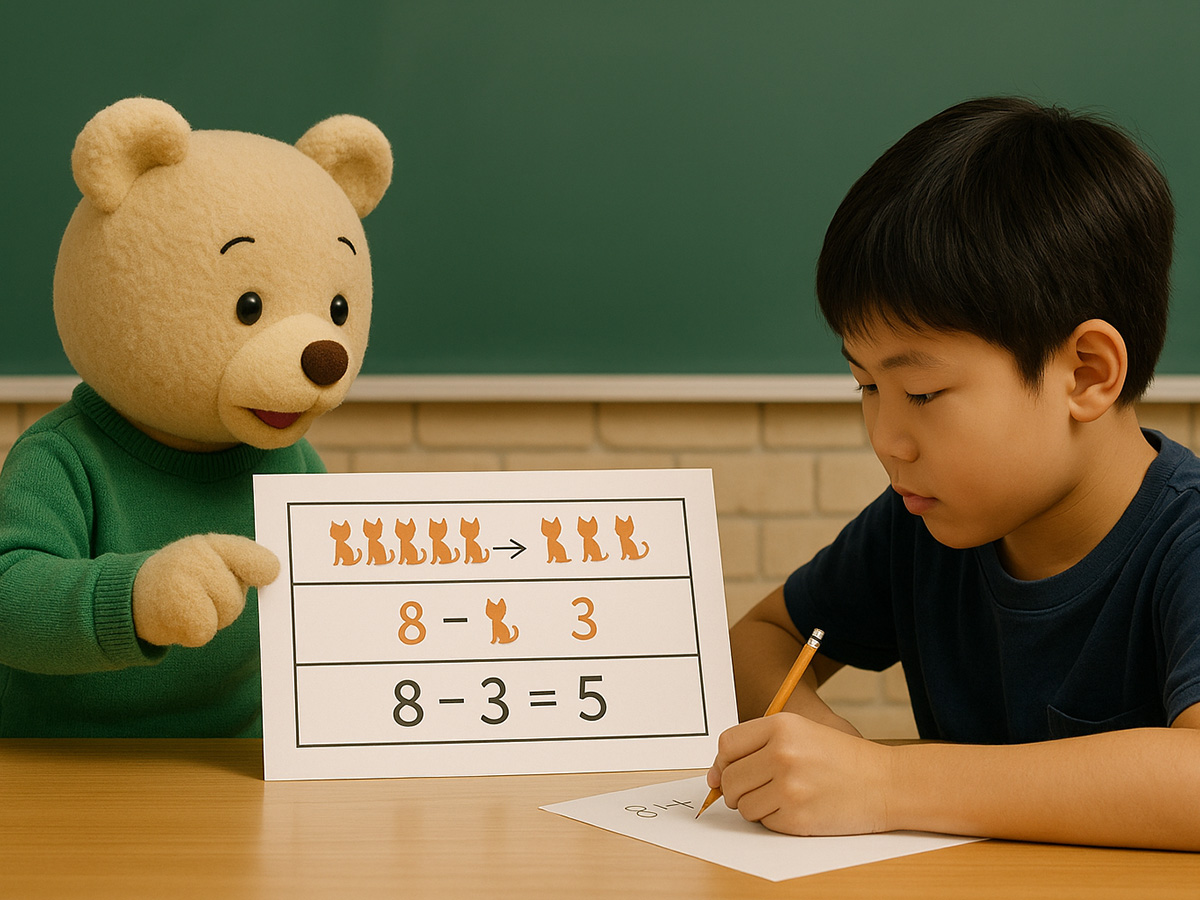

研究者たちは、ペテルに「ことばの意味を見える形で整理する」学び方を用意しました。

問題文の中で大切な動きを線で示し、「増える話か」「減る話か」を区別します。

そして、はじめの数・変わった数・結果の数を三つの枠に書き分けるようにしました。

たとえば「8匹の猫がいました。3匹がいなくなりました。いま何匹いますか?」なら、

「最初の数=8」「変化=3減る」「いま=?」というように整理します。

この方法を続けるうちに、ペテルは少しずつ「どんな式にすればよいか」を自分で決められるようになっていきました。

最初は絵や丸を使って数えていたのが、次第に「8−3=5」と書いて答えを出せるようになったのです。

さらに、学んだことを別の場面にも応用できるようになりました。

「10人の子どもがいました。4人来て、3人帰りました。いま何人ですか?」といった二段階の問題も、自分で整理して解くことができました。

授業が終わって8週間たってから行った確認でも、正確に解けていました。

ペテルの正答率は、最初のころの35%から72%に上がり、最終的には100%に達しました。

それは、ただ計算が速くなったということではありません。

「問題をどう考えればいいか」がわかるようになったということでした。

14歳10か月になると、次の段階の学習が始まりました。

こんどは「かけ算」と「わり算」です。

新しい授業では、「数の関係を図にして考える」ことを中心にしました。

たとえば「4つの袋に、それぞれ3個ずつキャンディーが入っています。ぜんぶで何個ですか?」という問題があります。

このときは、1袋の中にあるキャンディーの数が「3」、袋の数が「4」、そして全部の数が「12」という関係になります。

つまり、「1袋に入っている数 × 袋の数 = 全体の数」です。

ペテルは最初、このような関係を丸や線を使って図に描きました。

3個のキャンディーをひと組として、それを4組並べます。

すると、「3が1つぶん」「4がいくつぶん」「12がぜんぶ」という考え方が自然に見えてきます。

このようにして、単に計算するだけでなく、「それぞれの数が何を表しているか」を理解していきました。

わり算のときは、関係が反対になります。

たとえば「18個のキャンディーを3袋に分けると、1袋にいくつ入りますか?」という問題では、

「ぜんぶの数 ÷ 袋の数 = 1袋あたりの数」となります。

ペテルは当初、この二つの関係をよく混同していました。

どちらの問題も「3」と「18」と「?」が出てくるため、違いがわかりにくかったのです。

そのため、「18を3倍して54」としてしまうなど、かけ算のように考えることがありました。

しかし、教師が図を使って「これは“増やす話”ではなく、“分ける話”だよ」と示すと、

ペテルは次第に、「1つぶんを求めるときは分ける」「ぜんぶを求めるときはくり返す」という区別ができるようになりました。

この授業では、先生が最初に見本を見せ、次に一緒に解き、最後にペテルが一人で挑戦しました。

その流れの中で、彼はしだいに自分のやり方を身につけていきました。

授業を重ねるうちに、ペテルは自分から図を描くようになり、

答えを出すだけでなく、「どう考えたか」を絵と式で説明するようになりました。

かけ算とわり算の問題では、最初25%しか正解できませんでしたが、

授業を始めて2回目には75%、その後はほとんどすべての問題を正確に解くようになりました。

そして、授業が終わって5週間たっても、その力を保っていました。

ペテルの学びで特徴的だったのは、「どんなときも絵を描いて考えた」ことでした。

たし算でも、かけ算でも、彼は必ず図を描いて頭の中を整理していました。

丸や四角で人数やものの関係を表し、問題の中の「関係」を見つけていったのです。

研究者たちは、この習慣を「後戻り」ではなく、ペテルにとっての「安心できる考え方」だと捉えました。

彼にとって、絵を描くことは単なる補助ではなく、「考えることそのもの」だったのです。

この姿勢は、自閉症のある人にしばしば見られる「視覚的に考える力」の一例でもありました。

頭の中で数や言葉を並べるよりも、形や図で整理することで、ペテルは世界を理解していました。

研究を行ったチームは、ペテルの成長から次の三つのことを強調しています。

ひとつ目は、「見える形で考える方法が、自閉症の子どもにとって大きな助けになる」ということです。

文章題を読んで理解するのが難しくても、絵や図を使えば「何が起きているか」を整理できます。

視覚的な支援があると、言葉の混乱が減り、考えを落ち着けることができます。

ふたつ目は、「一人ひとりに合わせた柔軟な教え方が欠かせない」ということです。

ペテルの授業では、教師が毎回、前回の様子をもとに教材を少しずつ調整していました。

集中が切れそうなときは短く区切り、難しい語は説明を加え、絵や具体物を使って補いました。

決まった型を押しつけるのではなく、彼の理解のペースに寄り添うことが学びを支えました。

三つ目は、「言葉・絵・数の間を自由に行き来できること」が学びを深めるということです。

ペテルは、絵を描いて状況を理解し、そこから数を選び、式に変えていきました。

この往復の中で、算数が「ただの計算」から「意味のある考え」へと変わっていったのです。

この研究は、ひとりの生徒の事例ではありますが、その中には大きな示唆が込められています。

自閉症のある子どもにとって、算数を学ぶことは単なる知識の習得ではなく、「世界を理解する方法を探すこと」でもあります。

大切なのは、教える側がその子の感じ方や考え方を理解し、そこから橋をかけるように支援することです。

ペテルは、数をかぞえることで世界とつながり、

絵を描くことで思考を整理し、

式を書くことで、自分の理解を人と共有できるようになりました。

彼の学びの道のりは、障害の有無をこえて、子どもが「自分の頭で考えることの喜び」を取り戻していく過程でもありました。

この研究は、ひとりの少年の努力の記録であると同時に、

「考える力をどう育てるか」という教育の根本を静かに問いかけています。

(出典:education sciences DOI:10.3390/educsci15101359 )(画像:たーとるうぃず)

視覚からのほうが理解しやすい、絵や写真で伝えた方がわかる。

まさに、そんなことを証明している研究ですね

(チャーリー)