この記事が含む Q&A

- 自閉傾向が強い人は学習の更新が遅いという仮説は一般の大人の集団で支持されましたか?

- いいえ、更新の遅さは一般集団では示されず、更新そのものの遅さではなく変化時の戦略の違いが重要として報告されました。

- 自閉傾向が強い人は変化に直面したとき、速さより正確さを重視する傾向があるとされていますが、これはどんな意味ですか?

- 変化時に習慣的な速さより正確さを重視する戦略へシフトする傾向が見られました。

- この研究にはどんな限界がありますか?

- オンラインで募集した一般成人で臨床診断者を対象とせず、脳活動は直接測定していません。

人がまわりの世界をどう予測しているかということは、学習や意思決定にとってとても重要です。

たとえば、信号が青になれば車は進む、赤になれば止まるといった経験を繰り返すうちに、次に起こることを自然に予測するようになります。

こうした「予測する力」は、日常生活のあらゆる場面に関わっています。

そして、その予測がはずれたときにどのように行動を変えるか、つまり「更新する力」もまた大切です。

これまでの研究では、自閉スペクトラム症の人たちについて「予測の更新がゆっくりである」という仮説が出されてきました。

つまり、一度身につけたパターンをなかなか修正できないのではないか、という考えです。

しかし、今回紹介する研究は、その仮説を一般の大人に広くあてはめて検証しようとしたものです。

自閉症の診断がある人だけでなく、一般の人の中でも「自閉傾向」が強い人と弱い人を比べて調べました。

研究を行ったのは、ハンガリーのブダペスト大学を中心としたチームです。

彼らはインターネットを通じて296人の大人を集めました。参加者は、平均すると30代で、性別や背景はさまざまでした。

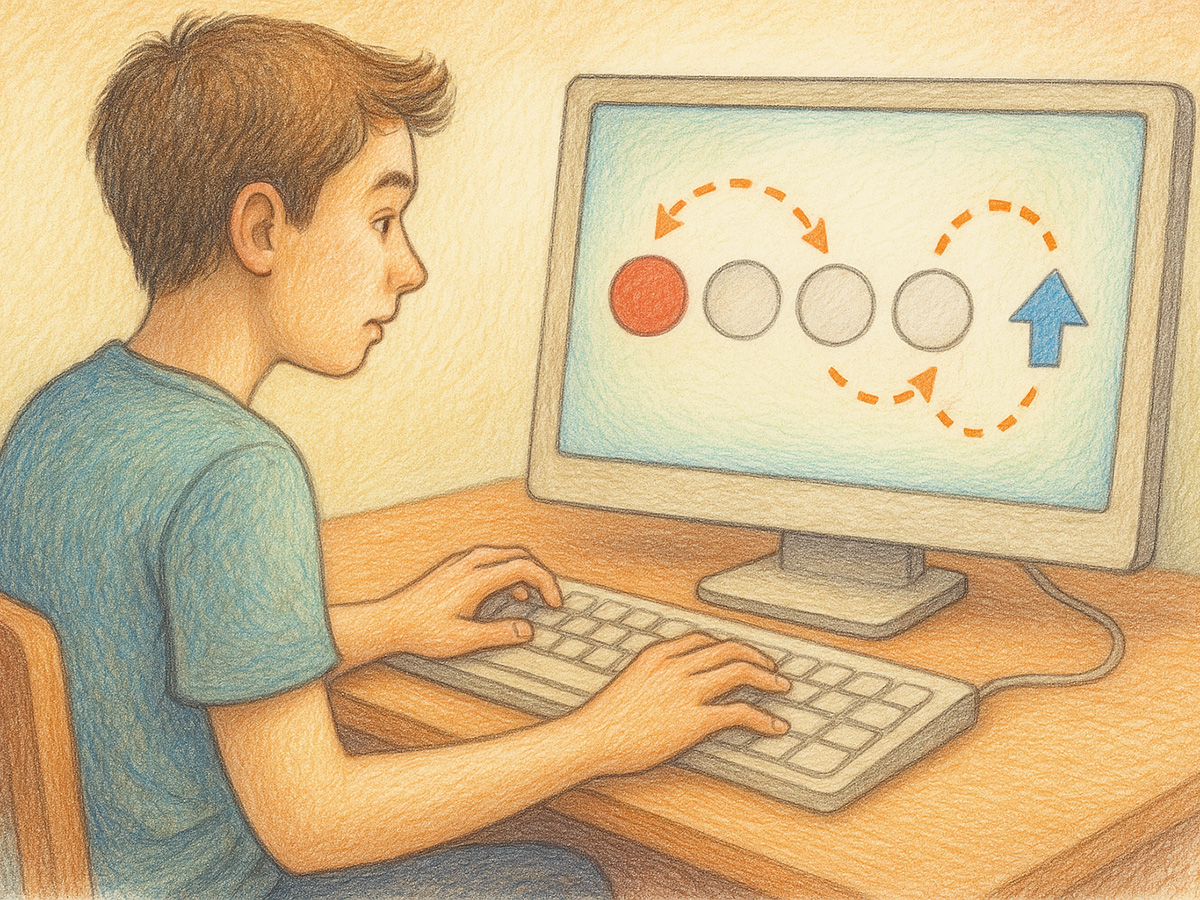

実験で使われたのは「ASRT課題」と呼ばれるコンピュータ上の反応テストです。

画面にマークが次々と現れ、参加者はキーボードでできるだけ早く、そして正確に対応します。

この課題の特徴は、出てくる順番に隠れた規則があることです。

たとえば、「左・右・上・右」といった並びが、繰り返し出てきます。

人は繰り返し体験するうちに無意識にこの規則を学び、次に出る場所を予測するようになります。

これが「統計学習」と呼ばれるものです。

研究チームは、このASRT課題の途中でルールを変える操作を入れました。

つまり、参加者が覚えたはずの規則を突然くずし、新しいパターンを導入しました。

こうすることで、人がどのように「予測を更新するか」を観察できます。

もうひとつ重要な考え方として、「スピードと正確さのトレードオフ(SAT)」というものがあります。

これは、人が速さを優先すると正確さが下がり、正確さを優先すると速さが下がる、という関係です。

たとえば、急いでタイピングするとミスが増えるけれど、ゆっくり打てば間違いは減る、というようなことです。

研究者たちは、参加者の「自閉傾向」を、広く使われているアンケート式のテストで測定しました。

そして、自閉傾向の強さと、統計学習や予測の更新、それからスピードと正確さのバランスの取り方との関係を分析しました。

結果はどうだったのでしょうか。

まず、自閉傾向が強い人ほど統計学習が遅いとか、予測の更新が遅いということは見られませんでした。

つまり「自閉傾向があると学習の更新が苦手」という仮説は、一般の人の集団では支持されなかったのです。

しかし、ひとつだけ大きな違いが見つかりました。

それはスピードと正確さのバランスのとり方です。自閉傾向が強い人は、規則が変わったあとに「速さだけを優先する」という姿勢が弱まる傾向を示しました。

言い換えれば、変化に直面したときに、むしろ「正確さを重視する」方向へシフトしたのです。

これはどう解釈できるのでしょうか。

研究者たちはいくつかの可能性を指摘しています。

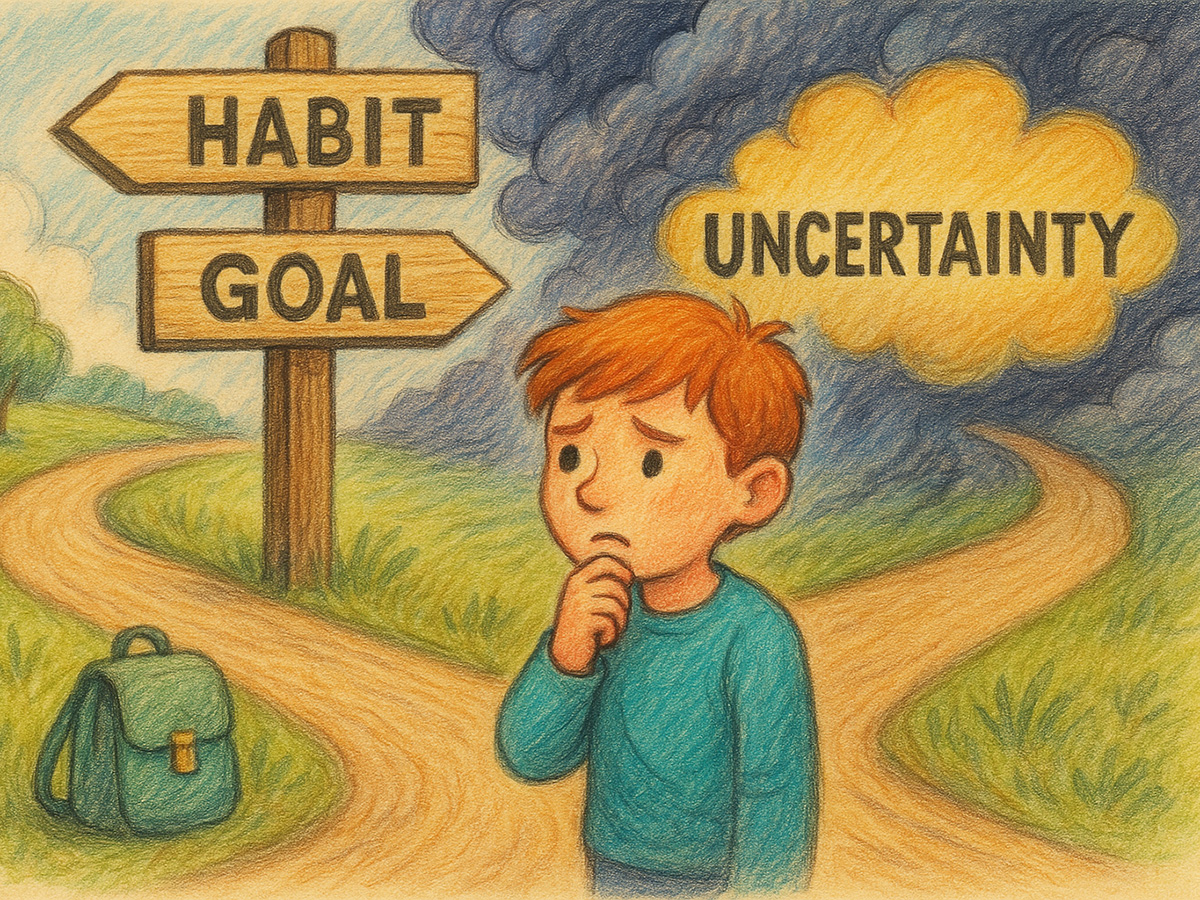

ひとつは「習慣に頼るか、目標を意識するか」という切り替えの違いです。

規則が変わるとき、自閉傾向が強い人は習慣的に速く反応するよりも、目標を見直して慎重に進める傾向があるのかもしれません。

もうひとつは「環境の不安定さ(ボラティリティ)」をどう見積もるかという違いです。

自閉傾向が強い人は「状況が変わりやすい」と感じやすく、そのために速さより正確さを優先するのではないかという解釈です。

また、「間違えることを避けたい」という気持ちが強いために、より慎重になる可能性もあります。

この研究にはいくつかの限界もあります。

参加者はオンラインで集められた一般の大人であり、臨床的に自閉症と診断された人を対象にしたものではありません。

また、脳の活動を直接測ったわけではなく、行動データだけに基づいています。

そのため、この結果をそのまま自閉症の理解にあてはめることはできません。

ただし、「自閉傾向」という広い概念を通じて、人の学びや意思決定の多様性をとらえる手がかりにはなります。

この研究が示す大事な点は、「学びや更新の速度そのもの」ではなく、「変化に直面したときにどのような戦略をとるか」という部分で違いが出るということです。

自閉傾向の強い人は、変化の中でむしろ「慎重さ」を増す傾向を持つのかもしれません。

私たちが日常で出会う場面でも、こうした違いは表れることがあります。

たとえば、新しい環境やルールの変化に対して、ある人は「とにかく早く慣れよう」とするかもしれませんが、別の人は「間違えないように慎重に確認して進もう」とするかもしれません。

どちらが良い悪いではなく、異なる適応の形だといえます。

今回の研究は、統計学習というシンプルな課題を通じて、こうした違いをデータで示しました。

自閉傾向の有無や強さは、学習の基本的な能力を決定づけるものではありません。

ただ、その人が「速さと正確さのどちらを大事にするか」という姿勢には影響しているのです。

このような知見は、教育や支援の現場でも参考になります。

自閉傾向が強い人に対しては、ただ「早くできること」を求めるよりも、「正確さを重視して進めるスタイル」そのものを理解し、活かしていくことが大切かもしれません。

そうすることで、一人ひとりに合った学びやすい環境を整えることができるでしょう。

また、こうした研究は私たち自身の学び方を見直すきっかけにもなります。

誰にでも、速さを優先するときもあれば、慎重さを優先するときもあります。

そのバランスのとり方に「個性」があると考えれば、違いを否定するのではなく、お互いの強みとして活かす視点が生まれます。

研究者たちは、今後は自閉症と診断されている人を対象にした研究や、脳の活動を調べる方法と組み合わせた研究を進める必要があると述べています。

それによって、自閉症の理解や支援のあり方にさらに役立つ知見が得られる可能性があります。

この研究は、自閉傾向と学習の関係について、従来の仮説を検証した貴重な試みです。

そして、結果が示したのは「遅い更新」ではなく、「変化に直面したときの戦略の違い」でした。

人の多様性を理解するうえで、この視点は大切な手がかりとなるでしょう。

(出典:Nature scientific reports DOI: 10.1038/s41598-025-16138-7)(画像:たーとるうぃず)

「たとえば、新しい環境やルールの変化に対して、ある人は「とにかく早く慣れよう」とするかもしれませんが、別の人は「間違えないように慎重に確認して進もう」とするかもしれません。

どちらが良い悪いではなく、異なる適応の形だといえます。」

こうした違いがあるからこそ、人類は繁栄することができたのだと私は思います。

(チャーリー)