この記事が含む Q&A

- 自閉症の子どもたちもジェスチャーを理解できるのですか?

- 研究結果によれば、自閉症児はジェスチャーの理解力があり、適切な工夫次第で支援が可能です。

- どの年齢層の子どもたちがジェスチャーを理解しやすいですか?

- 年齢が上がるにつれ理解力が向上し、8歳頃にはほぼ満点に近くなります。

- 自閉症の子どもたちにジェスチャー理解を促すにはどのような工夫が有効ですか?

- 情報を順番に伝えることや語彙力を高める支援、ジェスチャーに注目する指導が効果的です。

人と人とが言葉を交わすとき、言葉だけでなく、自然と手や顔の動きも一緒に使っていることがあります。

たとえば、「あっちに行って」と言うときに指さしたり、「おはよう」と言いながら手を振ったり、「大きい」と言いながら両手を広げたりするような動きです。

こうした動きは「共発話ジェスチャー」と呼ばれ、言葉と一緒、あるいは言葉の代わりに使われることもある重要なコミュニケーション手段です。

このようなジェスチャーは、自閉症の子どもたちにとって、どのように理解されているのでしょうか。

今回の研究では、スイスのフリブール大学を中心とする国際研究チームが、自閉症の子どもたちがジェスチャーをどれくらい理解できているのかを調べました。

対象は3歳から12歳の子どもたちで、自閉症の子ども73人と、同じ年齢や知能レベル、文法理解力を持つ定型発達の子ども73人の比較です。

従来の研究では、自閉症の子どもたちはジェスチャーの「使い方(産出)」に課題があることは知られていました。

しかし、「理解力」についてはあまり研究されておらず、調査方法もさまざまで一貫した結果が出ていませんでした。

しかも、過去の研究の多くは、ジェスチャーだけを見せるような非現実的な課題が中心で、実際の会話や物語の中でどう理解されるかという視点が欠けていました。

今回の研究では、そうした課題を克服するために、より自然に近い状況を用意しました。

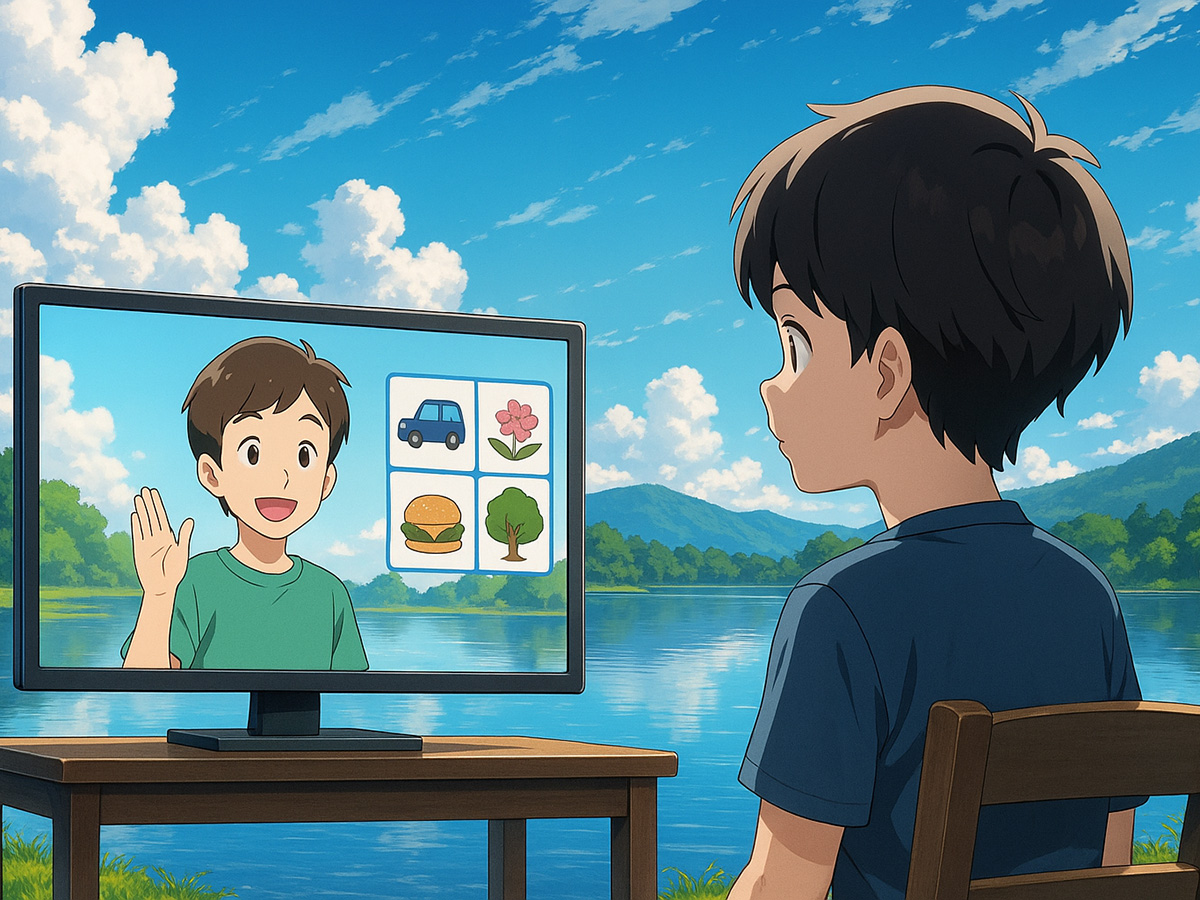

子どもたちは、あるキャラクターがテレビで流れる物語を理解するのを手伝うという形で課題に取り組みました。

映像の中では、話している人物が文の最後を言葉ではなくジェスチャーで表現し、その内容に合った画像を4つの選択肢の中から選ばせるという形式です。

つまり、言葉とジェスチャーの両方を順番に見聞きし、それを正しく組み合わせて意味を理解する必要がある課題です。

ここで使われたジェスチャーには3種類ありました。

1つ目は「デイクセィック・ジェスチャー」と呼ばれるもので、

指さしなどの位置や対象を示す動きです。

2つ目は「アイコニック・ジェスチャー」といい、物の形や動作をまねするような動き(たとえば、ボールを投げるしぐさなど)です。

3つ目は「コンベンショナル・ジェスチャー」で、「バイバイ」や「グッドサイン」のように、文化の中で意味が決まっている動作です。

結果として、すべての子どもたちは課題に対して全体的によく反応しており、とくに大きな困難が見られたわけではありませんでした。

ただし、自閉症の子どもたちは、定型発達の子どもたちよりもわずかに正答率が低く、この差は統計的に有意でした。

とはいえ、その差はわずか2%程度と小さく、実生活で大きな問題になるほどではありませんでした。

また、年齢が上がるにつれてジェスチャーの理解力も高まる傾向がありました。

およそ8歳ごろには、どの子どももほぼ満点に近い正解率を示しており、年齢と共に発達していく力であることが示されました。

興味深いのは、語彙力(知っている言葉の数や深さ)が高い子どもほど、ジェスチャーの理解もうまくできていたことです。

つまり、言葉の力とジェスチャーの理解には強い結びつきがあるということです。

この関係は、自閉症の子どもたちにも定型発達の子どもたちにも共通して見られました。

一方で、文法的な理解力や作業記憶の能力は、今回の課題にはあまり影響を与えていないことが分かりました。

さらに、どのようなタイプのジェスチャーがとくに難しかったかを詳しく分析したところ、特別な違いは見られませんでした。

ただし、間違った選択肢を選んだときに、自閉症の子どもたちは「言葉の意味に近いがジェスチャーとは合っていない画像(セマンティック・ディストラクター)」を選ぶ傾向が強く、とくにアイコニック・ジェスチャーの問題でそれが顕著でした。

これは、ジェスチャーの情報よりも言葉の情報に頼る傾向があることを示唆しています。

このような傾向は、これまでの研究でも報告されてきたもので、自閉症の子どもたちは言葉を中心に理解しようとする一方で、ジェスチャーの情報を活用するのがやや苦手であるという傾向があります。

たとえば、学校での発表や会話の中で、手振りを使って説明することが少ない、あるいは人のジェスチャーに注目しにくいというようなケースです。

また、自閉症の特性のひとつとして「同時に複数の感覚情報を処理するのが苦手」という傾向があります。

音と言葉、映像とジェスチャーなどを同時に処理するときに混乱が生じやすく、いわゆる感覚過敏や過負荷が起こることがあります。

しかし今回の研究では、言葉とジェスチャーを「同時に」ではなく「順番に」提示したため、そのような困難が軽減された可能性があると考えられています。

この点は非常に重要です。

なぜなら、実際の教育や支援の場面でも、ジェスチャーと話し言葉を少し時間差をつけて伝えることで、理解しやすくなる可能性があるからです。

こうした「順次的な提示」は、感覚の過負荷を防ぎ、自閉症の子どもたちが安心してコミュニケーションに参加できる助けとなります。

たとえば、言語発達の支援として使われている「キーワード・サイン(Keyword Signing)」という方法では、重要な言葉に手話のようなジェスチャーを添えて話すことで、理解を助けようとします。

ただし、これもジェスチャーを見る注意力が必要であるため、子どもの特性に合わせて、タイミングや方法を柔軟に調整することが大切です。

この研究の参加者は、スイス、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、カナダなどの6か国から集められました。

ほぼ半数が複数言語を話す子どもたちであり、言語の違いによる偏りが出ないように、課題は4か国語で同等に準備されました。

また、課題の前には、子どもがきちんとジェスチャーに注意を向けられているかを確認するための事前テストも行われ、その結果が一定以上であることが参加条件となっていました。

研究チームは、この成果をふまえ、今後の支援や教育の現場に次のような示唆を与えています。

まず、自閉症の子どもたちもジェスチャーを理解する力は持っており、適切な工夫をすれば十分にコミュニケーションに活かせるという点です。

そして、その工夫として、「情報を順番に提示する」「語彙力を高める支援をする」「ジェスチャーの使い方に注目する」といった具体的な方法が考えられます。

また、自閉症の子どもたちにとって、社会的な手がかりへの興味や注意が薄れがちであるという傾向がありますが、それが必ずしも「能力の欠如」ではないという点にも注目が必要です。

多くの場合、環境の工夫や提示の仕方ひとつで、その力を十分に引き出すことができるのです。

この研究に参加した子どもたちはすべて、発達段階に応じた支援を受けることができるようになっており、研究成果は各家庭や支援者、教育者にとって貴重な手がかりとなっています。

将来的には、こうした研究成果をもとに、より多様な子どもたちが自分のペースで成長できる社会の実現が期待されます。

(出典:英CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS DOI: 10.1017/S0305000925000157)(画像:たーとるうぃず)

「自閉症の子どもたちもジェスチャーを理解する力は持っており、適切な工夫をすれば十分にコミュニケーションに活かせる」

前提として、それを知っておくことで、「通じる」と信じられることが多くなるはずです。

それが大事だと思います。

(チャーリー)