この記事が含む Q&A

- ADHDや自閉スペクトラム症の子どもたちが学校でつらさを感じやすいのはなぜですか?

- 彼らは「つらい出来事」に対して感情がひきずりやすく、心の負担が大きくなりやすいからです。

- MESIスケールとは何ですか?

- 子ども自身が学校でのつらさを25の質問に答えて具体的に振り返れる評価ツールです。

- どうすれば学校のつらさを軽減できますか?

- 環境の改善や子どもが気持ちを話しやすくする支援、そして子ども本人の声を大切にすることが重要です。

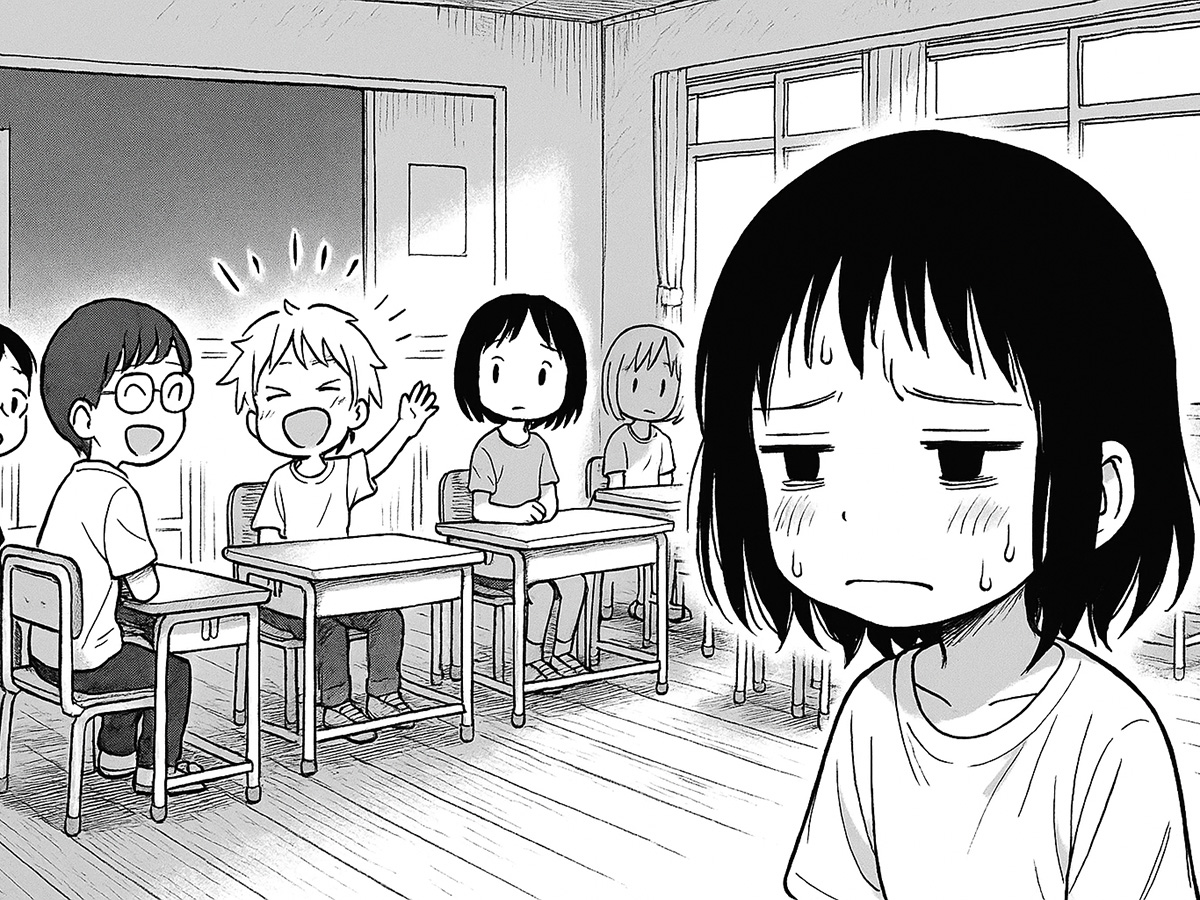

学校に行くのがつらい。

そんな気持ちを、誰にも言えずにかかえている子どもたちがいます。

その理由は、人によってさまざまですが、とくにADHD(注意欠如・多動症)や自閉スペクトラム症のある子どもたちにとって、学校という場所は「心が疲れてしまう場所」になりやすいことが、今回の研究で明らかになりました。

この研究では、「子どもたちが学校でどれだけつらい気持ちを感じているか」、そして「その気持ちが心の健康にどんな影響を与えているのか」を調べました。

研究の中心になったのは、スティーブ・ルキトーをはじめとする、イギリス・ロンドンの大学にある研究チームです。

このチームは、キングス・カレッジ・ロンドンという大学にある「子どもと若者の心の健康」を専門にした研究グループを中心に、教育や心理、支援の現場で働く人たち、そして演劇や表現の専門家など、いろいろな分野の人が集まって作られました。

研究には、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンや、子どもの心のケアに特化したアナ・フロイト・センターの人たちも関わっています。

そしてなによりも大切なのは、この研究に、ADHDや自閉スペクトラム症のある若者たち自身が初めから参加していたことです。

研究チームは、彼らと一緒に話し合いを重ねて、「どんなことが学校でつらいのか」「どんな気持ちになるのか」ということを聞き取りながら、質問内容をつくっていきました。

そうして完成したのが、「MESI(メシ)スケール」と呼ばれる、新しい質問票です。

これは「学校で感じるつらさ」について、自分で答える形式のものです。

全部で25の質問があり、「学校でこういうことがあったとき、どれくらいよくあるか」「そのとき、どれくらいイヤな気持ちになるか」を、5段階で答えるようになっています。

質問内容は、学校生活のいろいろな場面で感じる“しんどさ”に関係しています。

たとえば、「友だちにからかわれた」「一人だけ誘われなかった」といった友人関係の場面、「先生に不公平に扱われた」「話をちゃんと聞いてもらえなかった」といった先生とのやりとりに関するものがあります。

また、「授業についていけない」「間違えるのが怖い」など勉強に関する不安や、「音がうるさい」「においが気になる」などの環境のストレス、「ここにいてもいいと思えない」「だれにも理解されていない気がする」といった孤独感なども含まれています。

このように、質問は5つのテーマにわかれており、「友だちとの関係」「先生との関係」「勉強のこと」「学校の環境」「自分の居場所の感じ方」などが取り上げられています。

このMESIスケールを使って、イギリス国内の中学生と高校生あわせて735人を対象に調査が行われました。

参加したのは、ADHDのある子どもが100人、自閉スペクトラム症のある子どもが104人、両方の特性をもつ子どもが79人、そして診断がない比較グループが452人でした。

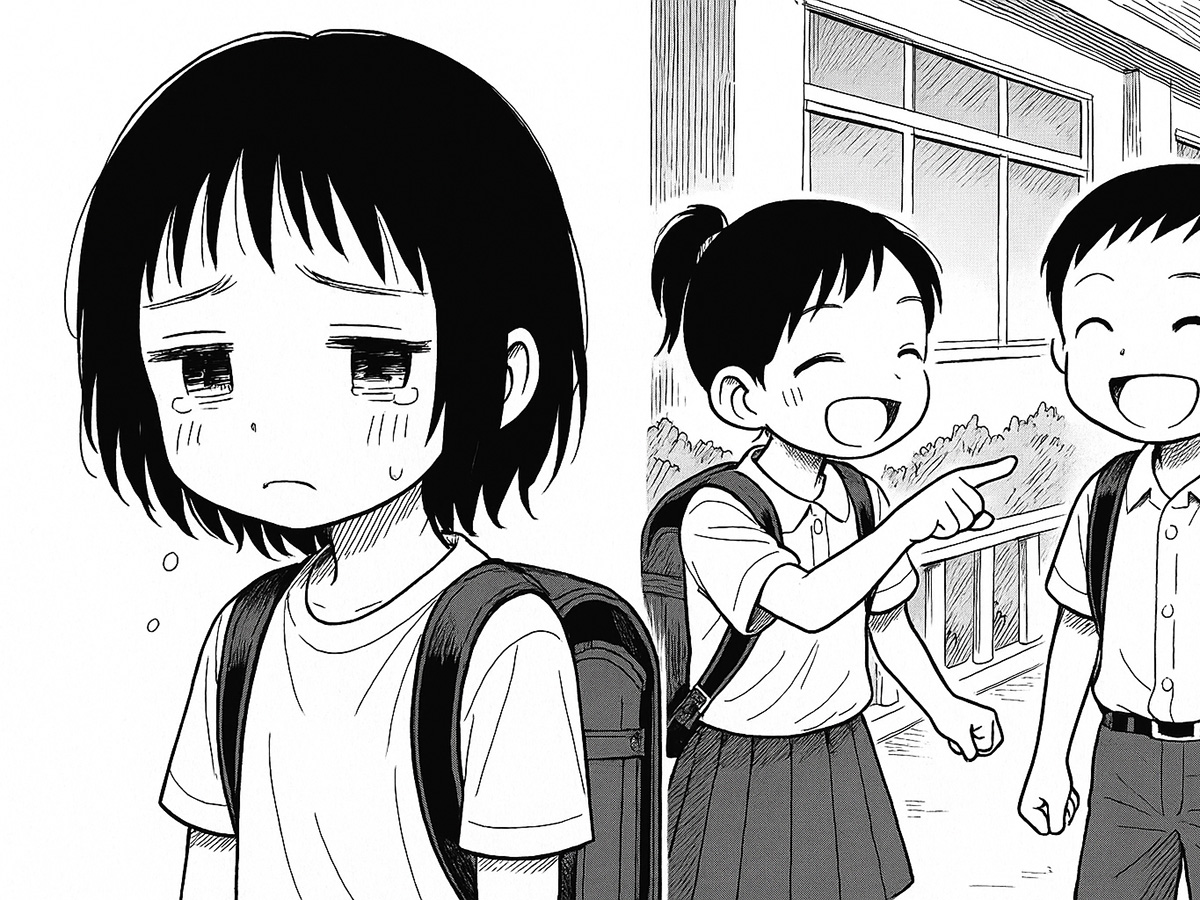

調査の結果、ADHDや自閉スペクトラム症のある子どもたちは、そうでない子どもたちに比べて、学校で「つらい出来事」に出会うことが多く、しかもその出来事に対して感じるイヤな気持ちがとても強いことがわかりました。

つまり、「何かイヤなことがあったときに、それを強く感じやすい」「心の中でひきずりやすい」という傾向があり、それが積み重なることで、学校生活がとても負担になるのです。

さらに、この「感情的な負担」が大きい子どもたちは、うつや不安といったメンタルヘルスの問題を抱える傾向が強いことも明らかになりました。

たとえば、「気持ちが沈みがちになる」「何をしても楽しく感じない」「将来が不安でたまらない」といった状態です。

研究では、この「感情的な負担」を、「つらい出来事にどれくらい出会うか」と「そのときにどれだけつらく感じるか」のかけ算で計算しました。

この計算によって出てきたスコアが高いほど、うつや不安のスコアも高くなっていたのです。

とくに自閉スペクトラム症のある子どもたちは、「周囲の人とうまく話せなかった」「自分の気持ちをわかってもらえなかった」と感じる場面で、強くつらさを感じていることが多く見られました。

ADHDのある子どもたちは、「思ったことをすぐに言ってしまって後悔した」「じっとしていられなくて怒られた」といった場面で、強くイヤな気持ちを感じる傾向がありました。

このように、「何がつらいのか」は一人ひとり違っていて、しかもその“つらさの中身”も人によって異なります。

研究チームは、「診断名」だけで子どもを分けるのではなく、「どんな場面で、どんな気持ちになるのか」をていねいに見ていくことが大切だと強調しています。

また、この研究では、もう一つ重要なことが明らかになりました。

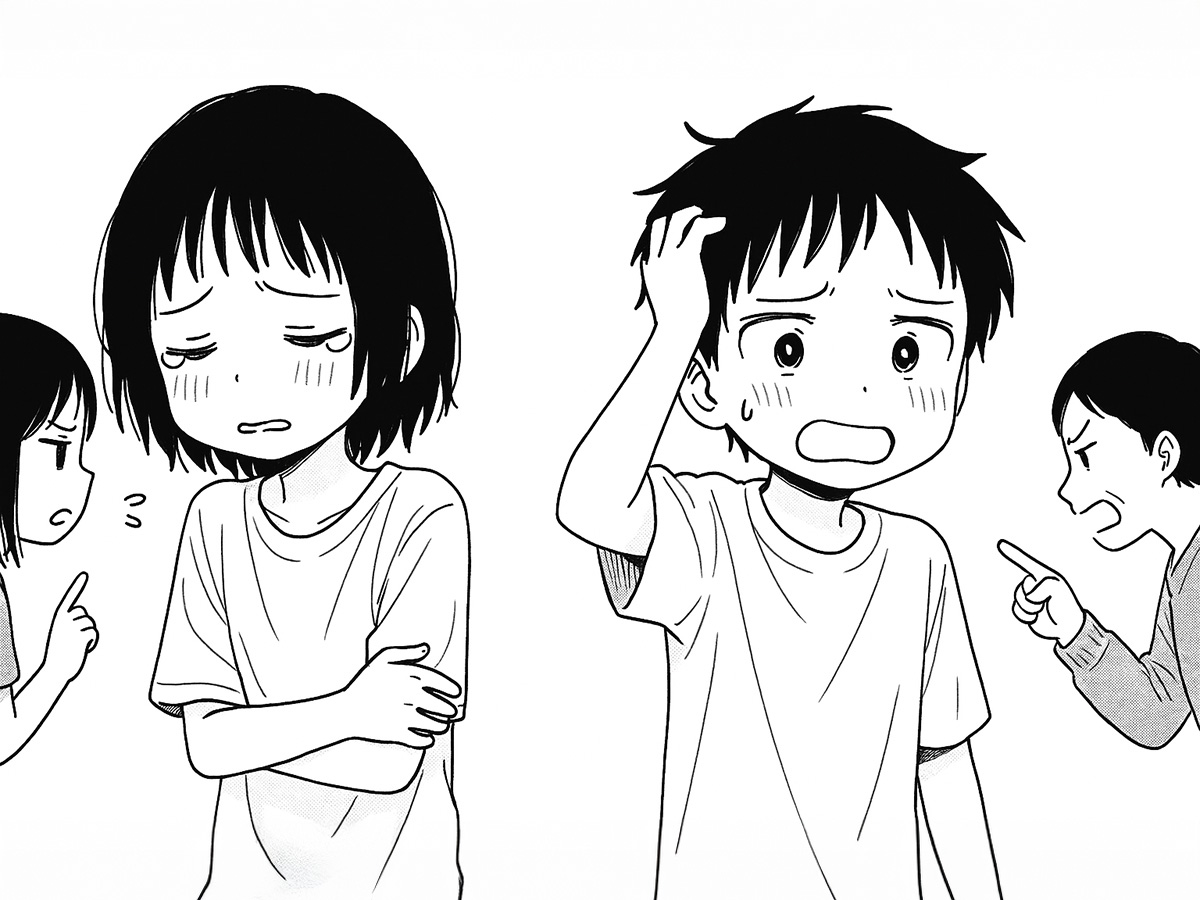

それは、「感情的な負担」と「感情をうまくコントロールできないこと(感情の調整がむずかしいこと)」は、それぞれ別の問題として心の健康に影響しているということです。

つまり、「学校でつらいことが多いからしんどい」こともあれば、「気持ちを切り替えるのが苦手でしんどい」こともあり、それぞれがメンタルヘルスにかかわっているということです。

この結果からも、子どもたちが安心して学校生活を送るためには、「本人の性格や能力の問題」として片づけるのではなく、「学校という場所のほうをどう変えるか」にも目を向ける必要があるとわかります。

たとえば、「教室がにぎやかすぎて集中できない」「みんなと同じペースで活動するのが苦しい」「一人になれる場所がない」といった環境の問題を見直すことです。

また、子ども自身が「学校でなにがつらいのか」を話せるようになることも大切です。

MESIスケールは、その手助けになるツールです。自分で答えることで、「そうか、自分はこんなことにしんどさを感じていたんだ」と気づくきっかけにもなります。

さらに、このスケールを使えば、まわりの大人――先生や保護者、支援員など――が、子どもがどんな気持ちを抱えているのかに気づきやすくなります。

研究チームでは、今後このMESIスケールを学校現場や福祉の場でも使えるようにして、子どもたちの「つらさ」を早く見つけ出し、必要な支援につなげる仕組みを広げていこうとしています。

研究の中心にいたスティーブ・ルキトーは言います。

「学校での生活は、子どもたちにとって1日の大半を過ごす場所です。

その場所が“こころの安全地帯”になっているか、それとも“毎日心がすり減る場所”になっているか――それが、その子の心の健康にとって、大きな違いになるのです」

この研究は、子どもたちの「声にならない声」をすくいあげ、「学校で感じるつらさ」そのものを見える形にしようとする、はじめての試みでした。

そして私たち大人に問いかけています。

「その子が今、どんな気持ちで学校に通っているか。

私たちは、どれだけ気づけているだろうか」と。

(出典:Journal of Child Psychology and Psychiatry)(画像:たーとるうぃず)

私も学校はずっと好きなほうではありませんでした。

それでも卒業してきて、得るものは大いにあったと思います。

まず、困難をどれほどかかえているのかを、このようにより理解できるようになることは重要です。

命に危険が迫る、すでに心身が壊れそう、なほどであればすぐに「行かせない」判断をするべきです。

ですが、そこまででないときには親子ともに悩むはずです。

本人のほうがずっとずっと苦しいことを認識したうえで、味方として親も一緒に悩んで、まずは将来よりも明日を優先して対応するしかありません。明日があってこその将来です。

(チャーリー)