この記事が含む Q&A

- 発達支援を受ける際、親の心の状態は子どもへの支援開始の遅れと関係することがありますか?

- はい、研究では親の精神的症状が高いと支援への到達が遅れやすいことが示されています。

- 親のメンタルヘルスを早く評価するにはどうすればよいですか?

- DASS-21やASRS-5の基準超えが「精神的症状が高い」と判断され、支援経路の整備を検討する指標になります。

- 相談先や休息支援について知りたいのですが、どこに相談すれば良いですか?

- お住まいの市区町村の子育て支援窓口に相談し、レスパイトなど親の休息支援の情報や手続きの案内を受けると良いです。

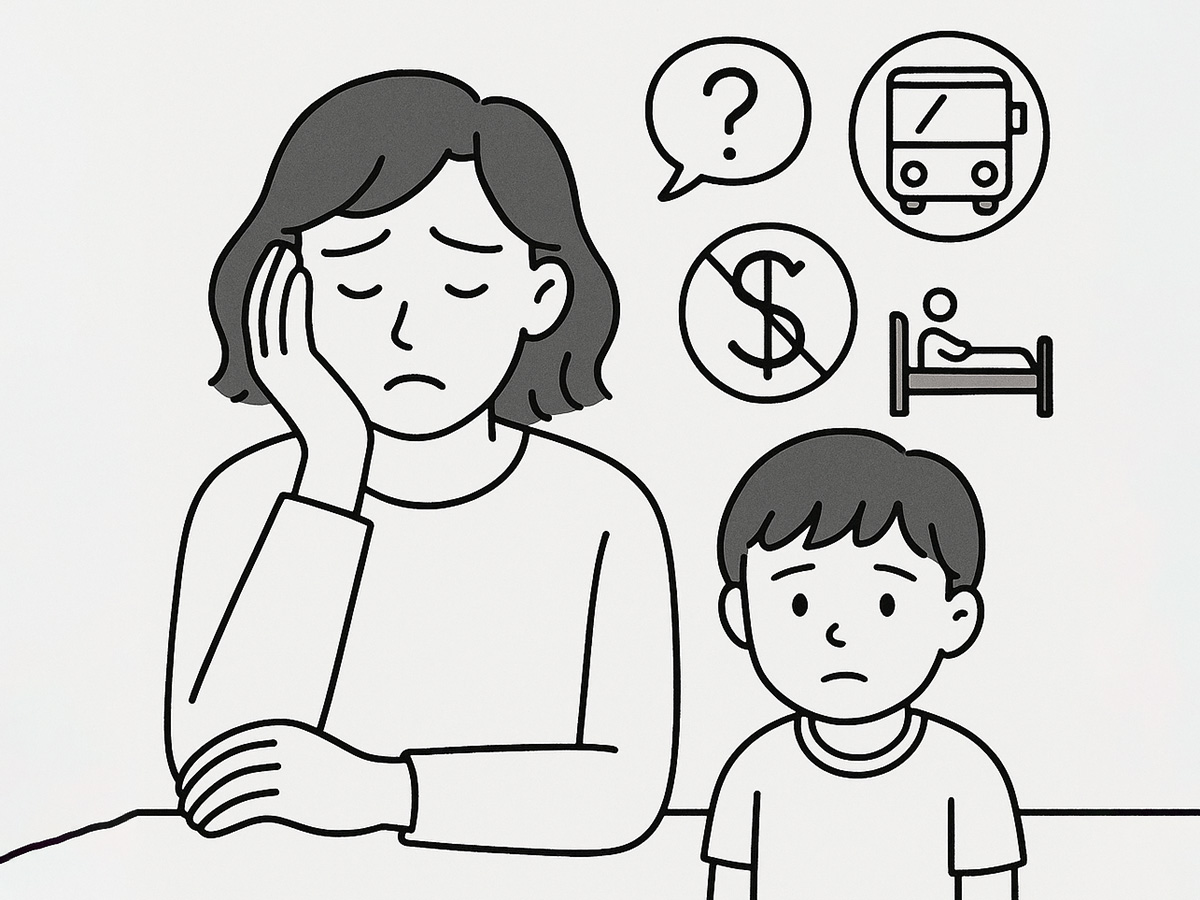

子どもが発達のことで気になる。どこかに相談したい。

けれど、どこへ行けばいいのか分からない。

そんな時間が長く続いてしまうことがあります。

オーストラリアのシドニー大学ブレイン・アンド・マインド・センターを中心とする研究チームは、そうした遅れの背景に、子どもの親の「心の状態」が関わっていることを明らかにしました。

研究の対象になったのは、発達の遅れや自閉症、知的障害などの診断を受けるために、シドニーのチルドレンズ・ホスピタル・ウエストミードの発達診断サービスを受けた187組の親子です。

この病院は、オーストラリアで公的に運営されている専門機関で、地域の小児科医などの紹介を受けて発達検査を行います。

研究チームは、子どもの発達評価を受ける前に、保護者がオンラインで回答するアンケートを使って、親のこころの状態や生活状況を調べました。

アンケートには、「抑うつ・不安・ストレス尺度(DASS-21)」と「成人ADHD自己報告尺度(ASRS-5)」が含まれており、どちらかで基準を超える得点だった場合、「精神的な症状が高い」保護者として分類されました。

全体の約4割(41.7%)の親が、この「精神的な症状が高い」グループに入りました。

そのほとんどは母親で、平均年齢は約40歳でした。

興味深いのは、子どもの発達の遅れに最初に気づいた時期には、両グループで差がなかったことです。

しかし、実際に発達の診断を受けた年齢には差がありました。

「精神的な症状が高い」親の子どもは、そうでない親の子どもよりも、平均で1年も遅れて発達評価を受けていました。

つまり、気づく時期は同じでも、実際に専門的な支援にたどり着くまでの時間が長くなっていたのです。

また、こうした親の子どもたちは、感情や行動の問題が強く出る傾向もありました。

診断結果では、自閉症、知的発達症、ADHD、学習障害、言語障害などの重複診断が多く、約3分の2の子どもが二つ以上の診断を受けていました。

では、なぜこうした遅れが生じるのでしょうか。

研究では、その理由の一端として、「支援にたどり着くまでの障壁」が示されました。

「精神的な症状が高い」親は、そうでない親よりも多くの障壁を挙げました。

たとえば、移動手段の問題(交通の不便さ)、支援を調整する時間の負担、どこへ相談すればよいか分からないという情報不足。

また、心理的支援や行動療法など、専門的なサービスを「必要だが受けられない」と感じている割合も高くなっていました。

さらに、自分自身の支援についても、強いニーズがありました。

とくに「家庭内や外での休息支援」を望む声が多く、実際に利用できていない親が多いことがわかりました。

レスパイトとは、子どものケアを一時的に代わってもらうことで、親が休息や自分の時間を持つことを可能にする制度です。

こうした結果は、親のこころの状態と、子どもの支援までの道のりが密接に結びついていることを示しています。

精神的に負担の大きい状態にある親ほど、情報収集や手続き、交通、費用などの面で困難が重なりやすく、結果として支援開始が遅れてしまう。

一方で、そうした遅れや負担がまた親の心を追い詰め、悪循環になる可能性もあります。

研究チームは、親のメンタルヘルスが「支援が必要な家族のサイン」として機能する可能性を指摘しています。

つまり、子どもを支える仕組みの中に、親のこころの健康を一緒に見守る体制を組み込むことで、より早く、より適切な支援につながる可能性があるということです。

この研究では、オーストラリア国内で使われている「全国共通トランスダイアグノスティック評価プロトコル」を活用し、親と子の情報を統合的に集めました。

この方法は、発達障害に特化せず、さまざまな発達上の困難(言語・運動・知的・情緒・行動など)を横断的に評価する仕組みであり、今後の包括的支援体制の基盤となるとされています。

また、文化的背景による違いも注目されました。

文化的・言語的に多様な家庭では、むしろ精神的な症状が低いと報告する傾向がみられました。

この結果は一見すると意外ですが、研究チームは、文化的な要因(精神的困難を言葉にしにくい、家族や地域で助け合う傾向など)が影響している可能性を指摘しています。

ただし、こうした家庭のサンプル数は限られていたため、今後さらに研究が必要としています。

研究者たちは、次のように結論づけています。

発達に関する支援が必要な家庭では、親のメンタルヘルスを早い段階で評価し、必要に応じて支援の経路を整えることが重要である。

親のこころの状態を把握することで、支援が遅れやすい家庭を見つけ出し、よりスムーズにサービスにつなげることができる。

そうした仕組みが、子どもと家族の生活全体を支えるうえで大きな意味を持つ——。

この研究は、親が「がんばりすぎてしまう」現実を、数字として示したともいえます。

子どもを思う気持ちは強くても、自分の限界に気づきにくい。

支援制度の複雑さに圧倒され、どこに助けを求めていいか分からない。

そんな状況にあるとき、親のこころのケアこそが、子どもを支える第一歩になるのかもしれません。

(出典:BMC Psychiatry DOI: 10.1186/s12888-025-07403-0)(画像:たーとるうぃず)

私は、終わりのない長いマラソンだと思ってきました。

なので、シンプルに親子ともに笑顔でいられること、それだけを第一にしてきました。

あまり多くを考えないほうがいいと思います。

悩まれたら、すぐにお住まいの市区町村の役所の「子育て支援」を担当する課に相談してください。

私たち家族は、そこですぐに適切なアドバイス、適切な支援を頂いたことをはじめに、ずっと幸せに過ごすことができています。

考えすぎる前に行動してください。まずは、それが第一歩です。

私は日本の子育て支援、福祉行政には心から感謝しています。

(チャーリー)