この記事が含む Q&A

- 子どもが自閉症と診断された直後の親にはPTSDのリスクがあるのでしょうか?

- 約10%がPTSD、約40%が部分的PTSDとされ、診断の瞬間から深い心の傷となりうることが示されています。

- 母親と父親ではPTSDの現れ方に違いがあるのですか?

- 母親は再体験や気分の変化、過覚醒などの症状が強い傾向があり、父親にも苦しさはあります。

- 親の心の健康を守るにはどうすればよいですか?

- 診断後の寄り添い支援が重要で、親のケアも支援の一部として生活全体のサポートが求められます。

子どもが自閉症と診断された日。

帰り道の景色はいつもと同じはずなのに、どこか遠い世界に来てしまったように思える。

「この先、どうなるんだろう」

「私がちゃんとしてあげられるのかな」

「もっと早く気づいていたら」

頭の中に押し寄せてくる言葉たちが、心の奥に重く沈む——。

イタリアのピサ大学とIRCCS ステッラ・マリス財団の研究者たちは、まさにその「すぐあと」にある現実を理解しようと動き出しました。

対象となったのは、6歳未満の幼い子どもが自閉症と診断されたばかりの親124人。

母親と父親のペアで参加しており、まだ混乱の渦中にいる時期です。

彼らに話を聞いたのは、精神医学の訓練を受けた専門家たちです。

ただアンケートに答えるだけではなく、丁寧な面接を通じて、「その瞬間に宿る親の体験」を細かく測りました。

診断を受けるまでの道のりは、想像以上に長いことがあります。

小さな違和感を覚えた日。

保育園での指摘に不安になった日。

専門機関を探して夜遅くまで画面をスクロールした日。

「何かあるのでは」

「きっと大丈夫」

その二つを何度も行き来しながら、

答えのわからない不安だけを抱えて進んでいく。

そして、診断という確かで動かない言葉に出会った瞬間、

心は止まり、未来の形が揺れ動くのです。

研究チームは、診断が親の心に与える影響をPTSD(心的外傷後ストレス障害)という視点で調べました。

PTSDと聞くと、戦争や大きな事故などの“命の危険”を連想するかもしれません。

しかしDSM-5-TRでは、「子どもの重大な医療的出来事」は、親にとってトラウマになりうると認められています。

診断の瞬間は、「この子の人生」「家族の未来」すべてが脳裏を駆け巡る激しい瞬間だからです。

結果は衝撃的でした。

●約10%の親がPTSDに該当

●さらに約40%が部分的PTSD

つまり、半数近くの親が深い心の傷を負っている可能性があるのです。

症状として現れていたのは、

・診断の場面が何度も思い出される(再体験)

・気分が落ち込み、罪悪感に押しつぶされる

・何をしていてもそわそわし、眠れない

「もしかして自分はダメな親なのでは」そんな思いが、追いかけてくる。

そして、この研究が特に明らかにしたのは——

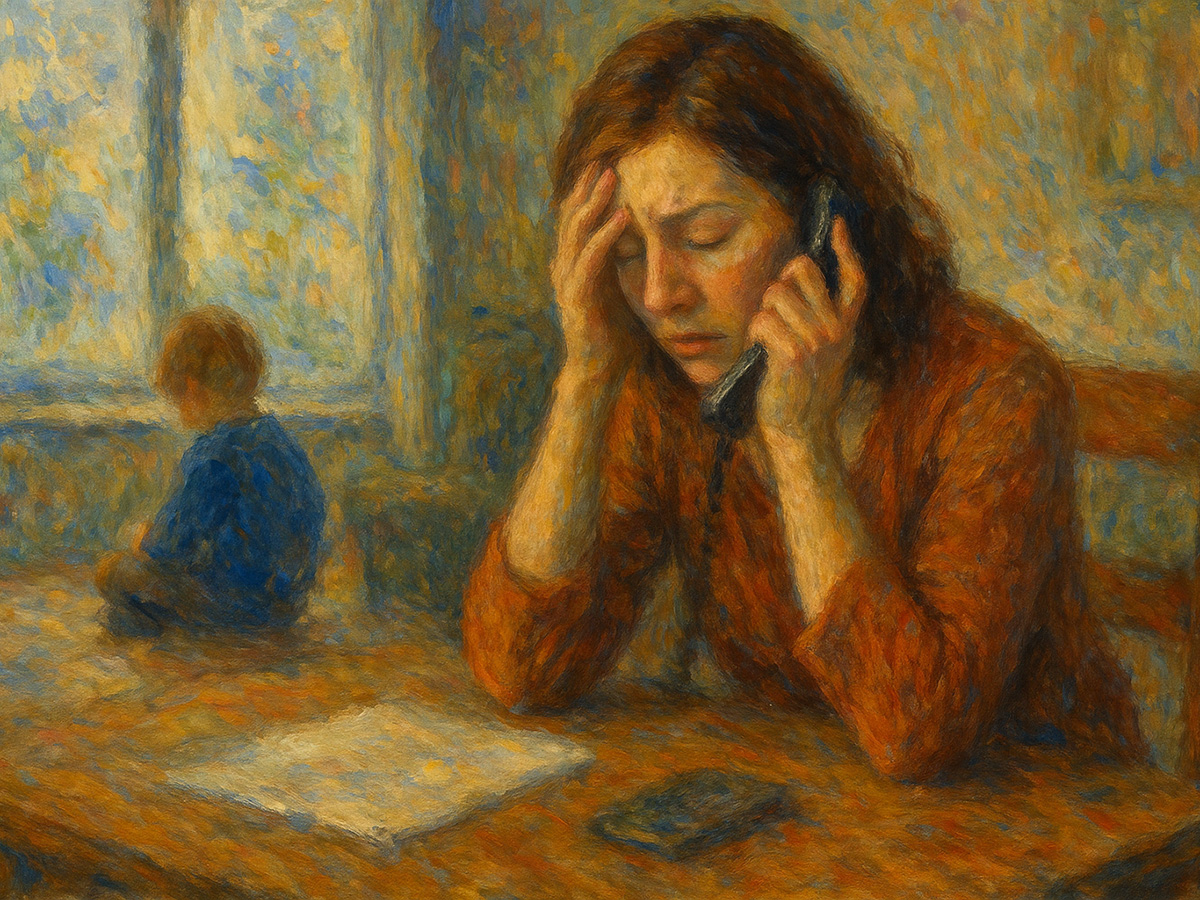

母親のほうが、父親よりもPTSD症状が強いという現実でした。

再体験、思考・気分の変化、過覚醒といった項目で、母親は父親を大きく上回っていました。

母親だからという理由だけで、責任が肩にのしかかる。

いつでも「なにかあったらすぐ動けるように」と緊張を緩められない。

子どもが眠ったあとも、スマートフォンを握りしめて情報を検索する夜。

そうして、眠れないまま朝を迎える日々。

——その姿は決してめずらしくないのです。

しかし、父親にも父親の苦しさがあります。

「泣いてはいけない」

「家族を引っ張らなければいけない」

そうして気持ちを表に出さないほど、助けが届きにくくなる。

家庭の中で、「強さ」を演じざるをえない人もいるでしょう。

研究は伝えます。

どちらも、傷ついている。

ただ、その見え方が違うだけ。

さらに注目すべきポイントがあります。

研究者たちは、親自身の自閉症的な傾向(特性)にも注目しました。

こだわりが強い、

余裕がないと頭が切り替えにくい、

感覚が敏感すぎたり鈍かったり——。

自閉症の診断には当たらなくても、こうした特徴が一定以上ある人は少なくありません。

そして、

その特性が強い親ほど、PTSD症状が重くなりやすいことが明確に示されました。

たとえば、同じ出来事でも

- 「こうあるはずの未来」が崩れるストレスに耐えにくい

- 気持ちの切り替えが難しく、考え続けてしまう

- 人の助けを求めるのが苦手

そんな特性が、傷に塩を塗るように負担を増してしまう。

そして、子どもの姿を通して自分の過去の痛みや孤独がよみがえることもあるのです。

親が抱えてきた「生きづらさ」が改めて姿を見せる瞬間。

研究は、親の生活全体にもその影響が及ぶことを確認しました。

- 仕事に集中できない

- 人づきあいがうまくいかない

- 家庭内の調和が崩れていく

PTSD症状が強いほど、社会的・職業的な機能が下がる。

それは、「子どもを支えたいのに、自分が壊れていく」という苦しさ。

ただでさえ、診断後の生活は忙しさを増します。

- 療育の手続き

- 情報収集

- 周囲への説明

- 子どもの行動の変化への対応

一本の電話、

一枚の申請書、

そのすべてが壁のように感じられる日。

「なんで私だけ頑張らないといけないの」

「どこにも逃げ場がない」

そんな声が胸に響くことがあるでしょう。

でも、ここで大切な真実があります。

親が弱いから苦しいのではない。

あまりにも大切だから、苦しいのです。

研究チームは、診断そのものが「親の人生の再構築」を迫る出来事であると示しました。

ライフプランは変わり、周囲との距離感は変わり、期待していた未来の姿は形を変える。

その変化に、人はすぐには追いつけません。

だからこそ、悲しんでいいし、泣いていいし、立ち止まっていい。

この研究は、数字を通じてメッセージを伝えています。

「親のケアも、支援の一部である」と。

とくに診断直後、親が一番迷い、一番揺れる時期には、寄り添う支援が必要です。

医療・教育・福祉の専門家は、子どもに注目しがちです。

しかし実際には、

親のこころが支えられてこそ、子どもの支援は安定して続けられる。

研究はその土台となるデータを示しました。

結論は、とてもシンプルです。

親の心の健康は、子どもの幸せに直結する。

診断はゴールではありません。

ここからがスタートです。

「この子と一緒に、生きていく」

その旅の、いちばん最初のページ。

そのページに、涙のしみがあってもいい。

震える文字で書きつけたっていい。

この研究は言います。

あなたが感じている不安も、苦しみも、科学が「当然のものだ」と語っている。

だから胸をはって言いましょう。

「助けが必要です」と。

あなたの声を受け止める科学が、すでにここにあります。

そして、その声を聞ける人は必ずいます。

どうか覚えていてください。

傷つくのは、子どもだけではない。

その子を愛する人の心もまた、守られるべきものです。

(出典:International Journal of Environmental Research and Public Health DOI:10.3390/ijerph22111642)(画像:たーとるうぃず)

子どもをだいじに支えるためにも、自分もだいじにしてください。

(チャーリー)