この記事が含む Q&A

- ASDの子どもたちの言語理解には予測する力が関係しているのですか?

- はい、彼らも「TRACEモデル」に基づいて意味を予測しながら理解していることが分かりました。

- 予測効率が低いとASDの子どもたちはどのような課題に直面しますか?

- 予測の遅れや正答率の低下、会話の流れに乗りにくさが見られることがあります。

- ASDの子どもたちへの効果的な支援にはどんな方法がありますか?

- 言葉の理解に時間をかけ、関連するヒントや繰り返しを用いることが有効と考えられます。

言葉を聞いて、次に来ることばの意味を頭の中で予測する——それは、わたしたちが日常の会話や読み聞かせ、学校の授業など、あらゆる場面で自然に行っている能力です。

そして、この「予測する力」は、スムーズな言語理解にとってとても大切です。

今回の研究では、自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもたちが、この「予測する力」をどのように使っているのかを調べるために、中国・北京大学の研究チームが視線追跡技術(アイ・トラッキング)を使って実験を行いました。

対象となったのは、3歳から8歳までのASDの子45名と、年齢や性別、言語能力が同じ52名の定型発達の子どもたちです。

研究の目的は大きく分けて3つあります。

- ASDの子どもたちがどのような方法で文の意味を順番に理解していくのか(これを「逐次的処理戦略」といいます)。

- 彼らがどれだけ効率よく先の内容を予測できるか(「予測効率」)

- その予測効率がASDの特性や症状の重さとどのように関係しているか

という点です。

言葉の理解には、すでに聞いたことばの意味だけでなく、「これから来るかもしれないことば」をあらかじめ予測する能力が関わっています。

この「予測」は、子どもたちの言語発達を支える重要な働きであり、より効率的な理解を可能にします。

たとえば、「ネコが…」という言葉を聞いたあと、「ネコがミルクをのむ」や「ネコがねる」など、聞き手は自然に次の内容を想像しながら待っているのです。

この研究で使われた方法は「視覚的世界パラダイム」と呼ばれ、画面上に表示された複数の画像と一緒に文を聞かせ、その間の目の動きを記録するというものです。

たとえば、「トリがミミズをたべる」という文を聞いているときに、子どもが「ミミズ」の絵をどのタイミングで見るかを調べます。

画像は4つあり、1つが正しい答え(ターゲット)、他の3つは文の一部に関係していたり、まったく関係なかったりする画像です。

このような構成により、子どもが文の途中でどのように意味を組み立て、どの画像を注視するかによって、「文をどのように理解し、予測しているか」が視線の動きからわかります。

実験では、「主語+動詞+目的語(SVO)」というシンプルな構造の文が使われました。

「トリがミミズをたべる」「コウムインがゴハンをたべる」「トリがスをつくる」など、主語(エージェント)と動詞(アクション)によって目的語(ペイシェント)を予測できるような文です。

文を聞きながら、子どもは画面の4つの画像を見ます。

それぞれ、(1)正しい目的語(ターゲット)、(2)主語に関係する画像(たとえば「ス」)、(3)動詞に関係する画像(たとえば「ゴハン」)、(4)どちらとも関係のない画像(たとえば「ビル」)が並びます。

ここで研究者たちが注目したのは、動詞を聞いた直後にどの画像を見始めるかです。

「たべる」という動詞を聞いたときに、目的語「ミミズ」をすぐに見られるか。

それとも、別の動詞に関係する画像に目が行ってしまうのか。

その動きには、子どもたちが文の意味をどれだけ素早く、正確に処理しているかが表れます。

結果として、ASDの子も定型発達の子も、動詞を聞いた後に正しい目的語(ターゲット)を注視する傾向を示しました。

また、動詞に関係するが文全体としては不適切な画像(たとえば「ゴハン」)にも一時的に注視する傾向がありました。

これは、「TRACEモデル」と呼ばれる言語理解のパターンで、聞いた情報をもとに複数の候補を同時に活性化させるという方法です。

これに対し、ひとつずつ候補を削っていく「段階的除去モデル(Cohortモデル)」とは異なります。

ASDの子も定型発達の子も、このTRACE的な戦略を使っていたということは、ASDの子が逐次的に意味を処理する能力をもっていることを示しています。

つまり、ASDがあっても、「ことばの意味を一歩ずつ組み立てていく力」は保たれているのです。

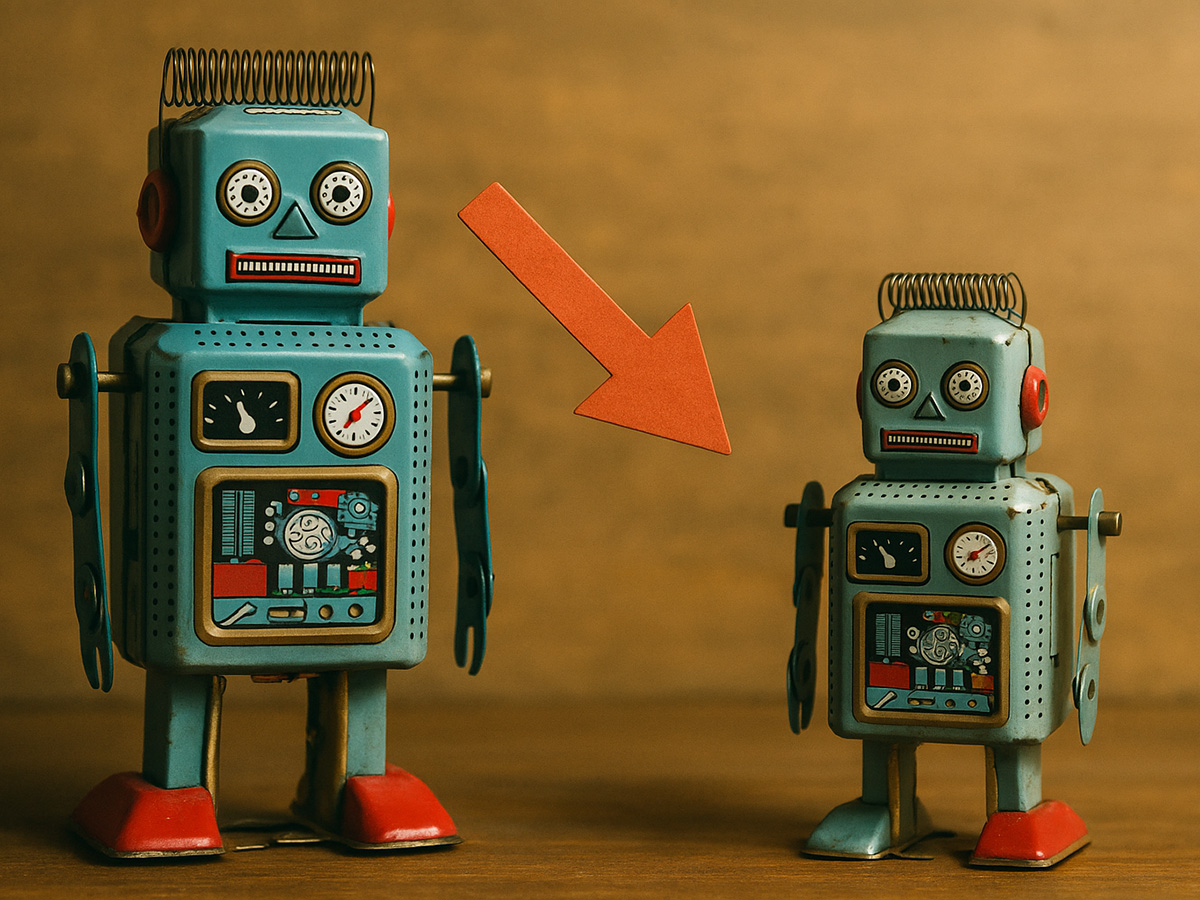

しかし一方で、大きな違いもありました。

ASDの子は、正しい目的語(ターゲット)を見る割合が全体として低く、見るようになるまでの時間も遅いという傾向が見られました。

これは「予測効率」が定型発達の子よりも低いことを意味します。

さらに、ASDの子の中でも、自閉スペクトラム症状の重さが強い子どもほど、この予測効率がより低くなるという関係も明らかになりました。

同様の傾向は、定型発達児でも「ASD的特性」が強い子ほど見られました。

とくに、予測効率ともっとも強く関連していたのは、「コミュニケーションの困難さ」でした。

これは、会話の流れを読む力や、相手の意図をくみ取る力、文脈に応じた発言をする力などに関わります。

つまり、予測の力が弱いと、相手の言っていることの「次」を予想するのが難しくなり、会話のテンポについていけなかったり、返答に戸惑ったりすることがあると考えられます。

また、「注意の切り替え」や「社会的なスキル」といった特性とも予測効率は関連していました。

予測が苦手だと、思わぬ展開にうまく対応できなかったり、人とのやりとりが不安になったりすることがあるのかもしれません。

こうした結果は、自閉スペクトラム症における「予測の困難さ」という理論的仮説とも一致しています。

たとえば、あらかじめ予測を立てる力が弱い(事前期待があいまい)、あるいは予測が外れたときにうまく修正できない(誤差の重みに過剰に反応する)といった考え方です。

研究チームは、こうした予測の難しさが、エコラリア(同じ言葉を繰り返す)や決まった言い回しへの依存といった言語パターンにも関係している可能性を示唆しています。

自分の中で予測できる、安心できる言い方を繰り返すことは、不確かな言語世界に対する対処法かもしれないのです。

また、特定の言葉や話し方にこだわる行動や、同じ場面を繰り返す「スクリプト行動」も、予測の難しさを補うための戦略として理解できるかもしれません。

今回の研究は、ASDの子の「予測の仕方」を細かく観察し、彼らの言語理解に関する新しい理解をもたらしました。

とくに、予測効率に合わせた支援の可能性を示しています。

たとえば、

- ことばを理解する時間を少し長くとる

- 文の意味が想像しやすいように、ヒントになる単語を増やす

- 繰り返し使われる語彙やパターンでの練習からはじめて、徐々に複雑にする

といったアプローチが、有効である可能性があります。

もちろん、この研究には限界もあります。対象となったのは、言語に大きな遅れのないASDの子のみであり、より多様な言語能力をもつ子どもたちへの一般化には注意が必要です。

また、実験は静かな室内で行われたものであり、実際の会話のような雑音や複雑な文脈を含む状況には含まれていません。

それでも、今回の研究は、ASDの子の言語理解の「内部で何が起きているのか」を視線の動きから丁寧に探った、非常に意義あるものでした。

予測の力が弱いということは、理解ができないということではありません。

むしろ、どのように理解しているのか、そのプロセスを知ることで、必要なサポートを工夫できる可能性が広がります。

わたしたちがふだん気にとめない「ことばを先読みする力」は、実はとても複雑で、発達と深くかかわるものです。

ASDのある子どもたちの理解のしかたを尊重し、支えるために、この研究の知見は大きなヒントを与えてくれます。

(出典:Molecular Autism DOI: 10.1186/s13229-025-00674-0)(画像:たーとるうぃず)

次の言葉を予測する。

それをもっと細かく、ものすごい大量のテキストを学んで、それができるようになったのが、ChatGPTのような大規模言語モデルです。

大量のコンピュータリソースとデータ(=ものすごい金額)でそれが実現されました。

みんな当たり前にできていますが、そんなすごいことなのですから、苦手な人がいたって当たり前です。

それを忘れずに、目の前の相手を尊重してください。

(チャーリー)