この記事が含む Q&A

- 自閉症の子どもたちにとって、ロボット療育はどのようなメリットがありますか?

- 予測可能なロボットの動きが安心感を生み、心の理論の成長を促します。

- ロボット療育は従来の療育と比較してどのような効果があるのでしょうか?

- 研究では、心の理論の向上と効果の持続が明らかになりました。

- 今後の課題は何ですか?

- より手頃なロボットの導入や、多文化での適用、長期的効果の確認が必要です。

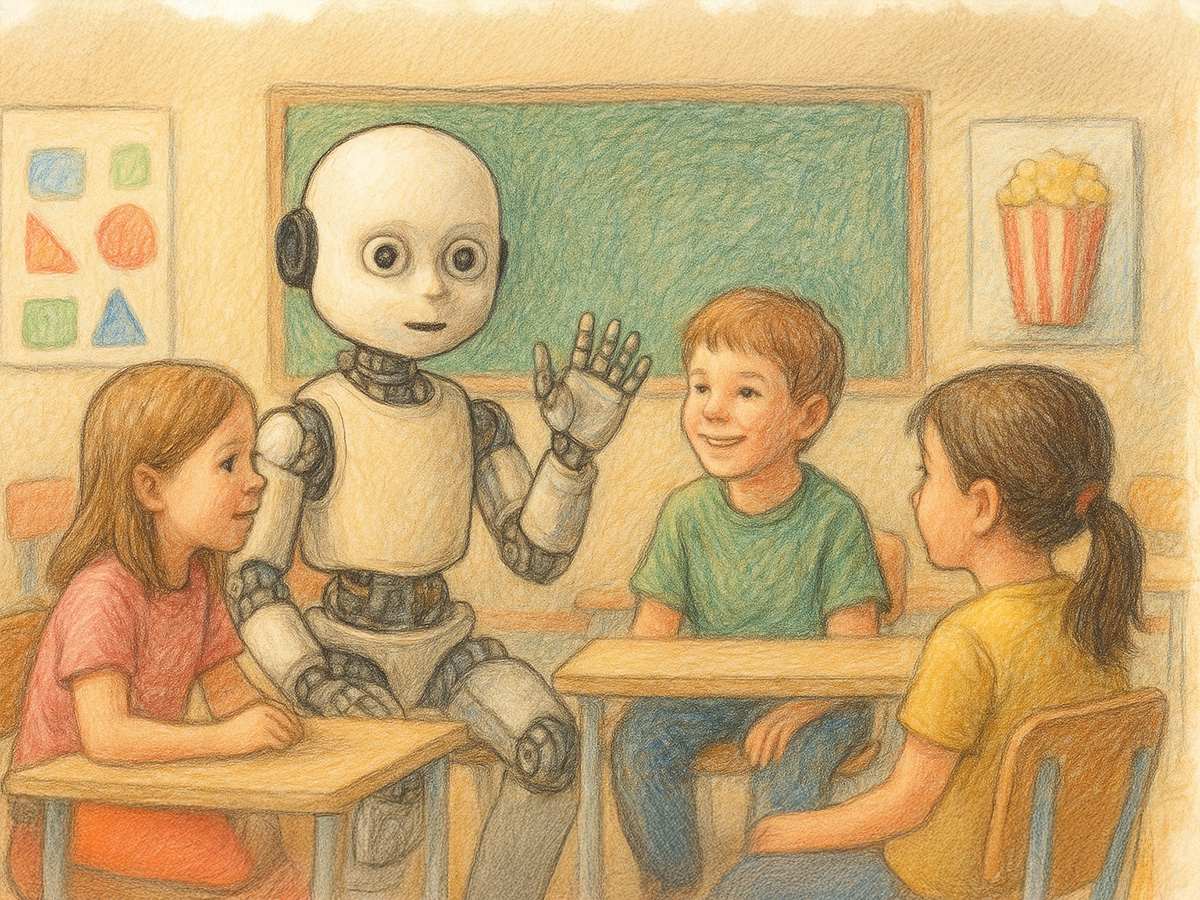

自閉症の子どもたちが、人の気持ちや考えを理解する力を高めるために、新たに「ロボットとのごっこ遊び」を活用する試みが注目されています。

最新の研究によると、人のように動くロボットと一緒にロールプレイを行うことで、これまでの療育よりも効果的に「心の理論(Theory of Mind)」を伸ばすことができることが明らかになりました。

イタリア技術研究所らによるこの研究では、ヒューマノイドロボット「アイカブ(iCub)」を使った療育と、従来の人による療育、そして人がロボットのように振る舞う特別な療育の3つを比べる実験が行われました。

自閉症スペクトラム症(ASD)の子どもたちは、他の人の考えや気持ちを読み取るのが苦手なことが多く、それが人間関係の難しさにつながることがあります。

これまでもさまざまな方法で「心の理論」を育てる取り組みが行われてきましたが、現実の社会場面とは少し離れた「お人形遊び」や「空想の会話」などが多く、現実の社会スキルとしての定着が難しい面もありました。

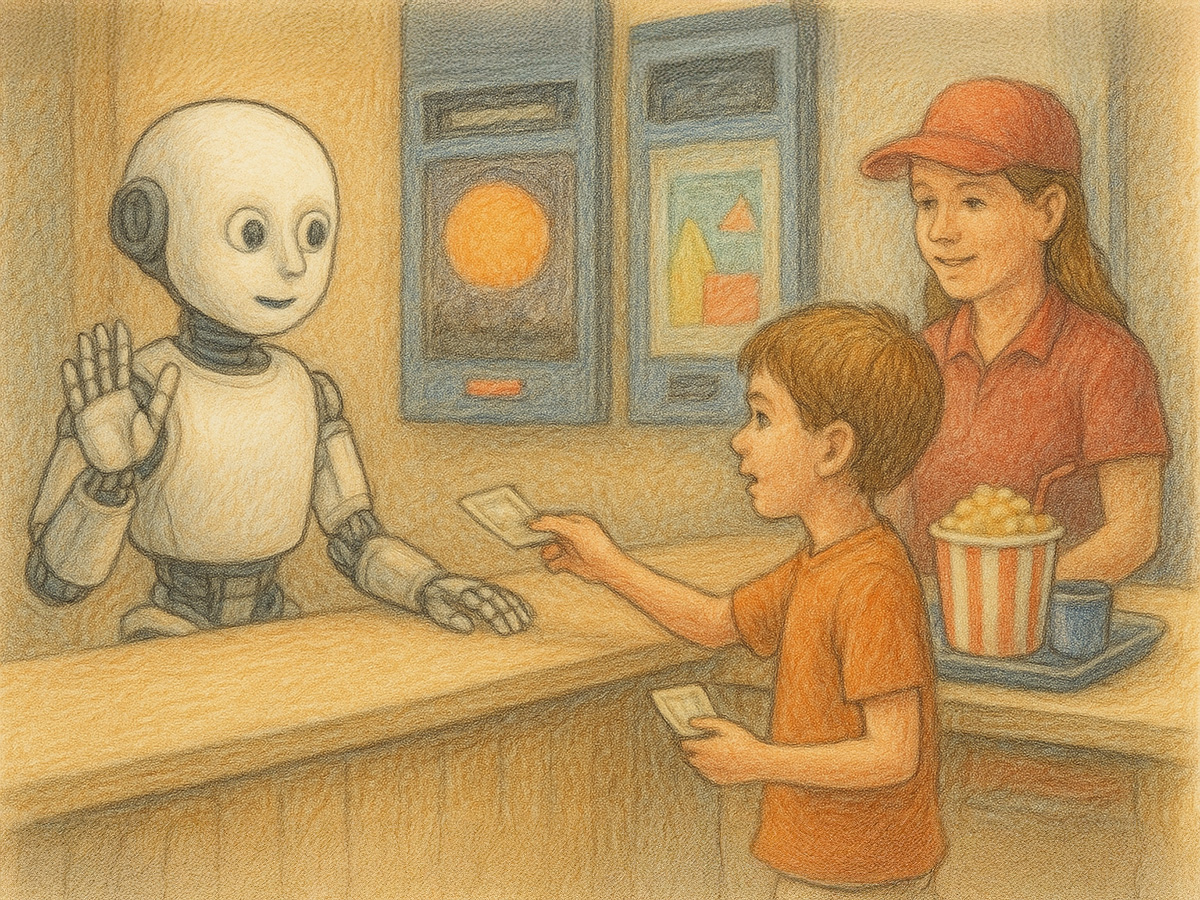

今回の研究では、こうした課題を乗り越えるために、実際の生活を模した場面(たとえば映画館でチケットを買う、ご飯を注文する)をロボットと一緒に演じる療育を開発しました。

ロボット「アイカブ」は人のような顔と体を持ち、目を合わせたり、指をさしたり、手をあげたりするなど、基本的な社会的しぐさをとても安定して繰り返すことができます。

この「予測可能なふるまい」が、自閉症の子どもたちにとってはとても安心できるポイントとなり、学びやすい環境をつくり出してくれるのです。

実験に参加したのは、正式に自閉症の診断を受けた7歳前後の子どもたち32人と、別のグループの14人です。

32人の子どもたちは、まず半分がロボット療育を、もう半分が従来の療育を受け、その後に入れ替わる「クロスオーバー方式」で実験が行われました。

もう一つの14人のグループには、ロボットではなく人間の療育者がロボットのように動作する「ヒューマン・コントロール」療育が行われました。

結果はとてもはっきりしていました。ロボット療育を受けた子どもたちは、他の人の気持ちや考えを理解する力(心の理論)が明らかに伸びました。

評価には「NEPSY-II」という子ども向けの心理検査が使われ、前後のスコアがしっかりと上昇していたのです。

一方、従来の療育や、人間がロボットのように振る舞う療育では、同じような改善は見られませんでした。

さらに注目すべきは、このロボット療育の効果が、時間がたっても維持されていたことです。

最初にロボット療育を受けた子どもたちは、その後に別の療育を受けても、身につけた「心の理論」の力を保ち続けていたのです。

実際の療育の様子では、子どもたちはカフェや映画館などを模した小さな劇場のような部屋で、ロボットと一緒にやりとりをしました。

ロボットが「こんにちは」とあいさつしたり、「チケットください」と言ったりするのを、子どもがまねしてやってみたり、逆に子どもからロボットに話しかける番になったりと、やりとりは双方向です。

ロボットは動作も表情も安定していて、繰り返し同じように対応してくれるため、子どもたちは安心して練習することができました。

また、ロボットは一人ひとりの子どもの反応にあわせて、難易度を少しずつ上げたり、うまくいったときに手をあげてほめたりと、やる気を引き出す工夫も組み込まれていました。

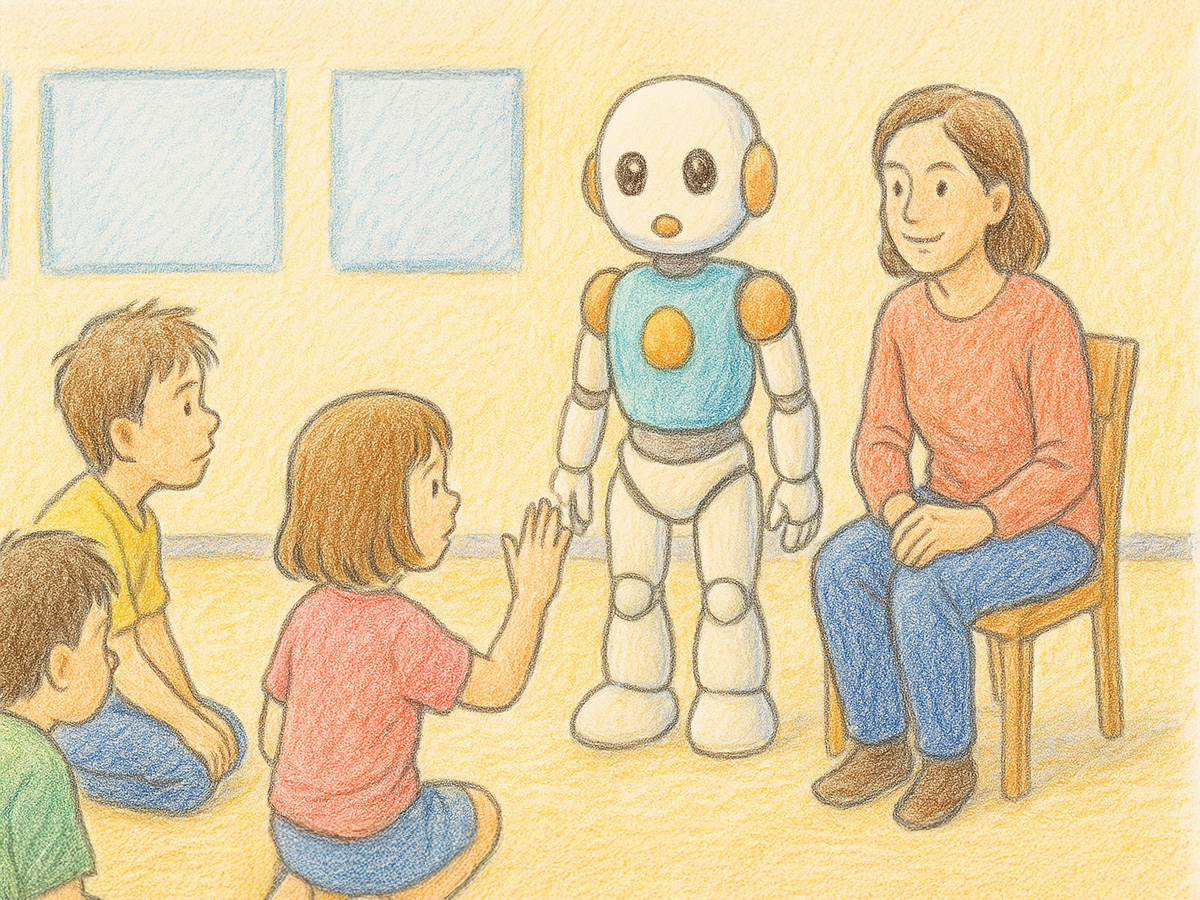

現場の心理士がロボットを遠隔操作しながら、安全を確認しつつ進めていました。

療育に立ち会ったスタッフからは「子どもたちが飽きずに集中できていた」「人間相手よりも関心が続いていた」という声があがっています。

人間の療育者が同じようにふるまっても、子どもたちは途中で集中を失ってしまうことがあり、ロボットの方が一貫した対応ができる点が、大きな強みとして浮かび上がりました。

研究チームは、「ロボットが療育者に代わる」のではなく、「ロボットが療育者を助ける」という立場で、この新しい療育法を提案しています。

つまり、ロボットが繰り返しの練習や一貫した声かけを担うことで、療育者は子どもの細かな変化に注目し、より柔軟に対応できるようになるというわけです。

ただし、今回の研究は6〜8週間という短期的な成果を測ったものであり、長期的にどうなるのかはまだわかっていません。

また、今回使われた「アイカブ」は研究機関向けの高機能ロボットで、一般の療育現場にすぐ導入できるとは限りません。

今後の課題としては、より簡単で手頃なロボットでも同じような効果が得られるのか、ロボットを活用した療育が日本を含む多様な文化でもうまくいくのか、そして長い目で見て社会的な力にどうつながっていくのかを、さらに調べていく必要があります。

しかし、今回の研究は、ロボットとごっこ遊びをするだけで、子どもたちの「気持ちを読み取る力」が高まる可能性を示した大きな一歩です。

技術と療育が手を取り合うことで、自閉症のある子どもたちが、より豊かに人と関わっていける未来が少しずつ形になってきています。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-12253-7)(画像:たーとるうぃず)

ロボットにはずっと期待しています。

早く、たくさんの機会で出会えるようになることを願っています。

(チャーリー)