この記事が含む Q&A

- 自閉症の不安と特徴の関係はどう分かれていますか?

- 不安は全般・社交・分離・パニック/広場恐怖の4つに分類され、自閉症の特徴の中で「予測可能性へのこだわり」と「感覚過敏」が不安と橋渡しする役割を果たします。

- 具体的な支援のポイントは何ですか?

- 感覚過敏への配慮、予測可能性を高める工夫、不確実な状況への対応スキルを練習することが有効です。

- 研究にはどんな限界がありますか?

- 保護者報告のみで子どもの声が反映されず、データが複数研究を合わせたため文化・診断方法の違いが影響する可能性があります。

自閉症の子どもや若者は、一般的に不安を強く感じやすいことが知られています。

これまでの研究でも、自閉症の子どもの20〜50%が臨床的に高い不安のレベルを示すとされ、これは非自閉症の子どもに比べて明らかに高い割合です。

しかし、不安がどのように自閉症の特徴と関連しているのかについては、はっきりした答えが見つかっていませんでした。

これまでの研究の多くは、不安や自閉症の特徴を大まかな下位尺度に分けて調べてきましたが、具体的な症状どうしのつながりまでは明らかにできていませんでした。

この課題に取り組むために、キングス・カレッジ・ロンドン、ブリティッシュ・コロンビア大学、ウエスタンオーストラリア大学、ダルハウジー大学、マクマスター大学、オタワ大学、アルバータ大学、スタンフォード大学、ニューカッスル大学、エモリー大学、マルケット大学、メルボルン大学、テルアビブ大学、トロント小児病院などの国際的な研究チームが協力し、大規模な研究を行いました。

対象はカナダ、シンガポール、イギリス、アメリカの4か国で集められた623人の自閉症の子どもと若者(6歳から18歳)です。

研究では、保護者が答える質問紙を用いて、不安の症状と自閉症の特徴を細かく調べ、それらの関係を「ネットワーク分析」という方法で明らかにしました。

調査に使われたのは「スペンス児童不安尺度」という質問紙で、子どもがどのような不安を感じるかを具体的に記録するものです。

この尺度では、不安を「全般不安」「社交不安」「分離不安」「パニックや広場恐怖」といった種類に分けて測定します。

一方、自閉症の特徴としては「社会的コミュニケーションの難しさ」「こだわりや反復行動」「感覚過敏や感覚への特異な反応」が共通項目として取り入れられました。

まず、不安の症状だけをネットワークとして可視化したところ、4つのまとまりが現れました。

全般不安、社交不安、分離不安、そしてパニックや広場恐怖です。

これは従来の診断基準とほぼ一致しており、不安の症状群が安定した構造を持っていることを確認できました。

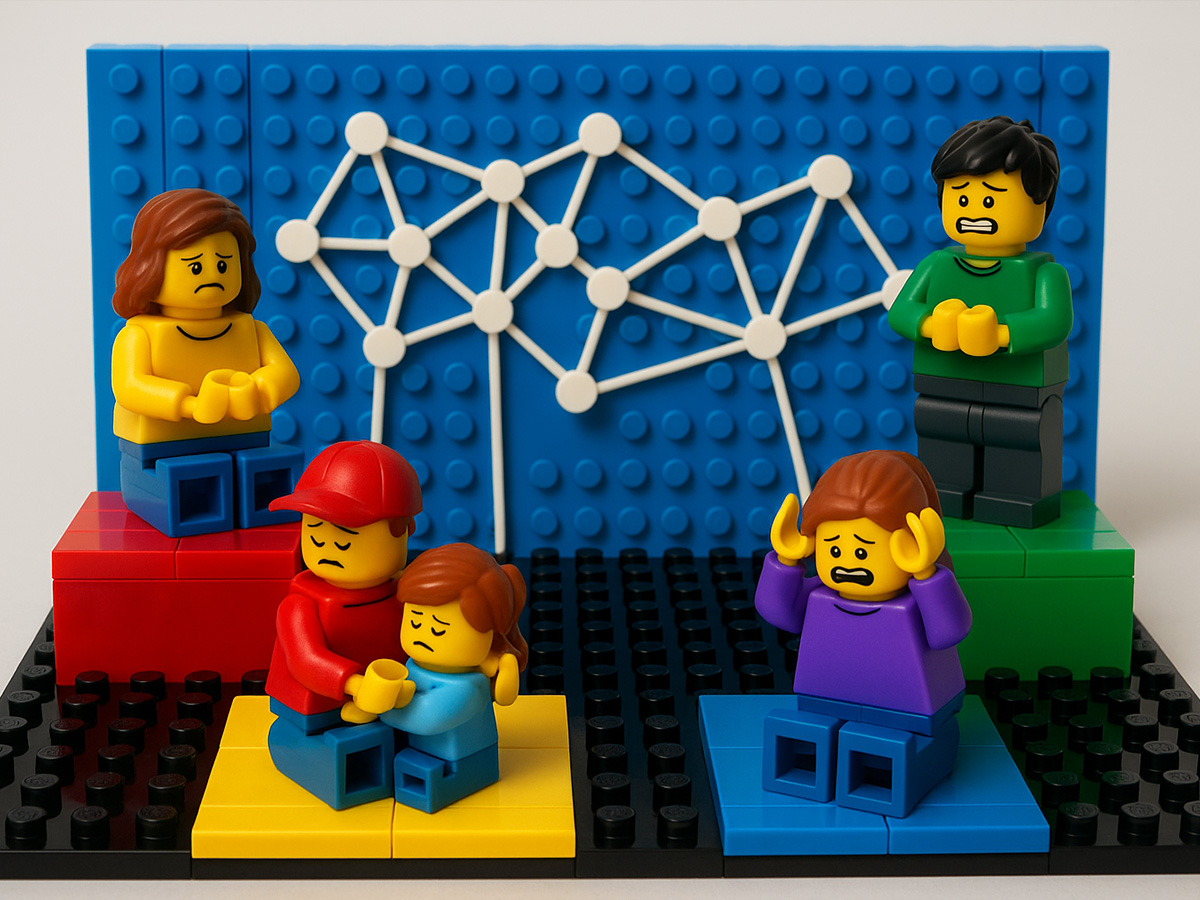

次に、自閉症の特徴を加えてネットワークを再構築すると、自閉症の特徴は一つのまとまりを作りながらも、不安の特定の症状と強くつながっていることがわかりました。

とくに「予測可能性や同一性への強いこだわり」と「感覚過敏」という二つの特徴が、不安との間を結ぶ“橋渡し”の役割を果たしていました。

この二つを起点として、不安と自閉症の特徴が行き来し、互いに影響を及ぼしているのです。

「いつも同じであってほしい」という強いこだわりは「漠然とした心配」とつながっていました。

予測できない状況に直面すると、不安が高まり、それが「いつもと同じでなければ安心できない」というこだわりを強化するという流れです。

一方「感覚過敏」は「人混みが苦手」「人の目が気になる」「理由のない恐怖感」といった不安の症状と結びついていました。

感覚刺激に強く反応することで不快や驚きが生まれ、それが強い不安につながることが示されています。

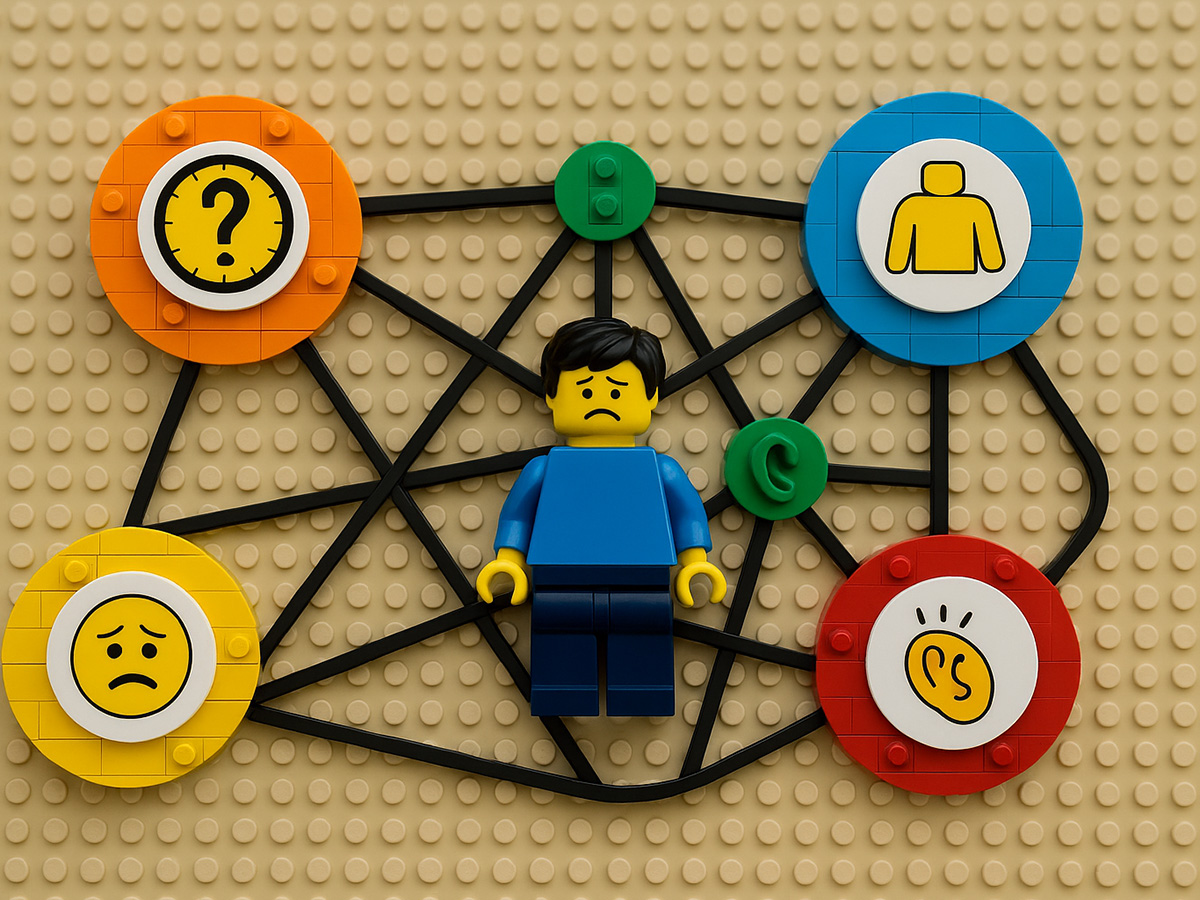

この研究は、不安と自閉症の関係を「できる・できない」といった一面的な図式でとらえるのではなく、症状どうしの複雑なつながりとして描き出しました。

その結果、自閉症と不安は構造的には別のものですが、特定の特徴を通じて強く関連していることがわかりました。

とりわけ「同一性へのこだわり」と「感覚過敏」が、その橋渡しの中心的な役割を果たしていることが大きな発見です。

また、年齢や知的適応の水準によっても違いが見られました。

とくに社交不安は年齢が上がるにつれて強まりやすいことが示されました。

思春期に入ると人間関係や社会的な期待が増えるため、不安が強くなる可能性があります。

知的適応の水準も社交不安との関連が強く、発達の段階や社会経験の違いが不安の形に影響することが示されています。

研究チームは、こうした結果から臨床や支援への具体的な示唆を導き出しています。

第一に、感覚過敏への配慮が重要です。

強い音や光、においを減らす環境調整は、不安の高まりを防ぐ効果があります。

第二に、予測可能性を高める支援です。

予定を前もって伝える、視覚的に見通しを示すといった工夫は、不確実性に対する不安を和らげます。

第三に、不確実な状況に直面したときの対応スキルを練習することです。

段階的に新しい体験に慣れる練習や、安心できる大人と一緒に取り組むことが有効だとされています。

この研究には限界もあります。

データは保護者の報告に基づいており、子ども本人の声は反映されていません。

また、複数の研究データを組み合わせているため、文化や診断方法の違いが影響している可能性もあります。

それでも、大規模で国際的なデータを使い、症状レベルの関係を明らかにした点は非常に大きな意義があります。

不安は学校生活、家庭生活、社会生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。

学校に行くのを嫌がる、人前で話せない、理由もなく強い恐怖を感じるといった行動の背後には、感覚過敏や「いつも同じであってほしい」という強いこだわりが関係している可能性があります。

こうした“橋渡し”の症状に注目することで、表に現れる行動だけでなく、その背景にある仕組みに対応できるのです。

研究チームは、自閉症と不安の関係をより深く理解することは、個別にあわせた支援や治療を発展させるために欠かせないと結論づけています。

とくに、感覚過敏や不確実性への耐性を改善する支援は、自閉症の子どもや若者にとって大きな助けとなる可能性があります。

この視点は、家庭や学校、医療や福祉の現場での支援に役立ち、子どもたちが安心して生活できる環境を整える手がかりになります。

自閉症と不安をつなぐ見えない橋を見つめることは、子どもたちの心の安心を築くうえで大きな意味を持ちます。

感覚過敏と同一性へのこだわりという特徴を正しく理解し、支援の焦点をそこに当てることで、不安に苦しむ自閉症の子どもや若者の生活が少しずつ変わっていくことが期待されます。

(出典:Child and Adolescent Mental Health)(画像:たーとるうぃず)

- 感覚過敏への配慮

- 予測可能性を高める支援

- 不確実な状況に直面したときの対応スキルを練習

不安、困難が少しでも減るように、多くの方に知っておいていただきたいと願います。

(チャーリー)