この記事が含む Q&A

- スーパーパワー・メンターズはどんなプログラムですか?

- 同じ経験を持つ大人がメンターとなり、学びのちがいを持つ子どもや若者を寄り添い支援するプログラムです。

- どんな成果が報告されていますか?

- メンティーの心のウェルビーイングや自己肯定感の向上が報告され、これまでに1万1千回を超えるメンタリング・セッションが行われています。

- 他の教育支援とどう違いますか?

- 同じ経験を持つ人がメンターになる点が特徴で、オンライン化で地理的制約を超え、認定研修とバックグラウンドチェックを経たメンターが対応します。

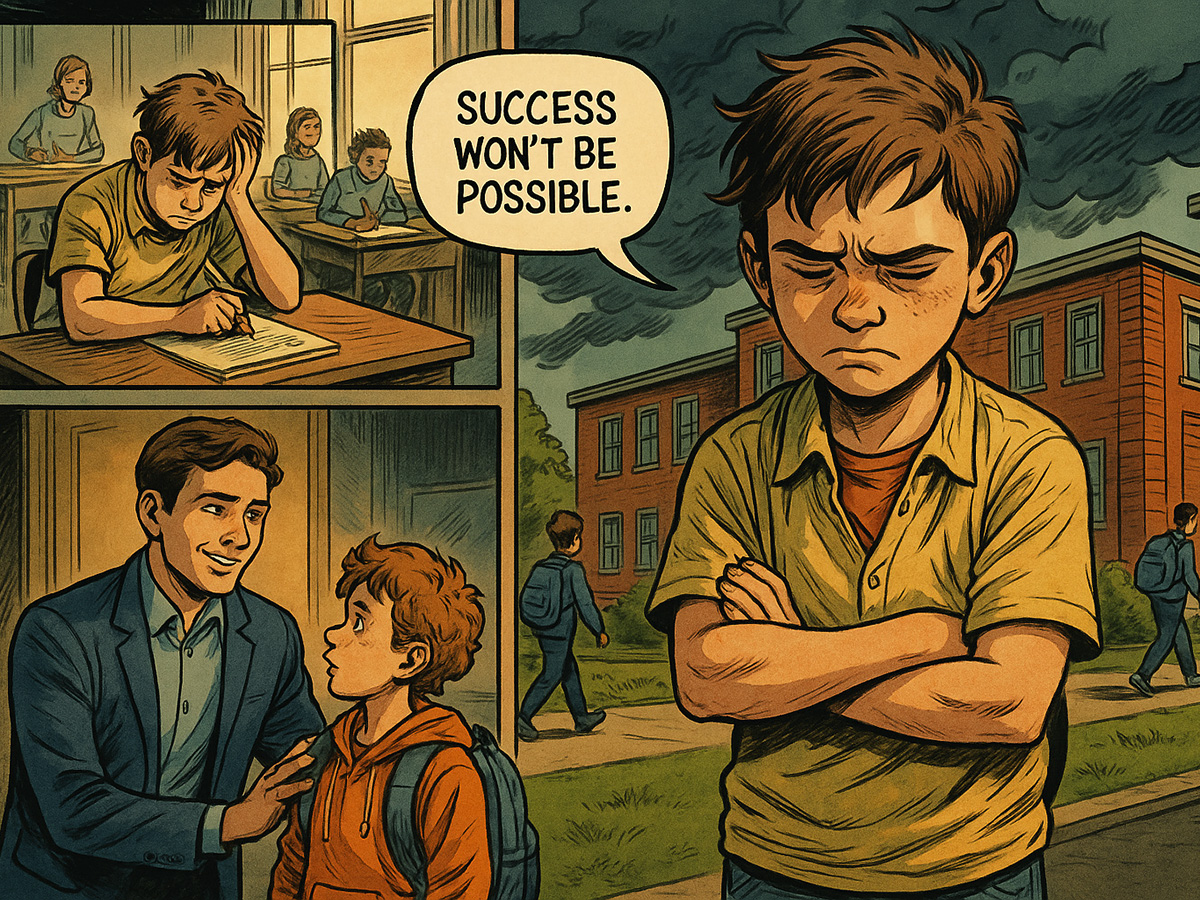

ある兄弟がいます。

兄は子どもの頃からADHDなどの学びのちがいを抱え、学校生活の中で強い苦しさを経験してきました。

授業で遅れを取ることが多く、まわりと比べてできないことばかりを意識させられ、教師からも「成功できないだろう」と言われてしまったことがあります。

そうした言葉は、子どもの心に大きな傷を残します。

しかし彼は、その体験をただのつらい思い出にとどめませんでした。

自分と同じように感じている子どもたちを支えたいという気持ちを持ち、その思いを原動力にして活動を始めました。

その結果、生まれたのが「Superpower Mentors(スーパーパワー・メンターズ)」という新しい支援プログラムです。

このプログラムは、米ノースイースタン大学とも深い関わりを持ち、学びのちがいを持つ若者の未来を切りひらく取り組みとして注目を集めています。

スーパーパワー・メンターズは、一般的な教育支援や療法とは大きく異なる特徴があります。

それは「同じ経験を持つ人がメンターになる」という点です。ADHDやディスレクシア(読字障害)、自閉スペクトラムなど、学びのちがいを持つ子どもたちは、家庭や学校で支援を受けることがあっても、心から共感できる相手と出会える機会は少ないのが現実です。

先生や親は理解しようと努めても、実際に同じ体験をしていなければわからない感覚があります。

だからこそ、少し年上の当事者がメンターとなり、自分の経験をもとに寄り添うことに意味があります。

この仕組みがスーパーパワー・メンターズの中心にあります。

活動が始まってから、すでに1万1千回を超えるメンタリング・セッションが行われています。

対象は10歳から25歳までと幅広く、さまざまな学びのちがいを持つ若者たちが参加しています。

セッションに参加する子どもや若者は、ただアドバイスを受けるのではなく、安心できる環境で自分の気持ちを話し、自分の可能性を見つける時間を過ごしています。

参加者からは「わかってもらえた」「自分にも力があると感じられた」といった声が多く寄せられています。

実際に、メンティーの感情的なウェルビーイング、つまり心の健康が向上していることがデータとして報告されています。

このプログラムが若者の自己肯定感に確かな影響を与えていることがわかります。

スーパーパワー・メンターズの発展には、パンデミックという予想外の出来事も大きな役割を果たしました。

対面での支援が難しくなった時期に、オンラインでメンターとメンティーをつなぐ仕組みが取り入れられました。

それによって地理的な制約を越え、遠く離れた場所にいる若者も支援を受けられるようになりました。

インターネットを通じて、世界中の子どもたちが同じ経験をした大人と出会えるのです。柔軟な発想が、この活動を一気に広げるきっかけとなりました。

メンターの質も厳しく管理されています。

プログラムに参加するメンターは、ただの経験者ではありません。

認定研修を受け、必要な知識やスキルを身につけ、さらにバックグラウンドチェックも受けています。

安心して話せる環境を作るために、選ばれた人たちが活動しているのです。

そのため、メンティーの側も信頼を持って相談することができます。信頼できる相手がいることは、子どもたちにとって何よりの安心につながります。

このプログラムの背景には、兄弟それぞれの役割があります。

兄は自分の体験を語り、活動の顔としてビジョンを発信する存在です。

その言葉は同じように悩む子どもや家族に共感を呼び起こします。

弟はノースイースタン大学で学びながら、プログラムの運営を支えています。

資金調達や運営体制の整備など、裏方としての役割を担っています。

二人がそれぞれの得意分野で力を発揮することで、活動は力強く成長しています。

兄の経験と発信力、弟の運営と管理の力、その両方があってこそスーパーパワー・メンターズは広がっているのです。

活動の理念にあるのは、「学びのちがいは弱点ではなくスーパーパワーだ」という考えです。

多くの子どもたちは、自分の特性を否定的に受け止められてしまうことが多いのです。

できないことを指摘され、周囲と比べられる中で、自信をなくしてしまうことが少なくありません。

しかしこのプログラムでは、同じ経験をした大人が「その特性があるからこそできることがある」と伝えます。

それは子どもたちにとって大きな励ましになります。自分のちがいを武器に変えられると知ることは、生き方そのものを変える可能性を持っています。

ノースイースタン大学との連携は、この活動に学術的な裏づけと広がりを与えています。

大学と結びつくことで、ただの体験談の共有ではなく、実証的なプログラムとして確立されてきました。

教育の現場や家庭だけでは届かなかった支援を、大学の知見と社会起業の力で形にしている点は大きな意味を持っています。

大学が関わることで、プログラムは信頼性を高め、さらに広い社会へと影響を及ぼすようになっています。

このプログラムの意義は、単なる学習支援にとどまりません。

学びのちがいを持つ若者にとって、「自分と同じ経験をした大人が存在する」と知ることは、将来の見通しを持つことにつながります。

学校での困難だけでなく、社会に出たあとも生きていけるという確信、自分らしさを活かして生きられるという希望が、人生を支える力になるのです。

スーパーパワー・メンターズは、そうした自己肯定感を育てる場として大切な役割を果たしています。

この兄弟の歩みから見えてくるのは、「困難を力に変える」というテーマです。

子ども時代に感じた苦しさや否定的な体験を、そのまま終わらせるのではなく、人を支える力に変える。

その視点は、学びのちがいを持つ子どもやその家族だけでなく、社会全体に対しても強いメッセージを放っています。

誰もが持っている「ちがい」を受け入れ、それを力に変えていける社会が望まれています。

(出典:米ノースイースタン大学)(画像:たーとるうぃず)

たしかに、当事者同士だからこそ、わかって助けられることも多いでしょう。

ますます、このプログラムが広がっていくことを期待しています。

(チャーリー)