この記事が含む Q&A

- 本研究はどのように自閉症のある子どもの教室内のつながりを評価しましたか?

- Game of the Starsというオンラインゲームと中心性指標を用い、子ども同士の選択と星の配分をネットワークとして分析しました。

- 自閉症のある子どもの特徴としてどんな傾向が見られましたか?

- 教室の中心から外れやすく、互恵性が低い傾向があると報告されています。

- この研究の教育現場での活用について何が示唆されましたか?

- 教師はつながりの地図を用いて関係づくりの支援を設計し、子どもの選択を尊重しつつクラス編成にも活用できる可能性が示されました。

小学校の教室は、子どもたちにとって小さな社会のような場所です。

毎日の授業、遊び、班活動。そこには「誰と一緒にいたいか」「どんなふうに関わるか」といった、多くの選択と感情が折り重なっています。

しかし、そのつながりの中で自閉症のある子どもがどのように受け止められ、どんな位置に立っているのかは、これまで意外なほど明確にわかっていませんでした。

今回スペイン、チリ、そして複数の研究機関が協力して行った研究は、まさにこの問題に真正面から取り組んだものです。

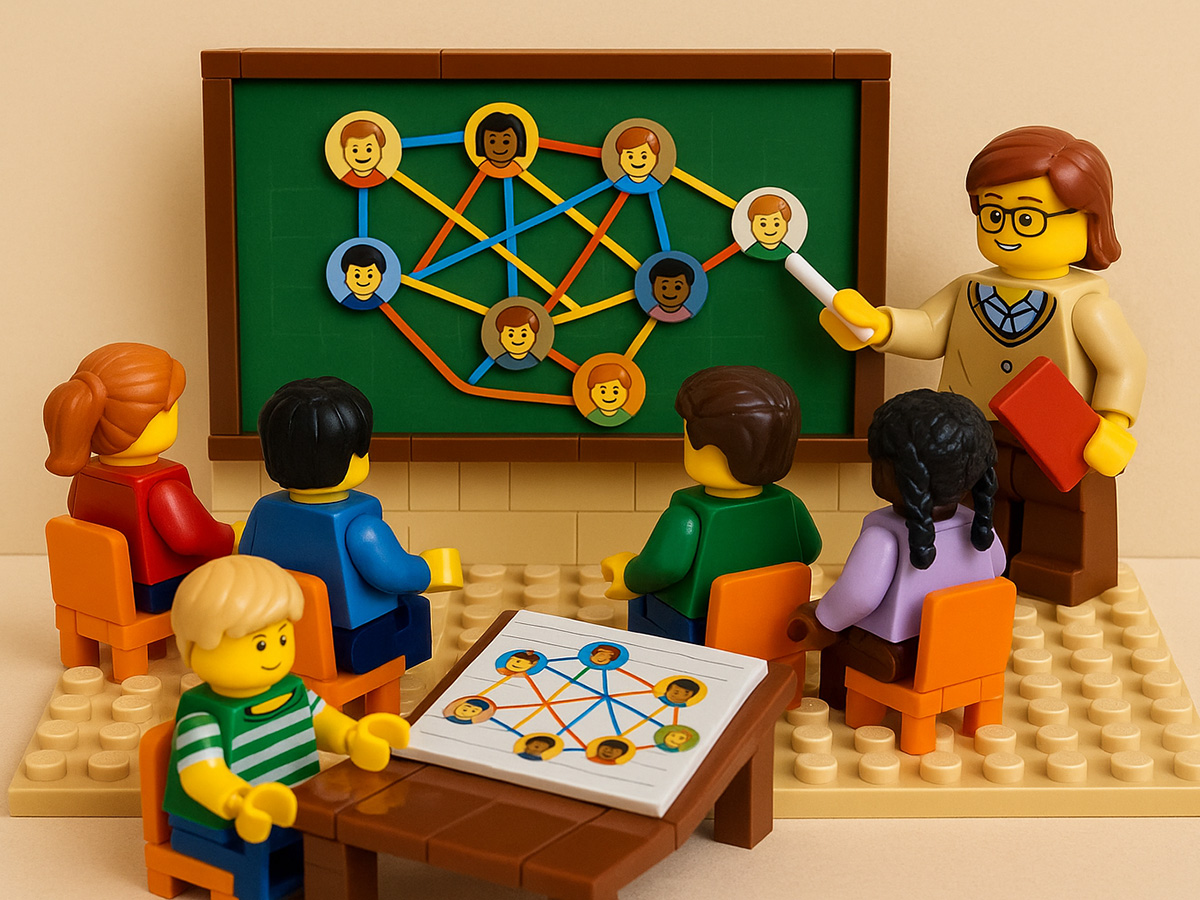

研究チームは、小学校の教室で起きている「子ども同士の実際のつながり」を、ただ観察するのではなく、子どもたち自身の選択や行動に基づいて、より客観的に測定する方法を開発しました。

それが「Game of the Stars(ゲーム・オブ・ザ・スターズ)」という、子ども向けのオンラインゲームを使った新しい手法です。

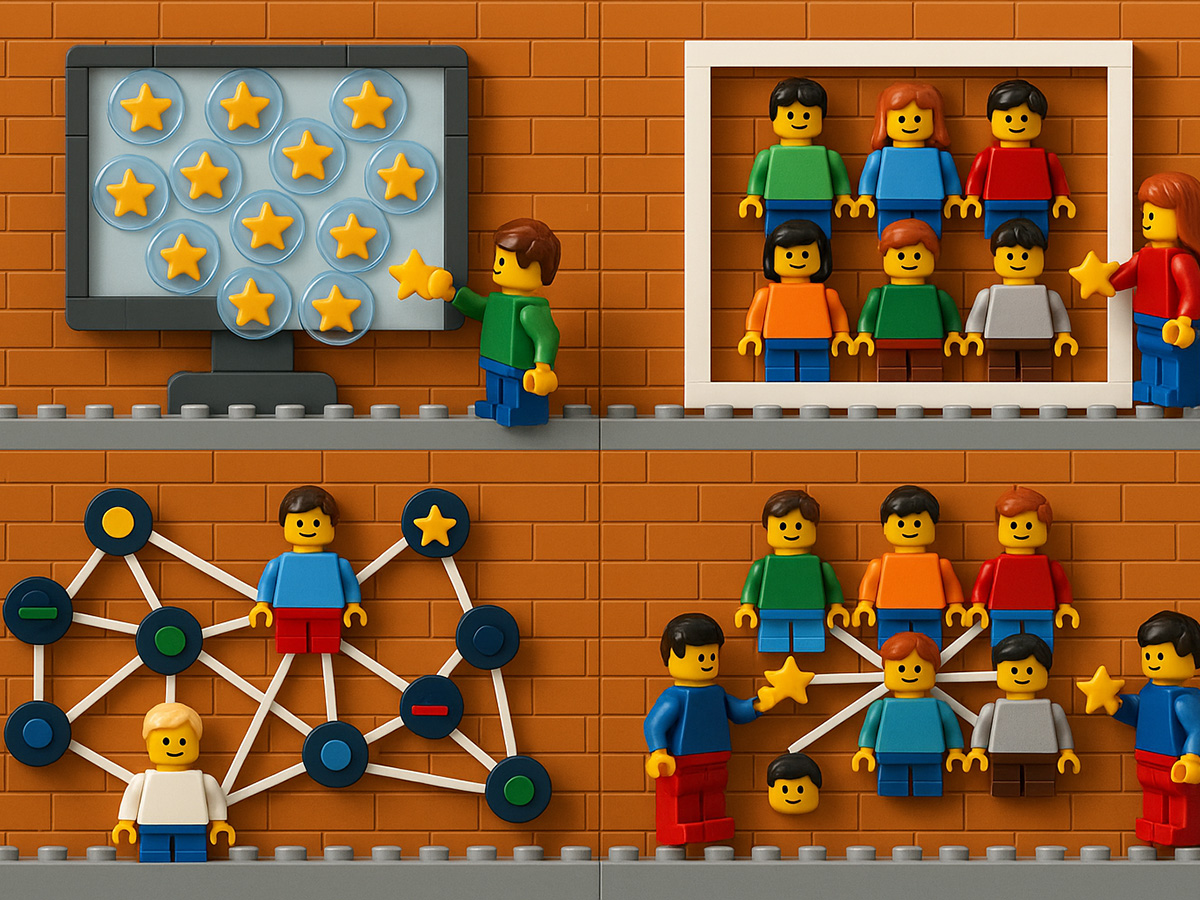

このゲームは、子どもたちにとっては楽しい遊びのように見えます。

しかし同時に、子どもたちが自然に示す「誰に近づきたいか」「誰に星というごほうびを渡したいか」という行動を通して、教室の中でのつながりを精密に分析するための仕組みでもあります。

研究に参加したのは、6歳から11歳の625人の子どもたちです。

その中には18人の自閉症のある子ども、143人のその他の特別な教育的ニーズ(SEN)のある子ども、そして464人の一般の子どもが含まれていました。

研究規模は大きく、学年も1年生から4年生まで広く含まれています。

ゲームは4つのステージから成り立っています。

- 子どもたちは、画面上のバブルを割って15個の「星」を集める実努力課題に取り組みます。

これは、子どもたち自身が集めた報酬を使うことで、選択に責任と意味が生まれるよう工夫されています。 - 「クラスメイトを10人選ぶ」ステージでは、教室全員の顔写真が表示され、関わりたい相手を自分で選びます。

- 「星の配分」ステージでは、集めた星をどのクラスメイトにどれだけ渡すかを決めます。

- 「友だち」「避けたい相手」などを指名するステージがあり、これは一般的な友だち関係の調査に近いものです。

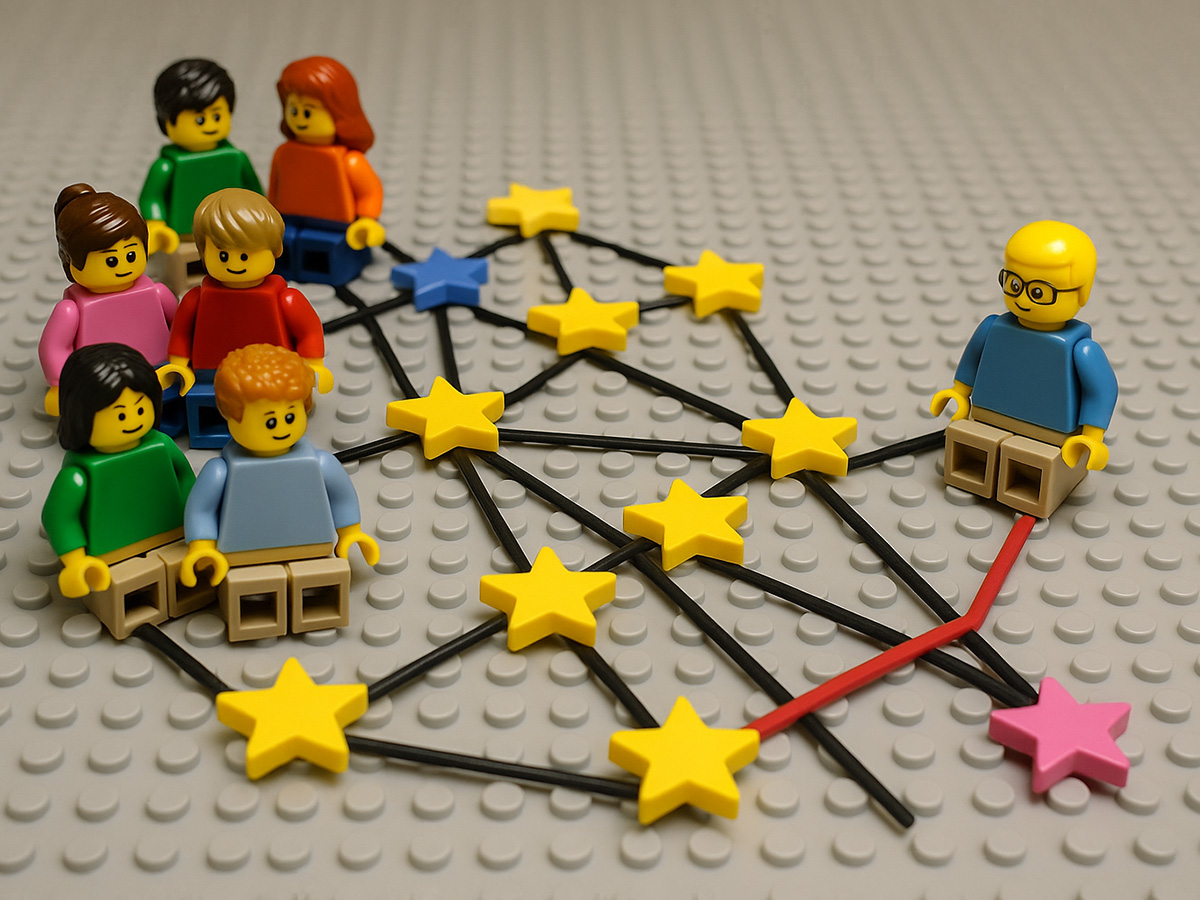

研究者たちは、これらの選択の履歴をすべてネットワークとして記録しました。

つまり、子ども同士がどのように「つながった」のかを数学的に表現し、一人ひとりが教室の中でどの位置にいるのかを測定したのです。

ここで使われたのが「中心性」と呼ばれる指標で、これはネットワークの中での重要度や影響度を表します。

- 「PageRank セントラリティ」は、インターネットの検索エンジンに使われるアルゴリズムを応用し、「どの子が多くの、そして影響力のある相手から星を受け取っているか」を見える化します。

- 「Betweenness セントラリティ」は、子どもたちのグループの間で「橋渡し」になる役割を測定します。

- 「Closeness セントラリティ」は、どの子が他の多くの子どもと短い距離でつながっているかを示します。

さらに研究者たちは、星や選択が単なる偶然ではないかを調べるために「ランダム化モデル」を使いました。

つまり、星の配分や選択が本当に「意味のある行動」なのか、それとも偶然そう見えているだけなのかを、統計的に確かめたのです。

こうした手法を通して、子ども同士のつながりは驚くほどクリアに見えてきました。

もっとも重要な結果の一つは、「自閉症のある子どもは、教室というネットワークの中心から外れた位置にある傾向が強い」ということでした。彼らは、星を受け取る量や選択される頻度が他の子どもより少なく、クラス全体のコミュニケーションの輪の外側に立っていることが多かったのです。

また、「互恵性(お互いに選び合う)」も低い傾向がありました。

誰かを選んでも、その相手から選び返されることが少なかったのです。

これは、単に友だちが少ないという表面的な説明を超えて、教室でのつながりが一方向になりやすいという特徴を示しています。

そしてここで興味深いことに、自閉症以外の特別な教育的ニーズを持つ子どもたちは、自閉症のある子どもとは違ったパターンを示しました。

特別な教育的支援を必要とする子どもは、一般の子どもより中心性が低い傾向はあるものの、互恵性は比較的保たれていたのです。

これは、自閉症のある子ども「だけ」が持つ独自のパターンが存在することを示しています。

研究者たちは、こうした違いが「相手への興味の示し方」「関わり方のタイミング」「集団に入りやすさ」といった自閉症の特性によって生じる可能性を指摘しています。

ただし、ここで強調されているのは、「自閉症のある子が友だちを求めていないわけではない」という点です。

彼らも相手を選び、星を配り、つながりを作ろうとしていました。

しかし、その努力が相手に伝わりにくかったり、集団の動きと少しずれてしまうことがあるのです。

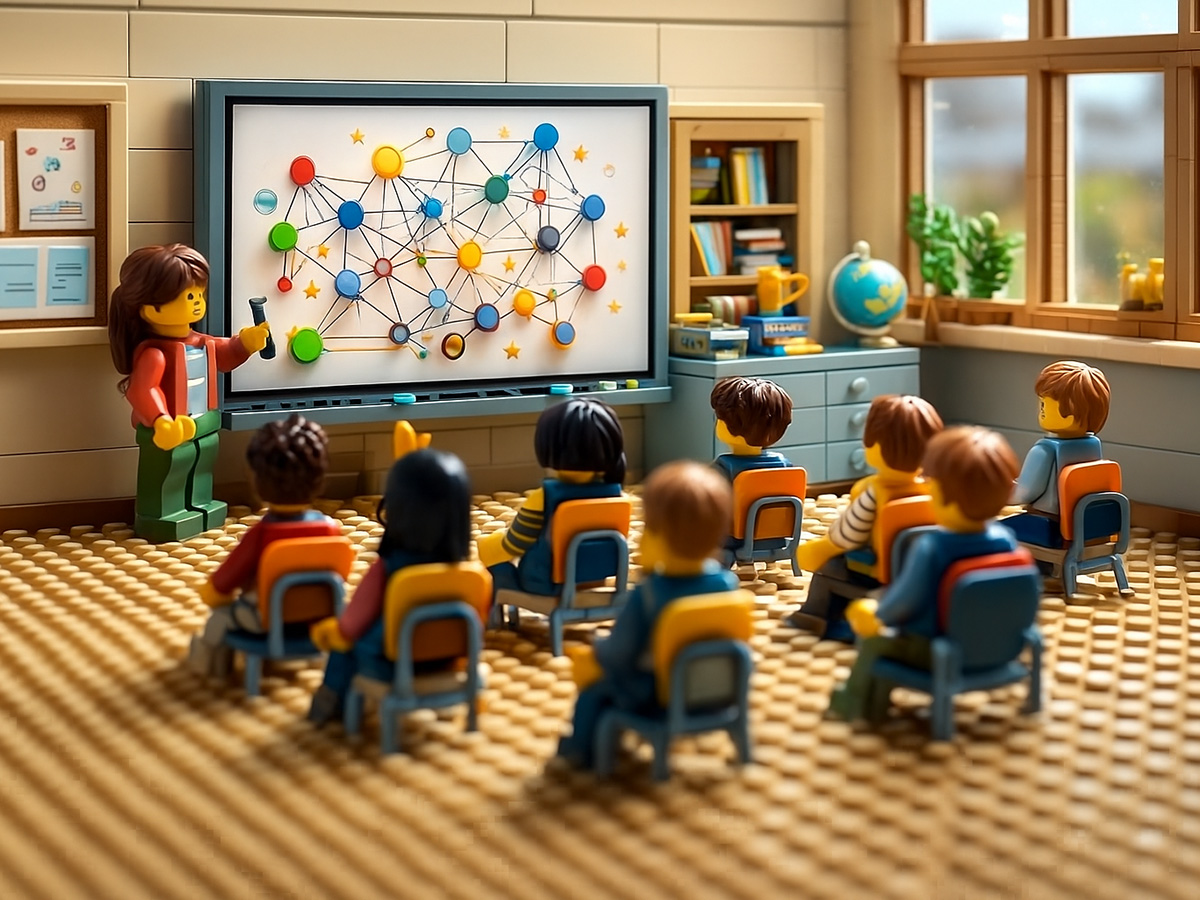

研究チームは、ゲームによって得られた「教室のつながりの地図」を使うことで、教師が子ども同士の関係をより深く理解できると述べています。

たとえば、ある子が特定の相手から多くの星をもらっていれば、その関係は相互に信頼があり、支え合っている可能性があります。

一方で、孤立している子どもがいれば、その周囲にどのようなつながりがあるのかを丁寧に見て、支援の糸口にすることができます。

また、研究者たちは「この方法は単なる観察より正確で、子ども自身の行動に基づいた関係づくりの分析ができる」と述べています。

教室の中で起きる「目に見えにくい関係」を、本人の選択から見える形にすることで、支援の質を高めることができるからです。

ただし研究には限界もあります。

自閉症のある子どもの参加者は18名と少なく、より大規模で多様なサンプルを使った研究が必要だとされています。

しかし、この方法が「教室での自閉症のある子どもの社会的つながり」を捉えるうえで非常に有用であることが示された点は大きな意義があります。

この研究から導き出されるメッセージの一つは、「つながりは量ではなく質であり、その質は本人の選択の積み重ねから見えてくる」ということです。

自閉症のある子どもが教室の中でどのように感じ、どのように行動しているのかを、本人の視点に近い形で捉えることができた点は、教育現場にとって大きな意味をもちます。

教室という日常の場で、自閉症のある子がどうすれば安心し、自分らしくつながりを作れるのか。

その答えは一人ひとり違いますが、今回の研究はその道のりを照らす大切な一歩となりました。

子ども自身の選択を尊重し、丁寧に見つめることで、教室はより優しい場所に変わることができます。

研究で示された「つながりの地図」は、そのための支援を考える際の強力な手がかりとなるはずです。

(出典:Nature Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-025-24190-6)(画像:たーとるうぃず)

実験だけでなく、学校のクラス編成のときにも、このネットワークの見える化は使ったほうがよいと思います。

昔であれば、各生徒から命に関わるような希望を出されても、先生や学校にはそれに対応する能力がありませんでした。

しかし現在は、こうしたネットワーク化すれば、あとは数学の問題となりコンピューターが計算して、最適なクラスを算出してくれます。

「あいつと一緒だったら安心」「あいつとだけは一緒になりたくない」

1年、2年、単位で変更できない強制される人間同士の組み合わせなのですから、できる限り考慮していいと思います。

どう配慮したって、「あいつは嫌い」ということが誰にでも起きるのですから、最初のスタートくらいは。

大人だって希望することで異動したり、転職したりできるのですから。

(チャーリー)