この記事が含む Q&A

- 自閉症の子どもたちの運動の困難さを改善するために効果的な方法はありますか?

- ボールを使った運動トレーニングと磁気刺激療法の併用が効果的です。

- cTBS療法は子どもに安全ですか?

- 1回の刺激は痛みがほとんどなく、非侵襲的な安全な方法とされています。

- 運動支援に家族や学校はどのように関わることができますか?

- 日常の運動活動に積極的に参加し、楽しく続けられる環境を作ることが大切です。

自閉症の子どもたちの多くが、日常生活の中で「体をうまく動かすこと」に困難を感じています。

たとえば、手先の細かい動作が苦手だったり、バランスを取ることが難しかったり、大きく体を動かす場面でぎこちない動きをしてしまうこともあります。

こうした「運動の困難さ」は、自閉症の診断基準には含まれていませんが、実際にはとても多くの子どもに見られる特徴であり、本人や家族にとって大きな負担となっています。

今回の研究では、中国とポーランドの複数の大学・医療機関による国際的な研究チームが、「運動の困難さ」に対して効果的な新しい方法を検証しました。

研究には、中国国内の大学、発達支援センター、母子保健病院と、ポーランドの体育系大学が連携して参加しています。

研究の対象となったのは、3歳から10歳までの中国の子どもたちであり、臨床試験は中国・揚州市にある児童発達支援センターで行われました。

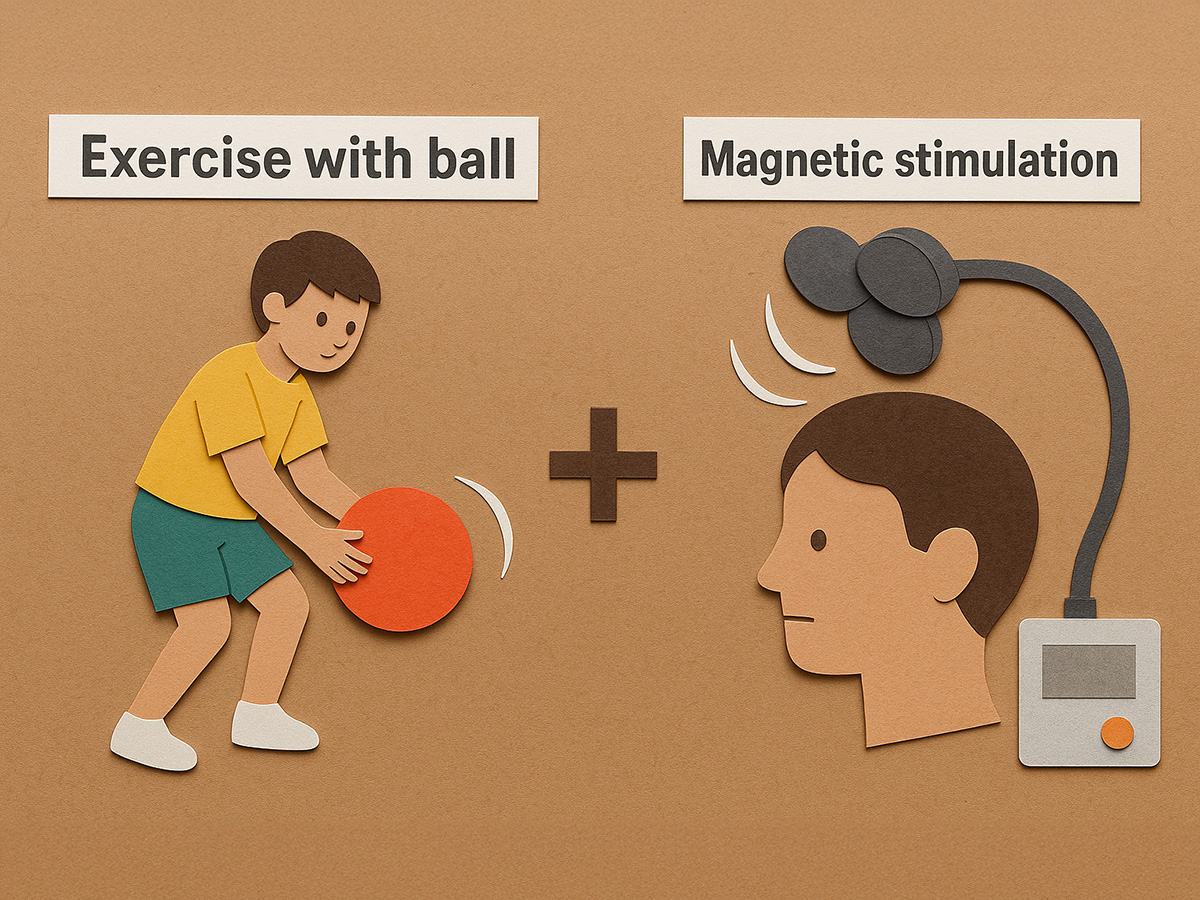

今回の研究では、「ボールを使った運動トレーニング」と「cTBSと呼ばれる脳への磁気刺激療法」という2つの異なる手法を組み合わせて、自閉症の子どもたちの運動機能にどのような影響があるのかを調べました。

これまでにも、ボール運動や磁気刺激(TMS)といった方法は、それぞれ単独で効果があることが報告されてきました。

しかし、それらを同時に組み合わせた研究は、ほとんど行われていません。

研究チームは、「ひとつの方法では改善がむずかしい子どもたちに対して、ふたつの方法を組み合わせることで、より大きな効果が得られるのではないか」と考えました。

そして、3歳から10歳までの自閉症スペクトラム症(ASD)の診断を受けた子どもたち50人を対象に、12週間にわたる本格的な検証を行いました。

それぞれのグループは、以下の4つに分かれました。

* 「ボール運動」だけを受けるグループ

* 「cTBS」だけを受けるグループ

* 「ボール運動」と「cTBS」の両方を受けるグループ

* どちらも受けず、普段通りの療育(ABAなど)を受けるグループ

それぞれのグループは、週に5回、1回45分のセッションを12週間続けました。

運動の効果を測るためには、「MABC-2」という国際的に使われている運動能力の検査が使われました。

これは、「手先の器用さ」「狙って投げる・キャッチする力」「バランス感覚」の3つを調べるものです。

結果として、「ボール運動」と「cTBS」の両方を受けたグループでは、「手先の器用さ」がとくに大きく改善し、全体の運動能力スコアも有意に向上しました。

さらに「ボール運動だけ」のグループでも、全体のスコアに明らかな改善が見られました。

一方で、「cTBSだけ」のグループでは、目立った改善は見られませんでした。脳への刺激だけでは十分ではなく、実際の運動体験が加わることで、より効果が現れると考えられます。

なぜ、この2つを組み合わせると効果が高まるのでしょうか?

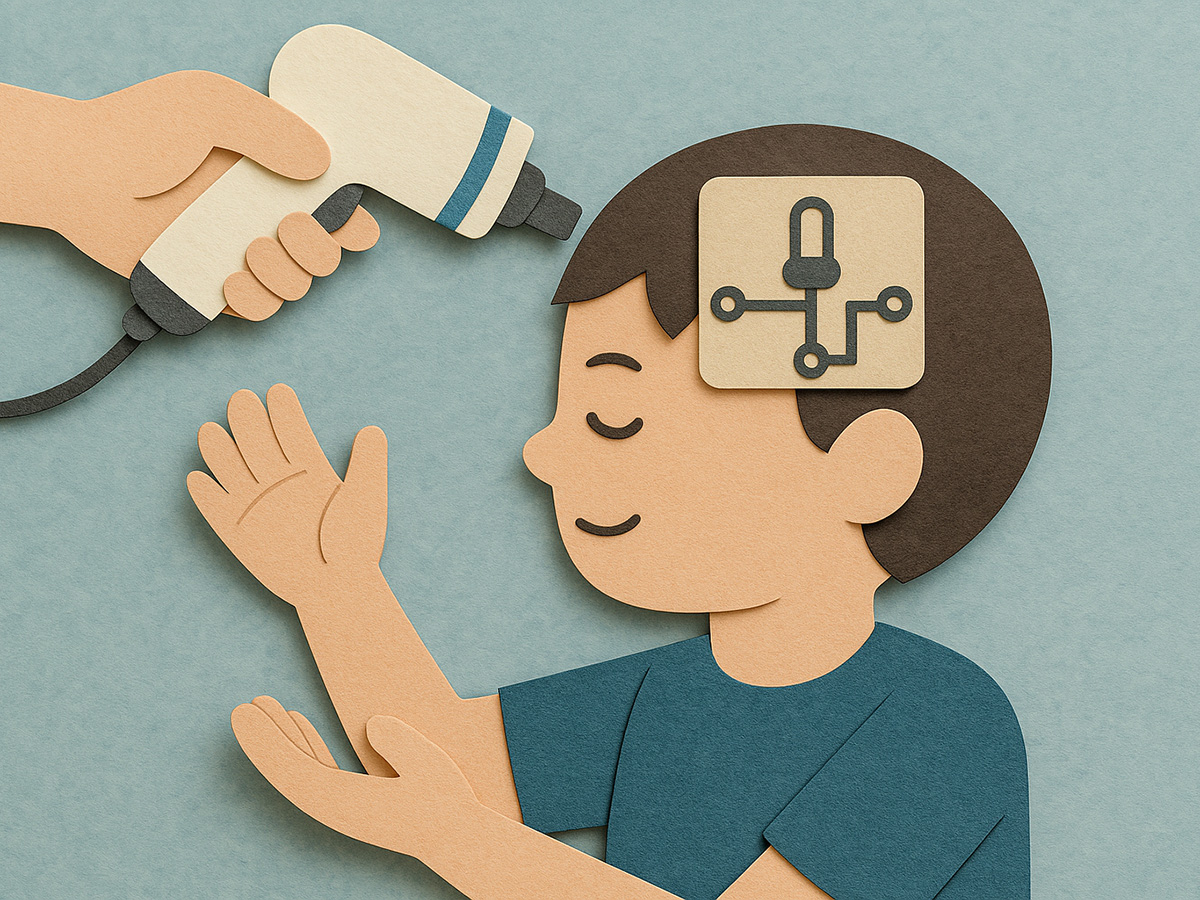

cTBSは、「シーティービーエス」と読みます。

これは、「脳にやさしく磁気の刺激をあたえて、神経のはたらきを整える方法」です。

もっと正確に言うと、「経頭蓋磁気刺激(けいとうがいじきしげき)」という技術のひとつで、特定の場所に小さな磁気パルスを何回も当てて、脳の活動のバランスを調整する方法です。

cTBSは、1回の刺激がわずか数分で終わり、痛みもほとんどありません。

今回の研究では、「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる、考える力や感情を調整する脳の部分にこの刺激を行いました。

この部分は、運動や体の動きをコントロールする働きにも関係しているとされています。

イメージとしては、「頭のなかにあるスイッチの配線を、やさしく調整してくれる道具」のようなものです。

これによって、子どもたちが新しい動きを覚えたり、体をうまく使ったりする力がサポートされると考えられています。

そこに「ボール運動」のような実際の練習を加えると、脳と体の両方からはたらきかけることができるため、より大きな効果が期待できるのです。

つまり、「脳の準備」と「体の経験」を同時に行うことで、うまく相乗効果がうまれるのです。

ボール運動の内容も、工夫されています。バスケットボールやサッカーなどの要素を取り入れながら、段階的に難易度を上げていく構成で、手と目の協調や、全身のバランスをとること、仲間とのやりとりなども自然と含まれるようになっています。

とくに、自閉症の子どもたちは、こうした活動を「楽しい」と感じることで、より積極的に取り組むことができるそうです。

研究チームは、「1つの方法では効果が限定的な場合でも、2つの異なるアプローチを組み合わせることで、より効果的な支援が可能になる」と報告しています。

実際、効果量を比べても、「ボール運動とcTBSの併用」は、単独の方法よりも大きな改善を示していました。

とはいえ、この研究にもいくつかの課題があります。

たとえば、参加者の数がやや少なかったこと、cTBSが本当に脳のどの部分にどう影響しているのかを詳しく調べる手段(たとえば脳画像など)は使われていなかったこと、などです。

また、cTBSという方法自体が、子どもにとって受け入れやすいかどうか、長期的にどのような効果があるのか、という点も、今後の検討課題とされています。

それでも、「運動の困難さ」に悩む自閉症の子どもたちに対して、よりよい方法を模索していく中で、「身体的な練習」と「脳の働きをサポートする方法」の組み合わせは、非常に大きな可能性を持っていると考えられます。

家族や支援者にとっても、子どもができる動きが少しずつ増えていくことは、日常生活の負担が軽くなったり、本人の自信や意欲につながったりする、たいせつな変化です。

今後は、さらに多くの子どもたちへの応用や、個々の特性に合わせた柔軟なプログラムの開発、また家庭や学校などの現場で実施しやすい形への工夫などが期待されています。

今回の研究は、そうした未来への一歩として、たいへん貴重な成果といえるでしょう。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-11540-7)(画像:たーとるうぃず)

非侵襲な方法で痛みなどもないようなので、効果がこうして認められれば、将来、利用できる選択肢になりそうです。

困難を軽減する、効果的な方法になることを願っています。

(チャーリー)