この記事が含む Q&A

- ADHDの子どもは反応抑制が弱く、No-go刺激を正しく抑えられないことが多く、反応時間も遅くなるのでしょうか?

- はい、研究結果は抑制機能の弱さと反応の遅さを示しています。

- 形態意識の能力はADHDの子どもと定型発達の子どもで差がなく、意味処理自体は保たれている一方で判断の実行には時間がかかる、という理解でよいですか?

- はい、正答率は同程度でN400にも差はなく、判断の実行スピードが遅い点が特徴です。

- 学習や教育の現場では、どのような配慮が有効と考えられますか?

- 急かさず待つ工夫や、反応するまでの余裕を設けるなど、反応抑制の困難さに配慮する支援が有効です。

注意欠如多動症(ADHD)は、子どもから大人にかけて広く見られる神経発達症のひとつです。

多くの研究で、ADHDの子どもは「反応抑制」が弱いとされてきました。

つまり、やってはいけないときに行動を止める力が不十分で、そのために衝動的に動いてしまうのです。

この特徴は学習や生活に影響を与えるため、教育や支援の現場で重要な課題となっています。

一方で、言語の理解や処理についてはどうでしょうか。

とくに、中国語のような表意文字の言語では「形態意識」と呼ばれる力が大切になります。

これは、言葉を構成する最小の意味の単位を理解し、組み合わせて意味をつかむ力のことです。

今回、中国の研究チームは、ADHDの子どもが反応抑制と形態意識の両方にどのような特徴を持っているのかを調べました。

この研究は、中国の寧波大学附属康寧医院を中心に、複数の教育・医療機関が協力して行われました。

対象となったのは小学校3年生から5年生の子どもたちで、ADHDと診断された40人と、年齢や学年を揃えた定型発達の子ども40人が比較されました。

すべての参加者は、知能や視覚・聴覚に問題がないこと、そして他の発達障害を合併していないことが確認されています。倫理的にも、保護者と子ども本人の同意を得て進められました。

研究では二つの課題が用いられました。

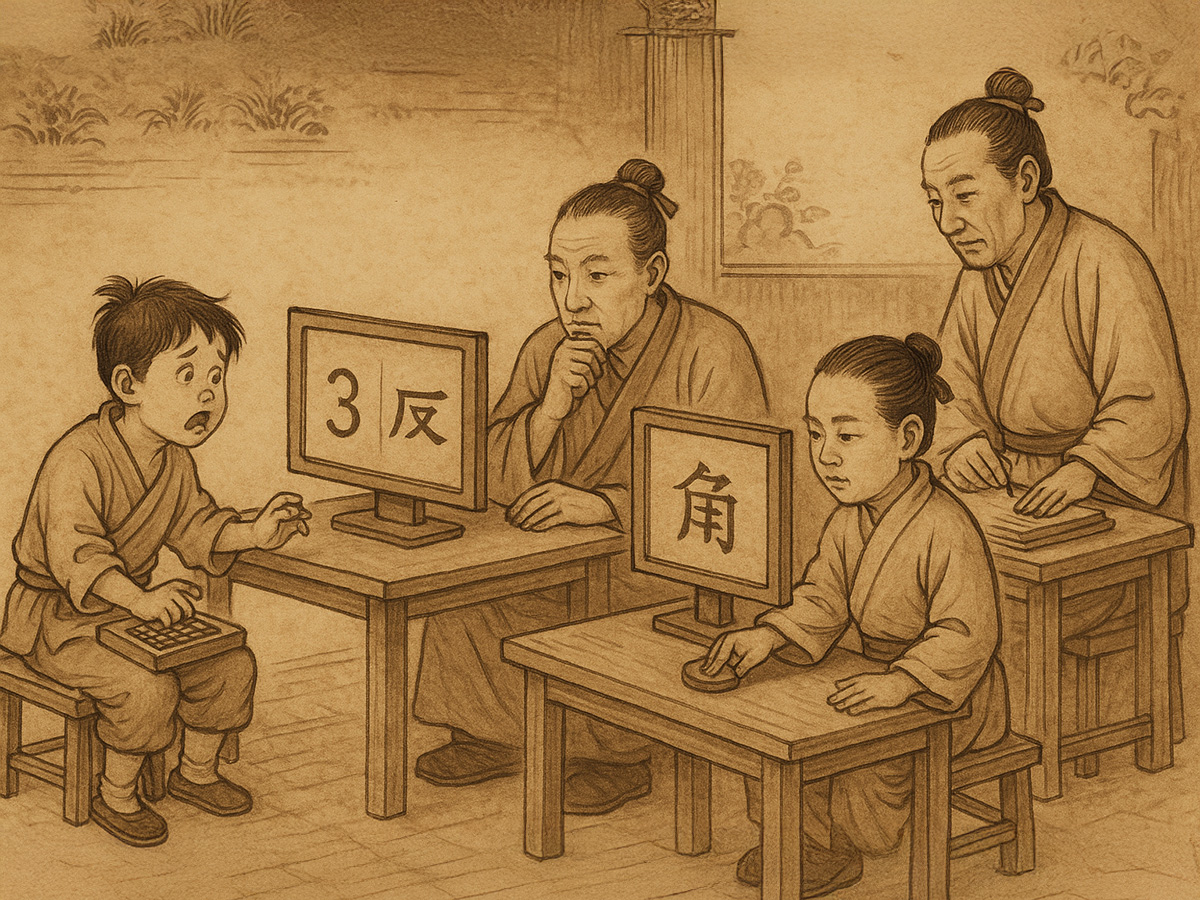

ひとつは「Go/No-go課題」と呼ばれるもので、画面に数字が出たときに、特定の数字なら素早くキーを押し、別の数字なら押さない、という反応抑制の実験です。

もうひとつは「形態意識課題」という実験でした。

これは、出てきた文字が本物の単語か、それとも作り物の単語かを見分けるものです。

中国語には、見た目は同じでも意味が違う「同形語」や、音は同じでも意味が違う「同音語」があります。

子どもたちは、画面に出た文字が本当の単語かどうかを判断し、「作り物の単語」のときだけボタンを押すように指示されました。

脳の活動もあわせて測定されました。

32チャンネルの脳波計を使い、刺激が出てからの1000ミリ秒間の脳の反応を解析しました。

とくに注目されたのは、反応抑制に関わるN200波と、意味処理に関わるN400波です。

これらはイベント関連電位(ERP)と呼ばれる指標で、脳の情報処理過程を知る手がかりになります。

結果は明確でした。

まず反応抑制の課題では、ADHDの子どもは定型発達の子どもよりもNo-go刺激を正しく抑えられない割合が高く、反応時間も遅いことがわかりました。

具体的には、No-go課題の正答率はADHD群で84.8%、定型群で92.0%でした。

また反応時間もADHD群が平均で約626ミリ秒と、定型群の540ミリ秒より長くなっていました。

さらに脳波の解析でも、ADHD群はNo-go刺激に対するN200の振幅が小さいことが示されました。

これらの結果は、ADHDの子どもが行動を抑える機能に明らかな弱さを持つことを裏づけています。

一方で、形態意識課題の結果は少し意外なものでした。

正答率ではADHD群と定型群に有意な差はありませんでした。

N400の振幅や潜時も同様に差はなく、意味の処理そのものには大きな違いが見られなかったのです。

しかし、反応時間に関してはADHD群が明らかに遅く、同形語・同音語のいずれの条件でも定型群よりも長い時間がかかっていました。

たとえば、同形語の判断ではADHD群が約960ミリ秒、定型群が約829ミリ秒でした。同音語でもADHD群が1014ミリ秒、定型群が846ミリ秒と大きな差がありました。

これらの結果から、研究チームは次のように結論づけています。

ADHDの子どもは反応抑制に明確な障害を持っており、それは行動の誤りや脳波の指標によって確認されました。

しかし、形態意識そのもの、つまり語の意味を構成する力には大きな欠如はなく、むしろ処理のスピードが遅いことが特徴的でした。

つまり、意味の理解はできているが、判断を実行する段階で時間がかかる、ということです。

この知見は、教育や支援において重要な意味を持ちます。

語彙や文字の学習に関しては、ADHDの子どもも定型発達の子どもと同じように形態意識を活用できる可能性があります。

しかし、反応のスピードや抑制の面では困難があるため、学習場面で急かさないことや、反応するまでの余裕を持たせる工夫が役立つと考えられます。

また、誤りの多さを単に「理解できていない」と解釈するのではなく、「抑制や反応の遅れ」が背景にある可能性を見極めることが重要です。

さらに、この研究は中国語という特殊な言語環境で行われた点でも意義があります。

英語のような表音文字と異なり、中国語は一つの音に多くの意味が結びつくため、形態意識の役割が特に大きいとされています。

その中でADHDの子どもが形態意識に大きな欠如を示さなかったことは、言語発達に関する理解を広げる手がかりとなります。

もちろん、この研究にも限界があります。

対象はADHDと定型発達の子どものみで、読み障害などを併発する子どもは含まれていませんでした。

また、反応抑制と形態意識の相互作用については十分に検討されていません。

研究チームは、今後は機能的MRIや近赤外分光法、眼球運動なども組み合わせて調べていく必要があると述べています。

まとめると、この研究はADHDの子どもにとって「止まる力」の弱さが学習や生活の困難に直結していることを改めて示すと同時に、言葉の意味を組み立てる力自体は保持されている可能性を明らかにしました。

支援や教育の場面では、言語理解の欠如ではなく、反応の遅さや抑制の困難に目を向けることで、子どもの力をより正しく評価し、生かすことができるのです。

(出典:PeerJ DOI: 10.7717/peerj.19863)(画像:たーとるうぃず)

ADHDの子は、言葉の意味を理解する力は保たれていても、答えるまでに時間がかかったり、やめる動作が苦手なことがある。

なので、「わかっていない」と決めつけず、急かさず待つことが大切です。

この研究は「中国語」で行われたものですが、日本語の学習でも、正確さや工夫を評価し、子どものペースを尊重することが役立つはずです。

(チャーリー)