この記事が含む Q&A

- TikTok上の自閉症関連動画は、自己表現や共感の獲得を目的とするものが多いですか?

- はい、自己表現が最も多く、教育や啓発も併存しますが共感を求める意図が強い点が指摘されています。

- 研究はTikTokの情報が臨床的には正確性に欠ける一方で、自己理解やつながりを得る場としての価値があると結論づけていますか?

- はい、正確性は低いが自己理解や共感の場としての影響は大きいとされています。

- 誤情報の拡散と自己診断のリスクを踏まえ、デジタル・リテラシーの育成と専門家の語りへの耳がけが必要とされていますか?

- はい、デジタル・リテラシーを高めるとともに医療者が語りに耳を傾けることが求められています。

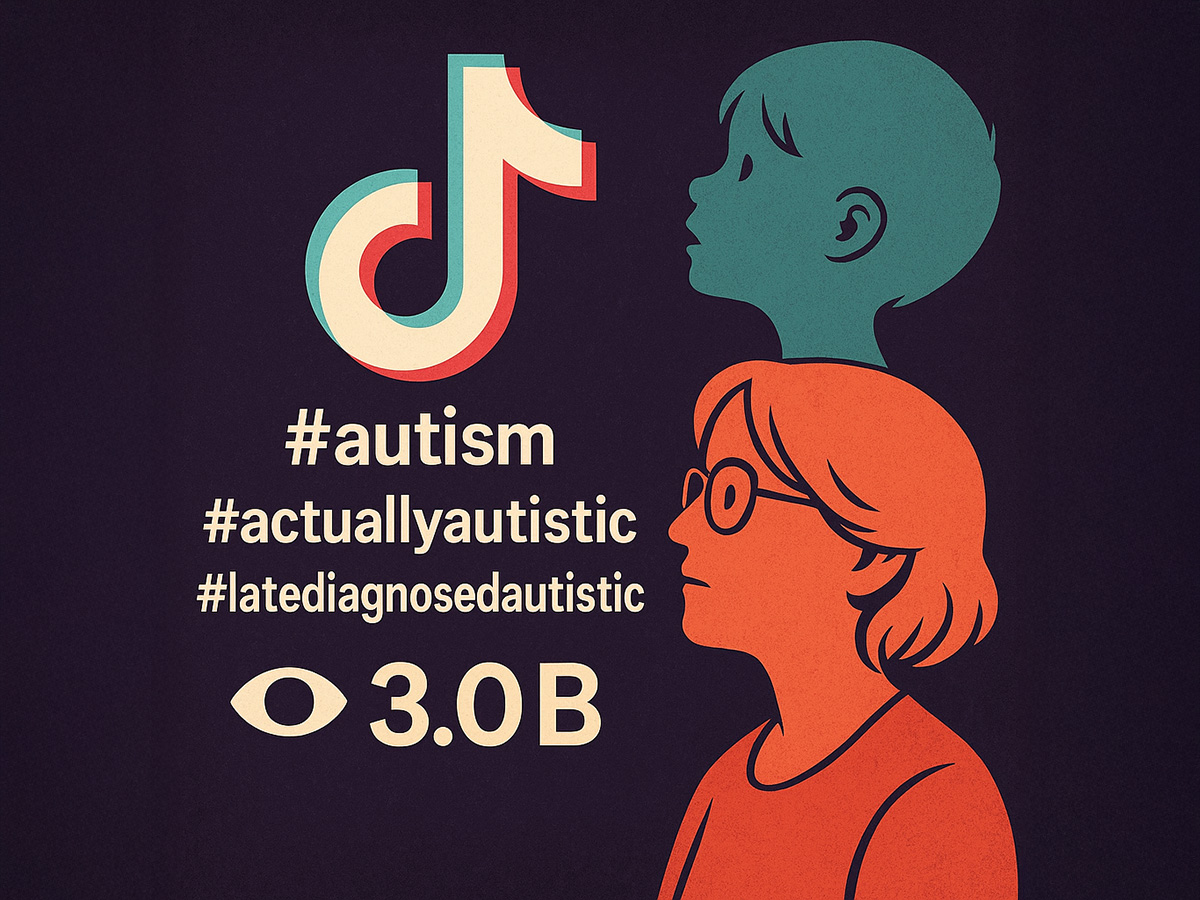

TikTokという短い動画の世界のなかで、「自閉症」という言葉は、これまでになく多くの人の目に触れるようになっています。

#autism、#actuallyautistic、#latediagnosedautistic――この3つのハッシュタグを合わせると、2023年の時点で再生回数はなんと30億回を超えていました。

この数字は、単なるインターネット上の流行を意味するものではありません。

TikTokは、今や多くの人にとって「自分が自閉症かもしれない」と考えるきっかけになる場所であり、また、すでに診断を受けた人が自分の体験や思いを語る場所にもなっているのです。

アメリカでは、2011年から2022年のあいだに、成人の自閉症診断件数が452%も増えたと報告されています。

その背景には、インターネットやSNSによって、自閉症に関する情報や語りがこれまで以上に身近になったことがあります。

しかし、その情報のすべてが正確であるわけではありません。

ラトガース大学の研究チームは、このTikTok上で広がる「自閉症に関する情報」が、どのような内容で、どのように人々に受け止められているのかを詳しく調べました。

研究チームは、TikTokに新しいアカウントを作成し、2024年4月に3つのハッシュタグを検索しました。

#actuallyautistic(当事者自身の発信が多い)

#latediagnosedautistic(大人になってから診断を受けた人が多い)

#autism(最も一般的なタグ)

それぞれのタグで人気の高い動画を上位50本ずつ選び、合計150本を分析対象としました。

動画の作成者が自閉症当事者かどうか、どのような内容を語っているか、どんな態度で自閉症を描いているか――さらに、臨床的に正確な情報なのか、個人的な体験の語りなのか、あるいは誤解を含んでいるのかを、複数の専門家が独立して評価しました。

その結果、150本の動画のうち95%は、自閉症当事者と推定される人たちによって作られたものでした。

合計の視聴回数は11億回を超え、1本あたり平均で約700万回再生されていました。

動画の内容を分類すると、全体の55%が「個人的な体験の語り」、37%が「誤解を含むもの」、そして臨床的に正確と判断されたものはわずか8%しかありませんでした。

つまり、TikTok上で人気のある自閉症関連動画の大部分は、「正しい情報を伝える」ものというより、「自分の感じ方や生き方を語る」ものだったのです。

また、動画の雰囲気(態度)を分析すると、全体では「否定的」または「中立的」なものが大半を占め、「前向き」な内容はわずか23%でした。

ハッシュタグによって傾向は異なり、#autismの動画には「ポジティブな語り」が多く、#actuallyautisticや#latediagnosedautisticには「苦しみや孤独」「誤解されるつらさ」などの否定的なテーマが多く見られました。

さらに、動画の多くは「自閉症とは何か」を説明するものではなく、「私はこう感じている」「私はこう生きている」という自己表現でした。

この傾向は、教育目的や啓発よりも、「共感」や「仲間とのつながり」を求める動機が強いことを示しています。

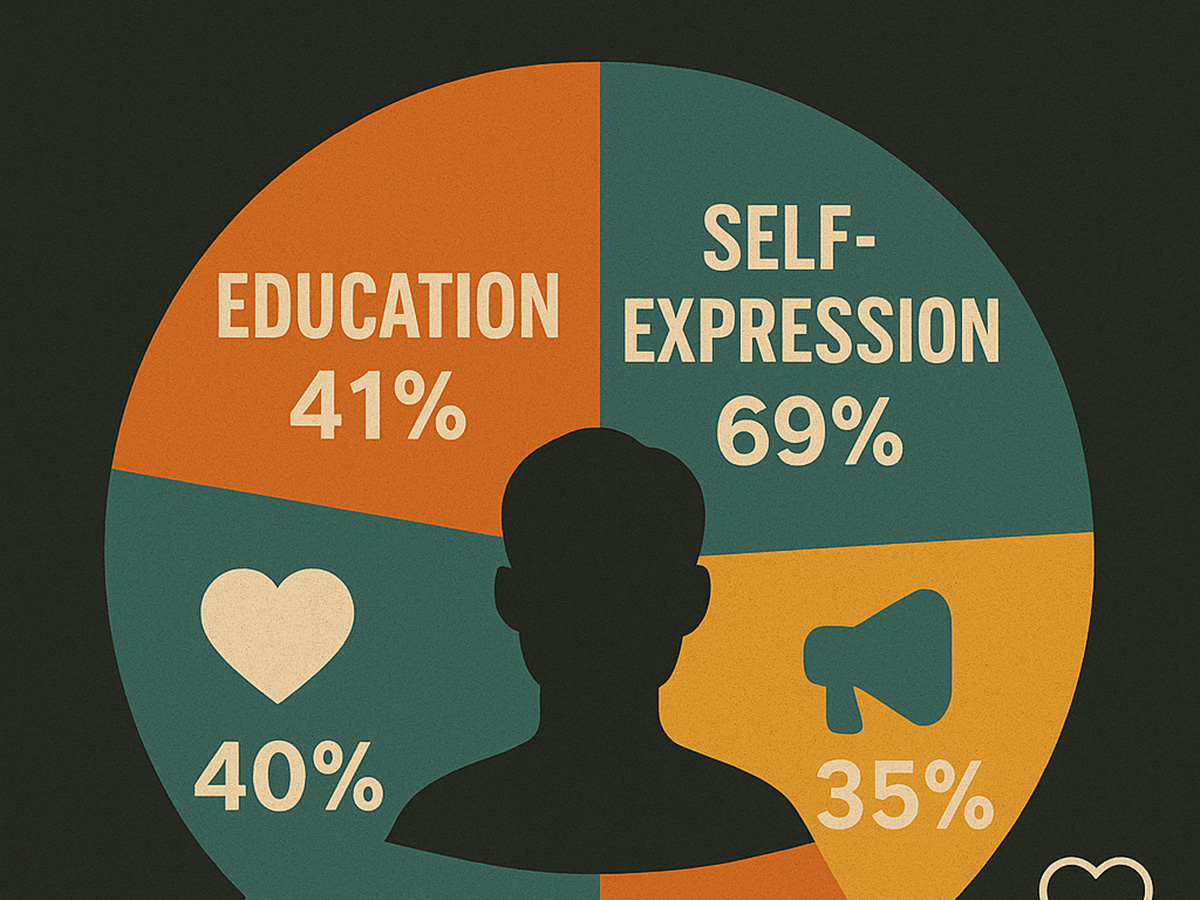

研究チームは、投稿者の動機を4つのカテゴリーに分けました。

1. 教育(知識を広めたい)

2. 自己表現(自分らしさを伝えたい)

3. 承認・共感の獲得(わかってもらいたい)

4. 啓発(社会に理解を広げたい)

最も多かったのは「自己表現」で、69%の動画がこれに該当しました。

「教育」は41%、「共感を求める」は40%、「啓発」は35%であり、多くの動画は複数の目的を兼ねていました。

つまり、TikTokの中で自閉症が語られるとき、それはしばしば「学問的説明」ではなく、「個人の人生の物語」として語られているのです。

研究チームは、動画の中で語られる「自閉症の特徴」についても分析しました。

150本のうち116本が何らかの特徴や症状に触れており、そのうち90本はDSM(精神障害の診断マニュアル)に沿った特徴を含んでいました。

最も多かったのは、「対人関係の難しさ」「感覚への敏感さ」「くり返し行動」「強いこだわり」などです。

しかし一方で、半数近い動画が、臨床的には診断基準に含まれない特徴を「自閉症の証拠」として語っていました。

たとえば、「人と話したあとに疲れる」「ひとりの時間が必要」「自分の興味に夢中になる」など、一般の人にも当てはまるような体験を「自閉症的な特徴」として表現している動画が多く見られました。

研究では、こうした傾向を「パソロジー化(病理化)」と呼んでいます。

つまり、誰にでも起こりうる感情や行動を「診断の証拠」として語ってしまう現象です。

このような動画は、「自分にも当てはまるかもしれない」と感じる視聴者を引き寄せやすく、結果として自己診断や過剰な不安を生むことにつながるおそれがあります。

実際に、臨床の現場では、「TikTokで見た特徴が自分に当てはまる」と感じて診断を求める若者が増えていると報告されています。

ただし、そうした行動をすべて否定することもできません。

研究チームは、「TikTokで自閉症について知ることが、必要な支援を求めるきっかけになる場合もある」としています。

問題は、正確な情報と誤解が入り混じったまま、多くの人に広がっていることです。

動画の中では、医療機関での診断経験を語る人もいましたが、その多くが「否定的な体験」でした。

たとえば、「あなたは目を見て話せるから自閉症ではない」と言われた、「大人なのに診断しても意味がないと言われた」などの内容です。

こうした体験が共有されることで、視聴者の中には「医療への不信感」を強める人も出てきます。

その結果、診断や支援の機会を遠ざけてしまうこともあるのです。

研究チームは、TikTokの情報が「不正確だから悪い」と単純に切り捨てることはできないと述べています。

なぜなら、これらの動画は多くの自閉症の人にとって「自分を理解してもらえる場所」であり、「孤立からつながりを得る場」でもあるからです。

実際、#actuallyautisticや#latediagnosedautisticの動画の多くは、「社会的な孤立」「他者からの否定」「理解されない苦しみ」をテーマにしていました。

自分の特性を語ることで、「同じように感じている人がいる」と知ることは、大きな安心につながります。

研究チームは、SNSが「診断の代わり」ではなく、「自己理解や共感を得る場」として機能している側面を重視しています。

たとえ情報が完全に正確でなくても、そこで得られる「つながりの感覚」は、精神的な支えになることがあるのです。

しかし同時に、動画の多くが「若い白人女性の語り」に偏っていることも指摘されました。

黒人やアジア系、支援が必要な層の姿はほとんど見られず、社会的な多様性を十分に反映していないのです。

これは、TikTokのアルゴリズムや人気構造が、「誰の声が届きやすいか」を決めてしまう現実を示しています。

研究チームは、「SNS上での自閉症のイメージが一部の人の体験に偏ると、実際の支援のあり方にも誤解を生む可能性がある」と警告しています。

また、TikTokのアルゴリズムそのものが、人のアイデンティティ形成に影響を与えているという報告もあります。

たとえば、ある利用者は「TikTokが私に自分の一部を見せてくれた」と語り、動画の表示内容が「自分は自閉症かもしれない」と感じるきっかけになったというのです。

こうした現象は「プラットフォーム診断」とも呼ばれています。

つまり、TikTokのおすすめ動画の仕組みそのものが、人に「自分を知るきっかけ」を与えることがある。

しかし、それは同時に「誤った自己理解」を生む危険もあるということです。

研究の結論は明確でした。

TikTok上の自閉症情報は、影響力が大きいにもかかわらず、臨床的な正確性には欠けている。

そして、その多くは「個人の物語」としての価値を持つ一方で、「診断の手がかり」として使うには不十分である、ということです。

研究チームは次のようにまとめています。

「TikTokは、教育や診断のための場というよりも、自己理解、自己表現、共感のための場として機能している。

この特性を理解し、誤情報に惑わされないようにするためには、ユーザー自身の“デジタル・リテラシー(情報を見極める力)”を育てることが重要である」

そして、専門家に対しても次のように呼びかけています。

「医療者や支援者がSNSを単に危険視するのではなく、そこで起きている“語り”に耳を傾けることが必要である。

TikTokで共有されている体験は、診断や支援の現場では見えにくい、当事者の本音を映し出している」

この研究は、TikTokの中で生まれている新しい“自閉症文化”を記録したものでもあります。

正確さの欠如だけを問題とするのではなく、「なぜ人々がそこに集まり、何を求めているのか」を理解しようとする姿勢が特徴です。

自閉症の理解は、診断名や専門用語だけでは語り尽くせません。

それは、個々の人が自分の体験をどう意味づけるか、その語りの積み重ねの中にあります。

TikTokという舞台は、その語りが可視化された場所のひとつなのです。

動画の中で語られる「つらさ」や「孤独」は、同時に「自分はここにいていい」という願いの表現でもあります。

だからこそ、研究チームは最後にこう記しています。

「SNS上の自閉症の語りは、不完全であると同時に、かけがえのない人間的な表現である。

それをどう支えるかを考えることこそ、これからの支援や教育に求められる視点である」

TikTokの画面に映る一人ひとりの声は、たとえ短い数十秒の動画であっても、確かに“生きた語り”として社会に影響を与えています。

それをどう受けとめ、どう次の理解につなげていくか。

この研究は、その問いを静かに投げかけています。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07123-0)(画像:たーとるうぃず)

「TikTokで共有されている体験は、診断や支援の現場では見えにくい、当事者の本音を映し出している」

たしかにそうです。

正しい情報が少ないと切り捨ててしまうより、声を聞く場、声を出せる場、として捉えるほうが正しくその価値を理解できますね。

(チャーリー)