この記事が含む Q&A

- 発達障害のある人にとって博物館・美術館はどんな課題があると指摘されていますか?

- 感覚や認知の差異への配慮が十分でない場合があり、刺激の調整や事前情報提供、スタッフの理解が求められます。

- どんな工夫が効果的だと報告されていますか?

- 音や照明を抑える時間帯、視覚的案内、感覚を落ち着かせるスペース、デジタル体験の活用などが挙げられます。

- 当事者の参加はどのように捉えられていますか?

- 当事者の参加が少ない点が課題とされ、企画・評価に当事者を関与させる必要が指摘されています。

私たちは、博物館や美術館、史跡や文化施設を「だれでも利用できる場所」だと思いがちです。

しかし実際には、そこに足を運ぶこと自体が、とても高いハードルになっている人たちがいます。

その一つが、自閉症やADHDなどの発達障害(研究上は「神経発達症」と呼ばれます)のある人たちです。

この研究は、スペインのアビラ・カトリック大学を中心とする研究グループと、ペルーのインターアメリカン開発大学の研究部門によって行われた研究です。

研究の方法としては、個別の事例調査ではなく、過去10年分の学術研究を体系的に整理・分析する「系統的レビュー」という手法が用いられました。

対象となったのは、発達障害のある人にとって、文化遺産や博物館へのアクセスがどのような状況にあるのかを扱った研究です。

対象となったのは、2015年から2025年までに発表された論文で、文化遺産へのアクセスと発達障害の関係を扱ったものです。

研究者たちは、どのような工夫や支援が行われてきたのか、どの発達障害が主に研究されてきたのか、そして、どこに大きな見落としがあるのかを丁寧に検討しています。

発達障害とは、幼少期から脳の発達の特性によって、注意、感覚、社会的なやりとり、行動の調整などに違いがあらわれる状態を指します。

自閉症やADHD、学習障害、コミュニケーションの困難などが含まれます。

これらの特性は一時的なものではなく、人生を通じて環境との関わり方に影響を与え続けます。

つまり、学校や職場だけでなく、博物館や文化施設との関係にも、はっきりと影響するのです。

文化へのアクセスは、単なる娯楽ではありません。

国際的にも、文化に参加することは基本的な権利とされています。

ところが現実には、文化施設の多くが、身体的なバリアの解消には力を入れてきた一方で、感覚や認知の違いに対する配慮は、十分とは言えない状況が続いてきました。

研究の分析から見えてきたのは、文化的アクセシビリティの考え方が、少しずつ変化してきたという点です。

かつては、段差をなくす、エレベーターを設置するといった物理的な配慮が中心でした。

その後、触れる展示や音声ガイドなど、感覚への配慮が加わりました。

そして近年では、混雑や音、光といった刺激への調整、事前に内容を知るための情報提供、スタッフの理解や対応など、より認知的・社会的な側面に目が向けられるようになっています。

とくに研究の中心となっているのは、博物館です。

多くの研究が、博物館を舞台に、どのような配慮や工夫が行われているかを検討しています。たとえば、自閉症のある子ども向けに、音や照明を抑えた時間帯を設ける取り組みや、展示の流れを事前に示す視覚的な案内、感覚的に落ち着けるスペースの設置などが紹介されています。

これらの工夫によって、不安が軽減され、展示を楽しめる時間が増えたという報告もあります。

また、近年とくに注目されているのが、デジタル技術の活用です。

バーチャルリアリティや拡張現実を使って、来館前に館内の様子を体験できる仕組みは、初めての場所に強い不安を感じやすい人にとって、大きな助けになります。

どんな音がするのか、どのくらいの広さなのか、どんな順番で見ていくのかを、事前に知ることで、心の準備ができるのです。

触覚に配慮した展示や、立体的なレプリカを使った体験も紹介されています。

これは、視覚に頼らない理解を可能にし、感覚の多様性に応える試みです。文化を「見るもの」から、「感じるもの」「体験するもの」へと広げていく動きとも言えます。

一方で、このレビューがはっきりと示しているのは、研究の偏りです。

発達障害の中でも、自閉症を対象とした研究が圧倒的に多く、ADHDや学習障害、言語の困難をもつ人たちに焦点を当てた研究は、驚くほど少ないのです。

ADHDのある人は、注意の持続や刺激の調整に困難を抱えることが多く、博物館のような環境では特有の困りごとが生じやすいと考えられます。

それにもかかわらず、具体的な配慮や支援の研究は、ほとんど進んでいません。

また、多くの研究が質的で探索的なものであり、取り組みの効果を長期的・客観的に評価した研究は限られています。

どの工夫が、どの特性の人に、どの程度役立つのかを比較できるデータは、まだ十分に蓄積されていないのです。

さらに重要な点として、このレビューは「当事者の参加」の少なさを指摘しています。

多くの取り組みは、施設側や研究者側の視点から設計されていますが、発達障害のある人自身が、企画や評価に深く関わっている例は多くありません。

本当に使いやすく、安心できる環境をつくるためには、当事者の経験そのものを出発点にする必要があります。

それでも、この分野が少しずつ前に進んでいることも確かです。

感覚に配慮した展示、スタッフ研修、デジタル技術の導入などは、文化施設のあり方を静かに変えつつあります。

文化遺産は、限られた人のものではなく、多様な感じ方や関わり方を受け入れることで、より豊かな意味をもつようになります。

この研究は、発達障害のある人にとって文化へのアクセスが、まだ十分とは言えない現状を示すと同時に、これからの可能性も示しています。

自閉症だけでなく、ADHDやその他の発達障害にも目を向け、評価と参加を重ねながら、文化をひらいていく。

その積み重ねが、「だれのための文化なのか」という問いに、少しずつ答えていくのかもしれません。

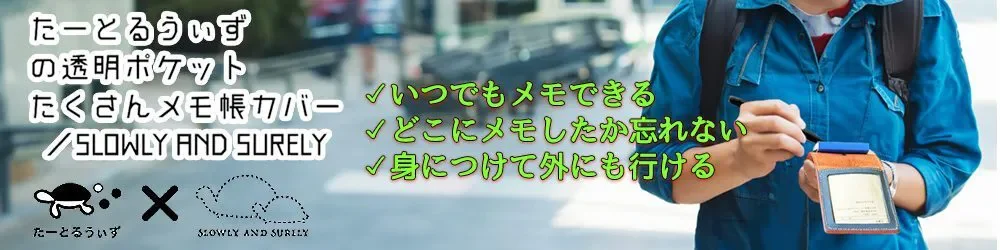

(出典:Encyclopedia DOI:10.3390/encyclopedia6010015)(画像:たーとるうぃず)

美術館は私は好きなのですが、うちの子はあまり楽しそうでなくまた騒いでしまうことも心配で、あまり連れて行ったことはありません。

動物園はそんな心配がないので、小さなころに何度も連れて行きました。

また、オーケストラのリハーサルを鑑賞できる機会(子どもが騒いでもOK)にも数回連れて行ったことを思い出しました。

親子でともに楽しめる施設、機会がますます増えるといいですね。

感覚に優しい状況で発達障害の子がスミソニアンを見学できる機会

(チャーリー)