この記事が含む Q&A

- 子どもの強みを保護者の目線で評価することは、どのように役立ちますか?

- 子どもが持つポジティブな側面を理解し、支援や教育プランに活かせます。

- どんなテーマに基づいて子どもの“強み”を把握できるのですか?

- 認知・知的、社会性・対人スキル、趣味・好きなこと、性格・人格的特徴、身体的能力、行動的特徴の6つです。

- これらの強みを活用した支援方法にはどのようなものがありますか?

- 個々の子どもの強みに応じた教育や療育プログラムの設計や、子どもが自信を持つ支援に繋がります。

オーストラリア・シドニーで、発達に関する不安を抱えた子どもたちとその家族に関わる医療者たちが、とてもユニークで希望の持てる研究を行いました。

それは、「子どもが“何が苦手か”ではなく、“どんな強みを持っているか”を保護者の目線で捉えよう」という新しい視点からの研究です。

この研究を行ったのは、シドニー大学ブレイン・アンド・マインドセンターにある「自閉症・発達研究クリニック(Clinic for Autism and Neurodevelopmental Research)」と、「ウェストミード小児病院(The Children’s Hospital at Westmead)」にある「児童発達部門(Child Development Unit)」のチームです。

この研究の目的は、子どもが初めて発達検査を受ける時点で、保護者がどんな「強み」を感じているのかを明らかにし、その情報を臨床の現場でも活用できるようにすることでした。

シドニーの公立病院であるウェストミード小児病院では、年間数百人もの子どもたちが発達に関するさまざまな評価を受けています。

今回の研究では、2020年から2022年の間にこの病院を訪れた686人の子どもたちが対象となりました。

これらの子どもたちは、言葉の遅れや対人関係の難しさ、学習の困難、行動上の問題など、何らかの発達に関する懸念を抱えた子どもたちです。その中の約70%は、最終的に自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けました。

研究チームは、子どもたちの保護者に対して「あなたのお子さんの強みは何ですか?」というシンプルな質問を投げかけました。

そしてその自由記述の回答を、質的分析という方法で丁寧に分類・整理していきました。結果として、61種類の「強み」が明らかになり、それらを6つの大きなテーマにまとめることができました。

まず最も多く挙げられたのは、「認知的・知的な強み」でした。

ここには、「記憶力が良い」「文字や数字が好き」「勉強が得意」「知識をどんどん吸収する」などが含まれます。

ある保護者は、「うちの子の記憶力は驚くべきレベルで、まるで写真のように覚えている」と表現しました。

次に多かったのが「社会性・対人スキル」でした。

これは、「やさしい」「愛情深い」「友達と仲良くできる」「人と関わるのが好き」などです。

ある保護者は「うちの子は、他の人のことをとても思いやることができる優しい心を持っています」と語りました。

続いて「趣味や好きなこと」がテーマとして挙がりました。

多くの子どもが「音楽」「ダンス」「アート」「レゴ」「ゲーム」「テクノロジー」などに強い関心を示しており、それらの活動に夢中になって時間を過ごしていることが伝えられました。

さらに「性格や人格的な強み」として、「明るくポジティブ」「想像力が豊か」「好奇心旺盛」「独立心がある」なども多く挙げられました。

たとえば「新しいことにどんどんチャレンジしたがる」といった積極性を褒める声がありました。

「身体的な能力」も無視できません。

「運動が得意」「バランス感覚が良い」「エネルギッシュで元気いっぱい」といった特徴も多くの保護者から報告されました。中には、「2歳で補助輪なしで自転車に乗れるようになった」と誇らしげに話す人もいました。

そして最後に、「行動面での強み」として、「がんばり屋」「礼儀正しい」「きちんと決まりを守れる」「粘り強く取り組む」といった子どもたちの姿が記されていました。

ある保護者は「気分が悪くても一生懸命取り組もうとする姿勢がある」と述べており、行動の中に見られる前向きな姿勢が強みとして認識されていることがわかります。

この研究で特筆すべき点の一つは、「ASDの診断があった子」と「なかった子」で比べてみても、全体として挙げられる強みに大きな差はなかったということです。

ただし、ASDの診断を受けた子の保護者は、より「知的な強み」を多く挙げる傾向があり、「対人スキル」に関してはやや控えめに書く傾向が見られました。

それでも、ASDの診断を受けた子どもの保護者でも3人に1人以上が「社会性の強み」を挙げていたことからも、画一的なイメージで子どもたちを見ることの危うさが浮き彫りになります。

つまり、「自閉症だから◯◯が苦手」という単純なレッテルではなく、一人ひとりが持つ“その子らしさ”にきちんと目を向ける必要があるのです。

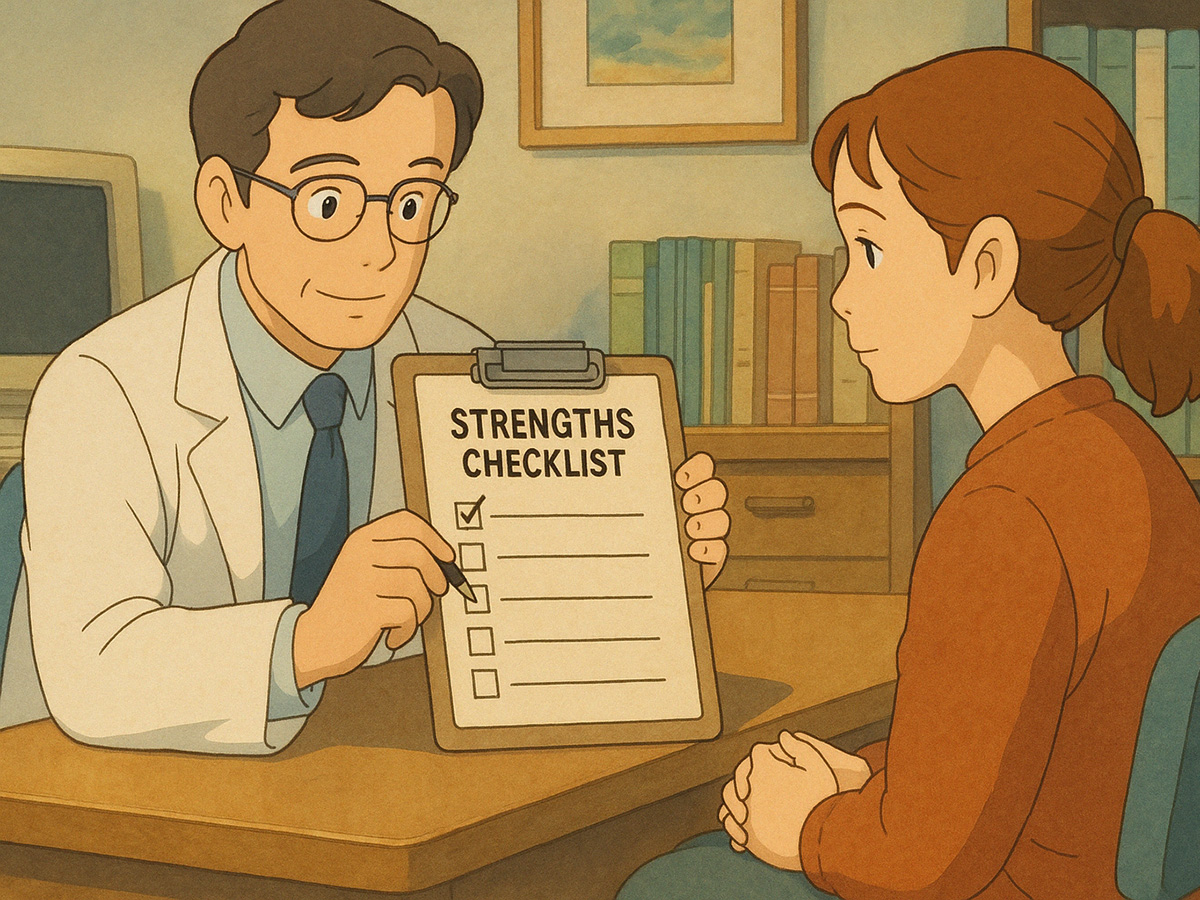

研究チームは、この調査結果をもとに「CANS(Child Autism and Neurodevelopment Strengths)チェックリスト」という実践的なツールを開発しました。

この「CANSチェックリスト」は、保護者が自分の子どもの“強み”を記入できるようにした一覧表で、医師や臨床心理士、教育関係者がその内容をもとに、診断後の説明や支援の方針を話す際に活用できるよう設計されています。

チェックリストは、保護者が記入しやすいように、次の6つのテーマに分類されています。

それぞれに具体的なカテゴリがあり、該当するものにチェックを入れたり、自由記述を追加したりできます。

- 認知・知的な強み:記憶力/数字や文字への関心/読書が好き/学びの早さ/問題解決が得意 など

- 社会性・対人スキル:思いやり/友達と仲良くできる/愛情深い/一緒に遊べる/人とのやり取りが好き など

- 趣味・好きなこと:音楽/ダンス/アート/ゲーム/レゴ/料理/工作など

- 性格・人格的な特徴:明るい/ユーモアがある/好奇心が強い/独立心/探究心がある/ポジティブ など

- 身体的な能力:運動能力/バランス感覚/エネルギッシュ/体の使い方が上手/スポーツ好き など

- 行動的な特徴:粘り強さ/礼儀正しさ/日課を守る/指示をよく聞く/努力家/落ち着いている など

またこのチェックリストは、保護者・医師・臨床家・当事者の声を受けて、以下のような改善が加えられました:

- 各テーマに自由記述欄を追加

- 例文や説明を付記して、書きやすく/読みやすく

- 食事と睡眠の項目を分けて記録できるように細分化

- 文化的多様性への配慮(今後翻訳版も検討)

このチェックリストは、診断プロセスにおいて「できないこと」だけではなく「できること」「好きなこと」にも目を向けた、より前向きな診断や支援につながることを目指しています。

自閉スペクトラム症や発達の特性については、どうしても「困りごと」や「支援の必要性」ばかりが語られがちです。

しかし、この研究は「強みを知ること」が支援の出発点になる、ということを私たちに教えてくれます。

子どもたちは皆、それぞれ違った色や形をもっています。

困りごとがあっても、その一方でキラリと光る「好きなこと」「得意なこと」が必ずある。

そんな子どもたちの輝きを、もっとたくさんの大人が見つけ、支えていける社会になってほしい——そう願わずにはいられない研究成果です。

(出典:Autism)(画像:たーとるうぃず)

「診断プロセスにおいて「できないこと」だけではなく「できること」「好きなこと」にも目を向けた、より前向きな診断や支援」

大賛成です。ますます、そうなることを期待しています。

(チャーリー)