この記事が含む Q&A

- 自閉スペクトラム特性は加齢による記憶力の低下に影響しますか?

- 研究によると、空間的ワーキングメモリは自閉スペクトラム特性の有無に関係なく、ほとんど変化しません。

- 高齢者の自閉的な特性は、認知症リスクの増加につながるのでしょうか?

- 今回の研究では、記憶力の低下は特性の有無に関わらず一定であり、特性が影響しないことが示されました。

- これからの支援や理解のために知っておくべきポイントは何ですか?

- 自閉スペクトラム的な特性は自然な個性の一部であり、高齢期にも認知機能の低下を過度に懸念しすぎないことが重要です。

自閉スペクトラム症の特性を持つ人々が、高齢になるにつれて記憶力にどのような影響を受けるかという問題は、長らく研究の空白となってきました。

診断されずに年齢を重ねている人も多く、彼らの加齢による脳の変化については、これまで明確な答えがありませんでした。

しかし、イギリスの研究チームが行った13,000人以上を対象とする7年間にわたる追跡調査によって、この疑問に対する一つの答えが示されました。

この研究では、50歳以上の人々が年を取るにつれて空間的なワーキングメモリ(頭の中で物の位置や順序を保ちながら操作する力)がどのように変化するのかを、彼らが持つ自閉スペクトラム的な特性のレベルと照らし合わせて調査しました。

自閉スペクトラム特性のレベルによって「高い特性を持つ人」「中程度の特性を持つ人」「特性を持たない人」の3つのグループに分けて分析が行われました。

この調査の結果、自閉スペクトラム的な特性の有無にかかわらず、空間的なワーキングメモリの加齢変化にほとんど差は見られませんでした。つまり、特性があるからといって年を取ると記憶が悪くなるというわけではなく、逆に保護的な影響があるとも言えないということです。

調査は、イギリスの大学が運営する「PROTECT」という大規模なオンライン研究を通じて行われました。

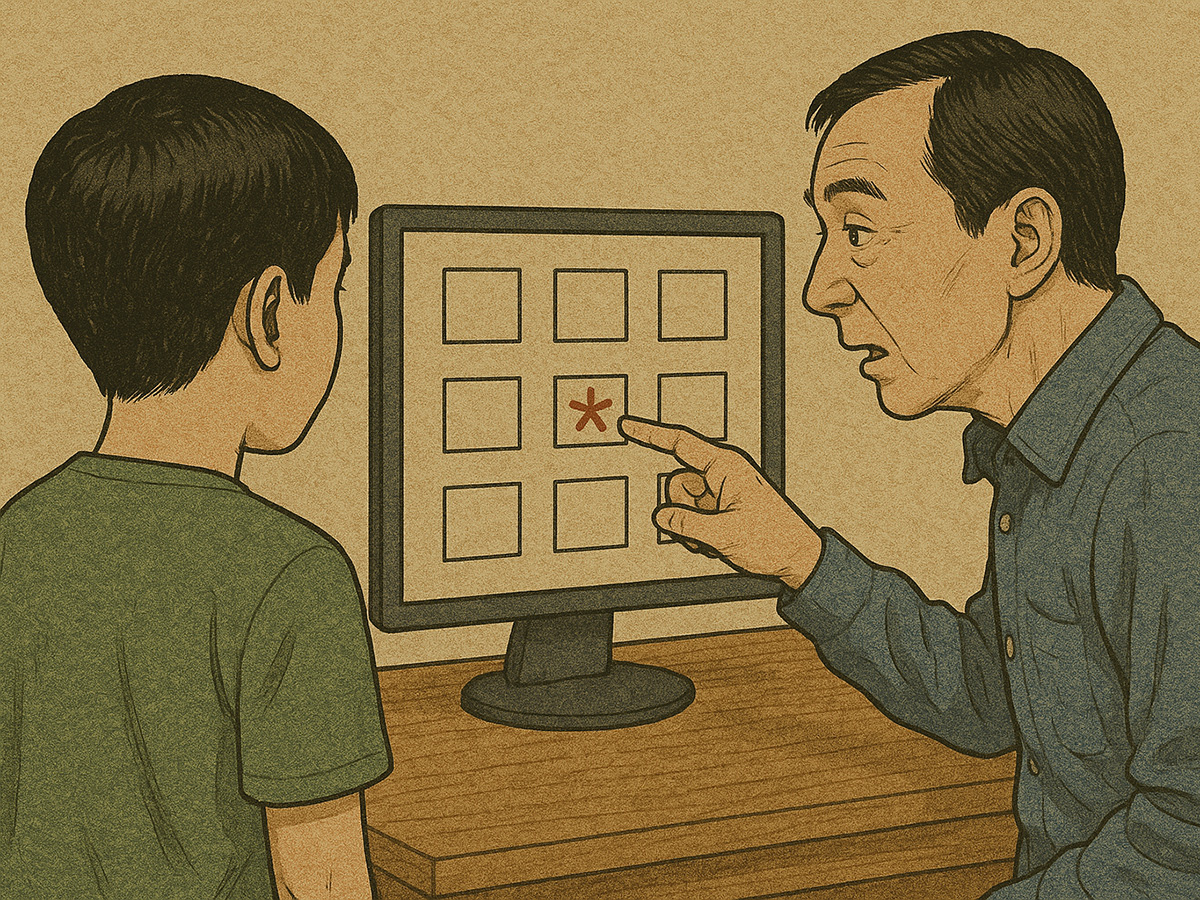

この研究には、全国の高齢者が自主的に参加しており、年に一度、パソコンを使って記憶力のテストやアンケートに回答しています。

2014年から2020年の間に登録した参加者のうち、少なくとも3年間は継続して参加している13,390人が対象となりました。

自閉スペクトラム特性のレベルは、子どものころの様子と現在の対人関係についての5つの質問で判定されました。

たとえば、「子どものころ、他の子と仲良く遊べたか」「今、他人の気持ちが理解できるか」といった問いに対して「はい」か「いいえ」で答え、その合計によって分類されました。また、すでに自閉症と診断されている22人もこの中に含まれています。

最も特性が高いグループ(H-AST)は205人、中程度のグループ(I-AST)は589人、特性がまったくない比較グループ(COA)は12,451人という構成でした。

性別や年齢、教育歴、うつや不安の有無など、さまざまな要素も調整されたうえで分析が行われています。

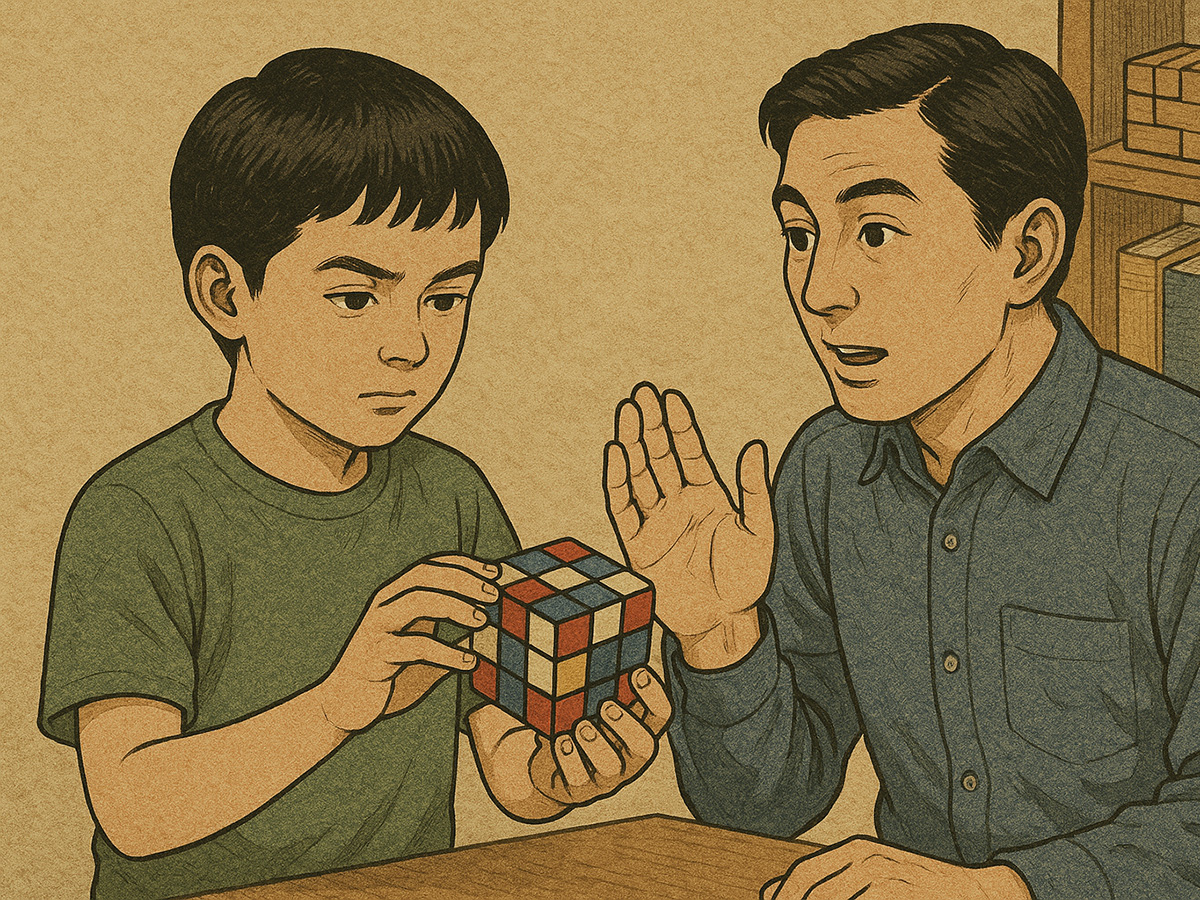

空間的ワーキングメモリのテストは、画面上にランダムに現れる箱の中から目印を探すという課題を通じて評価されました。

この課題は、どのくらい効率的に情報を一時的に記憶し、それを使って行動できるかを見るもので、過去にも自閉症研究で広く使われてきた信頼性の高いものです。

研究では、成績の変化を7年間にわたって追跡し、時間の経過とともに成績がどう変化していくのかを数理モデルで解析しました。

最終的にわかったのは、「すべてのグループに共通して、成績はほとんど変わらない」という事実でした。

時間が経っても、空間的ワーキングメモリの能力は大きくは落ちていなかったのです。

さらに、自閉スペクトラム特性が高い人たちでも、成績が特別に高かったり低かったりすることはありませんでした。

つまり、記憶力の加齢による変化に関しては、自閉的な傾向があってもなくても、ほぼ同じように年を重ねていくということが初めて大規模な縦断研究によって確認されたのです。

この発見は、自閉症の診断を受けていないまま年を取っていく人たちや、その家族、支援者にとって重要な意味を持ちます。

とくに近年は、認知症のリスクに対する不安が高まっており、自閉的な傾向を持つ高齢者が早く認知機能を失うのではないかという懸念がありました。

しかし、今回の研究結果からは、自閉スペクトラム特性を持っていることで加齢による認知機能の低下が加速するわけではないということが示されました。

これは、多くの人にとって安心できる情報であり、また、高齢の自閉傾向者に対する過度な懸念や誤解を取り除くための根拠にもなります。

ただし研究チームは、いくつかの制限も指摘しています。

たとえば、参加者はすべてインターネットを使える高齢者であり、全体的に健康状態がよく、学歴も高い傾向にあります。

そのため、イギリスの全高齢者の縮図とは言い切れません。

また、自閉特性の判定はあくまで簡易的な質問票によるもので、厳密な医師による診断とは異なります。

さらに、空間的ワーキングメモリ以外の認知機能、たとえば言語や注意力、感情の処理といった分野では、別の結果が出る可能性もあります。今回の研究はあくまで「空間的な記憶力」に関するものであり、認知機能全体を代表するものではありません。

それでもなお、この研究が提示した「中高年になっても、自閉的な特性を持つ人の記憶力は急激に衰えるわけではない」という結論は、非常に意義深いものです。

とくに日本のように高齢化が進み、多様な個性を持つ人たちが社会の中で生きることが求められている国では、こうしたエビデンスが支援や理解の基盤となることでしょう。

研究を主導したのは、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ(UCL)のサローニ・ガイらの研究チームです。

医学部門や心理学部門、老年医学の専門家が連携して調査を進めました。

今回の研究では「特性の高い人」と「そうでない人」の間に分断を作るのではなく、「特性は人間の中に自然に存在する幅広い個性の一部である」とする「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」の視点が活かされています。

この視点では、自閉的な傾向は病気ではなく、多様な脳のあり方の一つとしてとらえられます。

その上で、加齢や認知機能との関係を丁寧に観察していくことで、誰もが年を取ることに対して不安を抱えずにいられるような社会づくりが目指されているのです。

将来的には、こうした研究がさらに長期間にわたって継続され、より幅広い年齢層、より多様な背景を持つ人々を対象にしていくことが期待されます。

そして、もし同様の結果が繰り返し得られるのであれば、加齢にともなう記憶力の変化に対する理解が大きく変わるかもしれません。

また、特性を持つ高齢者に対しても、認知症予防や記憶力維持のための支援プログラムが、一般の高齢者と同様に有効であることが明らかになる可能性もあります。

すでに高齢者向けに開発されているワーキングメモリ訓練プログラムは、自閉傾向のある人々にも活用できるかもしれません。

こうした研究成果が積み重なることで、年齢や個性にかかわらず、誰もが安心して老後を迎えられる社会が実現されることを、多くの人が願っているはずです。

(出典:The Gerontologist)(画像:たーとるうぃず)

正しい事実の把握が、適切な支援につながります。

(チャーリー)