この記事が含む Q&A

- 自閉症の人にとって心の健康はどのように影響されますか?

- うつや不安のリスクが高まり、自己評価や自己受容に困難を抱えることもあります。

- 自閉症のある人が自己表現をオープンにするメリットは何ですか?

- ストレスや不安の軽減と、周囲の理解や支援の拡大につながります。

- マスキングが心の健康に与える影響は何ですか?

- 長期的には自己評価低下や不安・うつを引き起こしやすくなります。

私はクリストファー・ウォルシュという大学生です。

私自身の経験や考えをもとに、自閉症の「オープンネス」と心の健康との関係についてお伝えします。

自閉症のある人にとって、心の健康は大きな課題となることが多いです。

2019年にクイーンズ大学のクロエ・ハドソンが主導したメタ分析によれば、自閉症のある人は、一般の人よりも約4倍もうつを経験しやすいとされています。

また、キングス・カレッジ・ロンドンのエミリー・サイモノフがまとめた系統的レビューでは、不安障害が自閉症のある子どもの40%以上に影響していると報告されています。

これは自閉症でない子どもが約3%であることと比べると、非常に高い割合です。年齢とともに人生が複雑になり、求められることが増えるにつれ、自閉症のある大人ではさらに多くの人が不安を感じやすくなると考えられます。

自閉症バーンアウト(燃え尽き症候群)は、自閉症のある人の心の健康においてとても重要な役割を果たします。

このバーンアウトという考え方は、もともと自閉症当事者による研究から学術的に認められたものです。

慢性的な疲労や実行機能の困難、心の健康問題などが特徴で、主な原因は自分に合わない社会で長期間過ごすことによる累積的なストレスです。

言い換えれば、「自分のために作られていない世界」で生きる負担の結果なのです。

自閉症のある人が直面する心の健康上の困難は、不安やうつだけではありません。

自己評価や自己受容の面でも悩みを抱えやすいことがわかっています。

こうした傾向は、自閉症に対する社会的なスティグマ(偏見や差別)が影響していると考えられます。たとえば、Autism Speaksの推計では、自閉症のある子どもや若者の約60%がいじめを経験しています。

自閉症のある人にとって、自分の状態を隠し続ける「マスキング」は、日々のストレスや不安を増やす要因となります。

一方で、思い切って自分のことをオープンにすることで、周囲の理解が進み、ストレスや不安が軽減することがあります。

自分のアイデンティティや感じ方の大切な部分を隠し続けるのはとても疲れることですし、すでに抱えているストレスにさらなる重荷を加えることになります。

状態を隠すことで、自閉症のある人は本来の自分の欲求や衝動、特有の傾向を否定してしまいがちです。

こうした傾向は、本人の意思ではなく、周囲の社会的な圧力や、時には流行しているソーシャルスキルトレーニング(社会性訓練)の影響で起こることも多いです。

自閉症のある人には、特定の分野への強い興味やこだわりが見られることがよくあります。

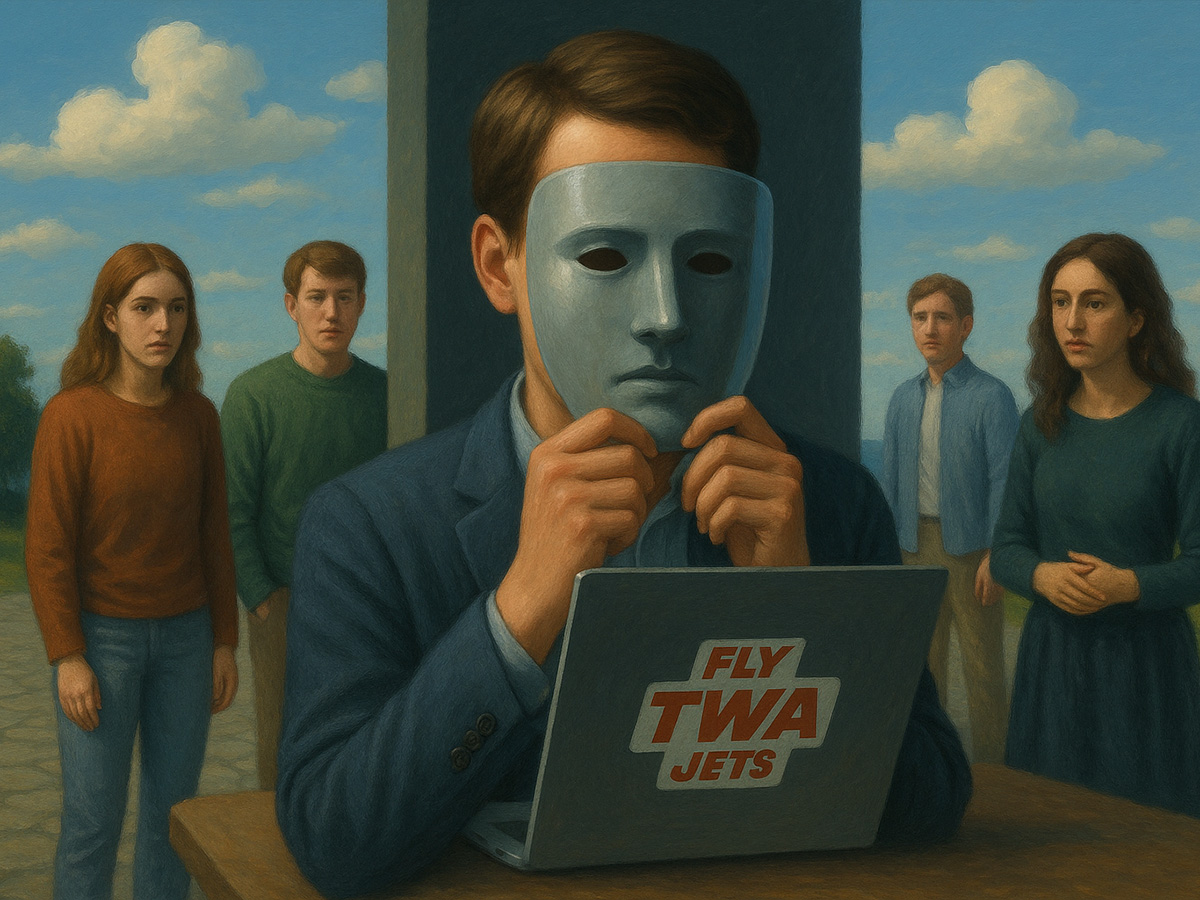

たとえば、私は子どものころから航空に強い関心を持っていました。

頭上を飛ぶ飛行機の機種を見分けたり、国際空港の仕組みを調べたりするのが大好きでした。

しかし、もし私が小学校2年生から高校卒業までの間に出会った人がいたとしても、私がこんな興味を持っているとは気づかなかったでしょう。

それは、小学校1年生の時点で、学校には同じ興味を持つ人がいないとわかったからです。

自分の興味を素直に出すと、友達が減ってしまう、つまり「変な人」だと思われてしまうと感じたのです。

その結果、私は自分の興味を恥ずかしいものだと思うようになりました。

単なる個性として受け止めるのではなく、「自閉症の症状」だと感じてしまったのです。

夜、携帯で航空会社の歴史をWikipediaで調べていても、誰かが部屋に入ってきそうになると画面を閉じて履歴を消していました。

ここまでして自分の興味を隠そうとするのは、無意識に「自分の興味=恥ずかしいもの」と思い込んでいたからです。

当然ですが、これは自己評価の向上にはまったく役立ちませんでした。

興味だけでなく、自閉症のある人は「感覚的なニーズ」についても、社会から無視するよう圧力を受けることが多いです。

たとえば、周囲に自分の状態を知られたくないという思いから、花火大会で耳を守るためのイヤープロテクターを使わなかったり、学校や職場で本当はハンドスピナーなどのおもちゃを使ったほうが集中できるのに、じっと座って我慢してしまったりすることがあります。

こうした「脳のニーズ」を否定し続けることは、心の健康にとってよくありません。

マスキングの背景には、本人の意思というよりも外部からの社会的な圧力がある場合が多いので、この問題に向き合うには、社会全体で偏見をなくしていく取り組みが欠かせません。

2024年にペパーダイン大学のジョシュア・A・エヴァンスが主導した研究によると、マスキングの度合いが高い人ほど、本来の自分らしさ(オーセンティシティ)や自己評価の面で困難を抱えやすく、心の健康にも悪影響があることがわかっています。

エヴァンスたちの研究結果は、他の多くの研究の質的な知見とも一致しています。

「自閉症のマスキングは、うつや不安の症状を強め、自己評価を低下させ、自分らしさを感じにくくする」というのが彼らの結論です。

一方で、自分に正直に、より本来の自分らしく生きることは、自己受容を高め、心の健康を守ることにつながります。

自閉症のある人は「本物の自分らしさ」を持っていることが多く、その現し方や範囲は人によってさまざまです。

たとえば、信頼できる人と自分の好きなことや興味を共有するだけでも、それが人と人の距離を近づけてくれることがあります。

私自身、以前は航空への興味を隠していましたが、昨年、友人と車で海に向かう途中に空港コードをいくつも覚えていることを披露したら、みんな驚いてくれました。

今では、ノートパソコンに「Fly TWA Jets」のステッカーを堂々と貼れるまでになりました。

ここまで来るのには10年以上かかりましたが、その過程は十分価値がありました。

自分の感覚的なニーズを自分で認めて大切にできるようになると、たとえば耳栓を使って花火を楽しむことができ、不安や恐怖ではなく、ワクワクした気持ちでその体験を味わえるようになります。

また、自分の診断名について話すことで、周囲の人もそのニーズの重みや意味を理解しやすくなります。

感覚的なニーズは「単なる好み」ではないことが伝わりやすくなり、信頼できる人と話すことで、支援の輪が広がりやすくなります。

信頼できる人と自分の診断名について話せるようになると、自分の支援ネットワークがより大きく、より力強いものになります。

このように、自分をオープンにできるようになることで、身近な人との間でマスキングによる日々のストレスや不安が軽減されます。

では、心の健康に関する専門的な支援についても考えてみましょう。

信頼できる医療専門家と自分の診断名をオープンに話せるようになると、よりよい心の健康支援を受けやすくなります。

自閉症のある人は心の健康上の悩みを抱えやすいため、セラピストや精神科医とのつながりはとても大切です。

たとえば、自分の診断名を伏せて相談した場合、部屋で電気を消して休憩する習慣などが「うつ症状」と誤解されることもあります。

しかし、診断名をオープンにすれば、自分の「社会的・感覚的なバッテリー」をどう管理するか、今後どう無理をしすぎないようにするか、といった大事な話ができるようになります。

また、オープンに話すことで相互の信頼関係が深まり、より充実した支援が受けられます。

自分の脳に合った、より的確な心の健康支援を受けられることで、限られた時間やお金、エネルギーをより有効に使え、現実的に役立つアドバイスも得やすくなります。

当然ですが、心の健康支援が向上すれば、心の健康状態も良くなります。そして、支援ネットワークに新たなメンバーが加わることにもなります。

あなたが自分をオープンにすることは、自分自身や他の自閉症のある人にとって、世界をより受け入れやすくする小さな一歩になります。

自閉症についてオープンになることで、周囲の人々の偏見や誤解も減り、集団全体の心の健康が向上します。この変化は、まずはあなた自身と周囲の人との間から始まります。

特に、友人や家族、同僚、学生など、身近な大切な人が自閉症についてオープンになると、その診断名に「名前」と「顔」が加わります。

これは、他の人にとってその人が「遠い存在」ではなく、「身近な友人や仲間」であることを実感できるきっかけとなります。

たとえば、自分が親しい友人に自閉症について打ち明けたとします。

2カ月後、その友人が別の場所で自閉症について否定的な発言を耳にしたとき、あなたの顔を思い浮かべて反論してくれるかもしれません。

自閉症のある人が自分のことをもっとオープンにすると、周囲の人々は「変わった人たち」ではなく、「すでに身近にいる友人や同僚」だと気づくようになります。

この「オープンネスによる偏見解消」は、過去にLGBTQ+の権利運動などでも有効だった方法です。

また、非自閉症の友人が小さな行動でも積極的な理解者や支援者となることで、より多くの人の受容と理解が進んでいきます。

次の段階は、「他の人」と「社会全体」との間で起こります。

多くの自閉症のある人にとって、マスキングは「対人関係のトラウマ反応」といえます。自分の特性が理由で恥をかかされたり、批判されたり、いじめを受けたりした経験が影響していることが多いのです。

「オープンネスのドミノ効果」によって、周囲の環境が少しずつ受け入れやすいものになり、さらに他の人もオープンになりやすくなるという好循環が生まれます。

自分を少しオープンにすることで、自分自身や他の自閉症のある人のために、世界をより受け入れやすくする小さな一歩となります。

偏見を減らすことで、自分自身やまだ「隠れている」仲間たちの心の健康も守ることができます。

この「オープンネスのドミノ効果」は、小さな少数派コミュニティが社会で受け入れられるために非常に有効なモデルであり、集団全体の自己評価や心の健康を高める効果があります。

自分がオープンになれば、他の人も同じように自分のことを話しやすくなり、信頼できる相手になれるというのも、このプロセスの素晴らしい点です。

研究によれば、個人としても集団としても、自己評価の高さは心の健康の重要な要素です。

マスキングを続けることで一時的には良いことがあるように感じても、長期的には自己評価の低下、不安やうつ、慢性的なバーンアウトなど、深刻な悪影響を残します。

どんな形でもよいので、少しでもオープンになれれば、自閉症のある人がこうした害を減らしたり避けたりしながら、自分自身の個性や多様性を受け入れやすくなります。

すべての人に自分をさらけ出す必要はなくても、信頼できる相手に少しだけ自分らしさを出すことで、人生の満足感や心の健康は大きく向上します。

自分のニーズがきちんと尊重されるか不安に感じるかわりに、友人や家族、専門家など信頼できる支援ネットワークを築くことで、自分のニーズが大切にされ、理解されるという自信が持てるようになります。

(出典:米ブラウン大学公衆衛生学部 DOI: 10.1177/13623613221104546)(画像:たーとるうぃず)

簡単ではないかと思いますが、誰もが少しでも、自分を隠すことが減らせて、オープンになって、過ごしやすくなることを願います。

(チャーリー)