この記事が含む Q&A

- ADHDの人は、「選ぶ注意」が弱いために、必要な情報に集中しづらいのですか?

- はい、彼らは注意を必要な対象に集中させるのが難しいことがあります。

- 薬はADHDの人の注意の調整に効果的ですか?

- 薬は一部の症状を改善しますが、全体の注意の仕組みを変えるわけではありません。

- ADHDの人への支援にはどのような工夫が役立ちますか?

- 目に見えるように整理し、目立つものを減らすなどの環境調整が効果的です。

ADHD(注意欠如・多動症)は、「集中できない」「じっとしていられない」「すぐ行動してしまう」といった特徴がある発達障害です。

多くの人が「子どものころだけの問題」と思いがちですが、大人になっても困りごとが続く人はたくさんいます。

そして、最近の研究では、子どものころは問題が目立たなかった人でも、大人になってからADHDのような症状が出ることもあるとわかってきました。

ADHDの人は、勉強や仕事だけでなく、友だちや恋人、家族との関係にも悩みやすいと言われています。

自分を傷つけたくなったり、感情をコントロールできなかったりすることもあります。

つまり、ADHDは生活全体に深くかかわる問題なのです。

では、「注意」がうまくいかないとは、どういうことなのでしょうか?

この問いに向き合ったのが、イギリスにある複数の大学と医療機関の研究チームです。中心となったのは、バーミンガム・シティ大学、ノッティンガム大学、そしてイングランド西部のNHS(国民保健サービス)に属する医療組織です。

研究には、心理学や神経科学の専門家たちが関わりました。

研究チームは、過去に行われたさまざまな実験や論文をまとめ、ADHDの人が「見るときに注意をどう使っているのか」を探る総まとめのレビューを行いました。

つまりこれは、新たな実験をしたのではなく、「これまでの知見を丁寧に集め、整理し、見直す」という方法で進められた研究です。

このレビューで注目されたのは、「選ぶ注意(選択的視覚注意)」というものです。

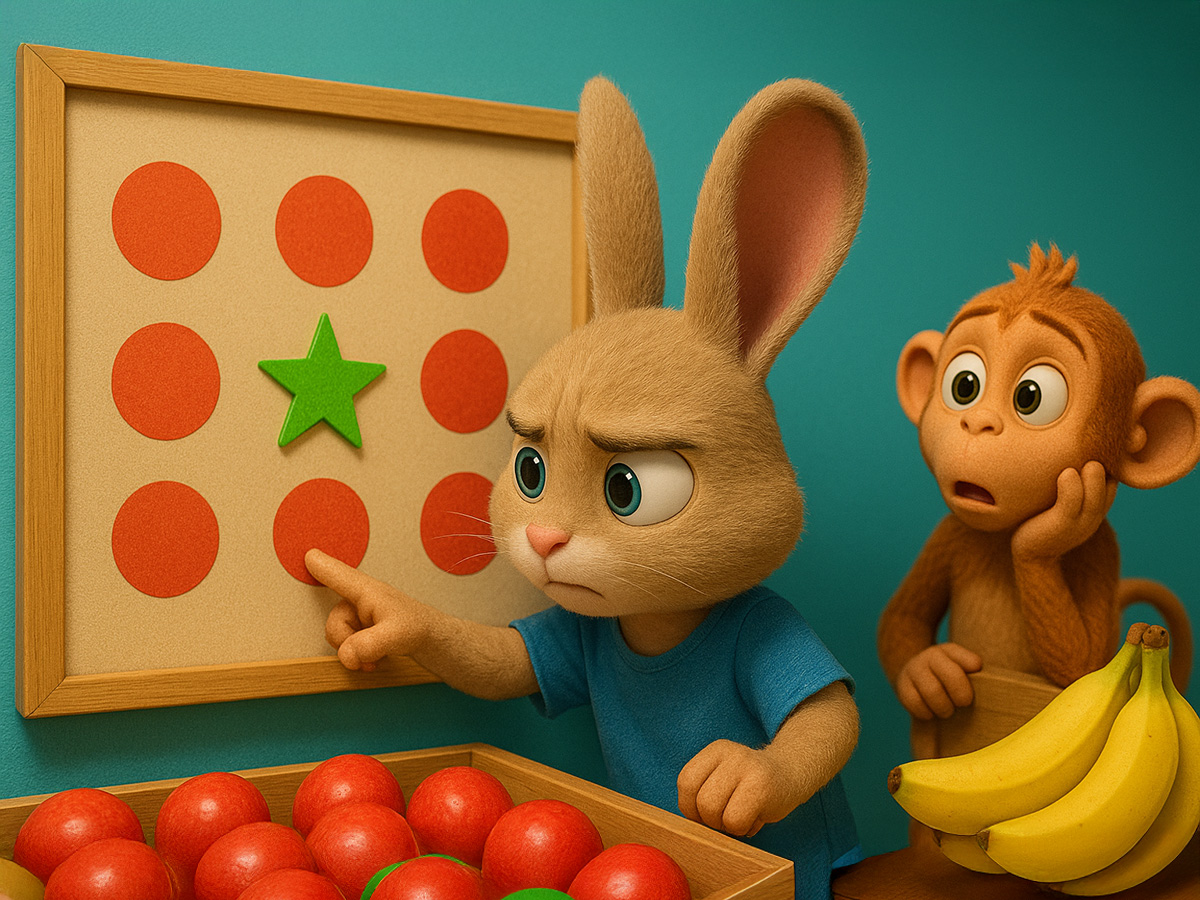

人は、たくさんの情報の中から、「いま必要なもの」だけに目を向け、他のものを無視しながら行動しています。

たとえば、スーパーで「赤いリンゴだけを探す」とき、私たちは自然と赤くて丸いものに注意を向けて、それ以外のもの(青いみかんや黄色いバナナ)を無視しています。

このように、「必要なものにだけ注意を向ける力」のことを、この研究では「選ぶ注意」と呼んでいます。

この「選ぶ注意」には、ふたつの種類があります。

ひとつは「自然に目がいく注意」です。

赤くて光っているものや、動いているものなど、目立つものに自然と引き寄せられる働きです。

もうひとつは「自分の目的で選ぶ注意」です。

「赤いリンゴを探すぞ」と思って、他のものを意識的に無視するような働きです。

ADHDの人は、どちらの注意もうまく働かないことがあります。

たとえば、目立つけど関係のないものに気を取られすぎたり、必要なものに集中できなかったりするのです。

この研究では、たくさんの過去の実験を見直して、「ADHDの人がどんなときに、どんな注意のしかたが難しいのか」を探っています。

まず、目立つものに自然と気づく注意についてです。

赤い丸をたくさんの緑の丸の中から見つけるような簡単な課題では、ADHDの人は、見つけるのに時間がかかったり、間違えることが多かったり、毎回の反応の早さがバラバラだったりすることがあります。

でも、こうした違いが出ないこともあって、結果はまちまちです。

また、脳の活動を見ると、ADHDの人は「見つけた!」というときの脳の反応が弱かったり遅かったりすることがわかっています。

つまり、目立つものに反応する力がうまく働いていない可能性があるのです。

次に、「自分の目的で選ぶ注意」について見てみましょう。

赤い丸を探しているのに、途中で「緑の星」がまぎれていたとします。

本来なら、無視するはずの「緑の星」に気を取られてしまうと、目的だった赤い丸を見つけるのに時間がかかります。

ADHDの子どもたちは、この「無視する力」が弱い傾向があります。

そのため、関係ないものにひっぱられてしまうのです。

脳の検査でも、ADHDの子どもは、「関係ないものを無視しようとする脳の動き」が弱いことがわかっています。

一方で、別の脳の場所がふつうよりもがんばって働いていることもあり、「注意を保つために、無理をしている」のかもしれません。

このような問題は、「時間の流れに合わせて注意する力」にも関係しています。

たとえば、「先にいくつかのものを見せておいて、あとから本当に探すべきものを出す」といった課題では、ADHDの人は前に見たものをうまく無視できず、混乱してしまいます。

また、時間の経過とともに「探すルール」を切り替えるのが苦手なこともあります。

つまり、ADHDの人は、「空間のなかで注意を向ける」だけでなく、「時間の中で注意を切り替える」ことにも困難を感じやすいのです。

では、薬はどうでしょうか?

ある研究では、ADHDの子どもが薬をのむと、目立つものへの反応がはっきりして、間違いも減ることがありました。

ただし、薬をのんでも注意のしかたそのものが変わらなかったという研究もあります。

薬の効果も、人によってちがうのかもしれません。

このように見てくると、ADHDの人は「注意が足りない」というよりも、「注意をうまく調整できない」と言ったほうがよさそうです。

必要なときに集中し、関係ないものを無視し、集中を続け、タイミングを見て切り替える――こうしたバランスのとれた注意の使い方がうまくできないのです。

しかも、それは「自分のやる気」だけの問題ではなく、脳の中で起きている「情報の整理のしかた」がうまく働かないことが原因だと考えられます。

この研究では、「見るときの注意の動き」から、ADHDの行動の特徴をとらえなおそうとしています。

これまでの研究では、「注意が足りない」や「じっとできない」といった症状だけが目立って取り上げられてきました。

でも、「どうしてそのような行動が出るのか?」をくわしく見ていくと、「見る力」「選ぶ力」「無視する力」「タイミングの調整する力」が、すべて注意という仕組みの中でつながっていることが見えてきます。

そして、こうしたつながりを理解すれば、ADHDの人の困りごとを「がまんが足りない」「集中力がない」と責めるのではなく、「注意の動き方に特別な特徴があるのかもしれない」と見つめ直すことができます。

このような見方は、薬だけに頼らず、行動の工夫や、周りの人との関わり方にも新しいヒントを与えてくれるでしょう。

たとえば、「見てすぐわかるようにする」「目立つものを減らす」「一度にたくさんのことを求めない」など、注意の調整を助ける工夫は、学校や家庭でも取り入れることができるはずです。

今回の研究は、「ADHDの本当の特徴はどこにあるのか?」という問いに対して、「見るときの注意の動き方」に注目するという新しい視点を示しました。

そして、「目に見える行動」だけでなく、「その奥にある心や脳の動き」にまで目を向けることで、これまでバラバラに見えていた症状がつながって理解できるかもしれないのです。

(出典:Current Neurology and Neuroscience Reports DOI: 10.1007/s11910-025-01435-5)(画像:たーとるうぃず)

たしかに、「注意が足りない」「じっとできない」に対して、効果的な支援を行うためには、それらはどういうことなのか、もっと具体的に細かく分解する必要がありますね。

(チャーリー)