この記事が含む Q&A

- ASDの子どもたちは表情の変化を理解するのに時間がかかるのですか?

- はい、研究により、N170反応時間が遅いことが示されています。

- 脳波のP300反応が大きいことは何を意味しますか?

- 表情の意味の理解に多くの脳リソースを使っている証拠です。

- ASDの子どもたちの脳内のGABAとGlxのバランスはどのような意味がありますか?

- それは感情処理や注意力に関連し、「脳のがんばり」を示しています。

私たちは日々、誰かの顔を見ることでその人の気持ちを読み取ろうとしています。

うれしいのか、怒っているのか、それとも戸惑っているのか。

顔の表情は、言葉を使わない大切な「こころのサイン」です。

しかし、自閉スペクトラム症(ASD)のある人たちの中には、この「顔から気持ちを読み取る」力に違いが見られることがあります。

ただ読み取りが苦手というよりも、脳の中でその表情を処理する仕組み自体に違いがあるのではないかと考えられてきました。

今回の研究は、そうした脳の働きの違いを、科学的に丁寧に調べたものです。

顔の表情が動きながら変化していく様子を見たときに、ASDの子どもたちの脳がどのように反応しているのかを明らかにしています。

この研究はポルトガルのコインブラ大学などによる国際チームによって行われました。

研究には、ASDと診断された子ども16名と、そうでない子ども16名、あわせて32名が参加しました。

年齢は平均で13歳ほど。全員が視覚的な処理や言語理解に大きな支障のない発達段階にありました。

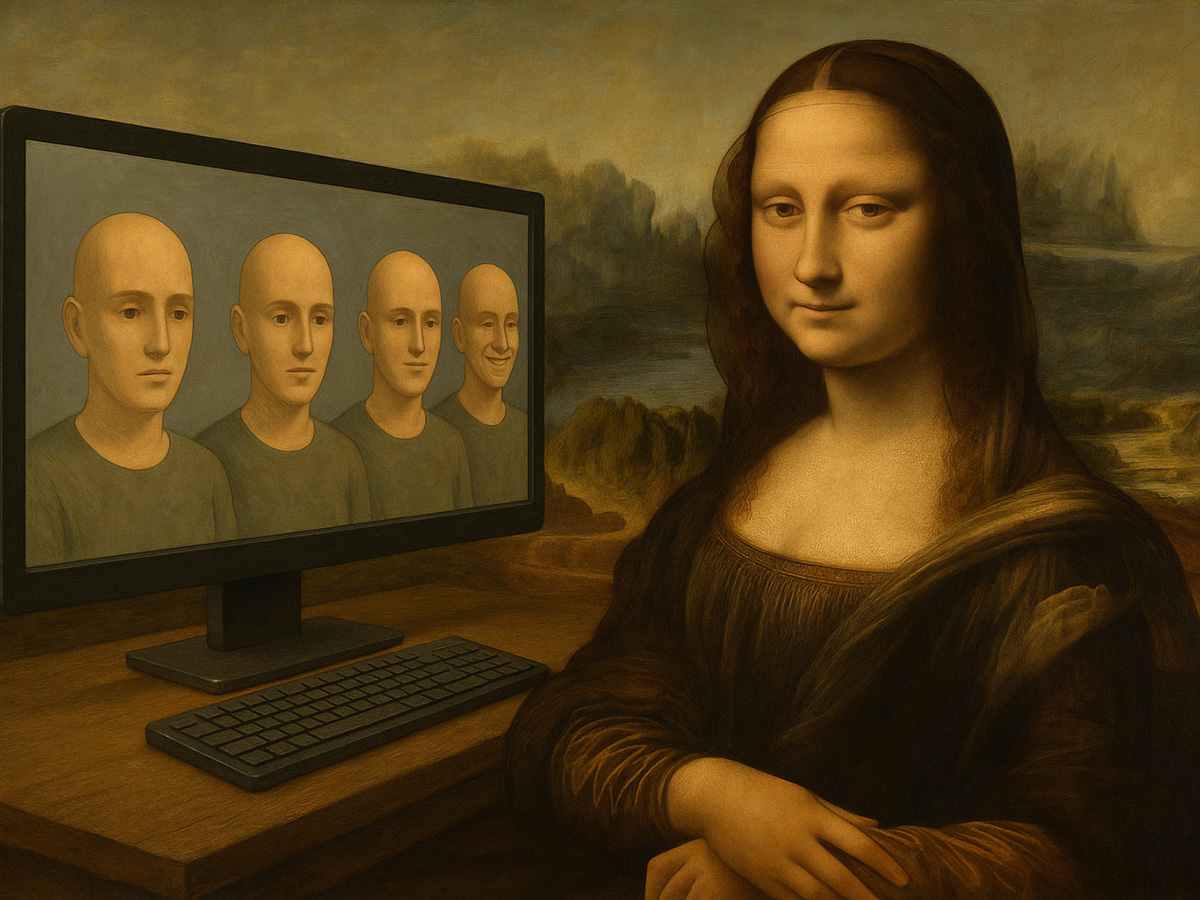

実験では、コンピューター画面に表示されるアバターの顔を見てもらいます。

その顔が「無表情」から「笑顔」へと少しずつ変わっていく様子や、その逆に「笑顔」から「無表情」に戻っていく様子を、連続した映像として提示しました。

このような表情の変化は、静止画ではなく「動いている」表情であることがポイントです。

日常生活における人との関わりでは、表情は常に動いています。そのため、今回の手法は現実に近い形での認知過程を調べられる利点があります。

そしてこの映像を見ている間、参加者の脳波を記録しました。

今回とくに注目されたのが、顔を見たときに現れる2つの特徴的な反応です。

ひとつは「N170」と呼ばれるものです。

これは顔の刺激が与えられてから約170ミリ秒後に現れるもので、脳が「これは顔だ」と認識した証として知られています。

もうひとつは「P300」という反応で、より遅れて現れ、注意や判断、意味づけなどに関係しているとされます。

これは、見た情報に価値があると感じたときに強く出やすいことが知られています。

研究チームの仮説は以下のようなものでした。

- ASDの子どもでは、N170の反応が遅れる(=顔への気づきが遅くなる)

- ASDの子どもでは、P300の反応が強く出る(=認識に多くの労力を使っている)

- これらの脳の反応は、脳内の神経伝達物質のバランスや、日常生活での社会性とも関係している可能性がある

そして実際にデータを分析したところ、これらの仮説はほぼ支持されました。

まず、N170の反応時間は、ASDの子どもたちのほうが明らかに遅れていました。

とくに「笑顔から無表情に戻る」場面、つまり表情の変化を逆再生したような映像では、その遅れが目立っていたのです。

これは、顔が変化していく過程を理解することに時間がかかるということを示唆します。

一方、P300では逆に、ASDの子どもたちの反応がより大きくなっていました。

とくに「無表情から笑顔へ」と変化していく映像を見たとき、その反応は顕著でした。

これは、表情の意味を理解しようとする場面で、より多くの脳のリソースを使っていることを意味します。

さらに、これらの反応が出ていたのは主に脳の右側(右半球)でした。

顔や感情の処理は、一般に右脳が得意とされており、今回の結果もその傾向を裏づけています。

そして、ここからさらに踏み込んだ分析が行われました。

研究チームは、参加者の一部について、脳内に存在する神経伝達物質の量を測定しました。

具体的には、「GABA(ギャバ)」と呼ばれる抑制系の物質と、「Glx(グルタミン酸を含む混合物)」という興奮系の物質です。

GABAは、脳が過剰に興奮しすぎるのを抑える働きをもつ一方で、Glxは情報のやり取りを活発にする物質とされています。

この両者のバランスは、感情の処理や注意力など、脳の基本的な働きと深く関わっています。

測定には「磁気共鳴分光法(MRS)」という技術が使われました。

これはMRIと似た装置を使って、脳内の化学物質の濃度を非侵襲的に調べられる方法です。

この測定から、以下のような関連が見つかりました。

- GABAの量が多い子どもほど、P300の反応が強かった

- Glxの量が少ない子どもほど、N170の反応に時間がかかっていた

- GABAやGlxの値は、社会的な行動(たとえば共感する力や対人関係の調整力)とも関連があった

これらの結果は、ASDの子どもたちの脳では、表情を処理する際に「時間がかかる」と同時に、「より多くの力を使って補っている」ことを示しています。

つまり、「顔が読みづらい」ことに対して脳なりの工夫をしているともいえます。

研究チームは、こうした神経反応を「脳のがんばり」と表現しています。

単に処理が苦手なのではなく、脳がなんとか理解しようと奮闘している。その姿が、脳波や神経物質の変化として捉えられたのです。

このような視点は、ASDの理解に新たな光を当てるものです。

苦手さを「能力の欠如」ととらえるのではなく、「別のルートで処理している」ととらえることで、支援や関わり方の工夫にもつながるからです。

また、今回使われた「動的な表情を見せながらの脳波測定」は、非常に実用的な手法でもあります。

今後、ASDの特性を客観的に捉える「バイオマーカー(生物学的な指標)」としての応用も期待されています。

たとえば、N170やP300のタイミングや強さが、その子の「感情の読み取り方の特徴」を反映する指標になる可能性があります。

将来的には、診断や個別支援の設計に活かせるかもしれません。

研究チームは、今後の課題として「より多様な子どもたちへの拡張」を挙げています。

今回の研究では男女比が偏っていたことや、知的能力の幅が狭かったことなどがあるため、さまざまな背景を持つ子どもたちで再検証していく必要があると述べています。

また、ASDだけでなく、ADHDや学習障害、知的障害のある子どもたちとも比較することで、「社会的認知の脳内メカニズム」の全体像をより明らかにできると期待されています。

子どもたちは、社会のなかで生きていくために、人の表情や雰囲気を感じ取りながら、関係性を学んでいきます。

そのなかでASDのある子どもたちは、少し違ったルートを通って、時間をかけながらも、ていねいに気持ちを読み取ろうとしています。

脳の中で起こっているこうした「工夫のプロセス」を知ることは、私たち大人が子どもたちに寄り添ううえでの大切なヒントになります。

困っているように見える行動の裏側には、がんばっている脳の姿があるかもしれません。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-12376-x)(画像:たーとるうぃず)

そのほかのことでも、そんな「がんばり」をしているはずです。

できないと決めつけずに、ちょっと待ってみてください。

(チャーリー)