この記事が含む Q&A

- 自閉スペクトラム特性が表情の理解に影響を与える仕組みは何ですか?

- 文脈情報の解釈や視線の調整が難しいことが関係しています。

- 自閉スペクトラム特性が高い人は、なぜ感情評価において文脈の影響を受けにくいのですか?

- 彼らは感情そのものの理解はできても、背景情報を踏まえた解釈が難しいためです。

- 研究は自閉スペクトラム特性のある人への理解や支援にどう役立ちますか?

- 表情や感情理解の多様性を理解し、適切なコミュニケーション方法を工夫できる手がかりとなります。

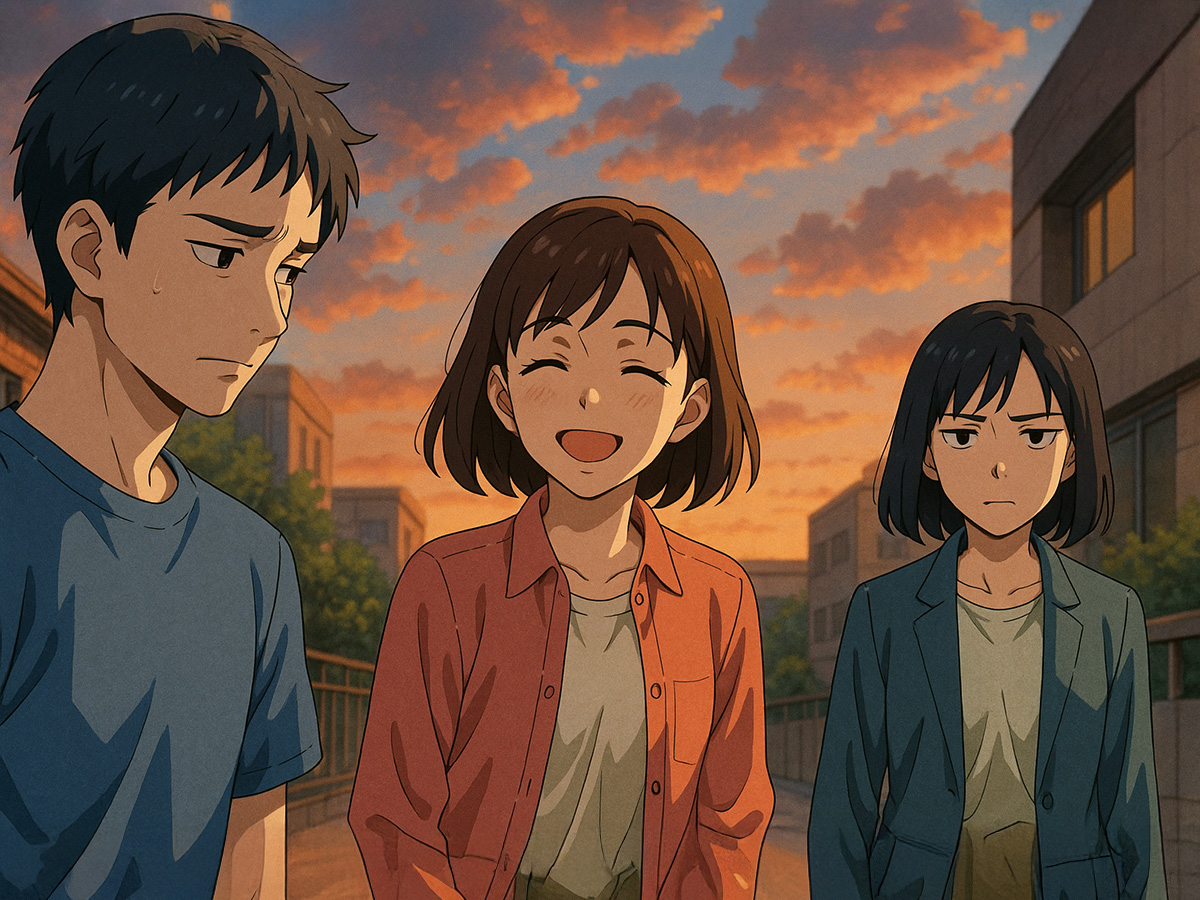

人の顔を見たとき、わたしたちはただ目の前の表情だけで、その人の気持ちを読み取っているわけではありません。

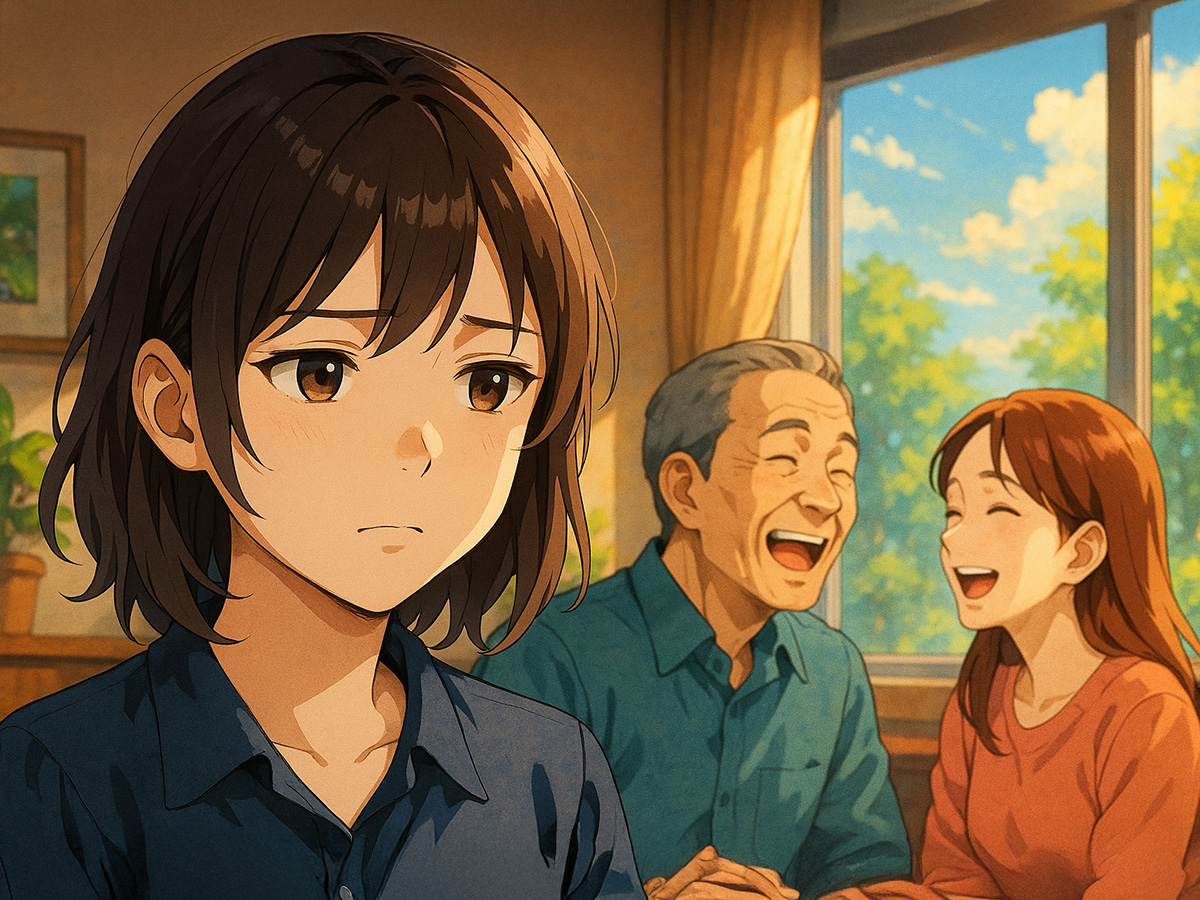

たとえば、「この人はいま幸せな気分らしい」と感じるとき、そこにはその人がどんな状況にあるのか、どんな会話をしていたかといった背景の情報が大きく影響しています。

そして、この「背景の情報」が表情の読み取りに与える影響は、自閉スペクトラム特性の強さによって変わってくる可能性があると、最新の研究が示しました。

イギリスのリーズ大学とロンドン大学の研究チームは、表情を読み取るときの視線の動きや感情の評価が、自閉スペクトラム特性の強さによってどのように変わるかを調べました。

さらに、表情を見る前にどのような文脈(背景)情報が与えられるかによって、視線や感情の評価がどう変化するのかも検討しました。

今回の研究では、108名の成人(年齢18~55歳)が参加しました。

彼らは「自閉スペクトラム特性尺度(AQ)」という質問紙により、自閉スペクトラム特性の高さを評価されました。

この尺度では、社交性や想像力、注意の切り替えのしやすさなど、さまざまな側面がスコア化されます。

全体として、この研究に参加した人たちは臨床的な診断を受けた人ではありませんが、特性の強さにはばらつきがありました。

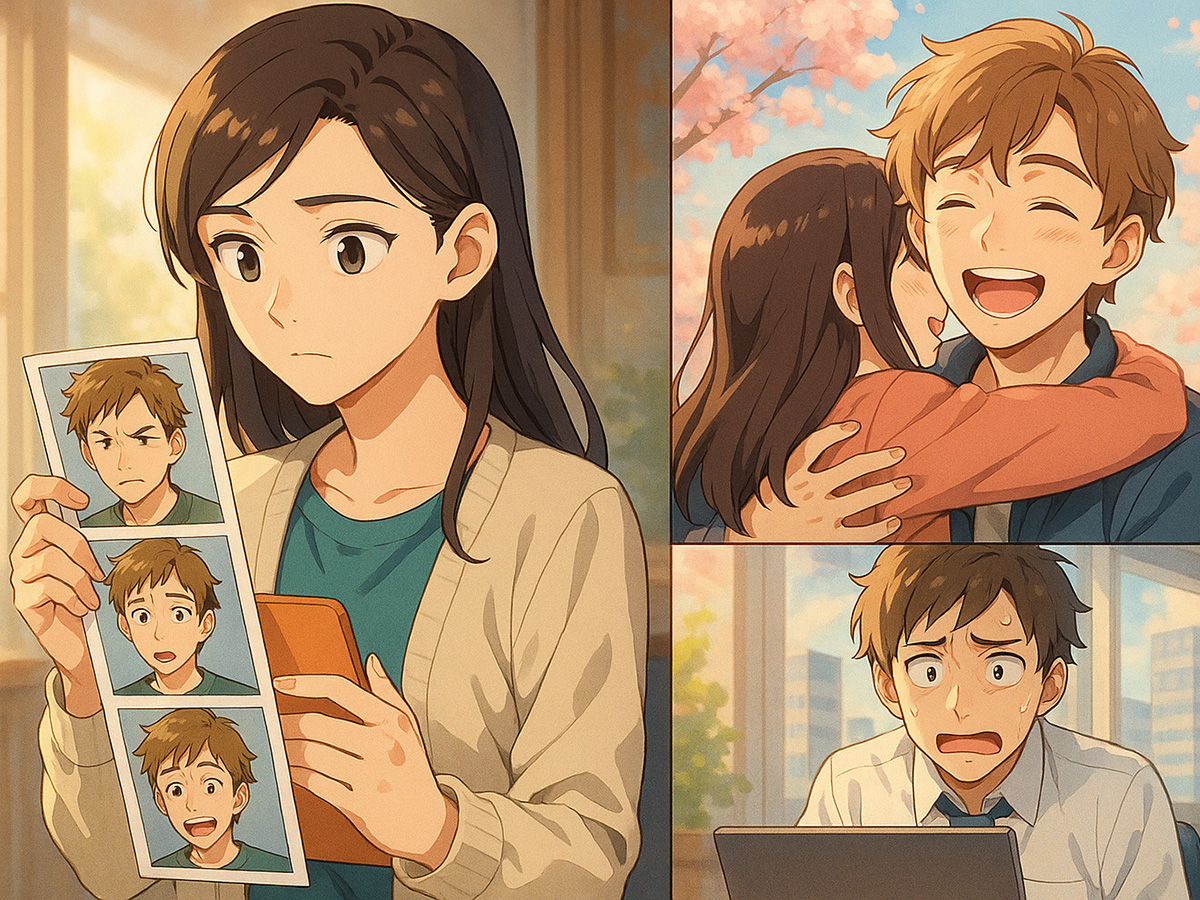

実験では、参加者にある人物の「顔写真」と「状況説明文(文脈情報)」をセットで見せ、その表情がどれくらいポジティブかネガティブかを評価してもらいました。

顔写真には、怒り、幸福、恐れ、中立などの感情が表れたものが使用されました。

一方、文脈情報には、「この人物は恋人と再会したばかり」や「仕事で大きな失敗をした」など、感情に結びつきそうな内容が含まれていました。

さらに、参加者の視線の動きを記録するために、アイトラッキング装置が用いられました。

これにより、参加者が顔のどの部分(目、鼻、口など)をどれくらいの時間見ていたかが正確に記録されました。

まず注目されたのは、「目を見る時間の長さ」に関する結果です。

多くの先行研究で、自閉スペクトラム特性のある人は目をあまり見ない傾向があるとされてきました。

今回の研究でも、AQスコアが高い人ほど、全体として「目を見る時間」が短い傾向が見られました。

ただし、これはすべての場面で当てはまるわけではなく、表情の種類や文脈によって変化が見られました。

とくに興味深いのは、恐れの表情に対してです。

恐れの表情を見るとき、AQスコアが高い人ほど、目を見る時間が短くなる傾向がより顕著に現れました。

恐れの表情は、目の開き方などに強く表れる感情ですが、それを十分に読み取るためには「目を見ること」が不可欠です。

AQスコアが高い人が恐れの表情の目を避ける傾向があることは、感情理解の難しさと関係している可能性があると考えられます。

次に、文脈情報の影響について見てみましょう。

ある表情写真が「恋人に会った直後」と「災害の現場にいる」といった異なる背景で提示されたとき、同じ表情でも感情の評価は大きく変わることがあります。

今回の実験でもそのような違いが確認されました。

たとえば、幸福そうに見える表情が、「厳しい状況の中での微笑み」として紹介された場合、参加者はその表情をよりネガティブに評価する傾向がありました。

逆に、中立的な表情であっても、「よいニュースを聞いた後」のような前向きな文脈で紹介されると、ポジティブに評価される傾向が強まりました。

このような評価の変化においても、AQスコアの高さが影響を与えていました。

AQスコアが高い人ほど、「文脈による感情評価の変化」が小さい傾向が見られたのです。

つまり、背景情報が変わっても、表情に対する評価があまり変わらないという傾向です。

この結果は、「文脈を読み取ることが難しい」という自閉スペクトラム特性の一面と一致しています。

顔の表情そのものからは情報を得られても、それを文脈に照らして意味づけることが難しいという可能性が示されたのです。

また、視線の動きと感情評価の関係についても注目されました。

文脈がネガティブであった場合、参加者はより長く「目」の部分を見ていたことがわかりました。

これは、「何が起こっているのか」をより注意深く読み取ろうとする心理的な反応かもしれません。

逆に、ポジティブな文脈では、目を見る時間が比較的短くなる傾向がありました。

しかし、AQスコアが高い人では、このような「文脈による視線の調整」も小さい傾向がありました。

つまり、文脈の違いによって視線の動きがあまり変わらないのです。

これは、「その場の状況に応じて視線を柔軟に変える」ことが難しい可能性を示唆しています。

研究チームは、これらの結果をもとに、表情理解における二重のプロセスを提案しています。

ひとつは「感情そのものを表情から読み取る」プロセス、

もうひとつは「その表情が、どのような文脈で起こっているかを推測して解釈する」プロセスです。

そして、この後者のプロセスにおいて、自閉スペクトラム特性が強い人ほど難しさを感じやすいのではないかという考えが導き出されました。

また、顔を見るときに「どこを見るか」という視線の戦略自体にも個人差があることが確認されました。

AQスコアの高い人は、顔の下半分(口やあごなど)をより長く見る傾向がありました。

これは、目を避ける傾向と関係していると考えられます。

総じて、今回の研究は「顔の表情を理解する」ことが、視線の動きと文脈の統合という複雑な認知プロセスによって支えられていることを示しました。そして、その認知の仕方は、自閉スペクトラム特性の強さによって変わるという事実が明らかになったのです。

この研究結果は、学校や職場など、さまざまな人がともに過ごす場において、「同じ表情でも、人によって感じ方が違う」ということを理解するための重要な手がかりとなります。

自閉スペクトラム特性のある人が、表情や感情の理解に難しさを感じているとき、それは「共感力がないから」ではなく、「文脈を読み解く脳のプロセスが異なっているから」かもしれません。

研究チームは今後、より多様な背景を持つ参加者を対象に研究を広げていく予定です。

実験の場だけでなく、実生活に近い状況での視線や感情評価のデータを集めることで、より実用的な理解につなげていきたいとしています。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-13507-0)(画像:たーとるうぃず)

自閉スペクトラム特性が高い人は、顔の表情を「文脈」に関係なく評価する。

「共感力がないから」ではなく、表情や感情の理解に難しさを感じるのは、「文脈を読み解く脳のプロセスが異なっているから」。

心に留めておいてほしいと思います。

(チャーリー)