この記事が含む Q&A

- 共同注意とは何ですか?

- 相手の合図に合わせて一緒に見る力のことで、言葉ややり取りの土台となります。

- 研究でどんなプログラムが試されましたか?

- バスケットボールと美術活動を組み合わせた12週間のプログラムを週4回60分、6–12歳の子ども24名で実施しました。

- どんな効果が見られましたか?

- 最初の一目が合図と正しく向く割合が増え、合図に気づく時間が短くなり、視線の動きや伝える場面が増えました。

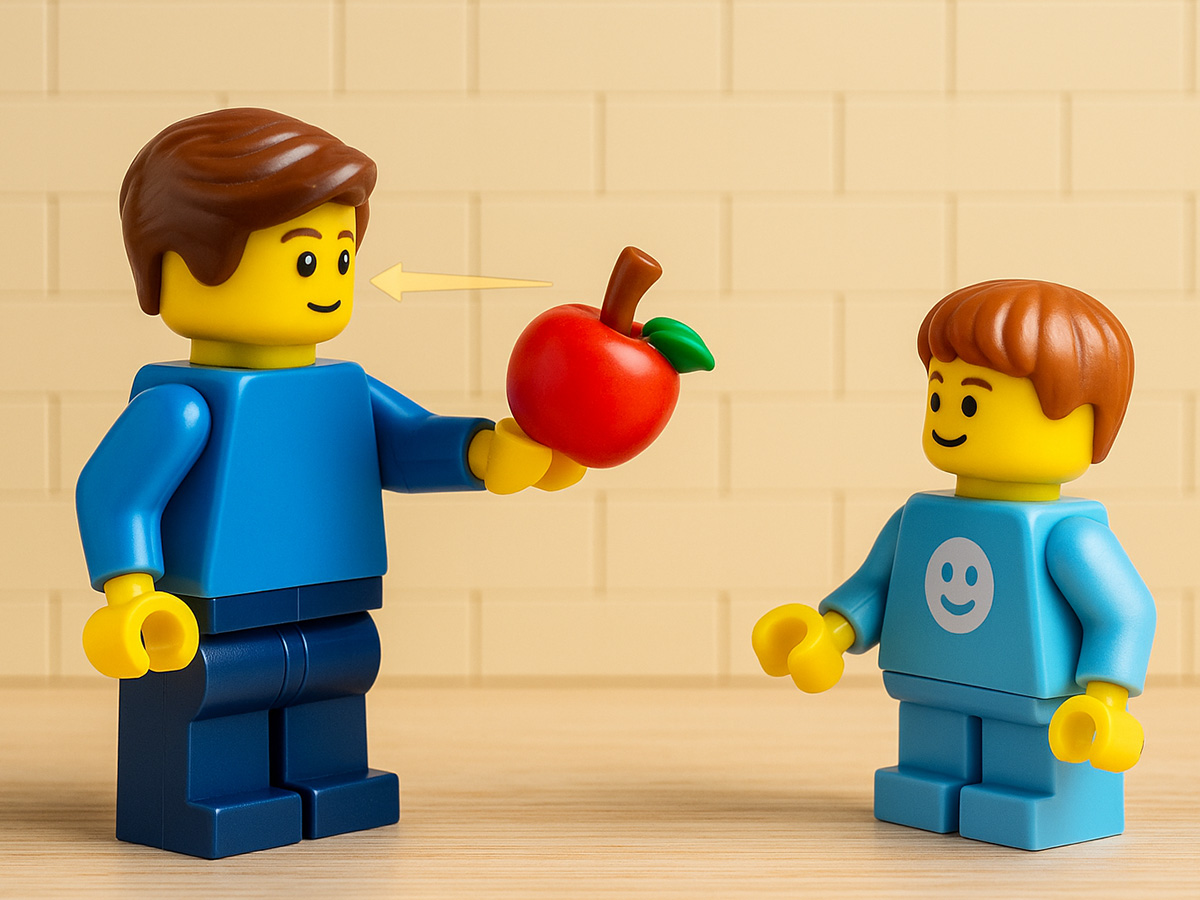

自閉症の子どもたちにとって、相手と同じものに目を向ける力はとても大切です。

たとえば、大人が「ほら、あそこにリンゴがあるよ」と目線や指で合図を送ったときに、子どもがその方向を一緒に見ることができるかどうか。

この「相手の合図に合わせて一緒に見る」力は、専門的には共同注意と呼ばれます。

共同注意はことばを学ぶ土台となり、人とのやり取りを広げていく出発点でもあります。

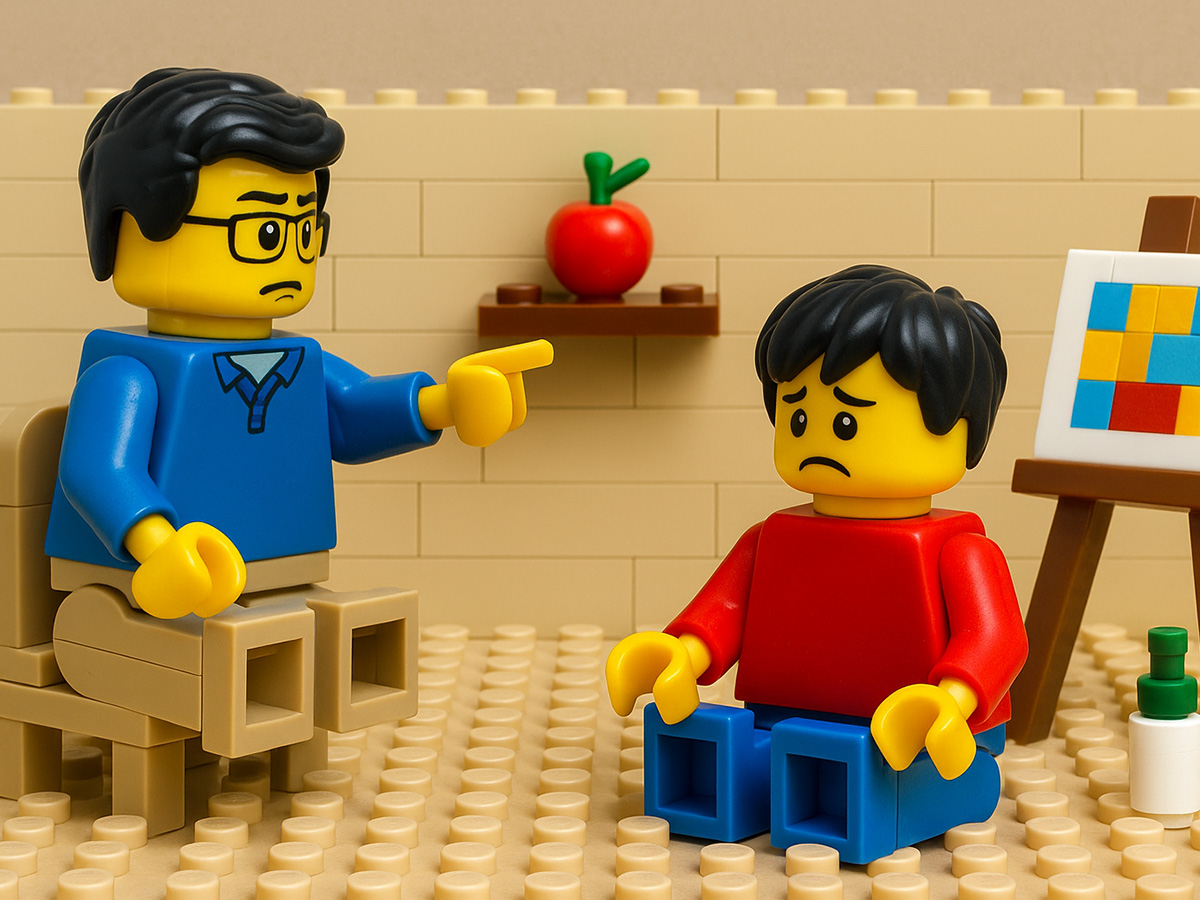

しかし、自閉症のある子どもたちの中には、この「合図に気づいて一緒に見る」ことに難しさを抱えている場合が少なくありません。

そのため、親や先生が「ここを見てほしい」と思っても、なかなか視線を合わせてもらえず、会話や遊びがかみ合わないことが起こります。

中国の湖南師範大学の研究チームは、この共同注意を伸ばすために、子どもが楽しみながら続けられる特別なプログラムを考案しました。

それは運動とアートを組み合わせたものです。

研究チームは、バスケットボールと美術活動を取り入れた12週間のプログラムを用意し、これが自閉症の子どもたちの共同注意にどのような影響を与えるかを調べました。

対象となったのは6歳から12歳の子どもたち24人で、そのうち12人がこのプログラムに参加し、残りの12人は普段通りの学校や支援活動を続ける比較対象になりました。

プログラムは週に4回、1回60分。

バスケットボールが2回、美術活動が2回という構成です。

バスケットボールは単にボールを扱うだけではなく、「相手を見る」「ボールの行方を追う」といった動作が自然に必要になります。

ドリブルやパス、1対1や3対3の小さな試合を通して、仲間と協力し相手の動きに反応することが繰り返されました。

研究チームは心拍数を測りながら、中くらいの強さで運動を続けられるよう工夫していました。

美術活動では、最初は線をなぞったり自由に絵を描いたりと個人の作業から始まりました。

そこから少しずつ、できあがった絵を友だちに見せる、作品のポイントを先生に伝えるといった交流が入ってきます。

後半になると「チームのロゴを考えて描く」という課題が出され、子どもたちは仲間と話し合いながら一つの作品を完成させました。

運動とアートが自然に結びつき、体を動かすことと表現することが同じ流れの中で経験できるようになっていたのです。

すべての活動は「はじめにウォームアップ」「本編」「最後にふり返りと交流」という流れで行われました。

毎回、親が付き添って参加しており、保護者にとっても子どもがどのように他の子どもや先生と関わっているかを見る大切な時間になりました。

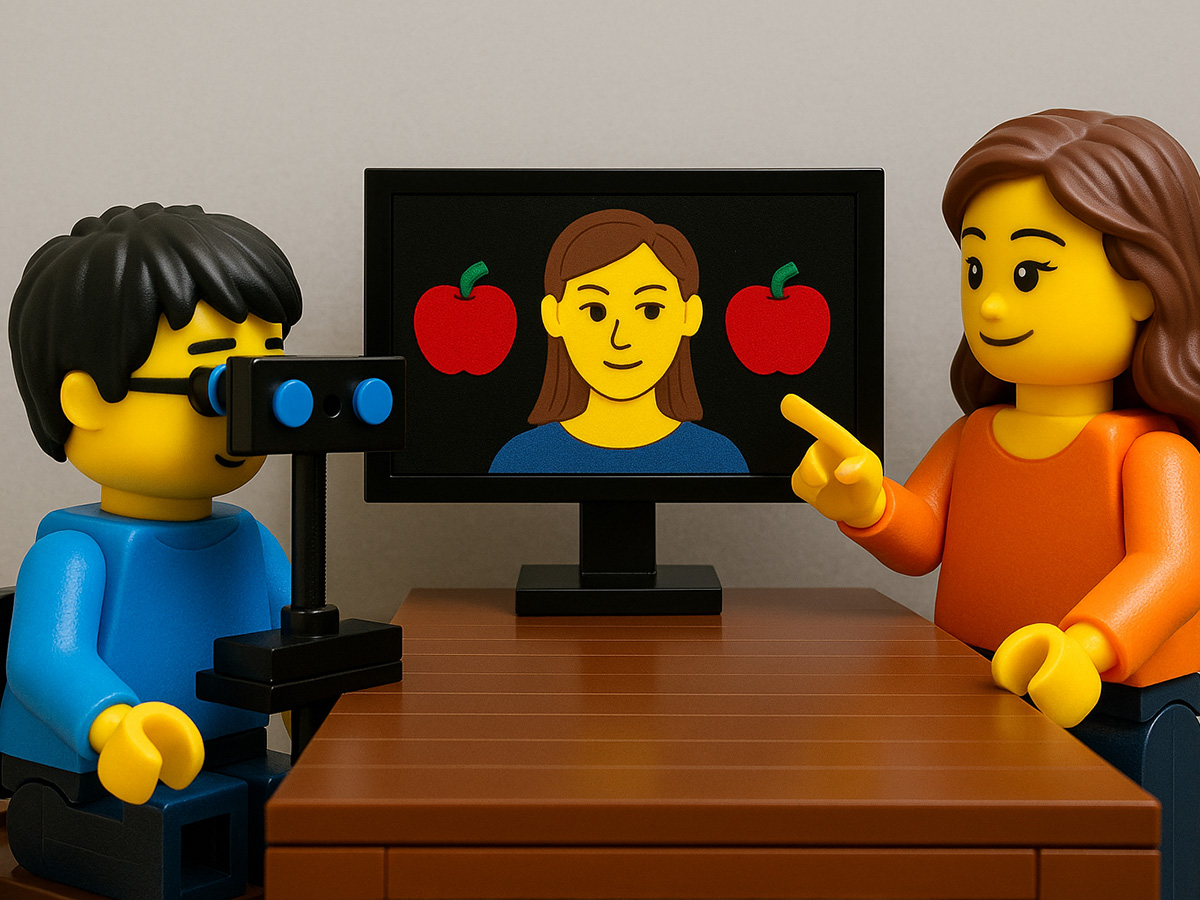

このプログラムの効果を調べるために、研究チームはアイトラッキングという装置を使いました。

アイトラッキングは視線を追いかける装置で、子どもがどこを見ているのかを細かく記録できます。

実験では、画面に女性の顔と左右に二つのリンゴを映し出し、女性が「目線だけで合図する」「頭の向きで合図する」「頭と指さしを組み合わせて合図する」という三種類の方法でリンゴを示しました。

そのときに子どもが最初にどこを見たのか、どのくらいの時間見続けたのか、何度見直したのかを測定しました。

研究チームが重視したのは「最初の一目」です。合図を出したときに、子どもが最初に正しい方向に目を向けられるかどうか。これは日常生活でも非常に重要です。

最初の一目が合図と合っていれば、その後のやり取りがスムーズに進みやすくなるからです。

12週間のプログラムが終わったあと、参加した子どもたちには明らかな変化が見られました。

合図に気づくまでの時間は短くなり、合図の方向を見る回数は増えました。

見る時間も長くなり、視線を行ったり来たりさせて確認する様子も多くなりました。

何よりも「最初の一目」が正しい方向に向かう割合が増えたのです。

つまり、相手の合図に素早く気づき、正しく反応できる力が育っていたことが示されました。

研究チームは、この改善は運動とアートを組み合わせたことによるものだと考えています。

運動では「見る」と「動く」が同時に必要になり、美術では「描く」と「伝える」が組み合わさります。

これを一つの流れとして体験することで、自然に注意を合わせる練習が積み重なっていったのです。

また、楽しい活動の中で「できた」「伝えられた」「わかってもらえた」という小さな成功を繰り返すことが、自信や意欲を育てる助けになったと考えられます。

この結果は、家庭や学校での支援にとっても参考になります。

たとえば家庭での遊びの中でも、ただ絵を描くだけでなく「描いたものを一緒に見て、話す」という流れを取り入れたり、ボール遊びの中で「投げる」「受け取る」だけでなく「相手の目線を見る」ことを意識させたりする工夫ができるかもしれません。

大がかりなプログラムを用意しなくても、日常の中で「見る」「動く」「伝える」をつなげる体験を意識して増やすことはできます。

もちろん、この研究には限界もあります。

参加者は24人と少なく、特定の課題での検証にとどまっています。

もっと多くの子どもに試してみる必要がありますし、家庭や学校で取り入れる方法を考えていくことも課題です。

それでも、湖南師範大学の研究が示したのは「スポーツとアートを組み合わせることで、自閉症の子どもの共同注意を育てられる可能性がある」という新しい方向性でした。

まとめると、この研究は、自閉症の子どもたちが人の合図に合わせて注意を向ける力を伸ばすには、楽しい活動を通して「見る」「動く」「伝える」をつなげて体験することが効果的であることを示しました。

親や支援者にとっても、この結果は日常の工夫のヒントになります。

小さな遊びや活動の中で「相手と一緒に見る」場面を増やしていくこと。

それが子どもたちの成長を少しずつ支えていく近道になるのかもしれません。

(出典:Nature scientific reports DOI: 10.1038/s41598-025-16970-x)(画像:たーとるうぃず)

「ただ絵を描くだけでなく「描いたものを一緒に見て、話す」という流れを取り入れたり、ボール遊びの中で「投げる」「受け取る」だけでなく「相手の目線を見る」ことを意識させたりする」

これはいいはずです。

さっそく取り入れましょう。

(チャーリー)