この記事が含む Q&A

- XRは自閉症の大人にも役立つ可能性があると評価されているか?

- はい、PHoENIX研究は自分の生活に役立つ使い方を共に検討し、生活の自立や不安緩和、創造性の表現を促す可能性を示しました。

- XR導入時の主な課題には何が挙げられるか?

- 感覚疲労や刺激過多、操作の複雑さ、セキュリティ・プライバシー、機器の互換性・動作安定性、長時間利用の負担などが課題として挙げられました。

- 参加者が特に重要だと感じた点は何か?

- アバターを通じた自分らしさの表現と、見た目の不安を減らすことでの安心感・自信、段階的な体験とアクセスの柔軟性が重要だとされました。

自閉症のある人の多くは、学校を卒業すると支援の多くを失ってしまいます。

アメリカでは100万人を超える若者が大人へと移行する中で、生活の基盤となる支援や制度が途切れてしまう「支援の崖」が大きな問題となっています。

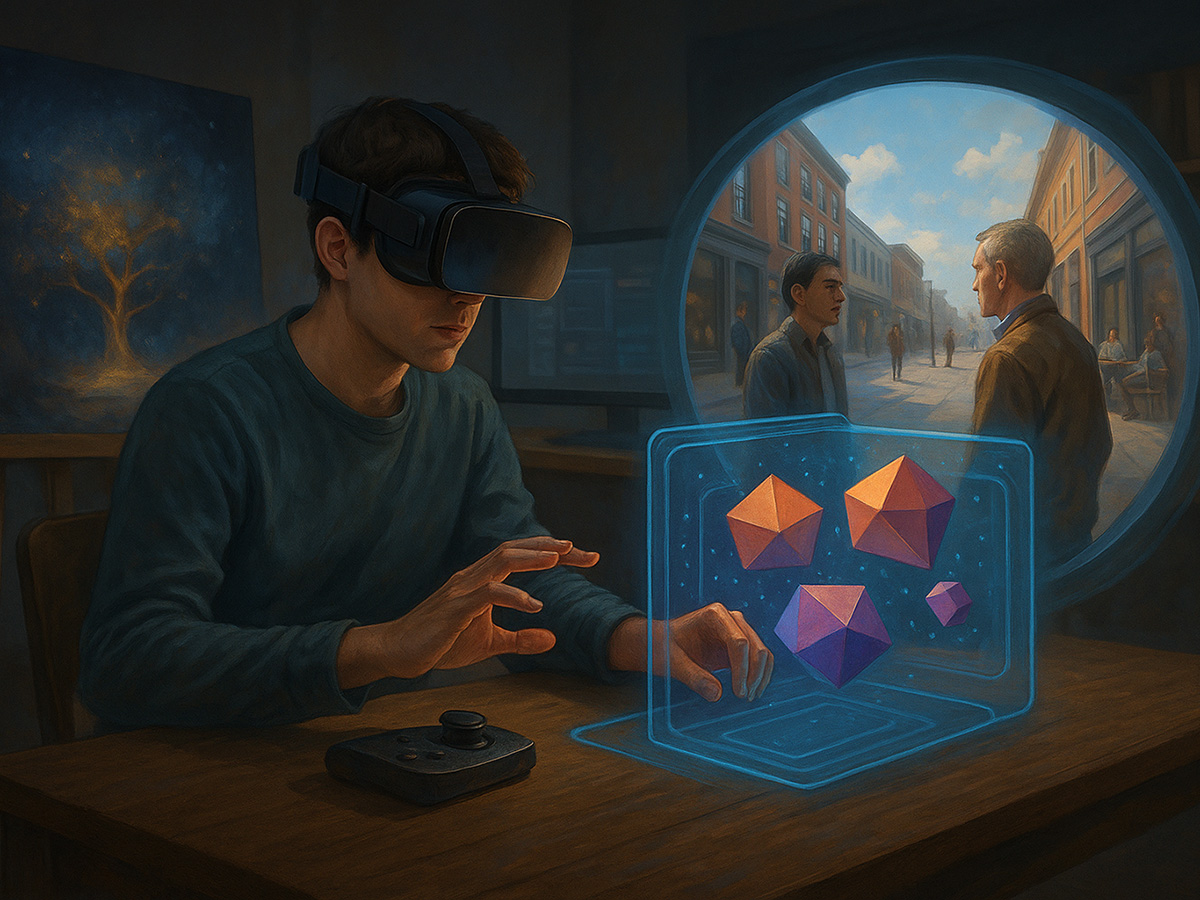

そのような中で注目されているのが、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を含む「XR(エックスアール)」技術です。

仮想空間での練習や体験を通じて、安心して学びや自立を進めることができる技術として、期待が高まっています。

しかし、これまでの研究の多くは子どもや若者を対象にしており、大人の自閉症者の現実的な課題や希望に目を向けたものは少ないのが現実です。

この状況を変えるため、アメリカの大学研究チームは「プロジェクト・フェニックス(PHoENIX)」という新しい試みを行いました。

このプロジェクトは、自閉症のある大人自身が参加し、XR技術をどのように使えば自分たちの生活に役立つのかを共に考える研究です。

研究には12人の成人が参加しました。

年齢は20代から60代まで幅広く、性の自己認識も多様でした。

非バイナリー(男性・女性のどちらにも固定されない性自認)の参加者も含まれていました。

研究チームは「Mozilla Hubs」という仮想空間を使い、参加者が自分のアバター(仮想の分身)で自由に動き回りながら展示を見たり意見を交換したりできる環境を作りました。

空間は、XRの歴史や自閉症支援への応用事例を紹介する「ギャラリー1」と、実際の製品を試せる「ギャラリー2」に分かれていました。

体験の後、参加者は「この体験を他の自閉症の人にも勧めたい」「今後も使ってみたい」と答え、全体の満足度は7点満点中6点を超える高評価でした。

研究チームの分析からは、「自閉症者中心の視点」と「技術中心の視点」という二つの柱が見えてきました。

まず、自閉症者の視点からは、XRが「自分の強みを伸ばすための場」になるという点が強調されました。

多くの参加者が「現実では表現しづらい考えや世界を、XRの中なら自由に形にできる」と感じていました。

仮想空間が「自分の内側の世界を安心して見せられるキャンバス」になり、創造性を発揮する新しい手段として受け止められていました。

また、XRは「安心して練習できる場所」としても注目されました。

外出や人との関わりに不安を感じる人が、360度映像の中で段階的に体験できる。

行ったことのない場所を仮想的に歩いてみることで、実際に出かける前の不安を減らせる。

そうした効果が語られました。

職業訓練や生活スキルの練習にも、XRは役立つと考えられました。

現実の職場では刺激が多く疲れやすい場面も、仮想空間なら自分のペースで練習できます。

非言語の人や他の障害を併せ持つ人も、自分に合った形でスキルを身につけられる柔軟さが評価されました。

そして印象的だったのは、「マスキング(自分を隠して社会に合わせる行動)」からの解放でした。

参加者の多くが、「アバターを使うことで、見た目や動作で判断される不安がなくなる」と語りました。

「無理に取り繕わなくていい」「他人の目を気にせず自然に関われる」という感覚が、安心感と自信につながっていました。

一方で、XRの使い方や言葉づかいにも配慮が必要だとされました。

「自閉症の人」と「自閉症者」という呼び方の違いへの意識や、表現の一貫性を大切にする意見もありました。

また、アバターのデザインにも「自分らしさを表現できるか」「見た目が不気味でないか」「動きに違和感がないか」といった細やかな感覚が示されました。

セキュリティやプライバシーへの関心も高く、「安全性が確保されなければ使えない」「信頼できる仕組みが必要」という意見が多くありました。

一方で、オープンソースのXR環境(Mozilla Hubsなど)は柔軟で安心だと評価されました。

こうした肯定的な意見の一方で、課題も浮かび上がりました。

「現実のような会話を再現しようとすると、かえって疲れる」「刺激が強すぎるとめまいや疲労が起きる」といった声がありました。

仮想現実の世界は、想像以上に感覚的な負担が大きいこともあります。

長時間の利用は避け、環境の明るさや音量を個別に調整できる機能が求められました。

また、「操作が複雑」「端末によって動き方が違う」「古いパソコンでは重い」といった技術的な障壁もありました。

特に、自閉症のある人にとって予測可能で一貫した操作性は重要であり、XR環境にもその配慮が必要です。

それでも参加者の多くは、XRが「自分の可能性を広げる技術」であると感じていました。

「社会に合わせるため」ではなく、「自分の生き方を支えるため」に使う技術としてのXR。

それが本当に役立つためには、研究や開発の中心に当事者の声を据えることが欠かせません。

XRのメリットと課題

◆ XRのメリット

- 自分の強みや興味を自由に表現できる創造の場になる

- 安心して練習や挑戦ができる安全な環境を提供する

- 外出や人との交流に不安がある人にとって段階的な体験が可能

- 職業訓練や生活スキルの練習に有効

- アバターを通じて偏見や緊張から解放され、自信を持って関われる

- 個々の感覚やニーズに合わせて調整しやすい

- 低コストの端末でも体験可能で、アクセスの幅が広い

◆ XRの課題

- 長時間の利用で感覚疲労やめまいが起きやすい

- 光や音などの刺激が強すぎる場合がある

- 操作が複雑で、機器ごとに動作が異なる

- プライバシーやセキュリティへの懸念

- 現実をそのまま再現しようとすると「息苦しさ」を感じることがある

- グラフィックや機能が古く感じられるなど、技術的な進化の遅れ

- 多様な人(非言語・女性・文化的背景が異なる人など)の声が十分に反映されていない

この研究が示したのは、XRを「矯正のための道具」ではなく、「自分らしさを取り戻すための道具」として使う可能性です。

技術が人を変えるのではなく、人の声が技術を変えていく。

プロジェクト・フェニックスという名のとおり、そこには「再生」と「共に創る未来」の希望が込められています。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07023-3)(画像:たーとるうぃず)

どんどん、課題を克服し、ますます有効活用されていくことを願います。

わくわくします。

(チャーリー)