この記事が含む Q&A

- どうして都市の規模が肥満やADHDと関係しているのですか?

- 大都市では運動不足や医療へのアクセス改善など、ポジティブな側面もある反面、生活習慣や環境が影響しています。

- ADHDの子どもたちが運動不足になりやすいのはなぜですか?

- ADHDの症状や衝動性が運動を避ける傾向に影響し、運動不足に繋がることが研究で示されています。

- 子どもや大人の健康を守るために、私たちにできることは何ですか?

- 定期的な運動を取り入れ、環境や教育支援を促進することが有効です。

アメリカの研究チームが行った最新の調査により、ADHD(注意欠如・多動症)と肥満とのあいだに、都市の規模と生活習慣を介した興味深い関連があることが明らかになりました。

衝動性と肥満という一見異なる問題が、都市環境の中でどのように結びついているのか。この研究は、これまで見過ごされがちだった都市の特徴と、個人の健康との関係に新たな視点をもたらしています。

研究を行ったのは、アメリカ・ニューヨーク大学、イタリア国立衛生研究所のチームです。

彼らは、「都市スケーリング法」という手法を用いて、アメリカ国内の915の都市における肥満、ADHD、教育レベル、運動不足、食料不安、メンタルヘルスサービスへのアクセスといった多くの要素を分析しました。

都市スケーリング法とは、都市の人口規模に応じて、特定の社会現象や行動がどのように変化するかを数学的に分析する方法です。

たとえば、大きな都市ほどGDPが高くなる傾向があったり、犯罪率が人口規模とともにどのように増減するかといった研究に使われています。

今回の研究では、肥満やADHDの発生率が都市の人口に対してどのように変化するかを探るために、この方法が応用されました。

まず研究者たちは、都市の人口と肥満の割合、ADHDの発生率、運動不足、教育レベル、食料不安、メンタルヘルスケアへのアクセスなどを比較しました。

その結果、いくつかの特徴的なパターンが見えてきました。

まず明らかになったのは、都市の人口が増えるほど、肥満やADHD、運動不足の割合が相対的に低くなるということです。

具体的には、人口が100万人を超えるような大都市のほうが、小さな都市に比べて1人あたりの肥満率やADHDの子どもの割合が低い傾向にあるのです。

一方で、都市が大きくなるにつれて増加するものもありました。それが、メンタルヘルスの専門家の数と、大学教育を受けた人の割合です。

さらに、食料不安については、都市の規模とはあまり関係がなく、人口とほぼ比例していました。

このようなスケーリングの分析だけでも興味深い結果ですが、本研究の核心は、ADHDと肥満との間にある間接的な因果関係を探るところにあります。

研究者たちは、都市ごとの偏り(予想される傾向からのずれ)を定量化し、相互の因果関係を推定しました。

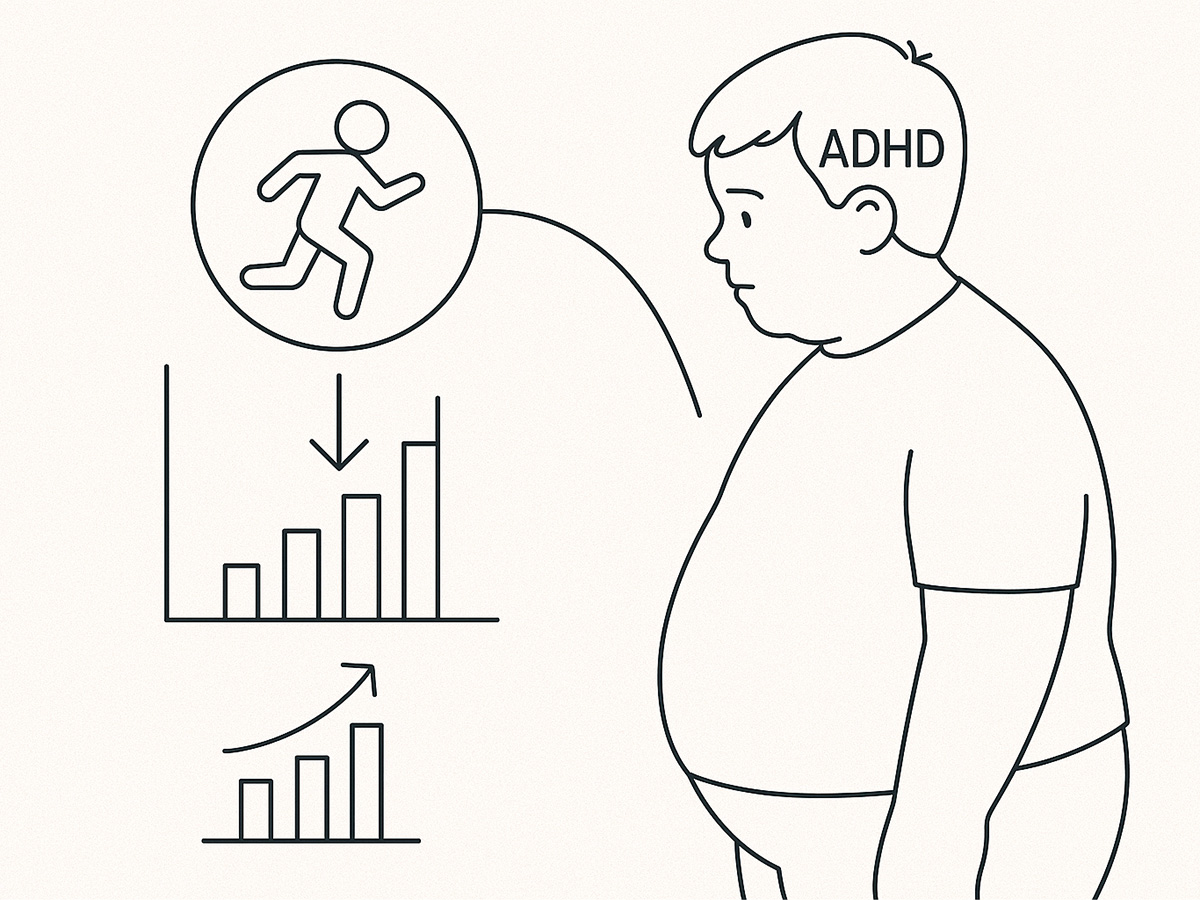

その結果、ADHDのある子どもが多い都市では、運動不足の成人も多く、そのことが結果として成人の肥満率を高めているという因果関係が示唆されました。

つまり、ADHD → 運動不足 → 肥満という間接的な流れです。

また、メンタルヘルスケアへのアクセスが豊富な都市では、運動不足が少なくなる傾向も見られました。

さらに、大学教育を受けた人が多い都市ほど、メンタルヘルスケアへのアクセスが良く、食料不安が少ないという関連も確認されました。

では、この都市レベルでの相関が、個人レベルでも成り立つのでしょうか?

研究者たちはそれを確かめるために、アメリカ全国の子どもたち約1万9千人を対象とした調査データを分析しました。

このデータには、ADHDの重症度、BMI(体格指数)、週あたりの運動日数、家庭の食料状況、親の教育レベル、メンタルヘルスケアの利用歴といった情報が含まれていました。

この個人レベルのデータ分析からも、都市レベルと同様の因果関係が確認されました。

つまり、ADHDの症状が重い子どもほど、運動する日数が少なく、肥満の傾向が高くなるという結果です。

加えて、ADHDは肥満に対して、間接的な影響だけでなく、直接的な影響もあることが分かりました。

これは、ADHDのある子どもが衝動的に食べ過ぎたり、食の自己管理が難しいことなどが影響していると考えられます。

また、親の教育レベルが高い家庭の子どもほど、健康的な食生活を送りやすく、メンタルヘルスケアも受けやすいことがわかりました。

一方で、メンタルヘルスケアを受けている子どもは、通院や治療のために自由に体を動かす時間が減る傾向があり、これは運動不足に繋がる可能性があるという予想外の発見もありました。

この研究が示しているのは、肥満やADHDといった問題が、単に「個人の努力不足」や「家庭環境のせい」といった単純なものではないということです。

都市という「環境」が持つ特性――たとえば教育の機会、医療へのアクセス、周囲の健康意識、運動のしやすさ――が、私たちの行動や健康に深く関わっているのです。

とくに重要なのは、「運動不足」がADHDと肥満のあいだをつなぐ鍵になっているという点です。

つまり、ADHDのある人が運動する習慣を身につけることができれば、肥満リスクを下げられる可能性があります。

これは、個人にとっても社会にとっても、非常に実用的な知見です。

このような背景から、研究者たちは次のような政策提言を行っています。

まず、ADHDのある子どもに対しては、診断や投薬だけでなく、「定期的な身体活動」を組み込んだ支援プログラムを設計すべきだと述べています。

学校では運動しやすい環境を整え、家庭や地域でも、子どもが気軽に体を動かせる機会を提供することが大切です。

また、地方都市や小規模な町においては、教育機会やメンタルヘルスサービスが限られている場合が多く、それがADHDや肥満のリスクを高める要因となる可能性があります。

こうした地域では、自治体や教育委員会が率先して、運動プログラムや心理支援を拡充することが望まれます。

そして、個人の衝動性や注意力といった特性を理解し、それに応じた支援を行うことが、結果として肥満や不健康な生活習慣を予防することに繋がるという理解が、社会全体に必要です。

今回の研究はアメリカ国内のデータをもとにしていますが、研究者たちは、オランダや韓国など他国の研究でも同様の関連が確認されていると述べています。

文化や制度が違っていても、衝動性と肥満の関連は共通する現象であり、それだけに世界的な取り組みが必要だということです。

この研究は、都市の構造、教育、医療、そして個人の特性が、複雑に絡み合って私たちの健康を形作っているという事実を、改めて浮き彫りにしました。

ADHDや肥満を「個人の問題」として見るのではなく、「社会全体の課題」として捉え、より良い環境づくりを進めていくことが、これからの私たちに求められているのかもしれません。

(出典:PLOS Complex Systems DOI: 10.1371/journal.pcsy.0000046)(画像:たーとるうぃず)

「ADHDの症状が重い子どもほど、運動する日数が少なく、肥満の傾向が高くなる」

そうなんですね。あまり、そんなイメージはありませんでした。

気をつけなければなりません。

(チャーリー)