この記事が含む Q&A

- 感覚過敏と不安の関係について教えてください?

- 不安が高いほど感覚過敏が強くなりやすく、悪循環につながると考えられています。

- ASDの人が時間感覚に困るのはなぜですか?

- 脳の特定の回路が正常に働かず、時間判断や感情の処理に支障をきたすためです。

- 研究はASDの支援にどのように役立つのでしょうか?

- 脳の働きの違いを理解し、個別の支援方法や訓練プログラムの開発に役立ちます。

自閉スペクトラム症(ASD)の人々は、日常生活の中で音や光、触覚などの刺激に対してとても敏感に感じることがあります。

これを「感覚過敏」と呼びます。

また、同時に強い不安を感じやすい傾向もあります。

こうした特徴が、どのように脳の働きや、私たちが時間をどう感じるかに関係しているのか。

日本とインドの研究者たちが協力して行った最新の研究が、そのヒントを明らかにしました。

この研究を行ったのは、東京都にある杏林大学の医学部、埼玉県にある国立障害者リハビリテーションセンター研究所、そしてインド・ニューデリーのインドラプラスタ情報技術研究所(IIIT-Delhi)の研究チームです。

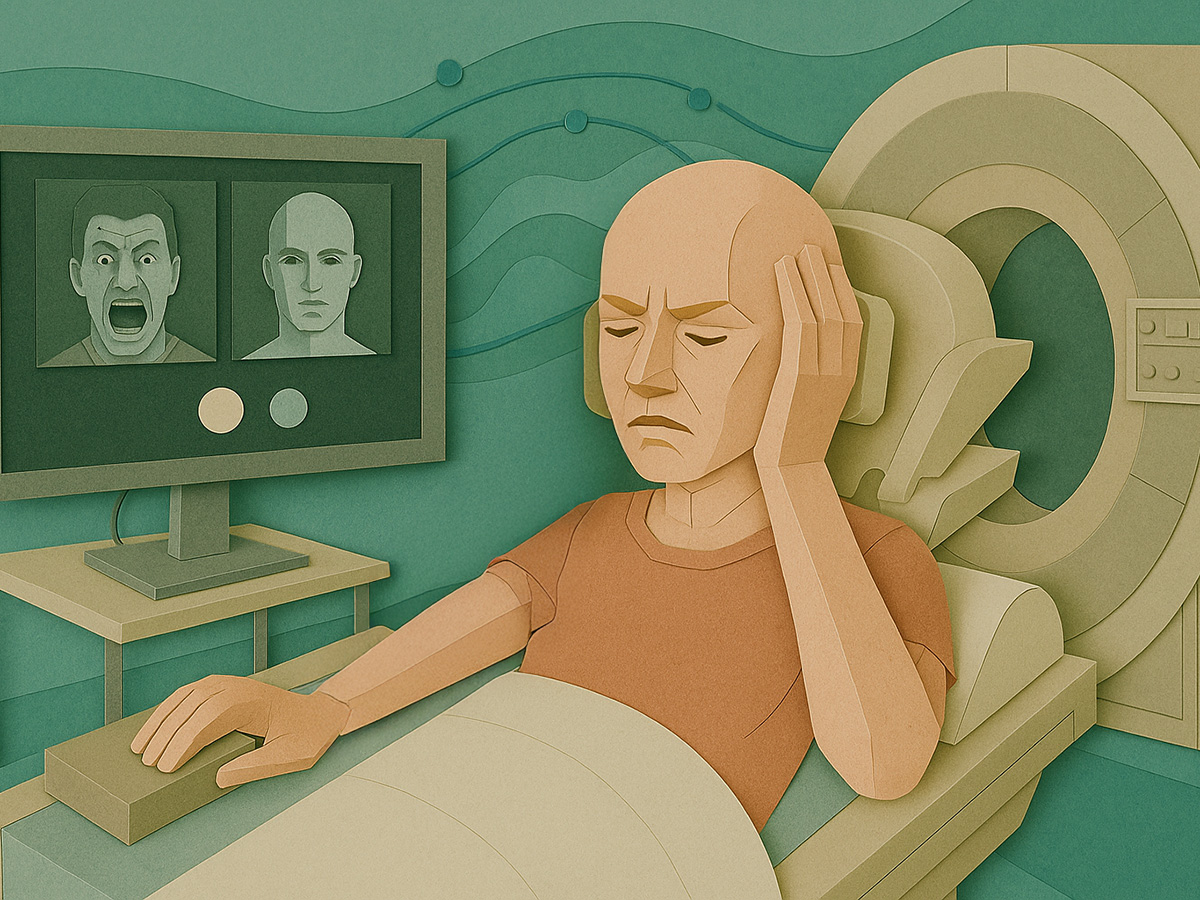

研究チームは、自閉症のある人とそうでない人が、恐怖を感じる場面でどのように時間の流れを感じ、脳のどこが活動するのかを詳しく調べました。

研究には、成人のASDの方25名と、発達に問題のない対照の成人25名が参加しました。

まず、参加者の「不安の高さ」と「感覚過敏の程度」を評価するために、心理学でよく使われる質問票を使いました。

不安の評価には「STAI(状態-特性不安質問票)」、感覚過敏の評価には「AASP(青年・成人感覚プロファイル)」というツールを使用しました。

次に、参加者にはあるタスクをしてもらいました。それは「時間順序判断(TOJ)タスク」と呼ばれるもので、左右から順番に現れる2つの光のどちらが先に出たかを答えるというものです。

このタスクをする前に、恐怖の表情を浮かべた人の顔写真(FE条件)か、無表情の顔写真(NE条件)を一瞬見せられます。

そしてこのタスクの最中、脳のどの部分が働いているのかを、MRIを使って調べました。

まず発達に問題のない対照群(TD群)の結果を見てみると、恐怖の表情を見た後のタスクでは、正答率が高くなっていました。

つまり、怖い顔を見たあとには、時間の順番をより正確に判断できるようになっていたのです。

このとき、脳の中では「扁桃体」という感情を感じる部分と、「尾状核(カウデイト核)」という運動や学習に関わる部分、そして「左頭頂下回」という空間の認識に関わる部分が、しっかり連携して動いていることがわかりました。

研究者たちは、恐怖のような感情刺激が扁桃体を通じて脳の他の部分に影響を与え、「注意」や「反応の速さ」を高め、時間の流れをより敏感に感じ取れるようになるのではないかと考えました。

これは、脳が危険を察知して素早く反応するためのしくみとも言えます。

一方、ASDの参加者の結果を見ると、恐怖の表情を見た後でも、正答率は高くなっていませんでした。

つまり、怖い顔を見ても、時間の順番を判断する能力が特に上がるということはなかったのです。

それどころか、不安のスコアが高い人ほど正答率が下がっていたのです。

さらに詳しく脳の活動を調べたところ、「右角回(angular gyrus)」という頭頂部の一部が、不安の高い人ほど強く反応していることがわかりました。

この右角回の活動は、感覚過敏のスコアとも関係があることがわかり、不安が高い人ほど、感覚過敏が強くなりやすいということも示唆されました。

この結果から、ASDのある人たちでは、一般的に見られる「恐怖→扁桃体→尾状核→時間感覚の強化」という脳の回路がうまく働いていない可能性があると考えられます。

そしてその代わりに、不安が強いことで右角回という別の部分が過剰に活動し、それが感覚過敏を引き起こす要因になっているかもしれません。

つまり、感覚過敏と不安は無関係ではなく、お互いに影響しあっているのです。

不安が強いと、感覚に対しても過敏になり、音や光がつらく感じやすくなります。

そしてそうした感覚がまた不安を高めるという、悪循環があると考えられます。

この研究のもう一つの大きな意味は、ASDのある人たちの「感覚の感じ方」や「不安の持ちやすさ」が、単に気のせいではなく、脳の働き方として明確に違いがあることを示している点です。

こうした神経の違いを理解することで、ASDのある人が感じている世界を少しでも理解する助けになります。

そして、こうした研究を進めることで、将来的にはASDの方々の生活を支援する新しい方法が開発されるかもしれません。

たとえば、不安をやわらげることで感覚過敏を軽減するアプローチや、脳の特定の部位の働きを助けるような訓練プログラムなどが考えられます。

また、この研究で使われたような「時間順序判断タスク」や「fMRIによる脳活動の可視化」は、今後の診断や評価にも役立つ可能性があります。

客観的なデータで、不安や感覚過敏の状態を測定できるようになれば、より個別に合った支援が可能になります。

この研究は、感覚の感じ方や不安といった、目に見えにくいこころの問題について、脳科学の視点から理解を深める貴重な成果です。

とくに、自閉症に関心のある方や、実際に支援を行っている方にとっては、今後の支援の方向性を考えるうえで大きなヒントになるでしょう。

私たちが「何かを感じる」「時間を意識する」「不安になる」というのは、すべて脳の中で精密に処理されていることです。

人によっては、それがとても敏感であることもあります。

そうした違いに寄り添い、理解しようとする姿勢こそが、誰もが生きやすい社会づくりにつながるのではないでしょうか。

これからも、こうした脳の仕組みに迫る研究が進むことで、ASDのある方の生活の質を向上させるヒントがたくさん見つかることが期待されます。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-02117-5)(画像:たーとるうぃず)

「不安が強いと、感覚に対しても過敏になり、音や光がつらく感じやすくなります。

そしてそうした感覚がまた不安を高めるという、悪循環があると考えられます。」

まず、困難をかかえている人のそんな状態を想像してみてください。

(チャーリー)