この記事が含む Q&A

- EMO+(エモプラス)とは何ですか?

- 自閉症のある人と定型発達の人の感情理解を促進するボードゲームです。

- このゲームはどのようにして感情を表現しますか?

- 感情を3つの軸(フレンドリー/敵対的、活動的/静的、カジュアル/フォーマル)で数値化します。

- EMO+の目的は何ですか?

- 感情の「言語」を育てて、コミュニケーションの壁を越え多様な人間関係を深めることです。

自閉症は、もっともよく知られる神経発達の違いのひとつですが、その実態は、いまだに多くの人に正しく理解されているとは言えません。

とくに大人になってからは、制度的な支援は減る一方で、社会からの期待は強くなります。

自閉症は生涯にわたる特性であり、常に工夫や適応が求められるものですが、支援や理解のリソースは子ども時代に集中しており、大人になった当事者たちは、複雑な人間関係や感情の世界を、たったひとりで進まなければならない状況に置かれがちです。

そんな現状に、新しいかたちで風穴を開けようとしているのが、「EMO+(エモプラス)」というボードゲームです。

開発したのは、ジェニ・ホワンとシンシュエ・ワン。

ゲームという一見意外な形式を通して、自閉症をもつ人と定型発達(ニューロティピカル)の人たちのあいだに、共通の「感情の言語」を育てることを目的としています。

自閉症という特性は、感情を理解しづらくなることと深く関係しています。

これは、自分自身の感情だけでなく、他者の感情にもあてはまります。

しかしそれは「共感がない」からではなく、「共感の仕方や、感情の伝え方が異なる」からなのです。

社会には、表情のちょっとした変化や言葉にしない感情の合図など、暗黙のルールがたくさんあります。

定型発達の人たちは自然にそれらを読み取り、やりとりのなかで使いこなしていますが、自閉症の人にとっては、それらを「コード化された情報」として読み解く必要があり、大きな労力をともないます。

一方で、定型発達の人たちもまた、自閉症の人のコミュニケーションスタイルをうまく理解できないことがあります。

たとえば、自閉症の人の話し方や表現が、あまりにストレートに感じられて「空気が読めていない」と誤解されたりします。

実際には、そうしたやりとりの仕方は、あいまいな表現よりも正確で誠実な手法であるにもかかわらず、です。

このようなすれ違いは、人間関係や職場でのやりとり、そして地域での共生といった、さまざまな場面で壁となって現れます。

「EMO+」は、こうした壁をこえて、みんなが「同じ感情のことば」で話せるようにすることを目指してつくられました。

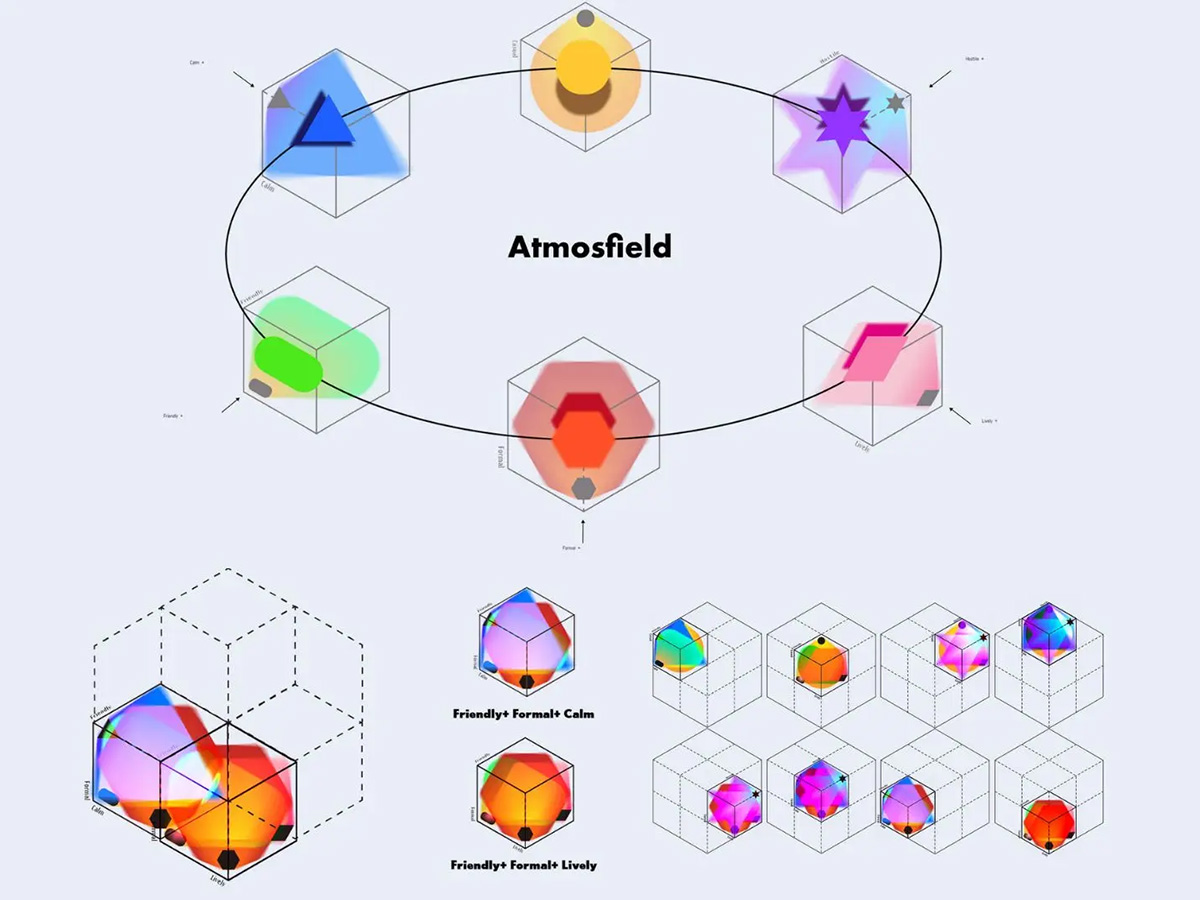

ゲームの基盤となっているのは、「アトモスフィールド(Atmosfield)」というモデルです。

もともとは、人とロボットの感情的なやりとりを研究する領域から生まれたフレームワークで、感情を3つの軸で整理して捉えます。

その3軸とは、

- 「フレンドリー/ホステイル(敵対的)」

- 「ライヴリー(活動的)/カーム(静的)」

- 「カジュアル/フォーマル」

です。

たとえば、「うれしい」「不安」といったあいまいな感情を、「どれくらいフレンドリーか」「どれくらいカジュアルか」といった具体的な数値やポジションで示すことで、感情をより構造的に扱えるようにします。

これにより、抽象的だった感情が視覚的・構造的に共有され、すべての参加者にとって理解しやすいものになります。

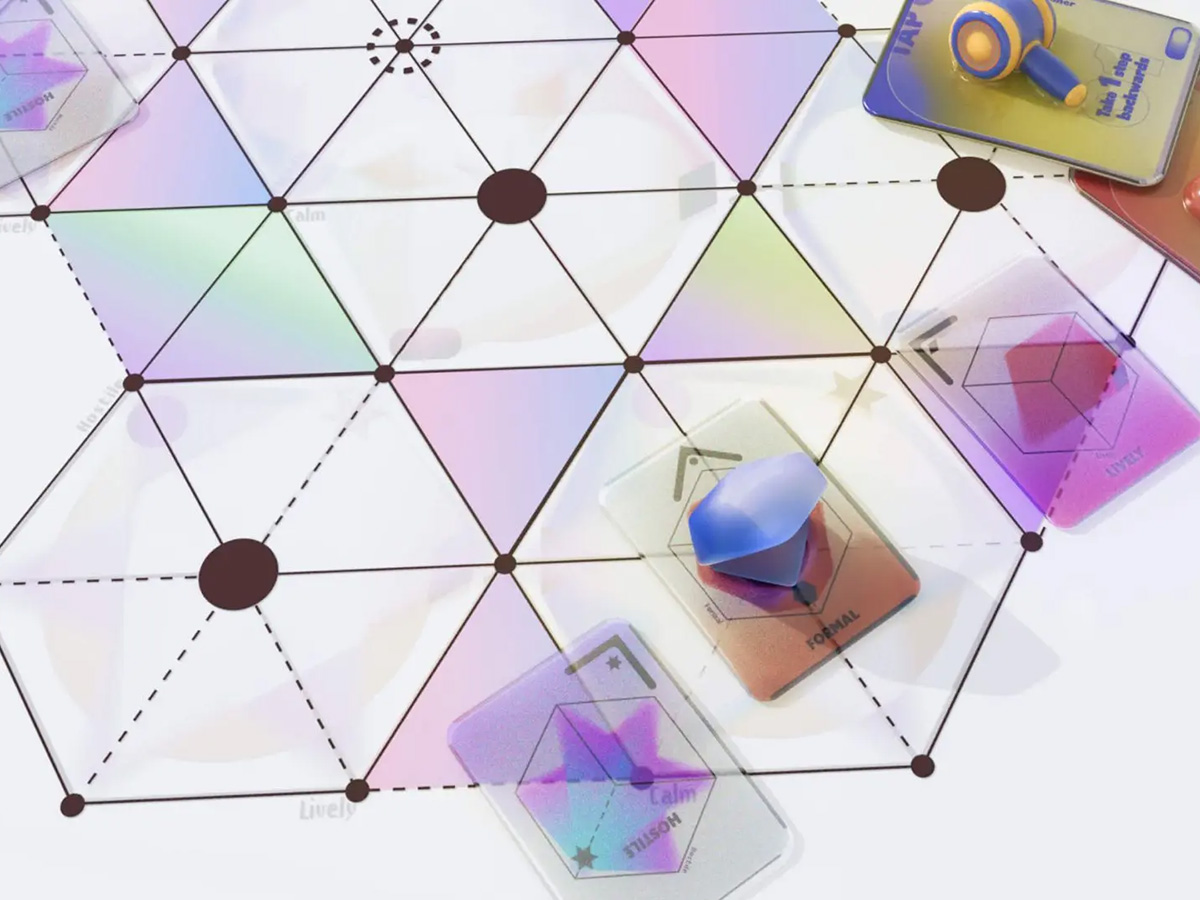

ゲームは、2つのフェーズで進みます。

最初のフェーズでは、プレイヤーが仮想的な社会場面が描かれたカードを引きます。

たとえば、「思いがけないほめことばをもらった」などのシーンです。

そして、そのシーンで登場人物がどのように感じているかを、さきほどの3軸の感情スケールで表現します。

次のフェーズは「対立の分析」です。

ここでは、異なるプレイヤーが、それぞれの感情の反応を視覚的なトークンで示し合い、お互いの気持ちにどのような違いがあるのかを探ります。

ゲームを進めることで、プレイヤーたちは、自分以外の人の「感情のクセ」や「感じ方のループ」に気づき、共通の言語をもってその違いについて話すことができるようになります。

この「EMO+」は、自閉症のある大人にとって、とても有効なコミュニケーションツールです。

その理由のひとつは、ゲームの進行が明確で、ルールがはっきりしており、感情を数値や構造で表現できるという点です。

こうした「明確で構造的なやりとり」は、自閉症のある人たちが安心してコミュニケーションを取れるスタイルでもあります。

そして興味深いのは、定型発達の人たちも、この構造化されたやりとりを体験すると、「とてもわかりやすい」「むしろこっちのほうが自然」と感じることがあるという点です。

従来の支援では、「自閉症の人が定型のやりとりに合わせる」ことが求められてきました。

しかしEMO+では、「定型の人もまた、共通の言語づくりに参加する」という、新しい関係性がつくられます。

このアプローチは、「障害とは、個人のなかにあるのではなく、環境や社会の仕組みのなかにある」という「社会モデル」の考え方と一致しています。

つまり、「わからない」「やりづらい」と感じるのは、本人のせいではなく、社会の側にある障壁のせいなのだと考える立場です。

EMO+のようなツールを通して、定型発達の人たちが「違いにふれる」ことは、社会全体に波紋のように広がる効果をもたらします。

研究でも、包摂的な(インクルーシブな)環境は、すべての人にとってより良いものであることが、何度も示されています。

職場はもっと多様性を受け入れられるようになり、友人関係もより深まっていきます。

そして、コミュニティはより強く、あたたかいものへと変わっていくのです。

自閉症のある大人たちは、長いあいだ、「自分のためにつくられていない社会」のなかを、ひとりで歩んできました。

EMO+は、そんな彼らにとって、「ちゃんと理解されてもよいんだ」と感じられるような、構造と承認を提供するツールです。

自閉症的なやりとりを「矯正すべきもの」と見るのではなく、それを「もうひとつのやり方」として、定型発達の人も共に歩む。そのための道具なのです。

EMO+は、ちがいを「受け入れる」のではなく、「ともに使える言葉」に変えていく。

そんな、聞く姿勢を変える道具です。

そして、自閉症のある大人たちが、「自分のままでいてもいい」と思える空間を、少しずつ広げていくものです。

(出典・画像:designwanted)

楽しく、みんながつながる。

まだ、市販はされていないプロトタイプのようですが、ゲームがもつ力を活かした素晴らしいボードゲームですね。

(チャーリー)