この記事が含む Q&A

- PGRとは何で、どんな支援を指しますか?

- 絵や図を組み合わせて文章理解を補う支援で、ストーリーマップや図式、マンガ化などを含みます。

- PGRは自閉症の子どもの読解理解にどの程度効果がありますか?

- 全体で中程度から強い効果が報告され、Tau-Uは0.85で有意、特にiPadのストーリーマップやTinyTapの活用で効果が大きいです。

- 研究にはどんな制約がありますか?

- 対象は5研究・計15名と小規模で、人種の偏りや年齢差・課題種別で効果の大きさが変わる可能性があり、一般化には慎重さが必要です。

自閉症のある子どもたちにとって「読むこと」は特別な挑戦です。

読むという営みは、ただ文字を声に出して追いかけるだけではありません。

言葉の意味を理解し、文をつなぎ、背景知識と結びつけながら、見えない部分を推測して全体像を頭の中に描いていく作業です。

そこには、単語や文法の理解にとどまらない複雑な思考の積み重ねが必要になります。

しかし、自閉症のある子どもたちはしばしば「細部に強く注意を向ける」特徴を持っており、それが全体像を把握する力に影響を及ぼします。

細かい情報を覚える力は強みとなる一方で、物語の流れを大きくつかむことや、文脈から暗示を読み取ることは難しくなりがちです。

そのため、推測する力、比喩や皮肉の理解、文章構造の把握などに課題を抱えることがあります。

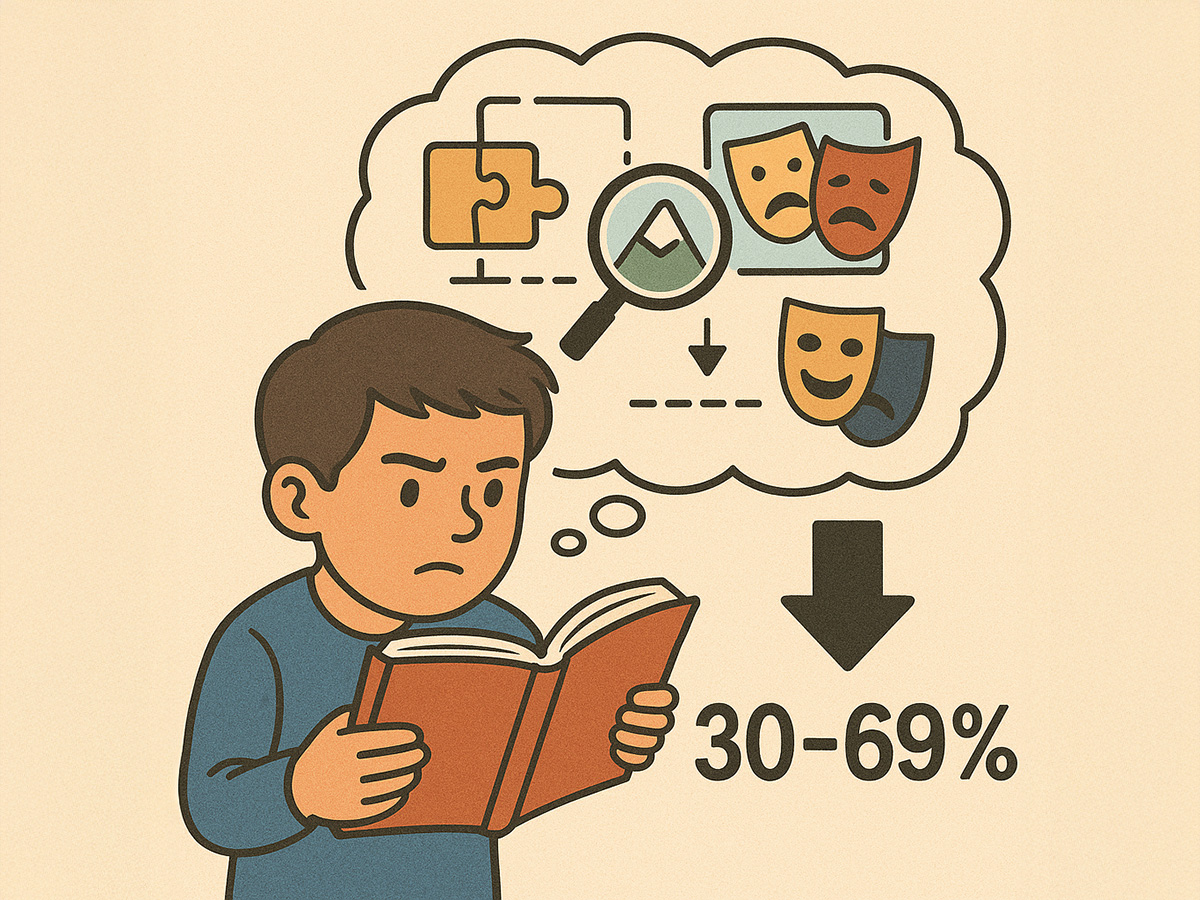

過去の研究では、自閉症のある人の30%から69%が読解に困難を示すことが報告されています。

これは決して少なくない割合です。

この課題に対して、アメリカのオレゴン大学とイースタン・ミシガン大学の研究チームは、子どもたちの読解力を支えるための新しい方法を検討しました。

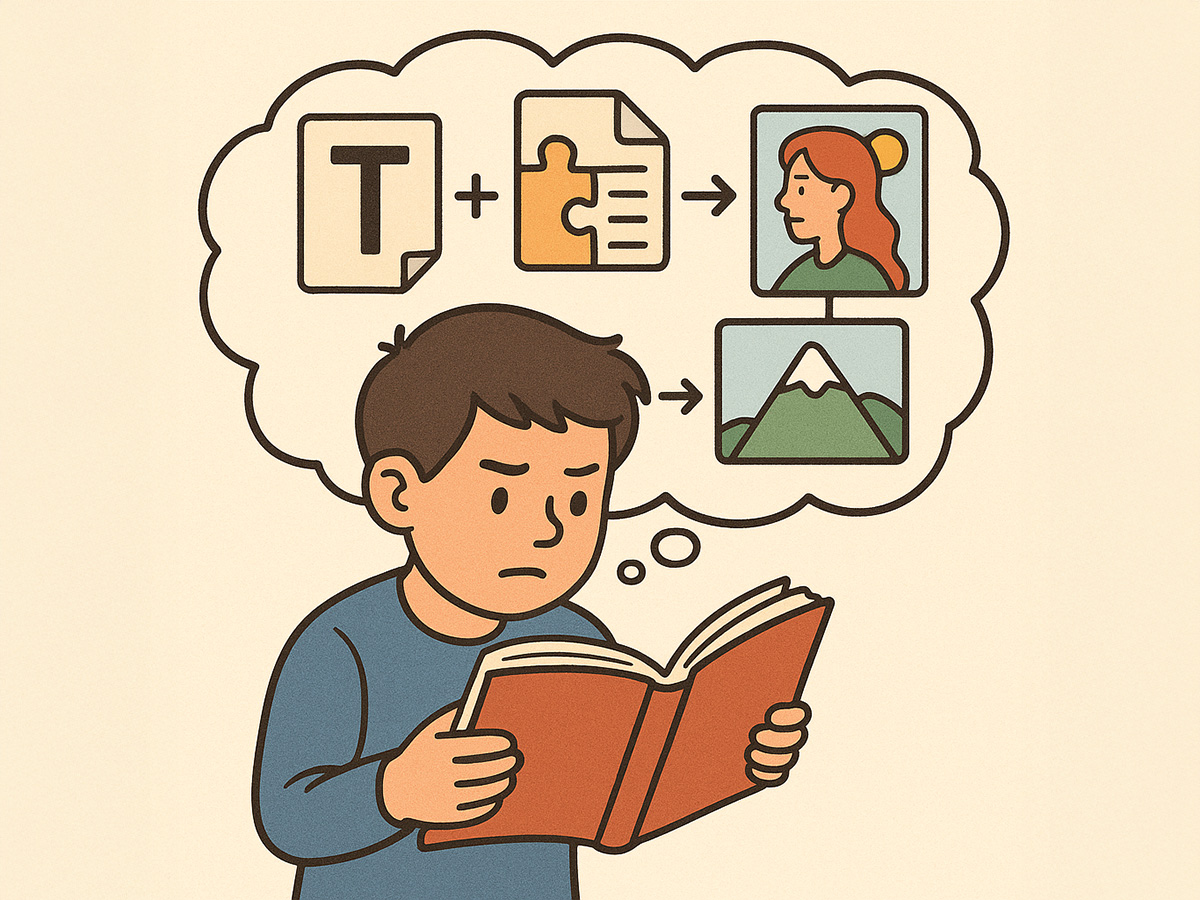

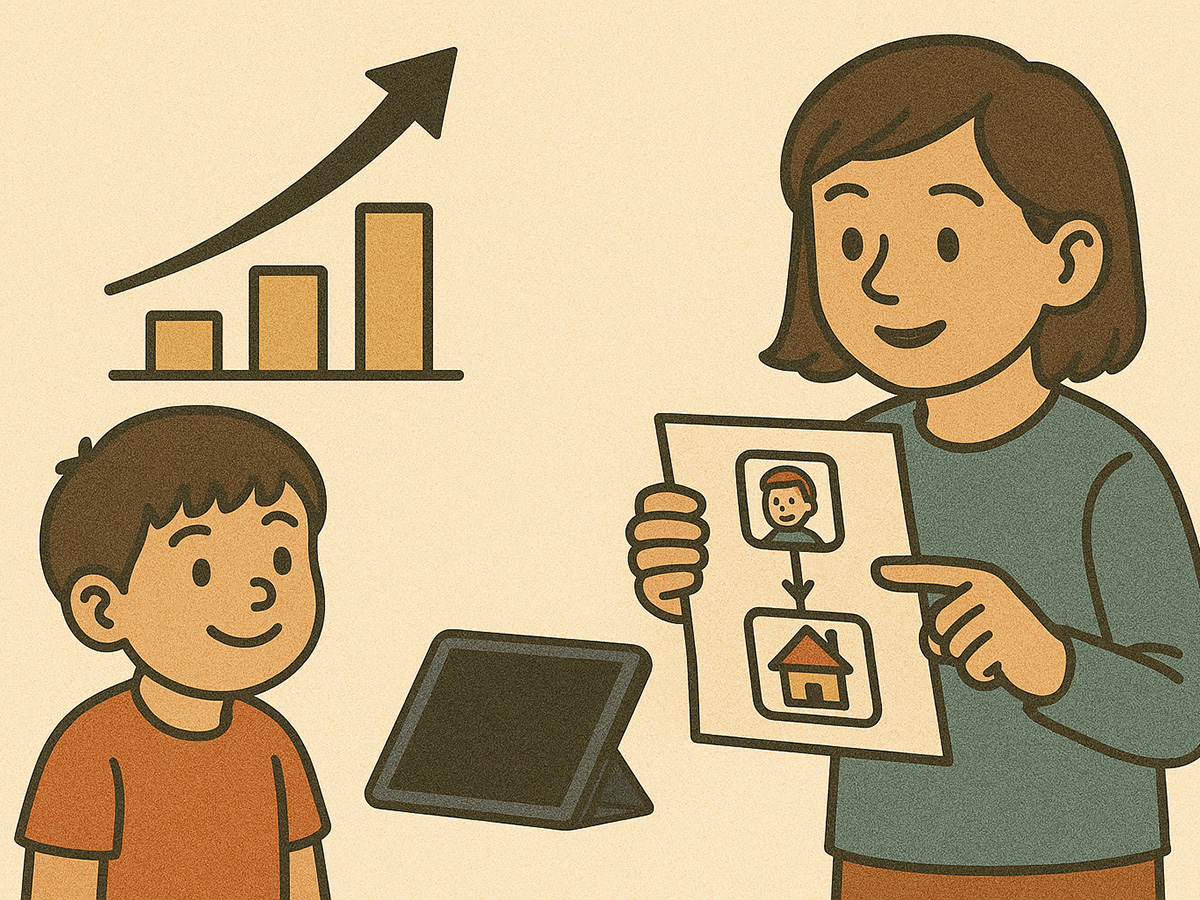

それが「ピクトリアル・グラフィック表現(PGR)」です。

簡単にいえば、絵や図、視覚的な表現を組み合わせて文章を補う支援です。

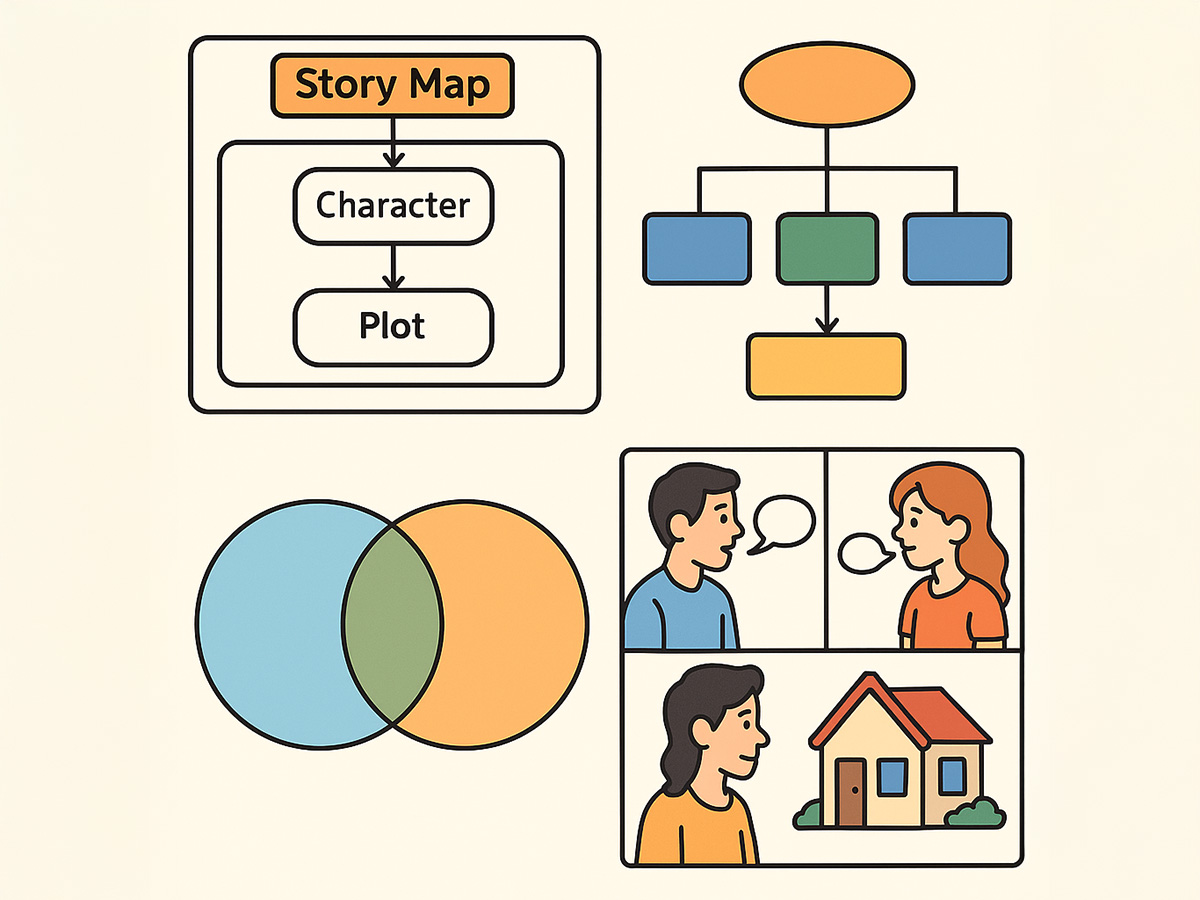

ストーリーマップやフローチャート、ベン図のような図式、登場人物の関係を示す図、物語をマンガやアニメーションとして描いたものなどが含まれます。

これらは単なる飾りではなく、読んだ内容を頭の中で整理し、つながりをつくり、全体像を理解する手がかりを提供するものです。

研究チームは、自閉症のある小中学生を対象にした実験研究を集め、メタ分析を行いました。

最終的に選ばれたのは5つの研究で、参加した子どもは合計15名。対象は小学校から中学校に通う児童生徒で、いずれも自閉症と診断されていました。

研究は2016年から2022年の間に発表されたものです。

人数としては少ないですが、それぞれが丁寧にデザインされた介入研究でした。

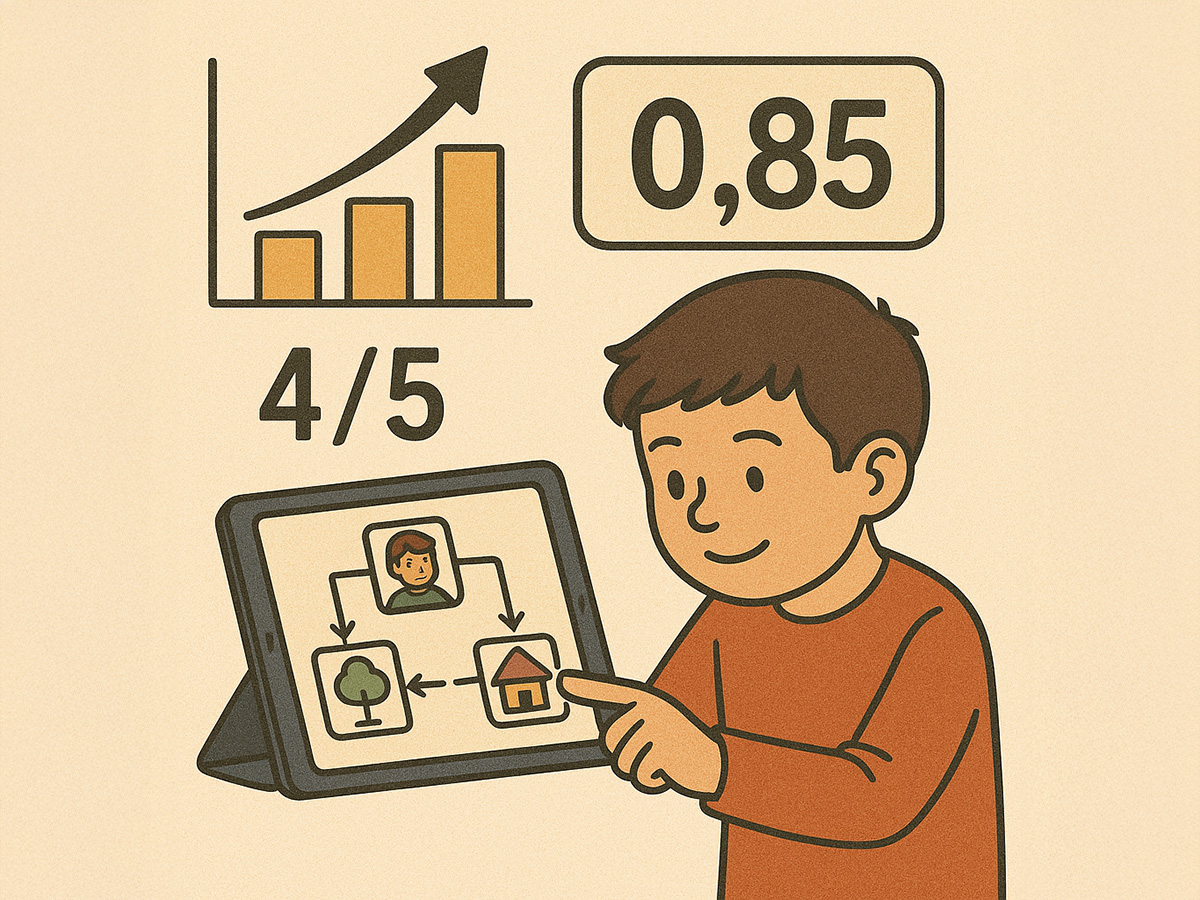

結果は明確でした。

PGRを用いた介入は、全体として「中程度から強い効果」を示しました。

効果の大きさを示す指標Tau-Uは0.85。これは統計的に有意であり、自閉症のある子どもたちの読解理解に対して、確かな効果を持つことを意味しています。

5つの研究のうち4つは、はっきりとした効果を示しました。

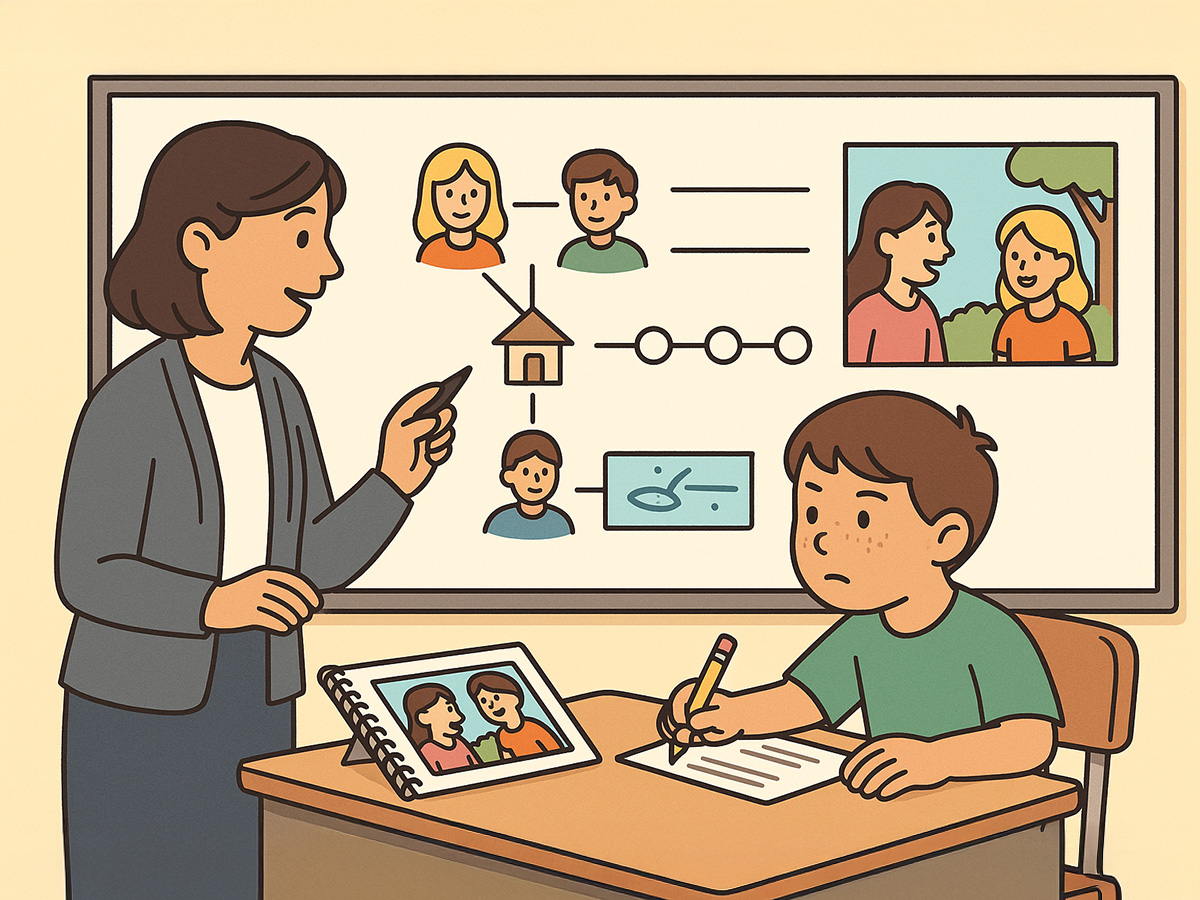

とくに、iPadを使ったストーリーマップの学習や、インタラクティブなアプリ「TinyTap」を使った練習では、大きな改善が見られました。

子どもたちは物語の登場人物や場面、出来事の関係を図として整理することで、質問に答える力を高めたのです。

一方で、すべての方法が同じように効果的だったわけではありません。

たとえば「Maze課題」と呼ばれる文章穴埋め問題では、効果がはっきりとしませんでした。

この課題は単語や文法の正しさを選ぶ性質が強いため、物語の意味や推論を重視するPGRの効果が表れにくかったのです。

逆に、物語の内容について具体的な質問に答える課題や、因果関係を推測する課題では、効果がより明確でした。

これは、どの課題を使って成果を測るかが重要であることを示しています。

また、年齢による違いも見られました。

小学生の子どもたちの方が中学生よりも効果が大きかったのです。

これは、早い時期に視覚的な支援を取り入れることで、学習の基盤を築きやすいことを示唆しています。

小学校の段階で、図や絵を通じて文章理解の力を養うことが、その後の複雑な読解につながる可能性があります。

研究チームは、この点を「早期介入の重要性」として強調しています。

さらに興味深いのは、テクノロジーの役割です。

アプリやデジタル教材を使った方法は非常に効果的である一方で、結果にばらつきがありました。

インタラクティブな仕組みは子どもたちを引きつけますが、設計や使い方によって成果が変わりやすいのです。

これに対して、紙に描いた図表を使う方法は効果が安定していました。

つまり、最新の技術を使えば必ずよいというわけではなく、子どもの特性や環境に合わせて選ぶことが大切だということです。

研究には限界もあります。

対象となった研究は5件と少なく、参加者も15人にとどまりました。

さらに、人種構成もアメリカ全体の学校人口を反映していないため、結果をそのまま他の国や地域に一般化することはできません。

しかし、それでも「絵や図による支援が自閉症のある子どもの読解に役立つ」という方向性は明確に示されました。

これまでの研究で繰り返し報告されてきた読解の困難に対し、具体的な手だてを提供するものです。

教育現場にとって、この知見は大きな意味を持ちます。

授業で物語を読むとき、ストーリーマップを一緒に描く。

登場人物の関係を表にする。出来事をタイムラインで示す。

あるいは、マンガやアニメーションを使って場面を補う。

こうした工夫は、子どもたちにとって文章の世界を「目に見えるもの」に変える働きをします。

細部に集中する力を持つ自閉症の子どもたちにとって、それは全体像をつかむための橋渡しになるのです。

研究を行ったオレゴン大学とイースタン・ミシガン大学のチームは、今後さらに研究を広げ、グループでの授業や協働学習の場面でも活用できる方法を探る必要があると述べています。

また、どのような図や絵がどんな課題に向いているのかを見極め、一人ひとりの特性に合わせて支援を選ぶことの大切さを強調しています。

ある子にはマンガ形式が有効かもしれませんし、別の子には表やチャートの方が理解しやすいかもしれません。

教育者や支援者は、その違いを理解して工夫する必要があります。

自閉症の子どもにとって「読む」という行為は、単なる学習の一部ではなく、社会とのつながりを広げる大切な手段です。

文章を理解し、物語を味わい、情報を学び取ることは、生活や将来に直結します。

そのために、絵や図を活用した支援が新しい可能性を開きつつあります。小さな工夫が、子どもの世界を大きく広げる力になるのです。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07014-4)(画像:たーとるうぃず)

>「ピクトリアル・グラフィック表現(PGR)」です。

>簡単にいえば、絵や図、視覚的な表現を組み合わせて文章を補う支援です。

>ストーリーマップやフローチャート、ベン図のような図式、登場人物の関係を示す図、物語をマンガやアニメーションとし

>て描いたものなどが含まれます。

これらは、AIによって、より簡単に作れるようになります。

これから、どんどんPGRが広がるといいですね。

(チャーリー)