この記事が含む Q&A

- 自閉症の人は音に慣れにくいという結果が示され、特に左後頭部〜頭頂部の脳領域で差が見られたのはどの点ですか?

- 単純なトーン音に対する慣れが起きにくく、左後頭部〜頭頂部の領域で顕著な差が生じました。

- この脳波パターンは感覚過敏の生物学的指標として有望とされており、どのような関係が報告されていますか?

- 感覚の敏感さが高いほど音への慣れが起きにくく、治療薬や支援の効果測定に使える翻訳可能なバイオマーカーになり得るとされました。

- 動物実験で共通する反応は何で、どのモデルで差が見られ、どのモデルでは差が出ませんでしたか?

- BTBR系統のマウスでも音への慣れが少なくなる傾向が見られ、Fmr1欠損マウスでは有意な差は見られませんでした。

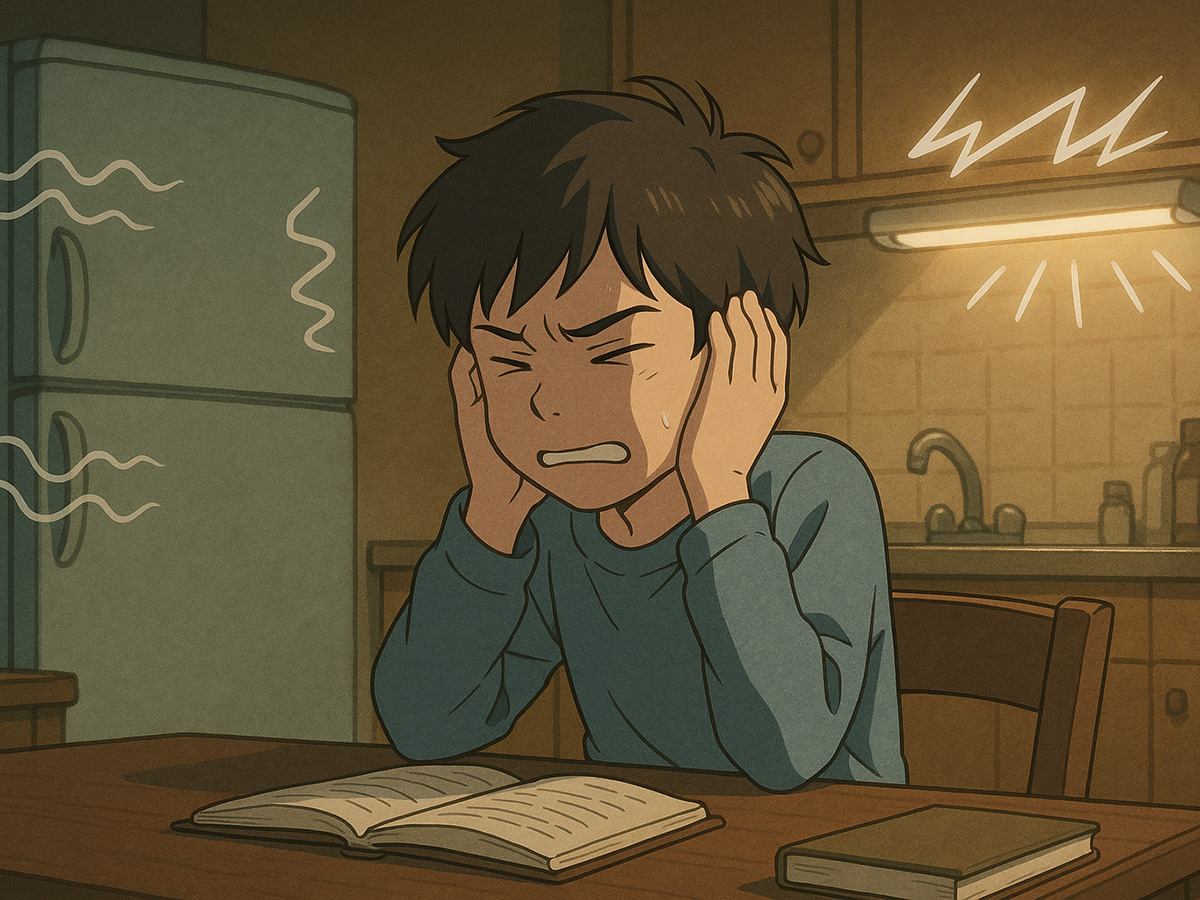

自閉症スペクトラム症の人が、「音」に敏感であることはよく知られています。

たとえば、冷蔵庫のモーター音や蛍光灯のチカチカといった、他の人なら気づかないような刺激が、本人にとっては苦痛になることがあります。

奈良県立医科大学と藤田医科大学、住友ファーマの研究チームは、この「音への過敏さ」が脳のどのような働きの違いによって生じるのかを、脳波(イー・イー・ジー)を使って詳しく調べました。

研究の目的は、音への「慣れ」がどのように起きるかを比較し、その反応を「感覚過敏の生物学的な指標(バイオマーカー)」として使えるかを確かめることでした。

人間を対象とした実験と、マウスを用いた動物実験の両方で検証を行い、「トーン(単純な音)」と「恐怖の声(感情を含んだ音)」への脳の慣れ方の違いを比べました。

結果として明らかになったのは、「恐怖の声」ではなく「単純な音」に対して、自閉症の人は慣れが起こりにくいということでした。

さらに、その反応の強さは、本人が感じる「感覚の敏感さ」と関連していました。

この特徴は、自閉症のモデル動物でも同じように見られ、音への慣れ方が「感覚過敏の脳の働き方を映す指標」になりうる可能性が示されたのです。

研究チームはこの成果を、「感覚過敏に関わる薬の開発にもつながる“翻訳可能なバイオマーカー”」として報告しています。

研究には、自閉症の成人30名と、発達に問題のない対照群27名が参加しました。

平均年齢は約30歳で、どちらのグループも男女の比率はほぼ同じでした。

自閉症の参加者は、すべてDSM-5の診断基準を満たしており、ADOS-2という観察評価で確認されました。

また、感覚に関する質問票(アダルト・センソリー・プロフィール日本語版)を用いて、「どれくらい音や感覚に敏感か」も測定されました。

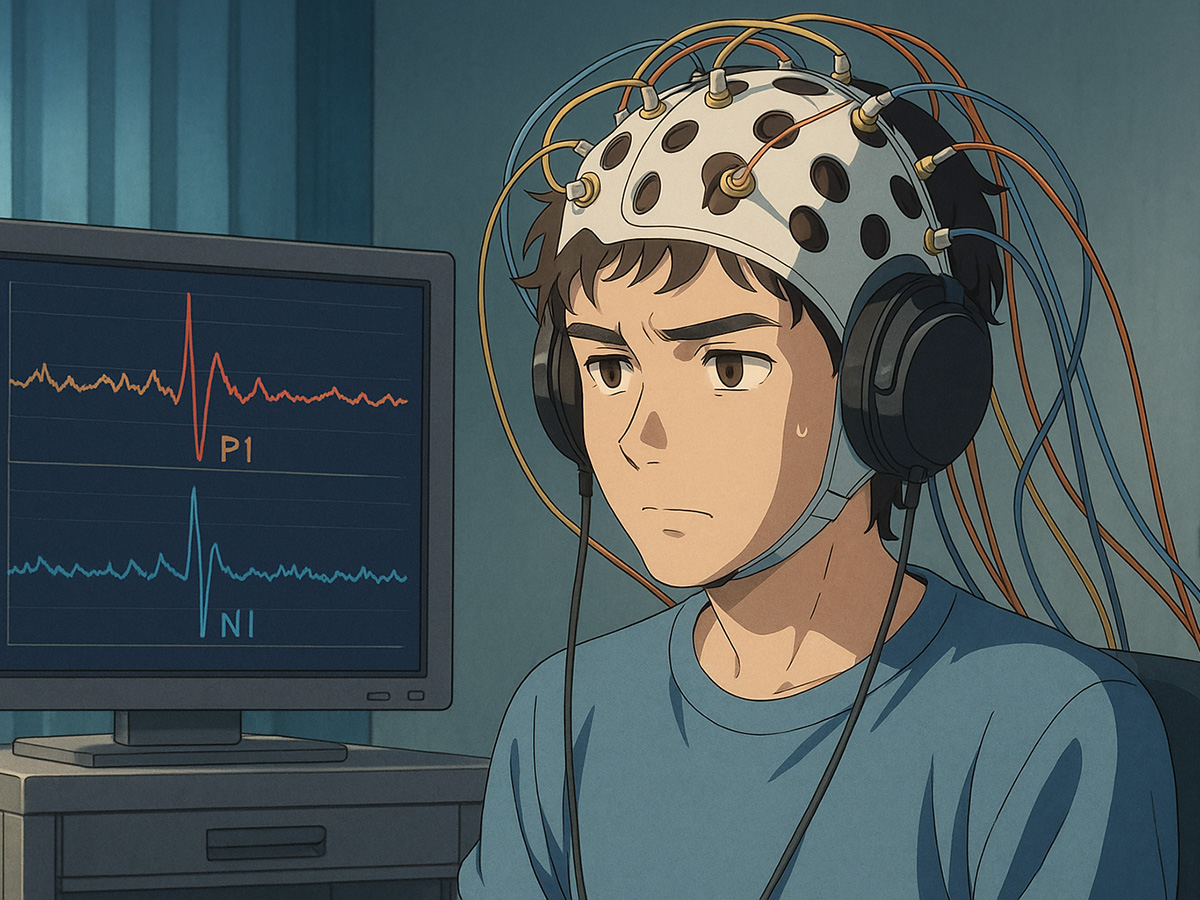

脳波実験では、参加者はヘッドフォンをつけて、2種類の音を聞きました。

ひとつは「1000ヘルツの単純なトーン音」、もうひとつは「恐怖の声(人の叫び声に似た感情的な音)」です。

それぞれの音を4回連続で聞かせ、そのときの脳の反応を64個の電極を使って測定しました。

脳波で注目したのは、「P1」と「N1」と呼ばれる、音を聞いたときに現れる波の大きさ(ピークとピークの差)でした。

1回目と4回目の音を比べて、その反応がどの程度減るか(=慣れるか)を調べたのです。

まず、「単純なトーン音」に対する結果から見てみます。

自閉症の人たちは、1回目と4回目の音での脳の反応の差が小さく、つまり「慣れにくい」傾向がありました。

特に、左の後頭部から頭頂部にかけての脳の領域でその違いが顕著でした。

この「左後頭—頭頂部」の領域は、聴覚情報の処理や感覚統合に関係すると考えられています。

研究チームは、知能指数や学歴の差を統計的に調整したうえで分析しましたが、それでも群間の差は有意に残りました。

一方で、「恐怖の声(感情的な音)」に対しては、対照群と自閉症群の間に有意な違いは見られませんでした。

つまり、感情をともなう刺激よりも、むしろ単純な繰り返し音に対して「慣れにくい」ことが、自閉症の感覚の特徴として浮かび上がったのです。

次に、この脳の反応と実際の感覚過敏の程度との関係を調べました。

感覚プロフィール質問票のうち、「感覚の敏感さ」のスコアが高い人ほど、音への慣れが起きにくい傾向がありました。

この関連は中程度の強さで統計的に有意でした。

しかし、自閉症の特徴を示す他の尺度(AQ、ADOS-2、SRS-2など)とは明確な相関は見られませんでした。

つまり、この脳の反応は「自閉症の重さ」ではなく、「音や刺激への敏感さ」にとくに結びついていると考えられます。

研究チームは、これを「感覚過敏を客観的に測る新しい指標」として位置づけています。

もしこの脳波のパターンが治療によって変化すれば、「感覚過敏に効く薬や支援の効果を確かめる」ための測定にも利用できる可能性があるのです。

さらに研究者たちは、この反応が「動物実験でも再現できるか」を確かめました。

使用したのは、自閉症の特徴をもつマウスとして知られる「BTBR系統」のマウスです。

これらのマウスと、通常のC57BL/6Jマウスに同じように4回の音を聞かせ、脳波(ERP)を測定しました。

その結果、BTBRマウスもまた「音への慣れが少ない」ことが明らかになりました。

最初の音への反応が小さく、4回目までの減少も少なかったのです。

人間の自閉症群で見られた特徴と同じ傾向が、動物でも確認されました。

一方、もうひとつの遺伝的モデルである「Fmr1欠損マウス(脆弱X症候群モデル)」では、同じ条件下では有意な差は見られませんでした。

これにより、BTBRマウスは「特発性(遺伝要因が特定できない)自閉症」に近い生理的特徴を持つ可能性が高いことが示唆されました。

この研究が特に注目されるのは、「人とマウスの両方で共通する反応パターン」を見つけたことです。

こうした生理的な指標は、薬の効果を臨床試験と動物実験の両方で比較する研究に不可欠です。

研究チームは、「感覚過敏の生物学的な仕組みを理解し、治療法の開発につなげるための足がかりになる」と述べています。

なぜ、自閉症の人は「単純な音」に慣れにくいのでしょうか。

研究者たちは、ふたつの可能性を考えています。

ひとつは、「感情的な音」はもともと誰にとっても強い刺激であるため、一般の人でも慣れにくい。

そのため、差が出にくかったという解釈です。

もうひとつは、「自閉症の人は単純な音であっても不安を感じやすく、それが脳のフィルター機能を低下させている」という可能性です。

ただし、近年の研究では、「不安が原因ではなく、感覚の過敏さが先にあり、それが不安を生み出す」という考えが支持されています。

そのため研究チームは、「感覚のフィルタリング機能そのものに違いがある」と考える方が妥当だと結論づけています。

実際、今回の研究で示された「音への慣れにくさ」と「感覚の敏感さ」との関連は、感覚フィルタリング機能の異常を裏づけています。

脳波の測定結果から、もうひとつ興味深い点がありました。

それは、「左側の後頭—頭頂部」でとくに強い違いが見られたことです。

過去の研究でも、自閉症では言語や感覚処理に関わる脳の左半球に構造的・機能的な違いがあると報告されています。

たとえば、左側の聴覚野や言語関連の神経線維に異常が多く見られることや、左脳での音の処理速度が独特であることが知られています。

今回の結果は、それらと一致するものです。

研究チームは、「左半球の感覚処理の異常が、音への過敏さや“慣れにくさ”に関わっている可能性がある」と述べています。

もちろん、研究にはいくつかの限界もあります。

まず、自閉症群と対照群のあいだで知能指数や教育歴に差がありました。

また、対象は成人であり、感覚の問題がより強く現れる子どもを対象にした研究も今後必要です。

さらに、実験条件(音の間隔や回数など)が、人とマウスで最適とは限らない点も指摘されています。

それでもなお、この研究は「感覚過敏の脳科学的な理解」に向けた大きな一歩となりました。

とくに、人間と動物の両方で同じ脳反応が確認されたことは、治療薬の開発や効果測定に活かせる可能性があります。

研究の最後で、著者たちはこう結んでいます。

「感覚過敏は、自閉症の人の日常生活に大きな影響を与える症状であり、その仕組みを明らかにすることは重要である。

今回の研究で示された“音への慣れの低下”は、感覚過敏を反映する生理的な指標であり、

人と動物のあいだで共通する“翻訳可能なバイオマーカー”として、今後の治療開発に貢献できる可能性がある」

私たちの日常の中には、絶えず音があふれています。

それらの音が「気にならない背景」になるか、「強すぎる刺激」になるか。

その違いの背後には、脳のフィルタリング機能という、ごく基本的な働きのちがいがあるのかもしれません。

「慣れにくい脳」は、ただ過敏なのではなく、世界を強く感じとる脳でもあります。

その感受性の高さが苦しみになることもあれば、豊かな感性の源になることもあります。

この研究は、そんな「感じすぎる世界」を生きる人たちの脳の中で、どんなメカニズムが働いているのかを、映し出してくれています。

(出典:Molecular Psychiatry DOI: 10.1038/s41380-025-03335-z)(画像:たーとるうぃず)

「単純な音に対して、自閉症の人は慣れが起こりにくい」

日常で困ることが多くなることが想像できますね。

(チャーリー)