この記事が含む Q&A

- 自閉症の診断年齢に差が出るのは何が影響しているの?

- 早期診断型と後期診断型の二つの発達パターンと、それぞれに関連する遺伝的要因が影響していると報告されています。

- 早期診断型と後期診断型の違いと、それらが関連する精神的状態は何ですか?

- 早期診断型は幼少期から困難が目立ち思春期以降も続く傾向があり、後期診断型は思春期以降に困難が増えADHDやうつ病、PTSD、自己傷害などと強く関連します。

- 診断の遅れを防ぐためにはどうすれば良いですか?

- 発達パターンの違いを理解し、早期には社会性・対人関係の支援を、遅い場合には精神的健康を重視した支援を検討することが重要とされています。

自閉症はこれまで長い間、幼いころからその特徴が見られるものとして理解されてきました。

言葉や感覚、対人関係に独特の傾向があることが早期に現れ、それが診断につながると考えられてきたのです。

しかし現実には、診断が下される年齢には大きな幅があります。

3歳や4歳で診断される人もいれば、小学生や中学生、さらには大人になってから診断を受ける人もいます。

この違いは単に「見逃されていた」から生じるのでしょうか。

それとも、診断が早い人と遅い人では、もともと発達や遺伝の背景に違いがあるのでしょうか。

この問いに答えるために、ケンブリッジ大学、オーフス大学、ウェルカム・サンガー研究所、マックスプランク心理言語学研究所などからなる国際研究チームは、大規模な調査を行いました。

数万人規模の自閉症者の遺伝データと、出生からの長期追跡研究を組み合わせるという方法で、診断の時期と発達・遺伝との関係を詳細に調べたのです。

その結果、自閉症には少なくとも二つの異なる発達の軌跡と遺伝的なパターンがあることが明らかになりました。

研究チームはまず、イギリスとオーストラリアで行われた出生コホート研究を用いました。

これらの研究では、子どもの発達を長年にわたり追跡し、感情や行動の特徴を親の報告によって記録しています。

そのデータを解析すると、二つの発達パターンが見えてきました。

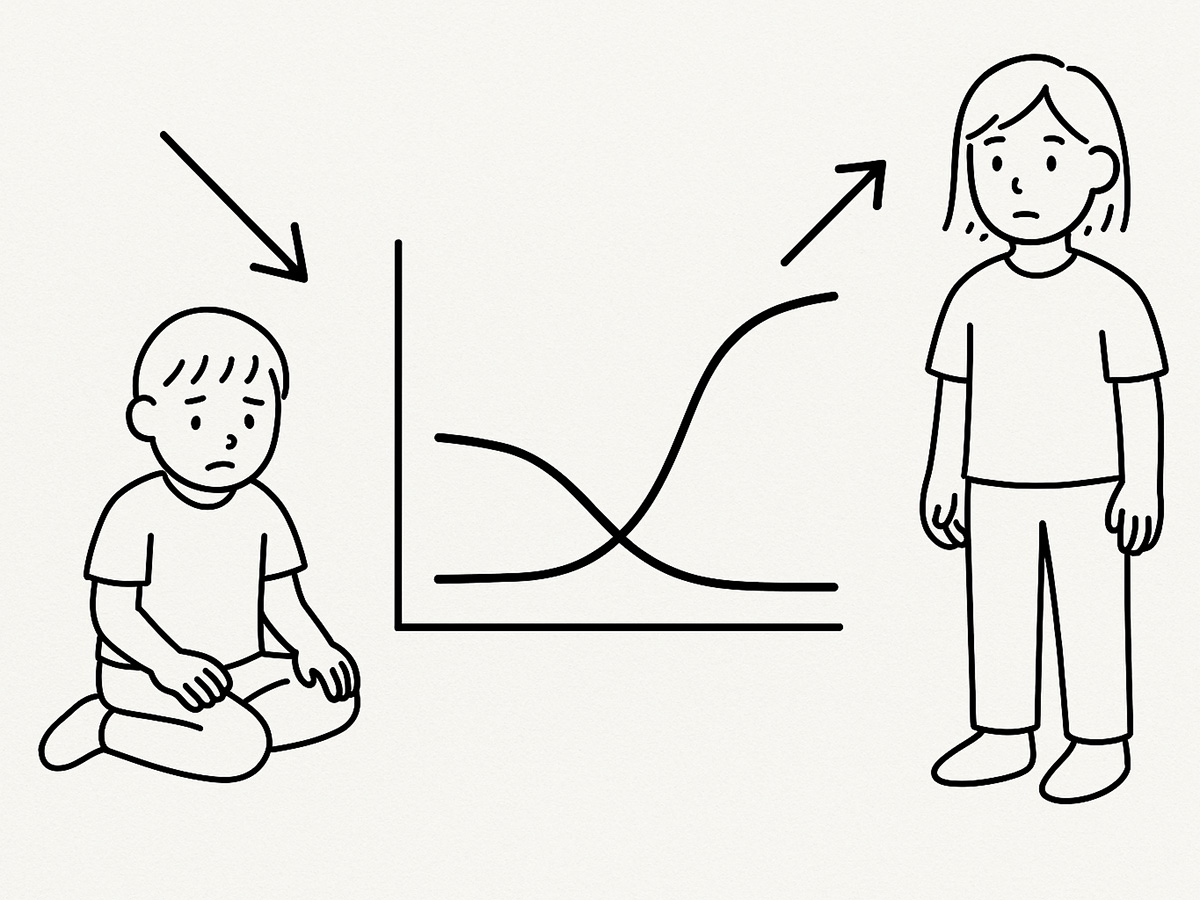

ひとつは「幼少期から困難が目立ち、その状態が思春期以降も続くタイプ」。

もうひとつは「幼少期には目立たなかったが、思春期に入るころから困難が増えていくタイプ」です。

前者は早期に自閉症と診断されやすく、後者は診断が遅れる傾向にありました。

つまり診断の遅さは、単なる周囲の気づきの遅れや医療体制の問題だけではなく、発達の道筋そのものの違いを反映しているのです。

さらに研究者たちは、デンマークのiPSYCHとアメリカのSPARKという世界最大規模の自閉症研究プロジェクトの遺伝データを解析しました。

対象となったのは数万人規模の自閉症者で、その診断年齢と遺伝的な要因との関係を調べました。

その結果、自閉症の診断年齢の違いには「一般的な遺伝的要因」が約11%関わっていることがわかりました。

これは、社会的背景や臨床的な要因が説明できる割合(5〜10%程度)と同じかそれ以上の影響力を持っていました。

つまり診断が早いか遅いかは、環境や支援の有無だけでなく、遺伝によっても左右されているのです。

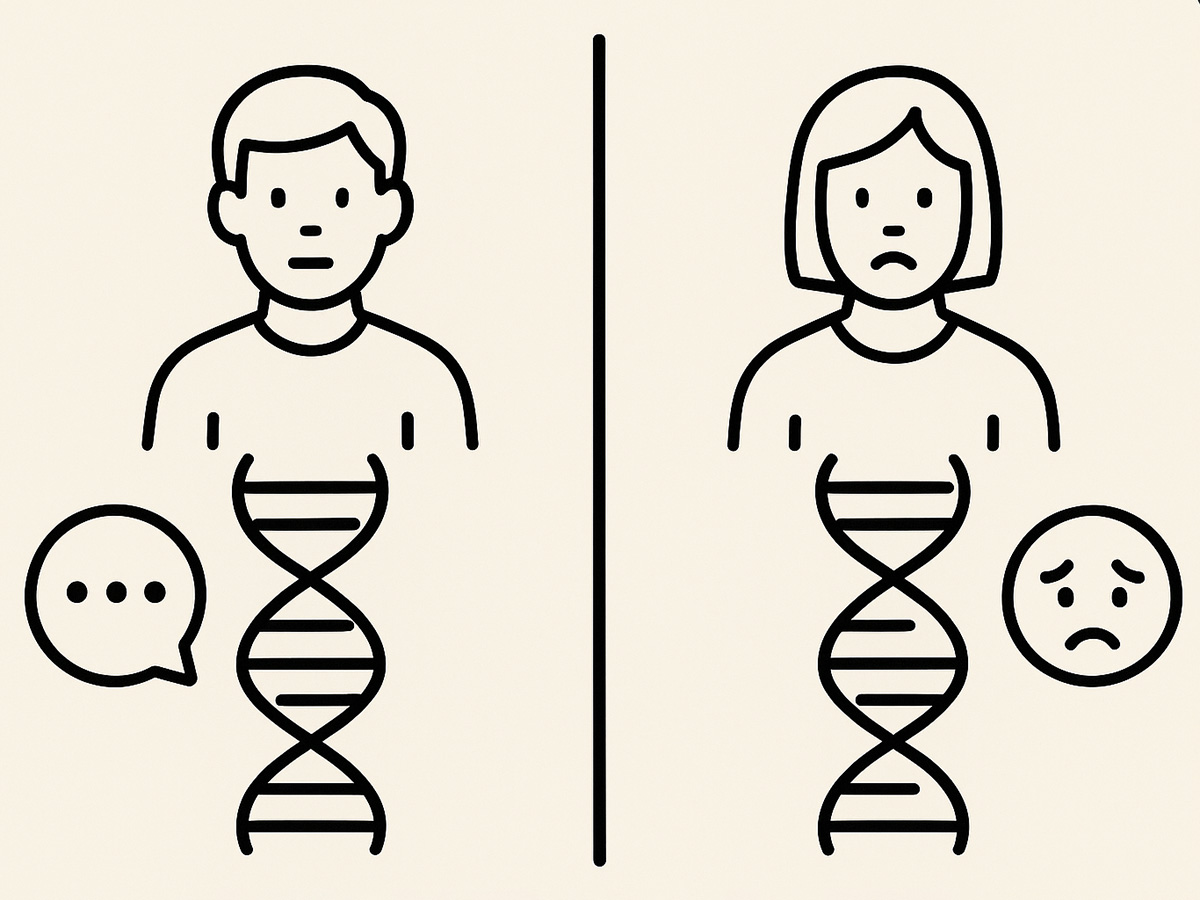

解析をさらに進めると、自閉症には二つの遺伝的な因子があることが明らかになりました。

ひとつは「早期診断型」と結びついた因子で、幼いころから社会性やコミュニケーションの困難が強く現れるものです。

この因子はADHDやうつ病などの精神的な状態とは強く関連していませんでした。

もうひとつは「後期診断型」と結びついた因子で、思春期以降に感情や行動の困難が増えていく傾向を持ち、ADHD、うつ病、PTSD、自己傷害など幅広い精神的な状態と強く関連していました。

つまり、自閉症を「ひとつのまとまり」として理解するのではなく、診断時期によって異なる発達の経路と遺伝の背景があると考えられるのです。

これまで「症状が重いから早く診断される」「軽いから遅れる」と単純に理解されてきた部分もありました。

しかし今回の研究は、その説明では不十分であることを示しました。

診断が早いか遅いかは、単なる程度の問題ではなく、根本的に違う遺伝的・発達的プロファイルを反映している可能性があるのです。

また、診断が遅れるタイプの自閉症は、精神的な困難を抱えやすい傾向があることも示されました。

これが単なる「診断の遅れ」による二次的な影響ではなく、背景にある遺伝的な特徴そのものに起因している可能性があると考えられます。

とくに女性は平均すると男性より診断が遅れることが知られていますが、この違いは性差そのものだけでなく、診断年齢と関連する遺伝的要因が影響しているのかもしれません。

この研究は、自閉症の理解に新しい視点を加えます。

自閉症を「一つのカテゴリー」として見るのではなく、「診断の時期によって異なる複数のタイプがある」と捉えることで、より現実的な理解につながります。

そしてこれは支援のあり方にも影響します。

幼少期に診断された人は、早い段階から社会的スキルやコミュニケーションを支援することが重要です。

一方、思春期や成人期に診断された人は、ADHDやうつ病などとの併存を前提とした支援が求められるかもしれません。

研究チームは、自閉症の診断が早い人と遅い人とで異なる遺伝的・発達的プロファイルが存在することを示しました。

これは、自閉症という大きな傘の下に、いくつもの異なるタイプが存在することを意味します。

そしてその違いを理解することは、診断や支援をよりきめ細やかに行うための大きな手がかりになります。

今回の成果は、診断の基準や支援の方法を考えるうえで非常に重要です。

たとえば学校現場では、早期に診断された子どもにはコミュニケーションや対人関係の支援が必要になるでしょう。

一方、診断が遅れた子どもや大人には、精神的な健康を守るための支援が欠かせません。

自閉症を単に「早く見つけるか遅く見つけるか」と捉えるのではなく、それぞれ異なる発達の道筋を理解することが大切なのです。

この国際研究は、自閉症という現象を「一枚岩」ではなく「多様な姿」を持つものとして理解する方向へ、大きな一歩を踏み出しました。

診断の早い遅いをめぐる違いは、単なる偶然や環境の問題ではなく、遺伝と発達の違いに根ざしているという事実。

これは今後の医療や教育、社会のあり方を考えるうえで、私たちに深い示唆を与えてくれるものです。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41586-025-09542-6)(画像:たーとるうぃず)

自閉症について、二つの発達パターンがあるとのこと。

- 幼少期から困難が目立ち、その状態が思春期以降も続くタイプ

- 幼少期には目立たなかったが、思春期に入るころから困難が増えていくタイプ、ADHD、うつ病、PTSD、自己傷害など幅広い精神的な状態と強く関連

現在の分類はあまりに広く、その分類「自閉スペクトラム症」だけでは、実際の状態がわからないものと言えます。

適切な把握、分類が求められます。

(チャーリー)