この記事が含む Q&A

- 自閉症の人は直感に頼らず最初から熟考に入る傾向が強いとのことですが、その背景にはどのような心理メカニズムがあるのですか?

- 自閉症の特性と不確かさが苦手という感情が媒介となって、直感より熟考を促す傾向が現れると説明されています。

- 直感を信じる傾向は不確かさが苦手だから生じるものではない、という解釈でよいですか?

- はい、不確かさの苦手さとは別の要因で、直感を使わない傾向があるとされています。

- 日常で自閉症の人を支援する際、どのような工夫が有効ですか?

- 予測可能性を高める情報提供や選択肢を整理して示すことで、安心して熟考できる環境作りが有効です。

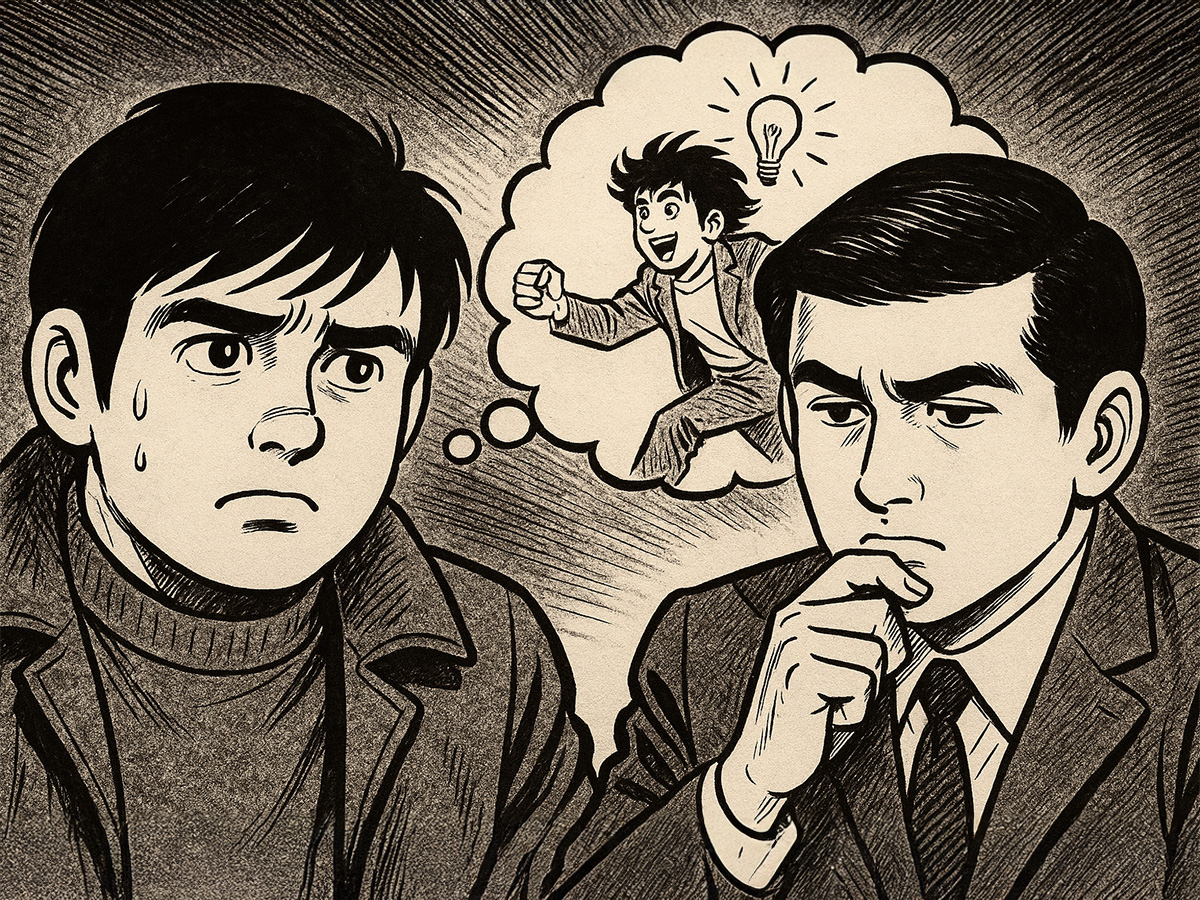

イギリスのバース大学 心理学部 応用自閉症研究センターの研究チームが行った調査で、自閉症の人や自閉症の特性が強い人が「ひらめき」よりも「考えてから動く」ことを選びやすい理由が明らかになりました。

研究チームが注目したのは「二重過程理論(デュアルプロセス理論)」と呼ばれる考え方です。

これは、人がどのように考え、どうやって物事を決めているのかを説明する理論で、ふたつの思考のモードがあると考えます。

ひとつは「直感のモード」で、すばやく、自動的に、深く考えずに反応する方法です。

たとえば友人の表情を見て「怒っている」と一瞬で感じ取るときのように、直感はスピーディーで労力がかかりません。

もうひとつは「熟考のモード」で、ゆっくり時間をかけ、順を追って考える方法です。

たとえば旅行の計画を立てるときに、交通費やホテル、天気など複数の条件を比較しながら最適なプランを選ぶのが熟考です。

多くの人は、まず直感で判断し、そのあと必要に応じて熟考に切り替えます。

ところが、自閉症の人はこの流れが少し違うことが知られています。

直感に頼らず、すぐに熟考へ移る傾向があるのです。ではなぜそうなるのか。バース大学の研究チームはその理由を「不確かさが苦手」という気持ちに求めました。

この気持ちは研究では「不確実性への耐性の低さ」と呼ばれます。

わかりやすく言うと、「あいまいな状況に耐えられない」「先が見えないと不安になる」という心の特徴です。

研究は2つの調査で構成されていました。

第1の調査は一般の人266人を対象に行われ、第2の調査は自閉症と診断された258人を対象に行われました。

いずれもオンラインで実施され、参加者は3種類のアンケートに回答しました。

ひとつは自閉症の特性の強さを測る質問、もうひとつは直感と熟考のどちらを使いやすいかを調べる質問、そして最後は不確かさにどのくらい耐えられるかを測る質問です。

結果は一貫していました。

自閉症の特性が強い人ほど「あいまいな状況が苦手」と答え、その気持ちが強いほど「じっくり考えてから判断する」傾向が見られました。

つまり「自閉症の特性 → 不確かさが苦手 → 熟考しやすい」という流れが明確に示されたのです。

統計的には、これを「媒介効果」と呼びます。

直接つながっていなくても、間に別の要因が入ることで2つの特徴が結びつくことを意味します。

今回の場合は「不確かさが苦手」という気持ちが、自閉症の特性と熟考の傾向をつなぐ役割を果たしていました。

さらに、「不確かさが苦手」という気持ちには2つのタイプがあることがわかっています。

ひとつは「予測型」で、できるだけ先のことを見通して安心したい、予測しておきたいという気持ちです。

もうひとつは「抑制型」で、あいまいな状況だと動けなくなってしまう気持ちです。

今回の研究では特に「予測型」が、自閉症の人の熟考の傾向と強く結びついていました。

つまり、情報を集め、確信が持てるまで考え続ける背景には「予測して安心したい」という強い気持ちがあるのです。

一方で「直感を信じる」傾向については別のパターンが見られました。

自閉症の特性が強い人は、直感に頼る傾向が弱いことが直接的に示されました。

ここには「不確かさが苦手」という気持ちの仲介はありませんでした。

つまり直感をあまり使わないのは、不確かさが苦手だからではなく、自閉症の特性そのものと関係しているのです。

自閉症の参加者と非自閉の参加者を比べると、全体として自閉症の人は「直感が弱く」「熟考が強く」「不確かさが苦手」という特徴を持っていました。

これは二重過程理論が自閉症に当てはまることを裏づけています。

ふだん多くの人はまず直感で判断し、必要に応じて熟考に切り替えます。

しかし自閉症の人は直感に頼らず、最初から熟考に入る傾向が強いのです。その切り替えを早めているのが「先を予測して安心したい」という気持ちでした。

このことは、日常の行動を理解するうえで重要です。

たとえば自閉症の子どもが買い物でなかなか決められないとき、それは「優柔不断」だからではありません。

「不確かなまま動くのがつらいから、確信が持てるまで考えたい」という自然な心の動きなのです。

親や支援者にとっても「どうしてこんなに確認するのか」「どうしてこんなに時間がかかるのか」という行動の理由が理解できれば、本人に安心を与える支援を工夫できます。

また、慎重に情報を集めるという特徴は強みとしても生かせます。

直感に頼らないことで見落としを防ぎ、正確さを求める場面で力を発揮します。

もちろん日常生活では時間がかかることで不便が生じることもありますが、その背景には合理的で一貫した判断のプロセスがあるのです。

研究チームは、この成果を支援にも役立てられると考えています。

不確かさが苦手という特徴に配慮し、予測可能性を高める工夫をすることが有効です。

予定を前もって知らせたり、選択肢を整理して提示したりすれば、不安を減らし、安心して熟考できる環境を整えられます。

自閉症における直感と熟考、不確かさへの苦手さを結びつけたこの研究の成果は、自閉症の理解と支援に新しい視点を与えています。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-06987-6)(画像:たーとるうぃず)

だからこそ、頼りにもなるのです。

(チャーリー)