この記事が含む Q&A

- ニューロダイバーシティとはどんな概念で、どこまでを含むと考えられていますか?

- 脳の働き方の違いを指し、発達障害やメンタルヘルスの状態を含むかは専門家間で議論が続く概念です。

- 「ニューロダイバーシティ」という言葉の使い方の間違いはどう捉えられていますか?

- 多くの場面で「ニューロダイバージェント」と「ニューロティピカル」を混同して使われる誤りが目立ち、理解の障害や赤信号と捉えられることがあります。

- 適切な言葉選びのコツは何ですか?

- 相手が使う言葉に合わせ、偏見や差別を減らすよう丁寧に用い、状況に応じてニューロダイバーシティとニューロダイバージェントの意味を区別して伝えるのが基本です。

「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という言葉は、まだ比較的新しい考え方です。

いまでも、その範囲や意味について専門家の間で一致した見解はありません。

自閉症やADHD、ディスレクシアのような発達のちがいだけを指すのか、それとも、うつ病や不安症などのメンタルヘルスの状態も含めるのか――議論が続いています。

そして、つい最近まで、「当事者自身がこの言葉をどう感じているのか」を直接たずねた研究はほとんどありませんでした。

そこで英ダラム大学の研究チームは、実際に当事者の声を聞いてみることにしました。

その結果、「ニューロダイバーシティ」や「ニューロダイバージェント(神経的に多様な人)」といった言葉について、前向きな意見と否定的な意見が入り混じっていることがわかりました。

ニューロダイバーシティとは、人の「考え方」や「感じ方」「ふるまい方」のちがいを指します。

人にそれぞれの民族や文化があるように、脳のタイプ(ニューロタイプ)も一人ひとり異なります。

社会の中で「ふつう」とされる脳の働き方とはちがう人たち――つまりニューロダイバージェントと呼ばれる人は、全体の約15%と考えられています。

残りの85%は、いわゆるニューロティピカル(神経的に典型的)な人たちです。

イギリス国内で900人以上のニューロダイバージェントの成人を対象に行われた調査では、ほとんど全員が「ニューロダイバーシティ」という言葉を知っていました。

また74%の人が、自分自身を説明するときに「ニューロダイバージェント」など関連する言葉を使っていると答えました。

この調査で特に目立ったのは、「言葉の使われ方のまちがい」が非常に多いことです。

たとえば「ニューロダイバース(neurodiverse)」という言葉は、本来「ニューロダイバージェント」と「ニューロティピカル」の両方を含む“混ざった集団”を指します。

つまり「さまざまな脳のタイプがいるグループ」という意味です。

ところが、実際には「ニューロダイバージェントの人」だけを指す意味で使われてしまうことが多いのです。

多くの参加者にとって、このまちがいは単なる言い間違いではありませんでした。

「非常にいらだたしい」「注意すべきサイン」と感じる人も多くいました。

とくに「包摂的である」と公言している専門家や団体がこの言葉をまちがって使うと、それは「本当は理解していない」という“赤信号”だと受け取られることもありました。

「言葉だけが流行して、行動や姿勢が伴っていない」と感じる人もいたのです。

また、「ニューロダイバージェント」という言葉そのものの有用性についても意見は分かれました。

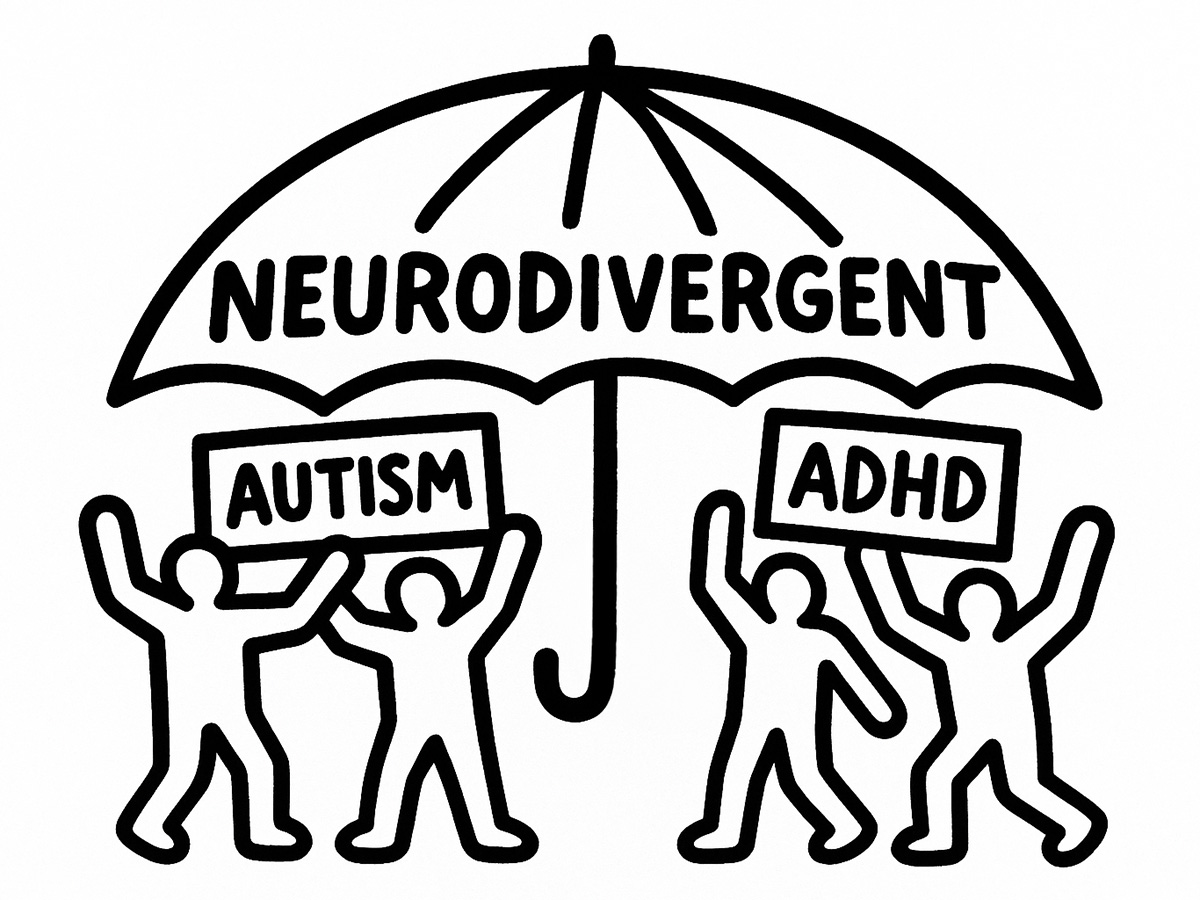

肯定的にとらえた人たちは、それを「安全な傘のような言葉」と表現しました。

複数の診断名を並べなくても、自分のあり方を包括的に伝えられる――そう感じる人が多かったのです。

ある人は、「いちいち病名を列挙しなくてすむのがありがたい」と語っています。

さらに、「自閉症」や「ADHD」といった特定の診断名には、いまだに偏見が残っているため、「ニューロダイバージェント」という言葉のほうが安全に感じるという声もありました。

「私はニューロダイバージェントです」と言うことで、自分の特性をある程度伝えつつ、否定的な反応を避けられる――そうした安心感があったのです。

診断を待っている人や、正式な診断を受けていないけれど自分をそう認識している人にも、この言葉は使いやすいものでした。

一方で、この言葉が「広すぎて何を意味しているのかわからない」という批判もありました。

「自分の困りごとや支援の必要性が伝わらない」「まだ多くの人が『ニューロダイバージェント』という言葉の意味を知らないから、説明にならない」という意見もありました。

さらに、「いろいろな状態を一緒くたにしてしまうことで、ADHDなど特定の状態への偏見が強まってしまうおそれがある」という懸念も出されました。

言葉は、私たちが世界を見るレンズであり、同時に、世界が私たちをどう見るかをも左右します。

今回の研究が示しているのは、「ニューロダイバージェント」のような大きな傘の言葉が、仲間意識やコミュニティを生み出す力を持つ一方で、自閉症やADHDなどの具体的な特性の言葉を置き換えるものではない、ということです。

どちらの言葉にも、それぞれの大切な役割があります。

大切なのは、「言葉を置き換えること」ではなく、「偏見や差別を減らし、理解と敬意をこめて言葉を使うこと」です。

研究チームは、正しい言葉の使い方についてもわかりやすくまとめています。

まず、話す相手がニューロダイバージェントの人であれば、その人が使っている言葉に合わせるのが基本です。

個人によって好みや感じ方がちがうからです。

ただし、一般的なルールとして、次のように整理できます。

「ニューロダイバース」は、ニューロダイバージェントとニューロティピカルの両方を含む“多様な集まり”を指します。

覚え方として、「ニューロダイバース=全宇宙のすべての人」と考えるとわかりやすいでしょう。

一方、「ニューロダイバージェント」は、脳の働きが典型的とはちがう人たち、たとえば自閉症の人やADHD、ディスレクシアの人などを指します。

言葉は、私たちを隔てることも、つなぐこともあります。

この研究が伝えているのは、「正しく、ていねいに使うこと」が、いちばんの“包摂”の始まりだということです。

(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.64628/AB.knm5q93n6)(画像:たーとるうぃず)

新しい言葉は、使う人によって定義が異なったり、新奇性のインパクトからたいした中身がない話の箔付に使われがちです。

その言葉を使う意図をちょっと意識する必要がありますね。

(チャーリー)