この記事が含む Q&A

- 友だち関係の良さを支える“カギ”は感情理解より信念理解だとされるのはなぜですか?

- 信念理解が友だちとのやり取りの理解を深め、関係の安定につながると示されています。

- ADHDやディスレシアの子どもには、信念理解を支援することが特に効果的だとされる理由は何ですか?

- 実行機能の悩みが信念理解を介して間接的に影響し、誤解を減らす支援が有効と考えられます。

- 学校や家庭で信念理解を高める具体的な方法にはどんなものがありますか?

- 「相手はどう思っているか」「もし〜だったらどう思うか」を問いかけ、会話を振り返る時間を作ることが推奨されています。

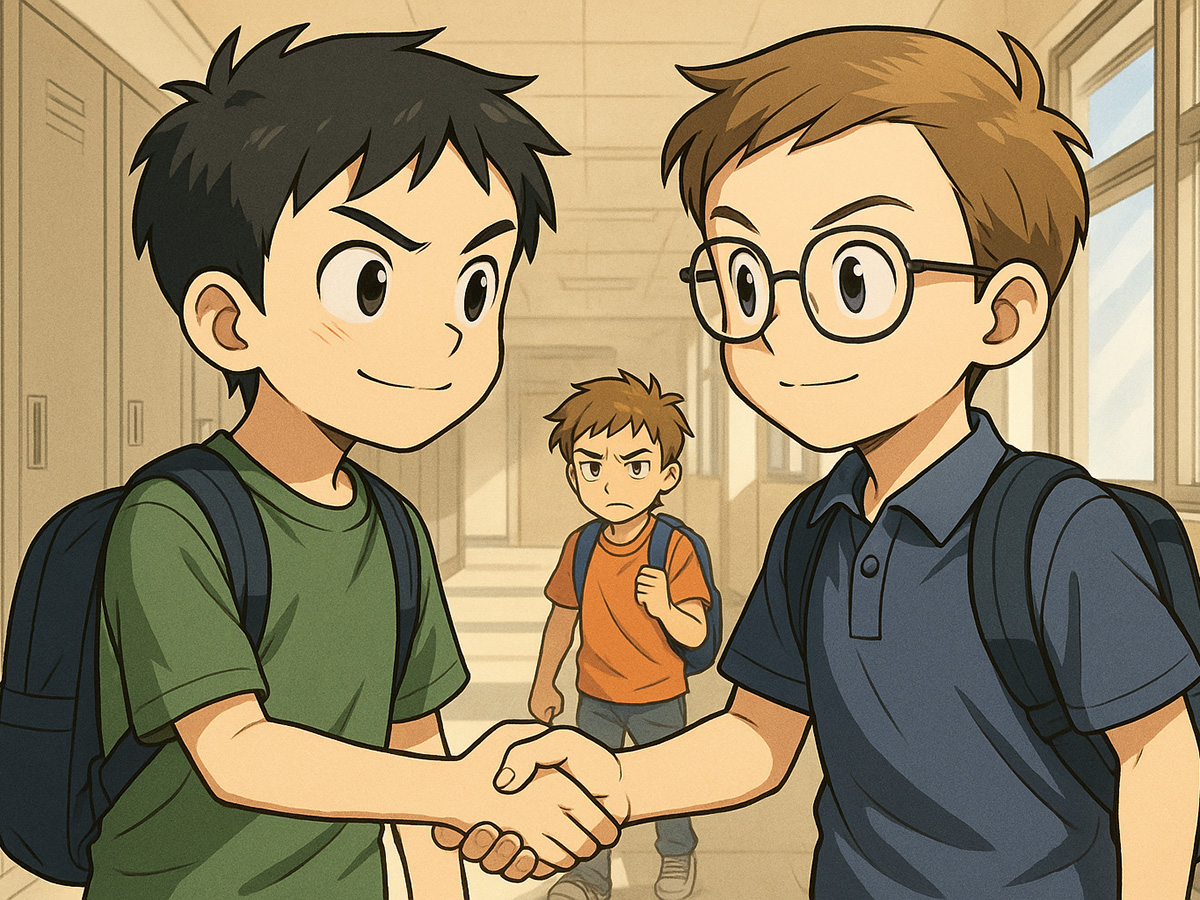

子どもにとって、友だちと過ごす時間は、毎日の生活の中でとても大切な意味をもちます。

学校で並んで歩いたり、休み時間に遊んだり、帰り道に他愛もない話をしたり、そうした小さなやりとりの積み重ねが「つながり」をつくります。

しかし、ADHDやディスレクシアのある子どもたちは、友だちづくりの中で、本人の努力とは別のところにある「見えない壁」にぶつかることがよくあります。

今回、ギリシャのハロコピオ大学、アテネ大学、ヘレニック・オープン・ユニバーシティ、デモクリトス大学の研究チームが行った研究は、こうした「見えない壁」がどこから生まれるのかを、とても丁寧に調べたものでした。

研究に参加したのは、ADHDの子ども64人、ディスレクシアの子ども64人、そして定型発達の子ども64人です。

みんな8〜12歳で、学校生活の中で友だち関係が大きく動く時期にあります。

研究チームは子どもたちに、友だち関係の質について質問し、同時に「他の人はどう考えているかを理解する力(信念理解)」や「相手の気持ちに共感したり、自分の気持ちを調整したりする力(感情理解)」、「ワーキングメモリや注意の切り替えなどの実行機能」をていねいに測定しました。

これらはすべて、友だちとやりとりするときに自然と使われている力ですが、普段は意識しないものでもあります。

研究の結果、もっとも重要なことがひとつ明確になりました。

それは、友だち関係の良さを支えている「カギ」が、感情よりも “信念理解(他者の考えを理解する力)” である ということです。

これは、学校で「どうしてあの子はそんなことを言ったんだろう?」と考えたり、「これを言ったら相手はどう思うかな」と想像する力です。ADHDやディスレクシアのある子どもたちが、人の気持ちを感じられないということではありません。

むしろ、感情はしっかり育っているのに、友だち関係でつまずく理由は “他者の考えの流れを読み取るむずかしさ” にある、ということが強く示されました。

たとえば、友だちが冗談で言った言葉を「怒られている」と受け取ってしまったり、友だちが先に帰った理由を「自分が嫌われたせいだ」と考えてしまったりすることがあります。

大人から見れば小さな誤解でも、子どもにとっては大きな意味を持ち、ときに関係のすれ違いにつながります。

研究チームは、信念理解の力が弱いほど、友だち関係の「ポジティブな側面」(助け合い・楽しく過ごせる・安心感など)が低くなり、「ネガティブな側面」(対立や誤解、裏切られたように感じる体験など)が増えることを明確に示しました。

これはADHDでもディスレクシアでも共通していましたが、それぞれの特性によって少し違うかたちで現れていました。

ADHDのある子どもでは、「話を聞く」「順番を待つ」などの実行機能のむずかしさが、そのまま友だち関係の問題につながるわけではありませんでした。

むしろ、その影響は “信念理解を通して間接的に” 現れていました。

つまり、注意がそれやすい、気持ちが先走ってしまう、という行動の背後には「相手は今どう考えているのか」という見通しの立てにくさがあり、それが誤解を生みやすくしているのです。

ディスレクシアのある子どもではまた違ったパターンがありました。

読み書きのむずかしさに関連して、学校生活で不安や自信のなさを感じやすいという背景があります。

このため、友だち関係でネガティブに受け取りやすく、また話の意図を深く読み取るタスクで苦戦しやすい傾向がみられました。

研究では、ディスレクシアの子どもたちのほうが、冗談や皮肉、複雑な気持ちの読み取りがむずかしく、それが友だち関係で「誤解」「距離感」を生みやすいと示されています。

一方、定型発達の子どもたちでは、信念理解も実行機能も比較的高く、その分だけ友だち関係も安定していました。

ただし、このグループだけは研究モデルとうまく一致せず、「信念理解だけ」では説明できない複雑さがありました。

これは、定型発達の子どもたちの友情が、より多様な社会経験や学校文化の影響を受けて形成されることを示しています。

興味深いことに、研究全体を通して 感情理解(共感・感情調整)の力は、友だち関係の質をほとんど予測しませんでした。

これは感情が重要ではないという意味ではありません。

多くの子どもは、感情についての基本的な理解や共感の感覚はすでにある程度育っていて、友だち関係の違いを決めるのは「感じる力」よりも「考える力」のほうだった、という意味に近いのです。

「相手の気持ちがわかるか」ではなく

「相手の考えや意図をどう理解するか」

が、友情を左右していたのです。

研究では、ワーキングメモリが強いほど信念理解が高まり、それが友だち関係のポジティブさにつながるという、3つの力が滑らかにつながる道すじが確認されました。これはADHD、ディスレクシア、定型発達のすべてのグループで共通していました。

つまり——

「覚えておける」「整理して考えられる」力が、“友だちとの心の距離” を縮める土台になっている

ということです。

一方で、注意の切り替えや反応を抑える力(実行機能の別の側面)は、グループによって違う影響を持っていました。

ADHDの子どもでは、その弱さは直接的なトラブルにはつながらず、信念理解を介して間接的に友だち関係に影響していました。

ディスレクシアの子どもでは、逆にこの力の弱さが直接的に「誤解・対立」を増やす傾向にありました。

研究全体からは、「友だち関係がうまくいかない子」は、感情の問題ではなく、“考え方が相手と少しずれてしまうだけ” だということがよく見えてきます。

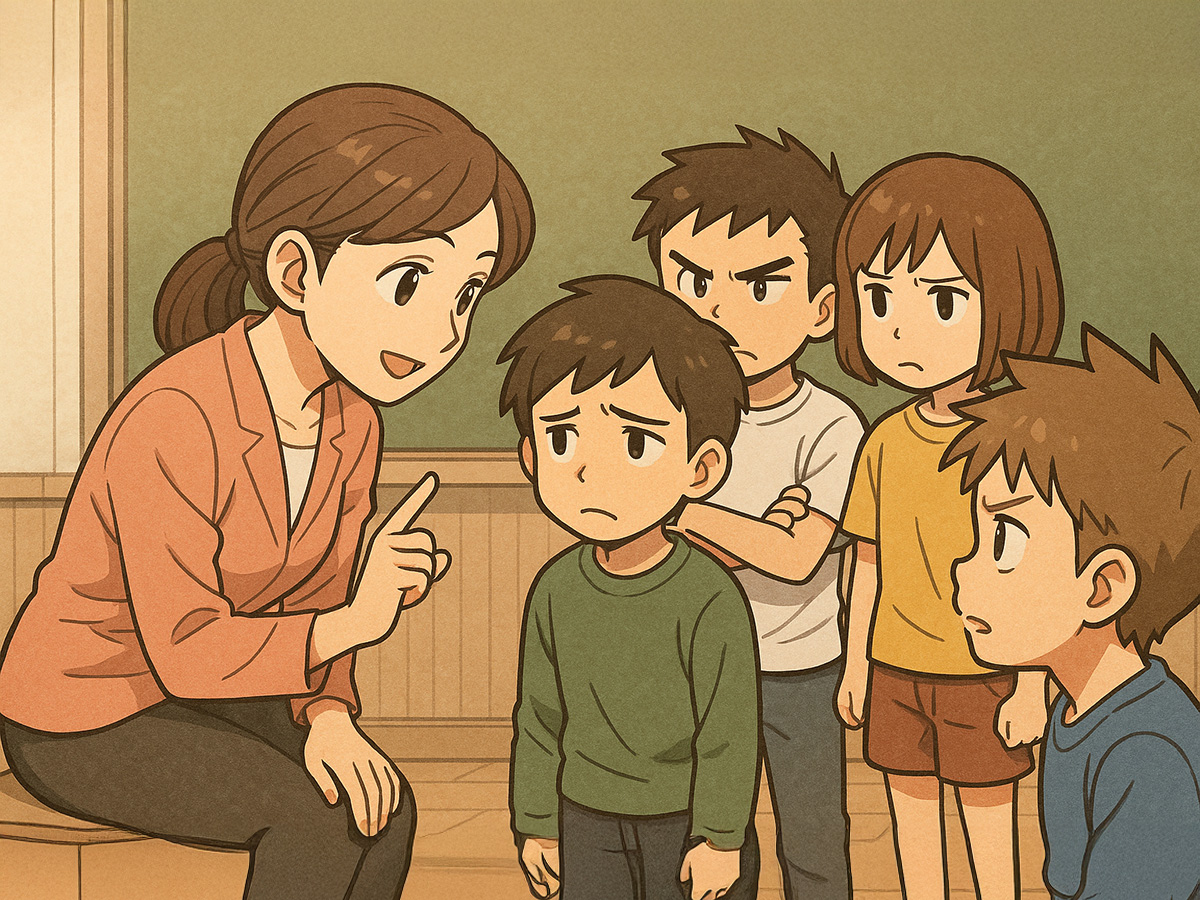

これは、周囲の大人にとって大きなヒントになります。

たとえば、友だちとのケンカが増えてしまう子どもに対して、「もっと優しくしなさい」「ちゃんと話しなさい」だけではうまくいかない場面があります。

その子はすでに「優しくしたい」と思っているかもしれないのです。

むしろ必要なのは、

「相手はどんなつもりで言ったのかな?」

「さっきの出来事をどう理解しているのかな?」

と、考えを整理する手伝い です。

これは、ADHDでもディスレクシアでも共通して効果がある可能性があります。

また、学校では「社会性は経験で自然に育つ」と見られがちですが、この研究は「経験だけでは身につかない部分がある」ことを示しています。

とくに、他者の視点を理解する力は、練習によって伸ばせることがわかっています。

授業の中で「もし〜だったらどう思う?」と視点を切り替える問いを多く取り入れたり、友だちとのやりとりを言葉で振り返る時間をつくったりすることは、とても大きな助けになります。

家庭でも、日常の会話の中で

「あなたはそう思ったんだね。じゃあ、相手はどう思っていたか想像してみようか」

と、優しく枠組みをつくってあげるだけで、子どもは少しずつ「考え方の地図」を広げていけます。

研究者たちは、今回の結果について、「感情よりも信念理解が重要」という点を特に強調しています。

これは、これまでの支援が「気持ちのコントロール」や「落ち着き」に強く焦点を当てていたことへの、大きな見直しにもつながる視点です。

友だちとのすれ違いを減らすためには、感情ではなく “理解のプロセス” を支える必要がある、と示しているからです。

学校の中で、子どもたちは毎日小さな心配と喜びを抱えて過ごしています。

「友だちとうまくいかない」と感じるとき、子どもは決して「わざと」困難をつくっているわけではありません。

むしろ、本人にとっても理由がわからず、胸の中で整理できないまま、つらさを抱えていることが多いのです。

今回の研究は、そうした子どもたちの胸の内に静かに光を当て、「見えない壁」の正体をていねいに解き明かしてくれた貴重な成果でした。

そして、「壁を越える道すじはある」ということも示しています。

信念理解を支える取り組みは、特別な訓練ではなく、日々の生活や学校で実践できる、小さなステップの積み重ねで十分だからです。

友だち関係に悩む子どもにとって、この研究が届けてくれるメッセージはとてもシンプルです。

「あなたが困るのは、悪いからではなく、少しだけ理解のプロセスがちがうだけ。

それは練習すれば伸ばせる力です」

そして、その力が伸びるとき、子どもたちの世界には新しくやわらかな光が差し込みます。

友だちの何気ない言葉が、少しだけ優しく聞こえるようになり、自分の思いを伝える勇気も、少しだけ持てるようになります。

こうした変化が、ADHDの子どもにも、ディスレクシアの子どもにも、そして定型発達の子どもにも、すべてに共通した大事な「成長の道」として示されたことが、この研究のもっとも大きな意味だと感じます。

学校で、家庭で、そして子ども自身の心の中で、友だちとのつながりがもう一度やさしく結びなおされるためのヒントが、この研究にはたくさんつまっていました。

(出典:education sciences DOI:10.3390/educsci15111566)(画像:たーとるうぃず)

「必要なのは、

「相手はどんなつもりで言ったのかな?」

「さっきの出来事をどう理解しているのかな?」

と、考えを整理する手伝い です。」

すごく参考になると思います。

(チャーリー)