この記事が含む Q&A

- 第一印象は人の評価にどのくらい影響しますか?

- 数秒で「有能そうか」や「誠実か」といった評価が下されることがあります。

- ASDの人が面接で直面する最大のハードルは何ですか?

- 社会的なふるまいの違いにより、誤解や否定的な印象を持たれやすい点です。

第一印象が人に与える影響は想像以上に大きく、ほんの数秒で「有能そうか」「好感が持てるか」「誠実か」といった評価が下されてしまうと、認知科学の研究は示しています。

見た目や握手の強さといった表面的な要素が判断材料になることも多く、その判断が間違っている場合でも、長く影響を及ぼすことがあるのです。

採用の場面では、こうした第一印象が雇用の可否を左右するだけでなく、何年も後の昇進にまで関係することもあります。

このような第一印象の問題は、自閉スペクトラム症(ASD)のある人にとって、とくに大きなハードルになります。

私は認知科学の研究者として、その現実を目の当たりにしてきました。

ASDの人々は、表情や視線、ジェスチャー、パーソナルスペースの感覚など、神経的に典型的な人々とは異なる社会的なふるまいを示すことがあります。

しかし、こうした違いが誤解を招き、「変わっている」「不自然」「不誠実そう」と見られてしまうことがあります。

そして、そうした否定的な印象はわずか数秒で形作られ、「話しかけづらい」「一緒に過ごしたくない」「近所に住んでほしくない」と感じる人が出てくるのです。

そのため、ASDの人々にとって、職場での第一印象は壁になります。

その壁は、就職活動の最初の関門、面接の場面でとくにはっきりと現れます。

エンジニア志望でも、動物病院でのトリマー希望でも、仕事の面接は避けて通れない重要なステップです。

この場では、自分の資格をうまく伝え、即座に対応し、人当たりの良さや協調性をアピールする力が求められます。

私たちの研究では、ASDのある就活生が面接で苦戦しやすいという事実が明らかになりました。

たとえその人が希望する仕事に十分な能力を持っていたとしても、面接の社会的なやり取りに苦手意識があるために、評価が下がってしまうのです。

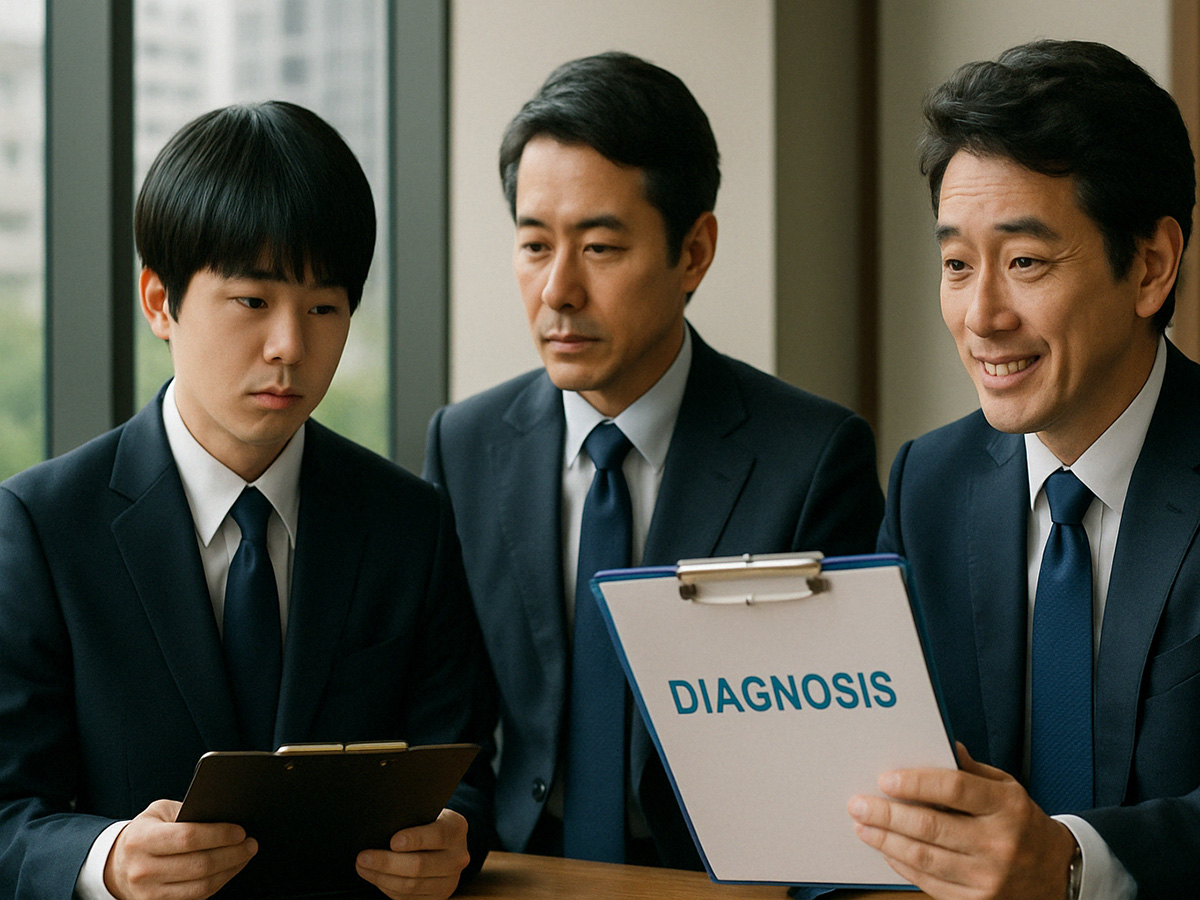

ある研究では、ASDのある大学生15人と、神経的に典型的な大学生15人の模擬面接を録画し、「理想の職業」と「自分の資格」について5分間語ってもらいました。

審査員は、面接映像を見たあと、それぞれの候補者について「好感度」「熱意」「能力」などの社会的側面を評価し、雇用したいかどうかを判定しました。

なお、審査員には、誰がASDかは知らせていませんでした。

結果として、ASDの候補者たちは、社会的な印象に関するすべての項目で一貫して低い評価を受けました。

そしてその評価が、最終的な採用判断に大きく影響したのです。

能力面の評価は同じだったにもかかわらず、ASDの候補者は雇いたいとされる確率が明らかに低かったのです。

さらに興味深いのは、映像ではなく「面接の発言内容だけの文字起こし」を読んだ場合、ASDの候補者への評価は、神経的に典型的な候補者よりもむしろ高くなることすらあったという点です。

つまり、何を言ったかよりも、「どう見えるか」「どう振る舞うか」が、採用判断に強く影響していたのです。

これはとくに、データ分析や造園作業など、ほとんど対人コミュニケーションが不要な仕事においても、面接が主な選考手段である限り、企業が本来採用すべき優秀な人材を見逃してしまうリスクを示しています。

では、ASDのある人たちが、面接でより良い印象を与える方法を学ぶことはできるのでしょうか。

研究者たちは、視線の取り方や距離の保ち方など、より「社会的に適切」とされるふるまいを教える訓練法を試してきました。

こうした訓練が一定の効果をもたらすことは事実ですが、私はこれだけでは問題の本質的な解決にはならないと考えています。

第一に、こうした訓練はASDという複雑な状態を、いくつかの行動パターンだけに還元してしまっています。

研究では、ASDの人への否定的な評価は、特定の行動だけに起因するのではなく、「その人全体の印象」によって決まっていることが示されています。

第二に、こうした訓練は、ASDの特性を隠す、いわゆる「マスキング」を促すことになりがちです。

マスキングは大きなストレスにつながることが多く、かえって面接がさらに難しいものになることもあります。

さらに、面接ではうまくマスキングできても、職場でその状態を維持するのは困難であり、長期的に働き続けることが難しくなるリスクもあります。

むしろ、より有効なのは、面接の方法や候補者の見方そのものを見直すことだと私は考えています。

たとえば、企業側にASDについての理解を深めてもらい、候補者が安心して診断を開示できるような環境をつくることです。

研究では、ASDについて知識がある人ほど、ASDの人に対してより好意的な評価をすることが分かっています。

また、審査員が候補者のASD診断を知っている場合、評価が好転する傾向も確認されています。

この2つのアプローチ――つまり「企業側の教育」と「候補者による診断の開示」を組み合わせることが、最も効果的だと考えられます。

私たちの研究チームでは、再び模擬面接の映像を使って、次の実験を行いました。

今度は、審査員の一部にASDの特徴や強みについて学べる短い教育ビデオを視聴してもらい、その後に面接映像を評価してもらいました。

加えて、その審査員には、誰がASDの診断を受けているかも知らせました。

その結果、審査員はASDの候補者を「ぎこちない」「好感度が低い」と感じながらも、「同じくらい有能である」と評価し、採用したいと思う割合も神経的に典型的な候補者と同程度になったのです。

しかもこの効果は、教育ビデオを見たのが数ヶ月前であっても続いていました。

なお、教育だけ、あるいは診断開示だけではこの効果は見られませんでした。

教育を受けても誰がASDか知らされていない場合、あるいは診断開示されても教育を受けていない場合、ASDの候補者はやはり不利な評価を受けました。

つまり、「ASDの診断があることを知っていること」と「ASDについて理解があること」の両方が揃って初めて、第一印象のバイアスを打ち破ることができるのです。

私たちは、教育ビデオによって、ASDのある人たちが見せる独特のコミュニケーションスタイルや行動に対する理解が深まり、その結果、審査員が候補者のふるまいを正しく文脈化し、「資格」そのものを重視するようになったと考えています。

評価が能力にもとづいて行われるようになれば、企業にとっても従業員にとってもメリットがあります。

第一印象は影響力が大きいものの、ときに誤解を生み、不公平な判断につながります。

とくにASDのある人たちにとっては、その影響が深刻です。

私たちの研究は、ASDへの理解が広がることで、候補者が本来の力を正当に評価され、公平なチャンスを得られるようになるという重要な真実を明らかにしました。

シンディ・メイ

米チャールストン大学心理学教授

(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.1037/0033-2909.111.2.256)(画像:たーとるうぃず)

- 企業が自閉症について理解している

- 面接対象者が自閉症と診断されていることを知っている

どちらかだけではだめで、この2つが揃うことで、第一印象による不公平な判断を打ち破ることができる。

広く知られてほしいと思います。

(チャーリー)