この記事が含む Q&A

- 衝動性と食習慣の関係は何ですか?

- 高い衝動性は甘い飲み物を好み、食物繊維の少ない食事につながる傾向があります。

- どうやって腸内環境を整えられますか?

- 食物繊維を多く含む野菜や果物を摂取し、甘い飲み物を控えることがおすすめです。

- 発達障害の支援に腸内環境の改善は役立ちますか?

- 腸内環境の整備は、行動の安定や気分の改善に寄与する可能性があります。

ADHDや自閉症など、発達障害に関心をもつ人たちにとって、「衝動性」という言葉はとても身近なものかもしれません。

たとえば、思いついたことをすぐ口に出してしまう、順番を待つのが苦手、やらなければいけないことよりも楽しいことを選んでしまう――そんな「つい」や「うっかり」をくり返してしまう傾向は、ADHDの診断基準のなかでも中核をなす特性です。

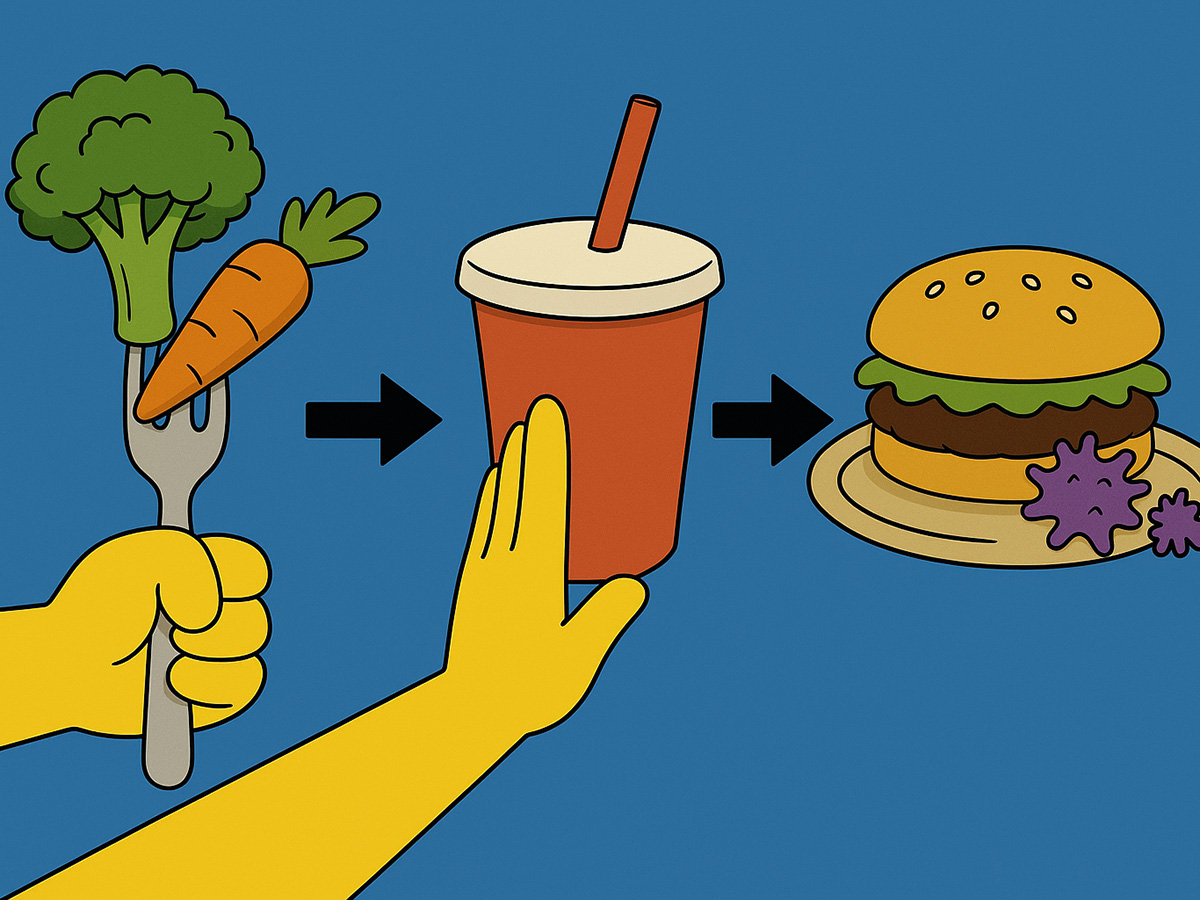

ところが今回の研究では、そうした衝動性が、診断のある人だけでなく、一般的に健康とされる人のなかでも、食べものの選び方や腸内細菌の構成に影響を与えていることが明らかにされました。

この研究が注目すべきなのは、「発達障害があるかどうか」ではなく、衝動性という“性格の傾向”そのものに着目したことです。

そして、その衝動性が食習慣を変え、腸内環境にも影響している可能性があるという点に、私たちの健康や支援の在り方に関わる新しい視点が含まれています。

研究は、ドイツの2つの大学(フランクフルト大学とマインツ大学)とオランダのワーゲニンゲン大学による共同で、EUの研究資金「Eat2BeNice」の支援を受けて行われました。

参加したのは、ADHDや自閉症といった発達障害の診断がなく、精神疾患や重篤な身体疾患もない913人の18歳から50歳の成人たちです。

研究者たちは、参加者の衝動性の高さを心理尺度で測定し、それと合わせてふだんの食事の内容や腸内細菌のデータを分析しました。

衝動性の評価には、心理学でよく使われる「UPPS」という質問紙が用いられました。

これは、衝動性を次の4つの側面に分けて捉えるものです。

1つめは、感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)です。

これは、怒りや不安などの強い感情に飲みこまれるようにして衝動的に行動してしまう傾向を表します。

ADHDや境界性パーソナリティ障害など、さまざまな精神疾患でもこの傾向が強くみられるといわれています。

2つめは、あまり考えずに行動してしまう傾向(プレメディテーションの欠如)で、これは行動の前にじっくりと考えることができず、結果をあまり想像せずに動いてしまう傾向です。

3つめは、物事を続けるのが苦手な傾向(パーシビアランスの欠如)で、単調な作業やむずかしい課題を持続するのが苦手という特徴です。

これもADHDでよく見られる傾向です。

4つめは、刺激やスリルを求める傾向(センセーションシーキング)で、新しいこと、刺激的なことを求める気質です。

研究チームは、こうした衝動性の4つの側面が、ふだんの食事内容や腸内の細菌の構成とどう関わっているのかを、統計的に詳細に調べました。

まずわかったのは、衝動性の高さと食生活の“健康さ”には、はっきりとした関係があるということです。

たとえば、感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い人は、砂糖入りの炭酸飲料など「甘い飲みもの」をよく飲んでいる傾向がありました。

これは、気分を落ちつけたり気をまぎらわせたりするために、甘いものを手にしている可能性があります。

また同じく、感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い人は、「食物繊維」を多く含む野菜や果物をあまり食べていないこともわかりました。

一方、刺激やスリルを求める傾向(センセーションシーキング)が低い人では、食物繊維の摂取頻度が高く、果物や野菜もよく食べているという傾向が見られました。

こうした食事の傾向が、腸内細菌の構成にどのように関係しているのかも詳しく調べられました。

すると、感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い人では、腸内に次の3種類の細菌が少ないことがわかりました。

ブチリシコッカス(Butyricicoccus)、ラクトスピラケア・UCG-001(Lachnospiraceae UCG-001)、ルミノコッカス(Ruminococcus)です。

これらはどれも、「食物繊維をエサにして短鎖脂肪酸(とくにブチレート)を作り出す細菌」として知られています。

短鎖脂肪酸は、腸のバリア機能を保ち、炎症を抑え、さらには脳とのやりとりを助ける「腸-脳相関」にも関わっている物質です。

つまり、感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い人では、食物繊維をあまり摂らず、それによってブチレートを作る菌が減り、腸内環境がやや不安定になっている可能性が示されたのです。

また、刺激やスリルを求める傾向(センセーションシーキング)が高い人では、ユーバクテリウム・シラエウム(Eubacterium siraeum)という菌の割合が多く、アルコールの摂取量とも関連していました。

これは、新しい体験やリスクのある行動を好む人が、アルコールをより多く摂取し、それによって腸内の菌に影響が出ている可能性があります。

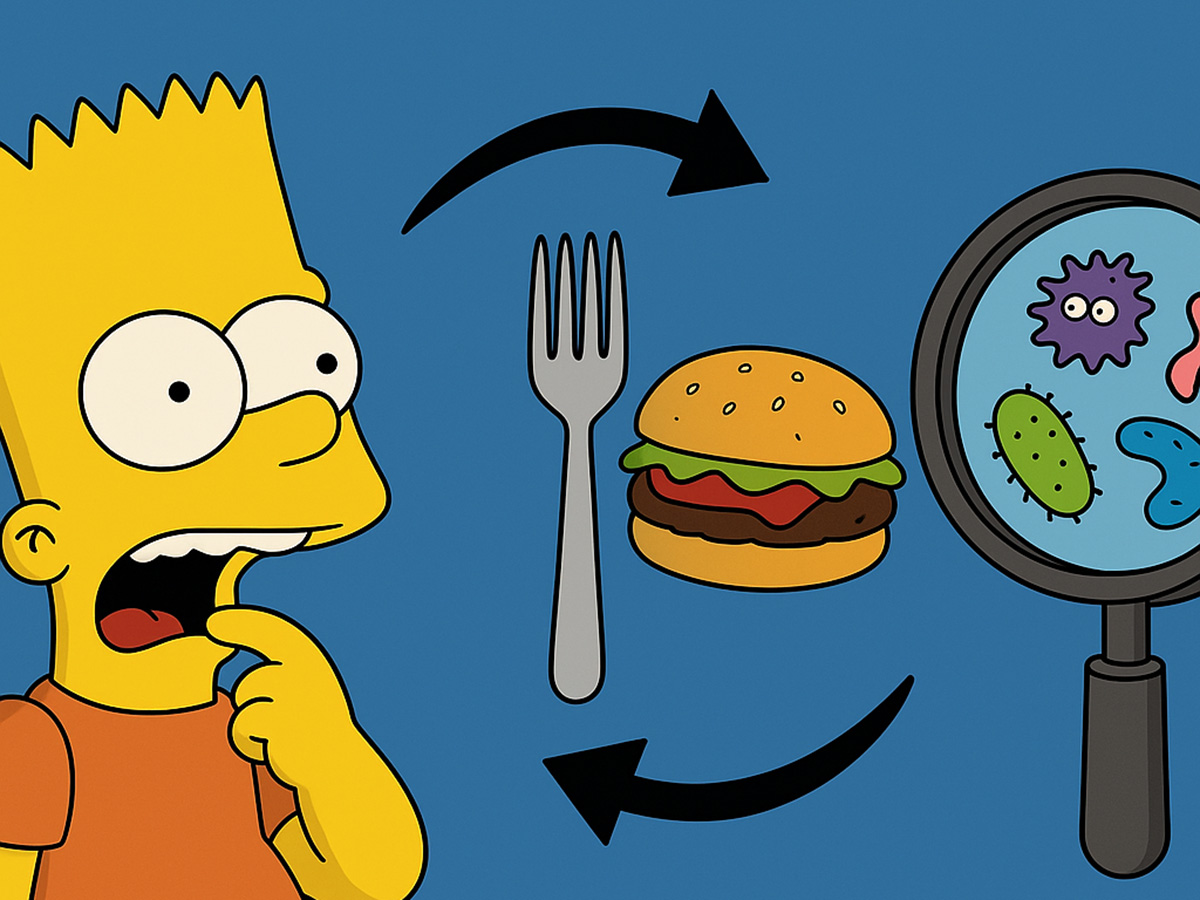

ここで研究者たちは、「衝動性 → 食習慣 → 腸内細菌」という因果関係の道すじを探るため、「媒介分析」という統計手法を使いました。

その結果、以下のようなつながりが確認されました。

- 感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い → 甘い飲みものが多い → ブチリシコッカス(Butyricicoccus)やラクトスピラケア・UCG-001(Lachnospiraceae UCG-001)が少ない

- 感情にまかせて動いてしまう傾向(アージェンシー)が高い → 食物繊維が少ない → ブチリシコッカス(Butyricicoccus)が少ない

- 刺激やスリルを求める傾向(センセーションシーキング)が高い → アルコール摂取が多い → ユーバクテリウム・シラエウム(Eubacterium siraeum)が多い

つまり、衝動性という心の特性が、ふだんの食習慣を変え、それが腸内細菌に影響を与えるというルートが一部確認されたのです。

この結果は、ADHDや自閉症などで「衝動性」や「感情に流されやすさ」を感じている方、あるいはそうした傾向のあるお子さんを育てているご家庭にとって、いくつかの大事なヒントを与えてくれるかもしれません。

たとえば、「腸内環境を整えることが、行動の安定にもつながる可能性がある」という視点です。

もちろん、それだけですべてが解決するわけではありませんが、腸のケアを通して“こころ”にアプローチするという方向性は、科学的にも少しずつ証拠が集まりつつあります。

研究者たちは、このような知見が将来的に、「衝動性の高さが問題になる前の段階で、食習慣をととのえることの重要性」を伝える材料になると考えています。

たとえば、食物繊維の摂取を増やす、甘い飲みものを控える、ブチレート産生菌を育てる食事をとる――こうした小さな習慣が、長期的には衝動性の抑制や、ADHD傾向の緩和につながる可能性があります。

さらに、ブチリシコッカス(Butyricicoccus)やラクトスピラケア・UCG-001(Lachnospiraceae UCG-001)は、他の研究でもうつ症状の予防や緩和と関連していることが報告されており、メンタルヘルス全体への広がりも注目されています。

今回の研究はあくまで「診断がない人々」に焦点をあてたものですが、その結果は、ADHDや自閉症に関心のある私たちにとっても、日々の支援や暮らしのヒントになる可能性があります。

「性格は変えられない」と思っていたことも、食べものや腸の環境をととのえることで、少しずつ柔らかくできるかもしれません。

そうしたアプローチの可能性を、科学が少しずつ示し始めているのです。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41398-025-03483-4)(画像:たーとるうぃず)

ADHDや自閉症などの発達障害において注目される「衝動性」。

それに食べ物が関係しているかもしれないとの驚きの研究です。

(チャーリー)