この記事が含む Q&A

- ダブル・エンパシー問題(double empathy problem)とは何ですか?

- ASDの人と定型発達の人がお互いの考え方や感じ方の違いで理解が難しい現象です。

- 日本とイギリスの文化差がASDと定型発達のコミュニケーションにどう影響しますか?

- 日本の文化は曖昧さや暗黙の了解を重視し、コミュニケーションのミスマッチを軽減する可能性があります。

- ASDの人と定型発達の人が相互理解を深めるにはどうすれば良いですか?

- お互いの動きや表現の違いを尊重し、明示的なコミュニケーションを心掛けることが重要です。

自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的なコミュニケーションや人間関係を築くことが難しい特性を持つことで知られています。

こうした特徴は長年、「心を読む力(メンタライジング)が弱い」という説明で語られてきました。

メンタライジングとは、相手がどんな気持ちでいるのか、何を考えているのかを推測して理解する力のことです。

しかし近年になり、ASDの人が社会的に苦労するのは必ずしもASD側だけの問題ではなく、ASDの人と定型発達(ASDではない)の人との間に存在する「考え方や感じ方のズレ(ミスマッチ)」が原因かもしれないという、新たな視点が注目されるようになりました。この考え方は「ダブル・エンパシー問題(double empathy problem)」という理論として知られています。

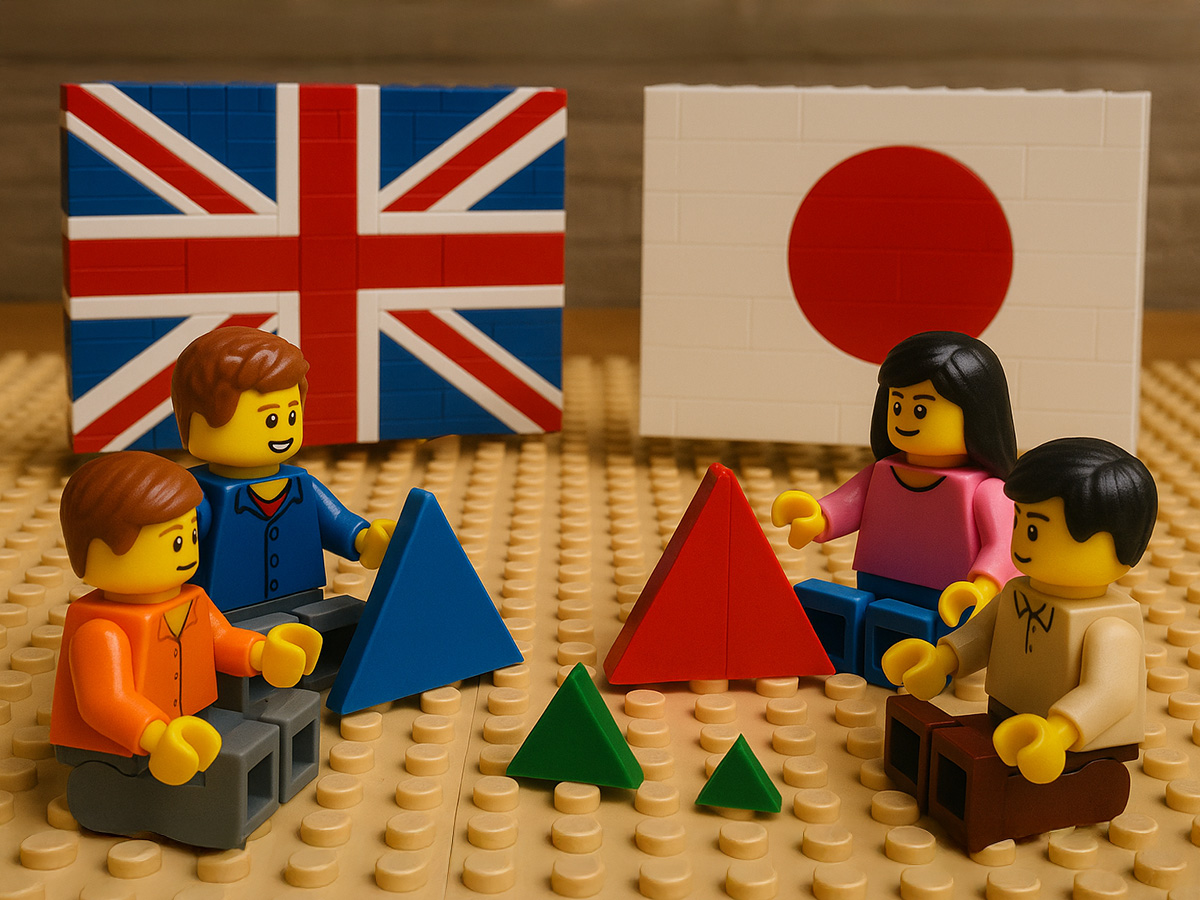

今回のイギリスのバーミンガム大学と日本の早稲田大学を中心とするチームによる研究は、このダブル・エンパシー問題を検証するために行われました。

イギリスと日本という文化的背景が異なる二つの国で、ASDと定型発達の成人が参加し、お互いの「心を読み取る」力がどのように働くのかを調べました。

この研究には、日本とイギリスからそれぞれ約50名ずつ、計97名の成人が参加しました。

どちらの国でもASDのある成人が約25名、定型発達の成人が約25名という構成でした。すべてのASDの参加者は専門機関でASDの診断を受けていました。

参加者たちが行ったのは、「三角形のアニメーション課題」と呼ばれるものでした。

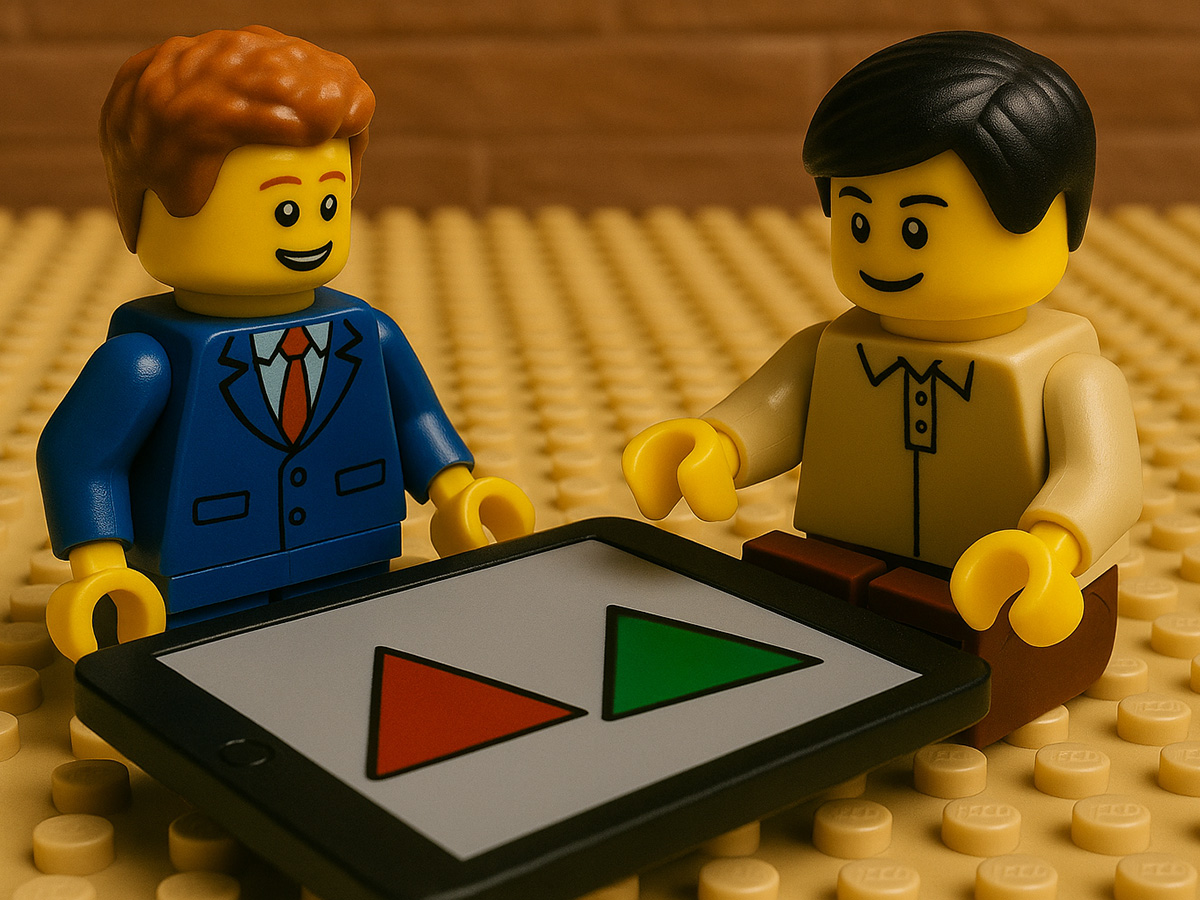

この課題では、参加者が2つの三角形をタブレット端末上で動かし、特定の「気持ち」や「行動」を表現するアニメーションを作ります。

たとえば、「口論する」「からかう」「驚かす」などの心の状態を表す動きや、「ついていく」「探す」「踊る」といった行動のみを表す動きを作ります。

その後、他の参加者が作ったアニメーションを見て、どんな状況や気持ちを表現しているのかを当てるというものです。

この方法によって、自分たちが考える「気持ちの伝え方」と、相手の「気持ちの読み取り方」を調べました。

また、動きの特徴が解釈のしやすさにどれだけ影響するのかも調査されました。

まず、イギリスでの実験の結果から見ていきましょう。

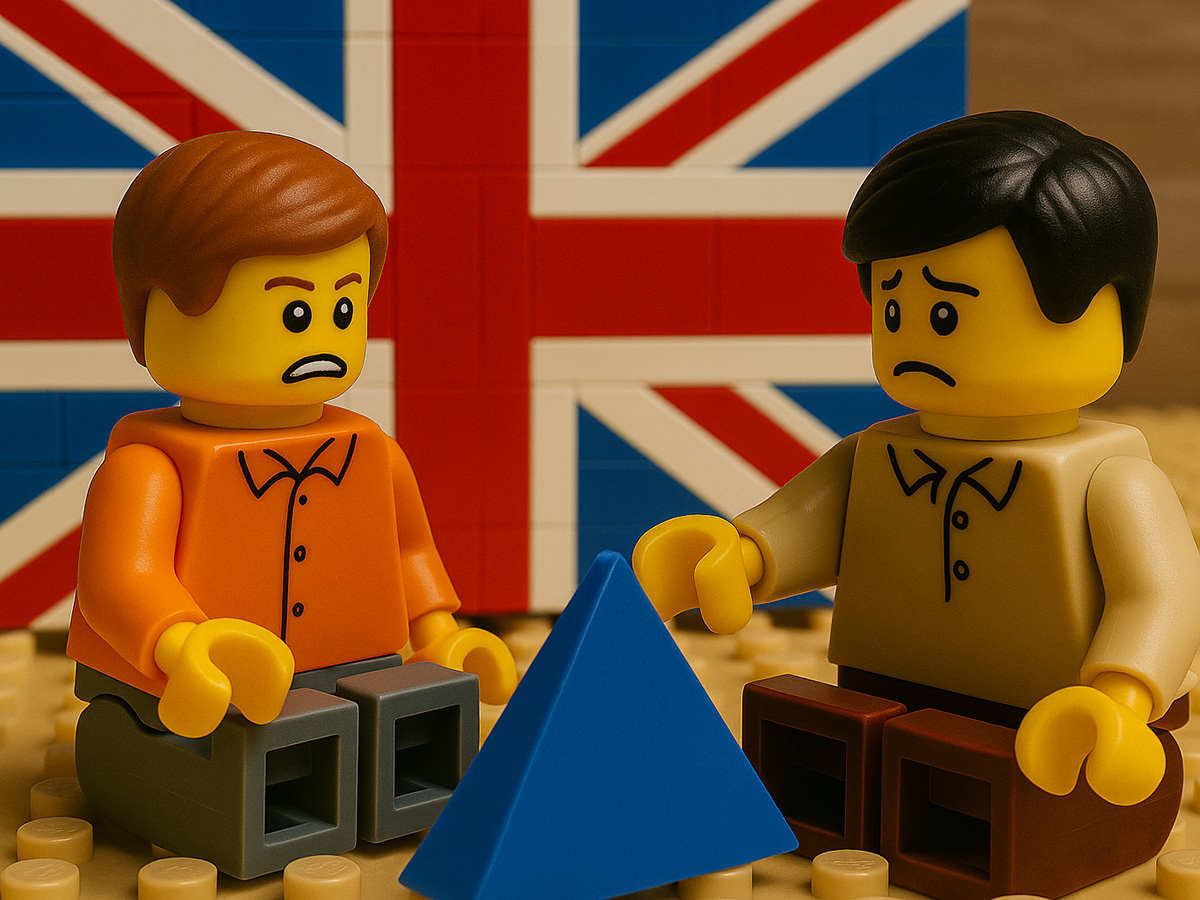

イギリスの結果では、定型発達の成人がASDの成人が作ったアニメーションを見たときに、「読み取る力(メンタライジング)」が低下することが分かりました。

つまり、定型発達の成人は、ASDの人が表現した気持ちや意図を理解しにくかったのです。

一方、ASDの成人が定型発達の人が作ったアニメーションを見るときには、とくに読み取る力の差は見られませんでした。

これは非常に興味深い結果です。

これまでの研究では、「ASDの人が定型発達の人の気持ちを理解できない」ということがよく報告されていましたが、この結果は、実際には「定型発達の人も、ASDの人の気持ちを理解できない」ことを示しています。つまり、コミュニケーションの難しさは双方向的な問題だということを強く示唆しています。

また、ASDの人が作ったアニメーションは、動きの特徴が定型発達の人と比べて「ぎこちない」場合があるという仮説が以前の研究で示されていました。

しかし今回の研究では、そのような特徴的な動きの差は明確には見られませんでした。

その代わりに、イギリスのASD参加者は個人間の動きの差が大きく、それぞれが個性的な表現をしているということが分かりました。

さらに重要な結果として、イギリスの参加者たちは、自分自身の動きと似た動きをしているアニメーションの方が理解しやすいという傾向がありました。

つまり、自分と似た感覚や動きを共有している相手の気持ちは理解しやすくなるということです。

ASDの人たち同士では「お互いに理解しやすくなる」という効果は見られなかったため、定型発達の人の間では共通の「社会的コード」が存在することを示しているのかもしれません。

さて、日本の参加者ではどのような結果が得られたでしょうか。

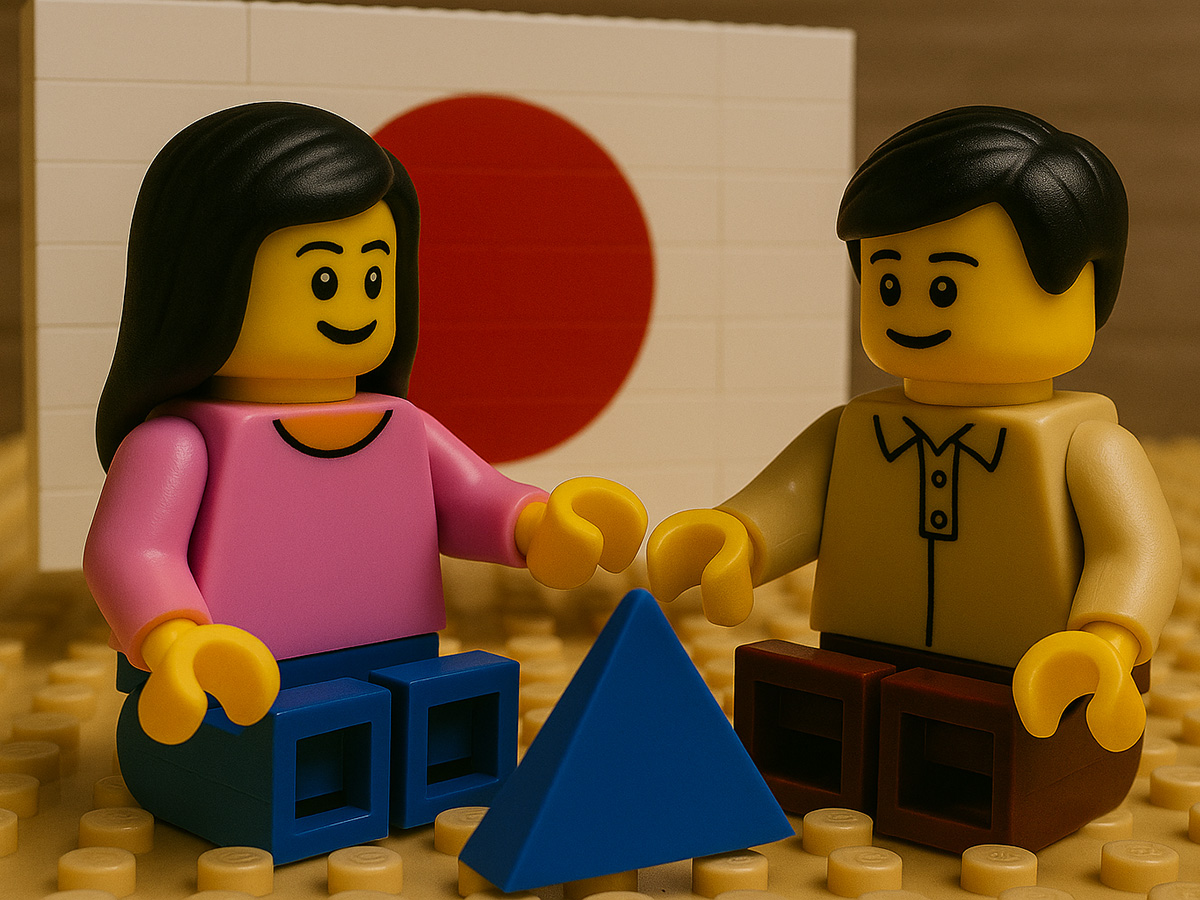

日本の実験結果は、イギリスとは大きく異なるものでした。

日本では、定型発達の人がASDの人が作ったアニメーションを見る際にも、とくに理解の難しさを感じることはありませんでした。

ASDの成人と定型発達の成人の間で、気持ちを読み取る力の差がほとんど見られなかったのです。

なぜ日本では、イギリスで見られたようなコミュニケーションのギャップがなかったのでしょうか。

研究者たちは、日本という文化の特徴がASDと定型発達の人の間の「ミスマッチ」を小さくしている可能性があると考えています。

日本の社会は「暗黙の了解」や「空気を読む」ことを重視する文化です。

このような文化では、そもそも誰もが相手の気持ちを正確に推測するのが難しく、日常的に明確な情報が欠けています。

そのため、ASDの人たちが示すような「明示的なコミュニケーション」の方が、意外にも理解しやすかったのかもしれません。

また、日本では定型発達の人もあまり直接的に感情や意図を表現しないため、ASDの人の表現方法とも相性が良い可能性もあります。

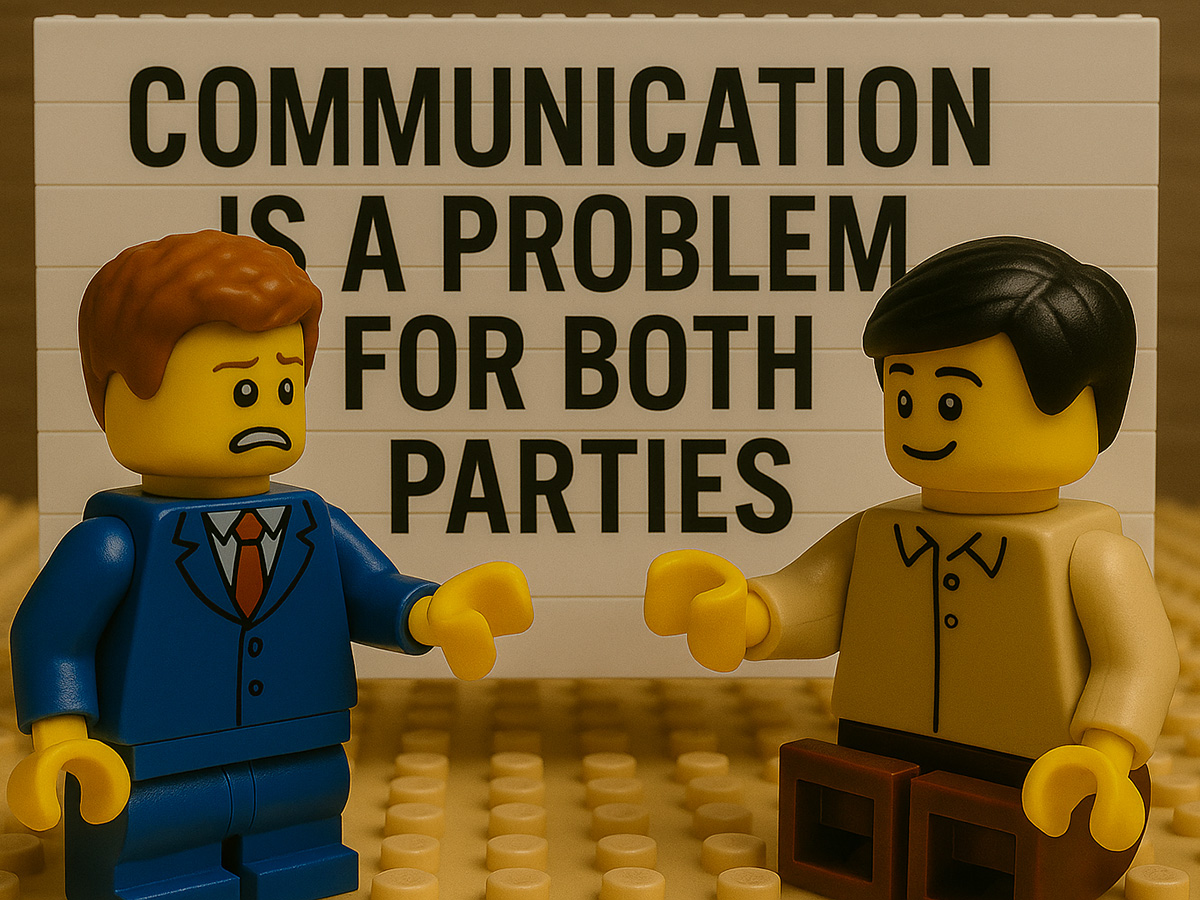

今回の研究結果から導かれる大切なポイントは、「コミュニケーションの難しさはASD側の問題ではなく、コミュニケーションする双方の問題だ」ということです。

また、文化が異なればその影響の仕方も異なるため、ある文化で「当たり前」とされるコミュニケーションが他の文化では通用しない可能性があるということです。

さらに、ASDの診断や支援方法についても考え直す必要があることを示唆しています。

現在の診断基準や支援方法は欧米の基準に基づいていますが、日本や他の文化圏ではそれらが適していない可能性があります。

文化に応じた診断基準や支援方法を作る必要があるのです。

今回の研究は、異文化間でのASDの理解とコミュニケーションのあり方を考える重要な一歩となるでしょう。

今後の研究がさらに進むことで、ASDの人たちが世界中で適切な理解と支援を受けられる社会が実現することが期待されます。

(出典:Molecular Autism DOI: 10.1186/s13229-025-00659-z)(画像:たーとるうぃず)

「コミュニケーションの難しさはASD側の問題ではなく、コミュニケーションする双方の問題だ」

なので、こんなふうに簡単に相手のせいにしてしまう人こそ、コミュニケーション能力が低いのです。

「あなたの言っていることはわからない」「私の言っていることがわからないの」

(チャーリー)