この記事が含む Q&A

- 大人のADHDと感情に動かされる意思決定にはどのような関係がありますか?

- ADHDの成人は、感情や身体感覚を伝える脳の活動が低く、直感的な判断が難しい傾向があります。

- 男女でADHD時の脳の活動には違いがあると聞きましたが、具体的にどのような違いがありますか?

- 女性は前頭前野や島皮質の活動が高く、男性は逆に低い傾向があり、脳の使い方に性差が存在します。

- この研究は従来の二分法診断を超えた新しい理解につながるとありますが、それはどのような意味ですか?

- ADHD傾向の強さを連続的に捉えることで、個人の脳活動や性格に合わせた支援や理解が促進されます。

大人のADHDと「感情に動かされる意思決定」の関係を、脳のはたらきから明らかにしようとする研究が行われました。

ADHDというと、「注意散漫」や「衝動的」といった特徴がよく知られていますが、今回の研究は、その背後にある「無意識の脳の動き」に焦点を当てた点が特徴です。

ドイツの DZNE(German Center for Neurodegenerative Diseases) らの研究チームは、ADHDのある成人たちがリスクをともなう意思決定をするとき、脳のどこがどう反応しているのかを調べるため、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた実験を行いました。

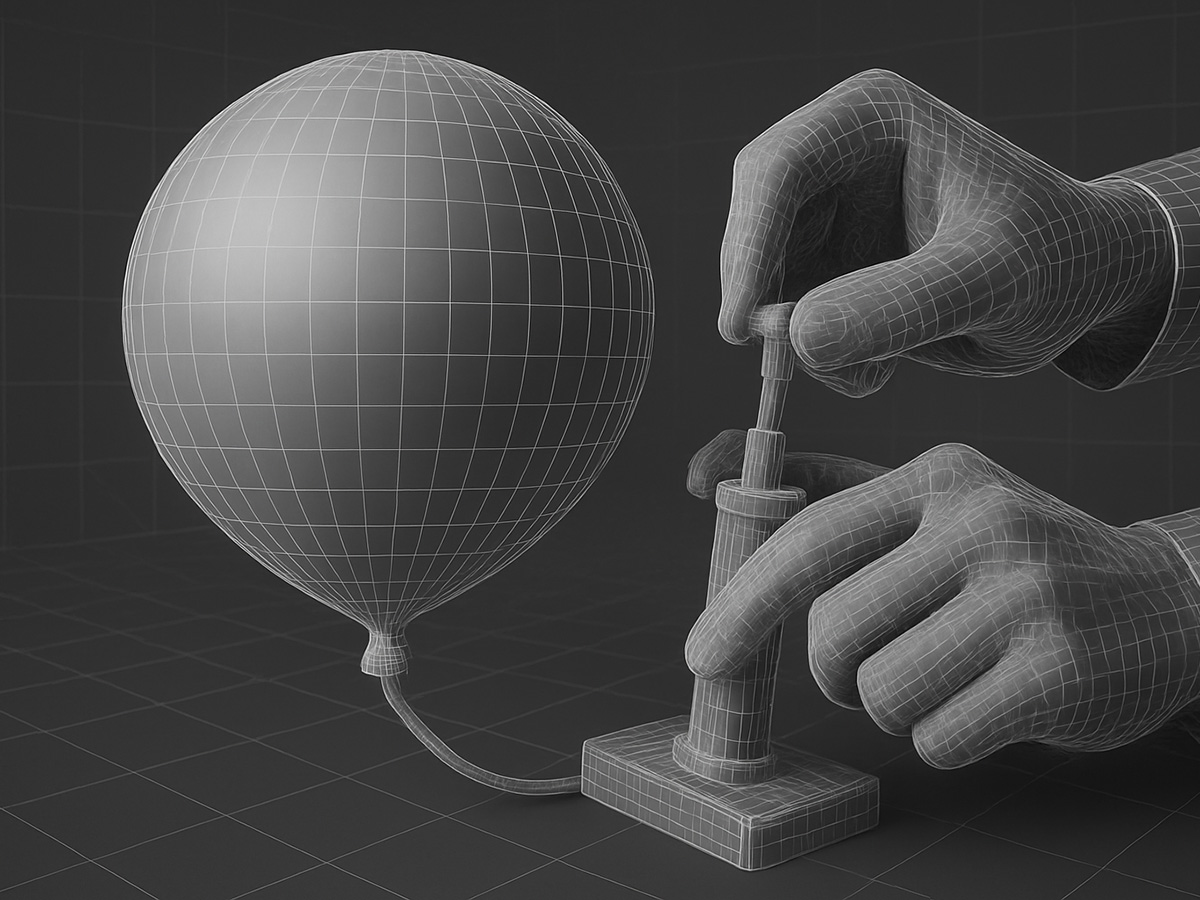

使われたのは、風船をふくらませて仮想の報酬を得る「バルーンアナログリスク課題」。

風船を大きく膨らませるほど報酬は増えますが、割れてしまえばすべてを失うというジレンマの中で、参加者は「どこでやめるか」を判断します。

このとき注目されたのが、「判断する直前(予期)」の脳の活動です。

ここでは、すでに何かを「考えている」わけではなく、感覚的・直感的に「どうしようかな」と感じている段階です。

これは、人が意思決定をする際に、過去の経験や体の感覚、そして感情が組み合わさって“なんとなく”行動を決めてしまうことがあるという、「ソマティック・マーカー仮説」と呼ばれる考え方と関係しています。

実験の結果、ADHDのある人たちは、意思決定の直前に、右上前頭回と右楔前部と呼ばれる脳の領域の活動が健常な人たちよりも低いことがわかりました。

これらは、自分の感情や体の感覚に気づいたり、行動を調整したりするときに働く重要な部位です。

つまり、「今、自分はどれくらいリスクを取っているのか」「そろそろやめた方がいいかも」という内なる感覚が、ADHDではうまく脳に伝わっていない可能性があるのです。

この発見は、ADHDの行動の背景に、「論理的な思考」ではなく「感情や身体感覚の統合の難しさ」があることを示しています。

たとえば、「あとちょっとでやめればよかったのに」と思っても、やめるための“感覚のブレーキ”が弱まっているかもしれないのです。

さらに、結果がわかったあと──風船が割れたか、無事に報酬を得られたか──の段階でも、ADHDのある人たちの脳の活動には違いがありました。

とくに、前頭前野の一部である前頭極や中前頭回の活動が高まっていました。

これは、自分の行動を評価したり、反省したり、学習したりする過程と関わる部分です。

言い換えれば、ADHDの人たちは、「行動したあとで強く反応する」傾向があるのかもしれません。

このように、意思決定の「前」と「後」で脳の働きに違いがあるという結果は、ADHDにおける「瞬間的な判断」や「その後の後悔」といった日常的な経験の背景に、明確な神経的なメカニズムがあることを示しています。

さらに興味深いのは、男女差です。

ADHDのある女性では、感情や自制に関わる前頭前野や島皮質の活動が高く、意思決定の直前にこれらがしっかり働いていたのに対し、男性では逆に活動が弱く、右楔前部のパターンも女性とは正反対でした。

つまり、同じADHD傾向を持っていても、脳の使い方は男女でまったく違う可能性があるということです。

これは、これまでのADHD研究の多くが男性中心だったことへの大きな問いかけでもあります。

とくに女性では、目立った行動が少ないぶん診断が遅れがちで、「見逃されるADHD」と言われることもあります。

今回の結果は、そうした背景に、性別による神経活動の違いがあることを示唆しており、診断や支援の在り方を見直すきっかけになるでしょう。

また、この研究がもうひとつ画期的だったのは、「ADHDかどうか」という二分法ではなく、「ADHD傾向の強さ(スコア)」を連続的に扱った点です。診断の有無ではなく、誰でも持ちうるADHD傾向と脳活動の関連を調べることで、“白か黒か”ではなく、“グラデーション”としての理解へと踏み出しています。

このように、本研究は、ADHDの理解をいくつもの面で一歩前進させました。

「なぜ私はこうしてしまうのか」──その問いに、脳はどう答えているのか。

その答えの手がかりが、今回の研究によって、より具体的なかたちで見えてきたのです。

(出典:Brain and Behavior)(画像:たーとるうぃず)

特性を正しく理解することは、効果的な支援、困難の軽減につながるはずです。

(チャーリー)