この記事が含む Q&A

- 神経認知ミスマッチ理論とは何ですか?

- 現代社会の環境と進化的に築かれた認知・行動パターンのズレを説明する理論です。

- ADHDや自閉症の特性は欠陥ではなく、進化の過程で役割を果たしてきたものでしょうか?

- はい、これらの特性は自然環境や共同体で重要な役割を担っていたものです。

- 社会環境の変化と神経多様性の関係について、どのように考えられますか?

- 社会のストレスや設計のミスマッチにより、多様な神経特性が不適応とみなされやすくなると示唆されています。

私たちは「ADHD」や「自閉症」という言葉を聞いたとき、それが「脳の障害」や「遺伝的な欠陥」であると考えがちです。

しかし今回の研究は、そのような見方に一石を投じます。

アメリカの独立研究者ジョセフ・ルイス・キッドウェルは、「ADHD」や「自閉症スペクトラム」に見られる特徴を「病気」ではなく、「進化の中で意味をもって残された特性」ととらえなおす、新たな理論を提唱しています。

「神経認知ミスマッチ理論(Neurocognitive Mismatch Theory)」という理論です。

この理論の核にあるのは、「現代の社会環境が、進化の過程で人間が築いてきた認知や行動のパターンと、大きくずれてしまっている」という考え方です。

そして、そのズレによって本来うまく機能していたはずの認知特性が、不適応や「障害」としてあらわれてしまっているというのです。

ADHDや自閉症に見られる特性は、たとえば次のようなものです。

- ADHDに見られる「注意の散漫さ」「衝動性」「過活動」

- 自閉症に見られる「感覚の敏感さ」「こだわりの強さ」「対人関係でのズレ」

これらは、単なる「欠陥」ではありません。

キッドウェルは、これらの特性が進化の中で果たしてきた役割に注目します。

たとえばADHD的な特徴は、動き回って新しいものにすぐ気づくという「探索者」としての役割に適しており、危険をいち早く察知して仲間に知らせる「見張り役」だった可能性もあります。

一方、自閉症スペクトラム的な特徴は、細部への強い集中力やパターン認識に優れ、道具づくりや記憶保持、正確な観察に貢献していたと考えられます。

つまり、私たちの祖先が暮らしていた自然環境や共同体では、これらの特性は「強み」であり「チームの中の役割」として、進化的に保存されてきたのです。

しかし、農耕と市場経済の発達によって、私たちの暮らしは根本的に変わりました。

現代の社会では、「静かに座って長時間集中する」「規則に従って行動する」「周囲にうまく合わせる」といった能力が強く求められます。

そして、それに適応できない特性をもった人は、「問題がある」「治療すべき」と見なされやすくなっています。

この「ズレ(ミスマッチ)」が、ADHDや自閉症の「困難さ」を生み出している、というのがこの理論の核心です。

研究では、このズレを引き起こす社会的・環境的要因として、以下のようなものが挙げられています。

- 長時間の座りっぱなし、反復作業、静かで一様な振る舞いを強制する学校や職場

- 音、光、情報があふれるデジタル社会による感覚過負荷

- 貧困や格差による慢性的なストレスや不安

- 化学物質や大気汚染などの環境毒性

- 出生前の親のストレスによる脳の発達への影響

- 都市化によって自然や身体活動、社会的つながりが失われていること

こうした要因は、もともとの特性を「不安定にし」「うまく機能できなくさせる」働きを持つのです。

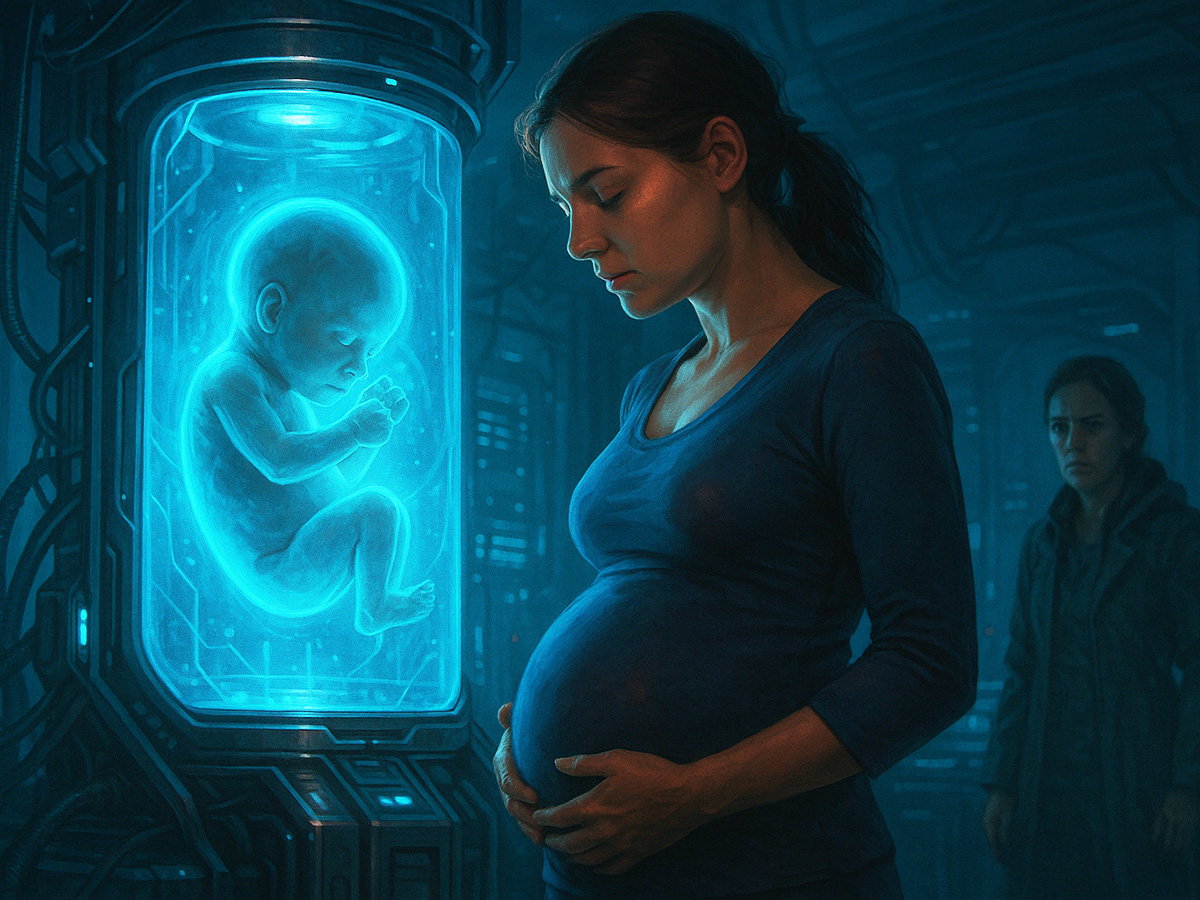

また、こうした「社会とのズレ」は、生まれたあとに起きるだけではありません。

実は、赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいるときから、その影響は始まっていることがわかってきました。

研究では、妊娠中のお母さんが強いストレスを感じていると、そのときに分泌されるホルモン(たとえばコルチゾール)が胎盤を通じて赤ちゃんにも伝わり、脳の感情や注意のコントロールに関わる部分の発達のしかたが変わることがあると報告されています。

これによって、赤ちゃんは「危険な環境に適応しよう」とするかのように、警戒心が強くなったり、反応が敏感になったりする傾向をもつことがあります。

さらに驚くべきことに、お父さんのストレスも、子どもの発達に影響を及ぼす可能性があるのです。

最近の研究では、長期間ストレスを受けた男性の精子には、遺伝子の「働き方(エピジェネティクス)」が変化していることが報告されています。

この変化が子どもに受け継がれることで、子どももまたストレスへの反応性が高くなったり、脳の発達の方向性が変わる可能性があると考えられています。

このように、「社会環境のストレス」は、親を通して、次の世代の脳の発達にまで影響を及ぼしているのです。

神経認知ミスマッチ理論においては、こうした知見がとても重要です。

なぜなら、「ADHDや自閉症の特徴は、生まれつき決まっているのではなく、社会のストレスが“脳の設計図”にまで入り込んでくる」ということを示しているからです。

つまり、「社会とのズレ」は、すでに胎児期から始まっている可能性があるということです。

これは、ADHDや自閉症の特性を理解するうえで、「個人の脳だけを見るのではなく、社会全体の構造や、そこから受けるストレスを見るべきだ」というこの理論の核心を、強く裏づけるものとなっています。

また、ADHDや自閉症に対して行われる薬物治療についても慎重な姿勢をとっています。

たしかに、刺激薬などは短期的には集中力や行動のコントロールを改善することがあります。

しかし長期的に見ると、脳の受容体の反応が変化し、薬なしではうまく機能できなくなってしまう「依存的な状態」になるおそれもあります。

そのため、キッドウェルは「まず環境を変えること」が最優先であると主張します。

たとえば、学校では次のような取り組みが効果的だと述べられています。

- 20~30分おきに体を動かす時間を入れる

- 座り方や学び方のスタイルを選べるようにする

- 騒音や照明など感覚面に配慮した空間をつくる

- 抽象的な課題ではなく、実際のプロジェクトに取り組ませる

職場では、

- フレックス制度や短時間勤務の導入

- 一人で集中できる空間とチームで動ける空間を両立させる

- タスクの種類と個人の特性をマッチさせる(細かい作業はASD向け、素早い対応はADHD向け)

などが紹介されています。

さらに、都市のあり方にも目が向けられます。

緑の多い静かな空間、感覚の過負荷を防ぐ設計、自転車や歩行がしやすい道路設計、地域のコミュニティ空間の確保など、街全体が神経発達的多様性を尊重するよう設計される必要があると述べられています。

加えて、文化による違いにも注目されています。

たとえば、南アジアやアフリカの農村地域では、自閉症やADHDの診断率が都市部より低い傾向があります。

これは、静かにしていることよりも動き回ることが評価される文化や、複数の大人が育児を担う家族構造など、社会の「期待のあり方」が特性の見え方を大きく左右していることを示唆しています。

つまり、同じ認知的特徴でも、「どのような社会にいるか」によって、その人が「障害者」とみなされるかどうかが変わるのです。

この理論が提案するのは、「脳を薬で矯正する」のではなく、「社会や環境のほうを変えていこう」という方向性です。

そのためには、次のような政策が必要とされます。

- 学校での動きやすさや感覚の違いへの配慮を義務化

- 職場での神経的多様性に基づいた配慮の法制化

- 空間や都市設計における感覚負荷の軽減と自然の導入

- 環境毒性の規制強化

- 医療制度において「薬以外の支援」への保険適用拡大

- 神経多様性にやさしい教育・雇用・都市計画への研究資金の優先配分

また、今後の研究として、次のような仮説の検証が挙げられています。

- 自然の中で体を動かす時間が多い学校の子どもは、ADHDや自閉症の診断率や困りごとが少ないのか

- 環境調整だけで、薬物治療と同程度の効果が得られるのか

- ストレスの多い環境で育った子どもに、可逆的なエピジェネティック変化があるのか

- 文化ごとの発達支援や制度の違いが、機能的な適応にどのように影響しているか

そして最後に、著者は次のように結論づけています。

「ADHDや自閉症は、脳の“欠陥”ではない。それは、もともと意味のある多様性であり、ただ環境に合っていないだけなのだ」

「もし、私たちが『困りごと』をなくしたいのであれば、まず変えるべきは“人”ではなく、“制度”や“社会構造”である」

この考え方は、神経発達の分野に新しい風を吹き込むものであり、これからの教育、医療、都市設計、そして社会全体のあり方を見直すうえで、非常に重要な視点を提供しています。

(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1617192)(画像:たーとるうぃず)

もやもやしていたことが、スッキリ整理されたという感じがします。

24時間365日、介護が必要な重度の場合は「多様性」「社会側の意識の変化」でなんとかなるものではありませんが、概ねこの理解は、正しいように私は思います。

発達障害の人の特徴となっている能力で人間は氷河期を生き延びた

(チャーリー)