この記事が含む Q&A

- 自閉症の子どもは成長とともにADHDを発症するリスクが高いのでしょうか?

- 自閉症群はADHD併存の割合が約46.2%で、定型発達群より高いリスクが示されています。

- OEC群とは何で、ADHDの不注意型との関連はどうですか?

- 診断基準を満たさないが発達に気になる点がある群で、不注意型のリスクと強く関連していました。

- ADHDのタイプ別予測モデルの精度はどの程度ですか?

- 混合型・多動衝動型はAUC約0.77で比較的予測しやすく、不注意型は約0.69とやや難しいとされています。

自閉症とADHDはいずれも発達に関わる特徴として知られています。

両者は別々に定義されるものですが、実際には重なりを持つことが多く、同じ人に両方が当てはまることもめずらしくありません。

とくに幼児期に自閉症の診断を受けた子どもが、成長していく過程でADHDの診断も加わるという経過は臨床現場でよく報告されてきました。

しかし、その詳細や、どのタイプのADHDがどのように関連するのかについては、長期的な追跡研究が限られていました。

今回、米カリフォルニア大学デービス校を中心とする研究チームが、幼児期から青年期まで子どもたちを追跡し、ADHDの発症やタイプを検討した大規模な調査を報告しました。

研究に参加したのは、2歳から5歳の時点で評価を受けた645人の子どもたちです。

研究チームは、この段階で彼らを四つのグループに分類しました。

- 自閉症と診断されたグループ

- 発達の遅れはあるが自閉症ではないと判断されたグループ

- 診断基準を満たすほどではないが、言語や行動の発達に気になる点がある「その他の早期懸念(OEC)」と呼ばれるグループ

- 定型発達と判断されたグループ

これらの子どもたちは、その後8歳から20歳の間に再度評価され、ADHDの診断が行われました。

ADHDの評価には、保護者への臨床的なインタビューや、標準化された質問票、行動観察などが組み合わせられました。

研究で用いられたのは、MINI-KidやDISCといった半構造化面接、さらに子どもの行動チェックリスト(CBCL)、コンナーズの親用評価尺度(CPRS)、そして社会的注意欠如(SAID)など複数の尺度でした。

こうした多面的な手法を組み合わせることで、できるだけ正確に診断が行われるよう工夫されていました。

その結果、全体の約33%にあたる213人が、ADHDの診断基準を満たしました。

内訳をみると、最も多かったのは不注意型で15.5%、次いで混合型が15.2%、多動・衝動型は2.3%にとどまりました。

つまり、多動や衝動の強さだけが目立つタイプは少数派であり、不注意だけ、あるいは不注意と多動が組み合わさるタイプが大部分を占めていました。

幼児期の診断群ごとにADHDの割合を比べると、自閉症群では46.2%がADHDを伴っていました。

これはほぼ2人に1人に相当します。

次いでOEC群が36.4%、発達遅滞群が33.3%、そして定型発達群では15.3%でした。

統計的に調整を行っても、この傾向は明らかであり、自閉症群の子どもたちは定型発達の子どもと比べて3倍以上のリスクでADHDを発症していました。

発達遅滞群やOEC群でも、2倍以上のリスクが示されました。

さらにタイプ別に分析すると、混合型や多動・衝動型では自閉症群のリスクが5.4倍、発達遅滞群では4.4倍、OEC群では3.1倍と高い値が出ました。

不注意型については、自閉症群で2.6倍、OEC群でも同じく2.6倍という結果でした。

つまり、不注意型は自閉症群だけでなく、当初診断には至らなかったが気になる特徴をもつOEC群でも強く関連していました。

研究チームはまた、誰がどのタイプのADHDを発症しやすいかを見分けるための予測モデルを検証しました。

混合型や多動・衝動型を予測するモデルの精度はAUC 0.77であり、これは中等度の識別力があるとされています。

一方、不注意型を予測するモデルはAUC 0.69とやや低めでした。

つまり、動きや衝動の強さが目立つ子どもについては比較的予測しやすいものの、不注意に限られるタイプは予測が難しいことが示されました。

さらに詳細に分析すると、混合型や多動・衝動型のリスクにはいくつかの要因が関連していました。

- 男の子

- 評価を受けた時の年齢が低い

- 保護者がADHDである

保護者がADHDの診断歴を持つ場合、子どものリスクは約2倍に高まっていました。

一方で、不注意型については、幼児期の診断群以外には有意な関連は見られませんでした。

ここでも、OEC群が自閉症群と同じくらい不注意型のリスクを示していたことが重要な結果となっています。

このOEC群について、研究チームは注目すべき点を指摘しています。

OECとは診断基準を満たすほどではないけれど、言語や行動、発達に気になる点があった子どもたちです。

彼らの中で後に不注意型ADHDが多く見られたことは、幼児期に不注意の兆候が見逃されやすいことを示唆しています。

とくに自閉症や発達遅滞との区別が難しい場合があり、診断がつかないまま経過してしまうこともあると考えられます。

研究チームは、こうした子どもたちに対しても、早期から幅広い評価を行うことが必要だと述べています。

本研究の方法論的な強みは、地域に根ざした住民ベースのサンプルを対象とし、多様な背景を持つ子どもを組み入れたことにあります。

また、診断は標準化された半構造化面接や質問票を用い、複数の評価手段を組み合わせることで信頼性を高めていました。

他方で限界もあります。OEC群や多動・衝動型の人数は少なく、推定値の安定性に限界があること、また追跡評価は1回のみであり、発達の過程を連続的に追うことはできなかったことなどです。

それでも、今回の結果は重要な示唆を与えています。

自閉症や発達遅滞がある子どもは、成長とともに不注意型や混合型のADHDを示しやすいことが改めて明らかになりました。

臨床や教育の現場では、不注意に焦点を当てた支援を早くから組み込むことが求められます。

授業の進め方、学習環境の工夫、集中を助ける支援ツールなどが、子どもたちの学びや生活に大きく寄与する可能性があります。

さらに、保護者にADHDの既往がある場合は特に注意を払い、発達の評価を継続することが大切です。

研究チームは最後に、不注意という特徴が自閉症や発達遅滞といった特定の診断にとどまらず、複数の神経発達症に共通して現れることを強調しています。

そのため、不注意の特徴を的確にとらえ、適切な介入につなげるための評価ツールや支援策を整備する必要があるとしています。

自閉症の子どもに限らず、発達に懸念がある子ども全般に対して、不注意への理解と支援を充実させることが、学齢期や青年期の困難を軽減する鍵になると考えられます。

この研究は、幼児期から青年期にかけての発達を長期間追跡し、自閉症とADHDの関連を詳細に明らかにした点で価値があります。

発達の早い段階から将来を見越した評価を行うことの意義が強調されており、臨床や教育の現場にとって実践的な示唆を持っています。

発達の違いをもつ子どもたちが、それぞれの特性に応じた支援を受けながら成長していけるようにするために、今回の知見は大きな一歩となるでしょう。

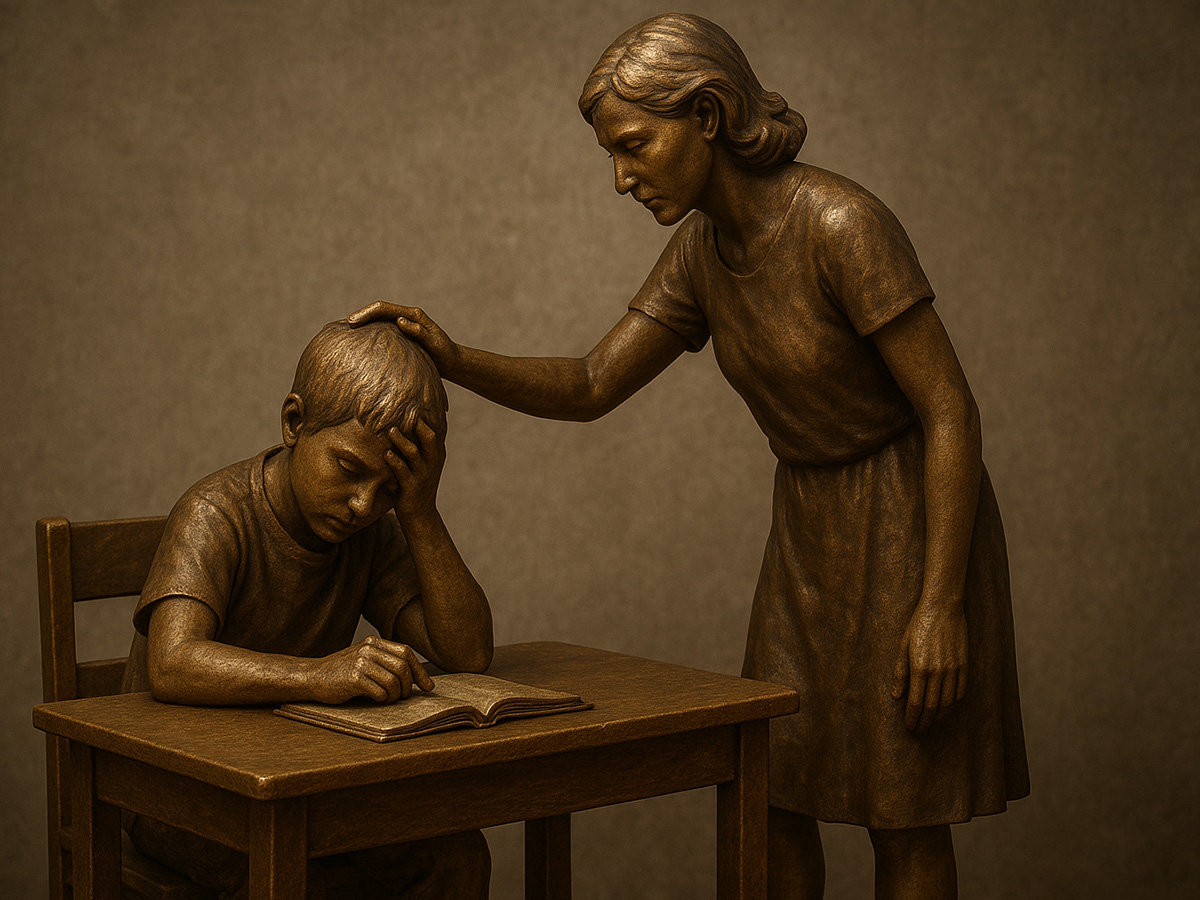

(出典: European Child & Adolescent Psychiatry DOI: 10.1007/s00787-025-02805-7)(画像:たーとるうぃず)

AuDHD (= Autism(自閉症) + ADHD )というワードは海外のメディアではよく目にするようになりました。

自閉症とADHDの両方を診断されることはめずらしくありません。

かかえている困難の軽減につながる適切な支援には、正しくその人を理解する必要があります。

(チャーリー)