この記事が含む Q&A

- ロボットを使った共感訓練には自閉症の子どもにも効果があるといえますか?

- はい、4週間のセッション後に「気持ちを理解する力」「共感する力」「向社会的行動」が伸び、日常の場面でも小さな思いやり行動が増える傾向が見られました。

- 人とロボット、どちらが優れているという結論は出ているのでしょうか?

- いいえ、どちらが優れているというより、それぞれが子どもに合わせた学びの入口として役立つとされます。

- 今後の課題や長期的な効果はどのように検証される予定ですか?

- 長期的な効果や個々の子への適性、継続性を検証する研究が今後の課題として挙げられています。

自閉症の子どもたちは、人の気持ちを理解することや、その気持ちに合わせて行動することに苦労することがあります。

それは「思いやりがない」という意味ではありません。

むしろ、多くの子どもたちは、人の感情に気づきたい、わかりたいと願っているのです。

ただ、その感じ取り方や表し方が、少し違うだけです。

そんな子どもたちが、人の気持ちに気づき、寄り添い、行動にうつせるようになるには、どんな手助けができるでしょうか。

たとえば、学校の中で友だちが悲しそうにしているとき、「どうしたの?」と声をかける勇気。

あるいは、「よかったね」と笑顔を返すこと。

その小さなふるまいが、子ども同士のつながりを深め、安心して過ごせる関係を育てます。

この研究は、そんな「気持ちをわかる力」を育てるために行われました。

しかも、人だけでなく、ロボットがそのお手伝いをするという、とてもユニークな取り組みです。

研究を行ったのは、ザ・チャイニーズ・ユニバーシティ・オブ・ホンコン(香港中文大学)教育心理学部、イギリスのローハンプトン大学心理学部、アメリカのペンシルベニア大学教育学部、ミシガン大学情報学部、そしてカナダのカルガリー大学心理学部の研究チームです。

参加したのは、4歳から9歳の自閉症の子ども82人。

すべての子どもたちが、中国語を話し、知的な遅れはなく、簡単な指示に従うことができる子どもたちでした。

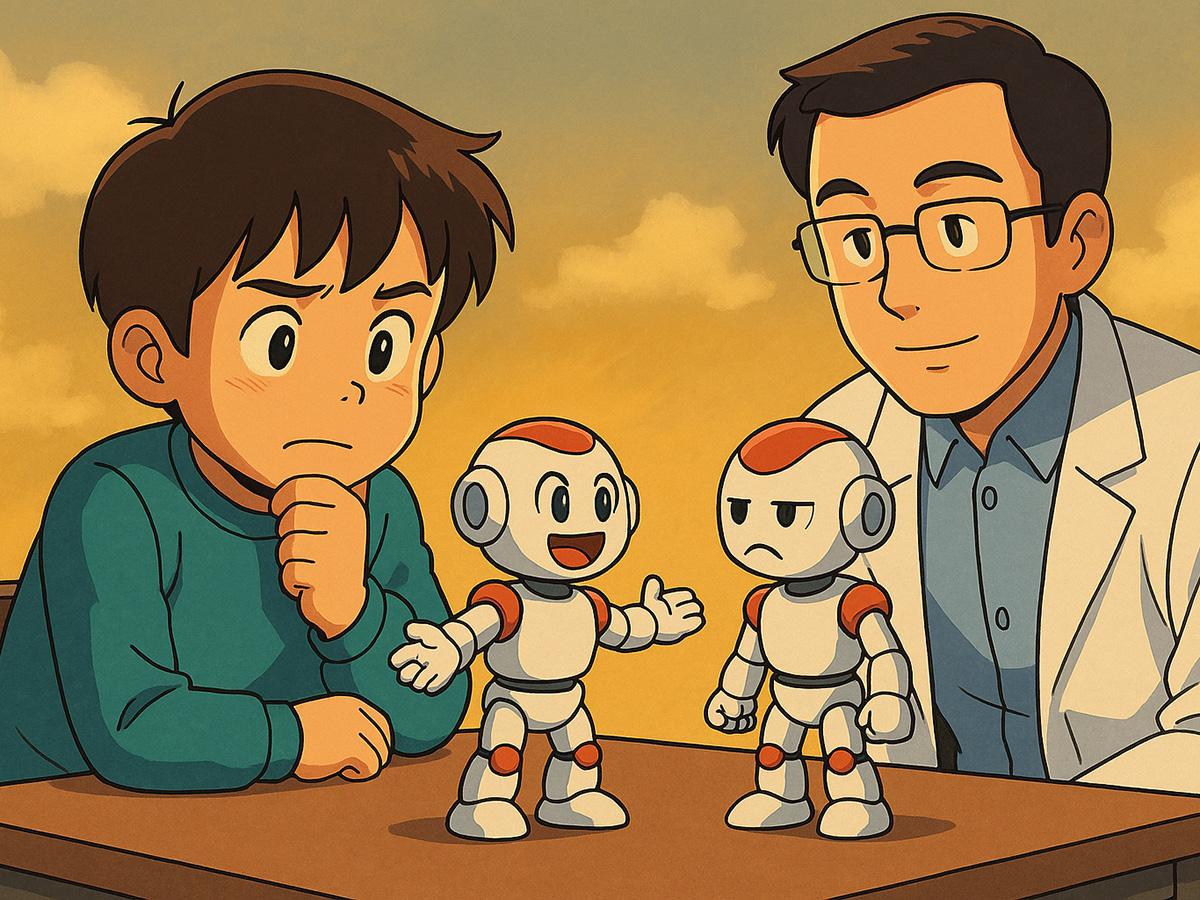

研究では、子どもたちを2つのグループに分けました。

ひとつは、人が演じるドラマを見て学ぶグループ(ヒューマン・ベースト・インターベンション)。

もうひとつは、ロボットが演じるドラマを見て学ぶグループ(ロボット・ベースト・インターベンション)です。

ロボットは、高さ25センチほどの白い小さな人型で、首をかしげたり、目を動かしたりして、人のように表情をつくります。

2体のロボットがテーブルの上で向かい合い、子どもはその様子を少し離れた場所から見ます。

研究者は子どものそばに座り、見守ります。

セッションは全部で4回。1回30分、週に1回行いました。

テーマは「喜び」「悲しみ」「怒り」「恐れ」という、4つの基本的な感情です。

たとえば、ロボットAが「きょうはたくさんプレゼントをもらった」と話して、うれしそうな表情をします。

それに対して、ロボットBが「ふーん、興味ない」と答えると、研究者は子どもに尋ねます。

「ロボットBの反応はどうだったかな?」

「Aは、どんな気持ちになったと思う?」

子どもが答えたあと、ロボットBはもう一度やり直して、「わあ、それはうれしいね!」と答えます。

そして研究者が聞きます。

「今度の答えは、どう思う?」

「なぜそう思ったの?」

このように、感情の理解(どう感じているか)、理由の理解(なぜそう感じるか)、そして自分の気持ち(自分ならどう感じるか)を順に考えます。

さらに、相手を思いやる行動をどうとるか(向社会的行動)も学びます。

この「エンパシー(共感)」という言葉には、3つの要素があります。

ひとつは、相手の気持ちを「頭で理解する」力(認知的エンパシー)。

もうひとつは、その気持ちを「一緒に感じる」力(感情的エンパシー)。

そして最後に、その気持ちをもとに「行動する」力(向社会的行動)です。

自閉症の子どもにとって、これらの力をバランスよく育てることは、社会の中で安心して過ごすためにとても重要です。

研究では、セッションの前後で子どもたちに「お話を聞いて答えるテスト」が行われました。

また、保護者にも、家庭での子どもの共感的な行動についてアンケートが行われました。

結果は、どちらのグループでも、セッション後に大きな変化が見られました。

人が演じても、ロボットが演じても、子どもたちは「気持ちを理解する力」と「共感する力」を伸ばしていたのです。

とくに伸びが大きかったのは、「実際にどうふるまうか」という向社会的行動でした。

たとえば、相手が悲しそうにしているとき、「大丈夫?」と声をかけること。

友だちがうれしそうなとき、「よかったね!」と笑顔を返すこと。

そうした小さな行動が増えていったのです。

しかも、4週間のセッションが終わってから1か月たっても、その効果は続いていました。

これは短期間の練習でも、子どもたちがしっかりと学んだことを示しています。

保護者のアンケート結果は少し複雑でした。

全体としては大きな変化は見られませんでしたが、人が教えたグループでは、「相手を助ける」「慰める」といった行動のスコアがはっきりと上がっていました。

ロボットのグループでも、日常の中で少しずつ思いやりの行動が見られるようになっていたそうです。

研究チームは、「ロボットでも効果があった理由」に注目しています。

自閉症の子どもたちは、人の表情や声の変化が多いと、情報が多すぎて集中しにくいことがあります。

ロボットはその点、表情や動きが一定で予測しやすく、安心して見ていられる存在です。

その「わかりやすさ」が、子どもが感情の違いに注意を向けやすくし、学びやすい環境を作ったのです。

もちろん、人が演じるセッションにも大切な意味があります。

人ならではの微妙な表情や、声のトーンの違い、間の取り方など、現実の人間関係に近い練習ができます。

この2つの方法は、「どちらが優れているか」ではなく、「どちらもそれぞれの子に合った学び方を提供できる」ということを示しています。

研究者たちは、これを「入口の違い」と呼んでいます。

人との関わりに緊張しやすい子には、ロボットが安心できる入口になる。

一方で、表情の微妙な違いを学ぶ段階では、人とのやりとりが効果的。

子どもごとに、どの入口が合うかを見つけていくことが大切だとしています。

この研究の結果は、家庭や学校でも活かせるヒントにあふれています。

たとえば、教室で「気持ちを考えるミニドラマ」をみんなで演じる。

「今のAの気持ちは?」「どうしてそう思う?」と先生が聞き、うまく答えられたらほめる。

家庭では、テレビや絵本のシーンで、「この子、今どんな気持ちかな?」と問いかけてみる。

うまく言えたら「そうだね、それを言えたのはすごいね」と笑顔で返す。

そんな日常の中の小さな練習が、子どもの共感の力を育てていきます。

この研究のように、褒めながら、くり返し練習することが大切です。

研究チームは、今回の結果を「希望の一歩」と表現しています。

なぜなら、4回という短い練習でも、確かな変化が生まれたからです。

しかも、それは特別な装置や長い訓練ではなく、だれでも理解できる、シンプルな方法でした。

また、ロボットを使うことは、専門家が不足している地域にも支援を届ける可能性をひらきます。

人がいないときでも、ロボットが練習の相手になり、先生やセラピストはその後のフォローや支援の質を高める部分に集中できます。

もちろん、研究者たちはまだ課題があるとも述べています。

たとえば、どんな子どもにロボットが合うのか、どうすれば学んだ共感が日常の中に広がっていくのか。

また、数か月後や1年後にどれくらい続いているのか。

そうした長期的な効果を確かめることが、これからのテーマです。

それでも、研究のメッセージははっきりしています。

「共感の力は、育てられる」

「子どもたちは、学びながら、ちゃんと変わっていける」

ロボットでも、人でも、その道筋をつくることができる。

子どもが「人の気持ちを考える」ことを楽しめるような場を増やしていけば、きっと学校や家庭での関係もやわらかく変わっていきます。

この研究は、科学というよりも、子どもの成長の物語のようにも感じられます。

機械の手を借りて、人の心を育てる。

そんな未来の教育の姿が、少しだけ見えた気がします。

そしてなによりも、この研究が伝えているのは、子どもたちの可能性です。

理解する力、感じる力、そして行動する力。

それは、どんな子の中にもきっとある。

支援とは、その力を見つけ、そっと引き出すことなのです。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07054-w)(画像:たーとるうぃず)

昨今のAIの超絶進化を見ると、ロボットは進化もすくなければ導入も進んでいない印象があります。

私はずっとすごく期待しています。

(チャーリー)